Last Night in Soho (déceptions automnales 1/2)

Il y a des mois, comme ça, où le cinéphile est maltraité. La cinéphilie, c’est l’amour du cinéma. L’amour du cinéma induit le désir de voir le plus grand nombre de bons films possible. Il y a certes le plaisir du nanar « tellement mauvais qu’il en devient bon », du moins une certaine forme de « bon »… mais c’est trop tordu pour compter. On peut s’amuser devant un mauvais film… mais au bout du compte, ce n’est pas ce que le cinéphile veut trouver. Mise en contexte. En 2021, seconde année consécutive de vaches maigres pour le cinéma mondial, j’attendais le mois d’octobre avec une impatience frétillante pour trois raisons intitulées Le Dernier duel, de Ridley Scott, The French Dispatch, de Wes Anderson, et Last Night in Soho, d’Edgar Wright. Pour le cinéphile optimiste, Le Dernier duel portait la promesse du retour en forme du grand Ridley après une décennie 2010 catastrophique. The French Dispatch était le cru 2021 du cinéma d’Anderson, dont j’étais un fan inconditionnel devant le glorieux éternel, et bien que sa bande-annonce ait donné une vague impression d’autocaricature, il ne POUVAIT décevoir, « c’était écrit », comme dit Omar Sharif dans Lawrence D’Arabie. Et puis, il avait été bieeeeen trop longtemps reporté pour ça. Enfin, Last Night in Soho nous venait d’un AUTRE cinéaste « culte », dont la filmo de la décennie 2010 m’avait, pour le coup, enchanté, et la première bande-annonce, enthousiasmé comme très peu de ses petites copines. Je me rappelle l’émotion que j’ai ressenti, en plein cœur d’un printemps chagrin, à la perspective de ces trois sorties. Résultat des courses : j’ai été abattu aux deux-tiers. En l’occurrence, les deux derniers. J’ai traité du deuxième tiers, The French Dispatch, dans ma précédente critique. Aujourd’hui, je parle du troisième. Du dernier, quoi. Enfin bref.

Il y a des mois, comme ça, où le cinéphile est maltraité. La cinéphilie, c’est l’amour du cinéma. L’amour du cinéma induit le désir de voir le plus grand nombre de bons films possible. Il y a certes le plaisir du nanar « tellement mauvais qu’il en devient bon », du moins une certaine forme de « bon »… mais c’est trop tordu pour compter. On peut s’amuser devant un mauvais film… mais au bout du compte, ce n’est pas ce que le cinéphile veut trouver. Mise en contexte. En 2021, seconde année consécutive de vaches maigres pour le cinéma mondial, j’attendais le mois d’octobre avec une impatience frétillante pour trois raisons intitulées Le Dernier duel, de Ridley Scott, The French Dispatch, de Wes Anderson, et Last Night in Soho, d’Edgar Wright. Pour le cinéphile optimiste, Le Dernier duel portait la promesse du retour en forme du grand Ridley après une décennie 2010 catastrophique. The French Dispatch était le cru 2021 du cinéma d’Anderson, dont j’étais un fan inconditionnel devant le glorieux éternel, et bien que sa bande-annonce ait donné une vague impression d’autocaricature, il ne POUVAIT décevoir, « c’était écrit », comme dit Omar Sharif dans Lawrence D’Arabie. Et puis, il avait été bieeeeen trop longtemps reporté pour ça. Enfin, Last Night in Soho nous venait d’un AUTRE cinéaste « culte », dont la filmo de la décennie 2010 m’avait, pour le coup, enchanté, et la première bande-annonce, enthousiasmé comme très peu de ses petites copines. Je me rappelle l’émotion que j’ai ressenti, en plein cœur d’un printemps chagrin, à la perspective de ces trois sorties. Résultat des courses : j’ai été abattu aux deux-tiers. En l’occurrence, les deux derniers. J’ai traité du deuxième tiers, The French Dispatch, dans ma précédente critique. Aujourd’hui, je parle du troisième. Du dernier, quoi. Enfin bref.

Last Night in Soho

Last Night in Soho (LNS) a été une déception, mais d’une envergure moindre que celle que m’a causé le film de Wes Anderson. Peut-être parce que son réalisateur Edgar Wright, bien que culte auprès d’un certain public pour son inégale mais réjouissante « trilogie du Cornetto » (Shaun of The Dead, Hot Fuzz, Dernier pub avant la fin du monde), est un cinéaste moins célébré ; peut-être parce qu’il est simplement moins mauvais, comme je viens de le suggérer ; peu importe, la déception fut là, accentuée par sa bande-annonce. J’ai parlé plus haut de celle de The French Dispatch. En grand amateur de bandes-annonces – pour le meilleur et pour le pire, considérant la propension des américaines à balancer tout le film dans leur seconde moitié –, je n’avais évidemment pas loupé celle de LNS, et QUEL n’avait pas été mon enchantement ! C’était mystérieux, atmosphérique, menaçant, même, canon à voir, aussi, comme l’était la phénoménale Anya Taylor-Joy, que le réalisateur semblait avoir gâtée comme une princesse sur le plan cosmétique. Les parties avec elles évoquaient un peu le meilleur de The Neon Demon, le tout avait des airs de production A24 de luxe, et l’on pouvait fantasmer un scénario à la hauteur de ce mystère et de cette atmosphère. On pouvait.

Le problème est le doigt que fait généralement la réalité au fantasme, dans la grande danse du cinéma. Plus précisément, la médiocrité du fond aux qualités de la forme. Que dire, sinon « pschiiiiiiit » ? LNS, c’est Edgar Wright s’aventurant BIEN trop loin hors de sa zone de confort comico-popcorn et, un peu dépassé par toutes ces nouvelles possibilités dans ce registre pour lui tout nouveau tout beau, torchant un scénario sur la base de quelques idées-forces censées suffire pour mieux se concentrer sur ses lubies de mise en scène et ses figures de style visuelles censés « faire » le film – désolé pour la longue phrase. Le problème est que des figures de style visuelles ne « font » pas un film à eux seuls, si grandiose soit leur exécution.

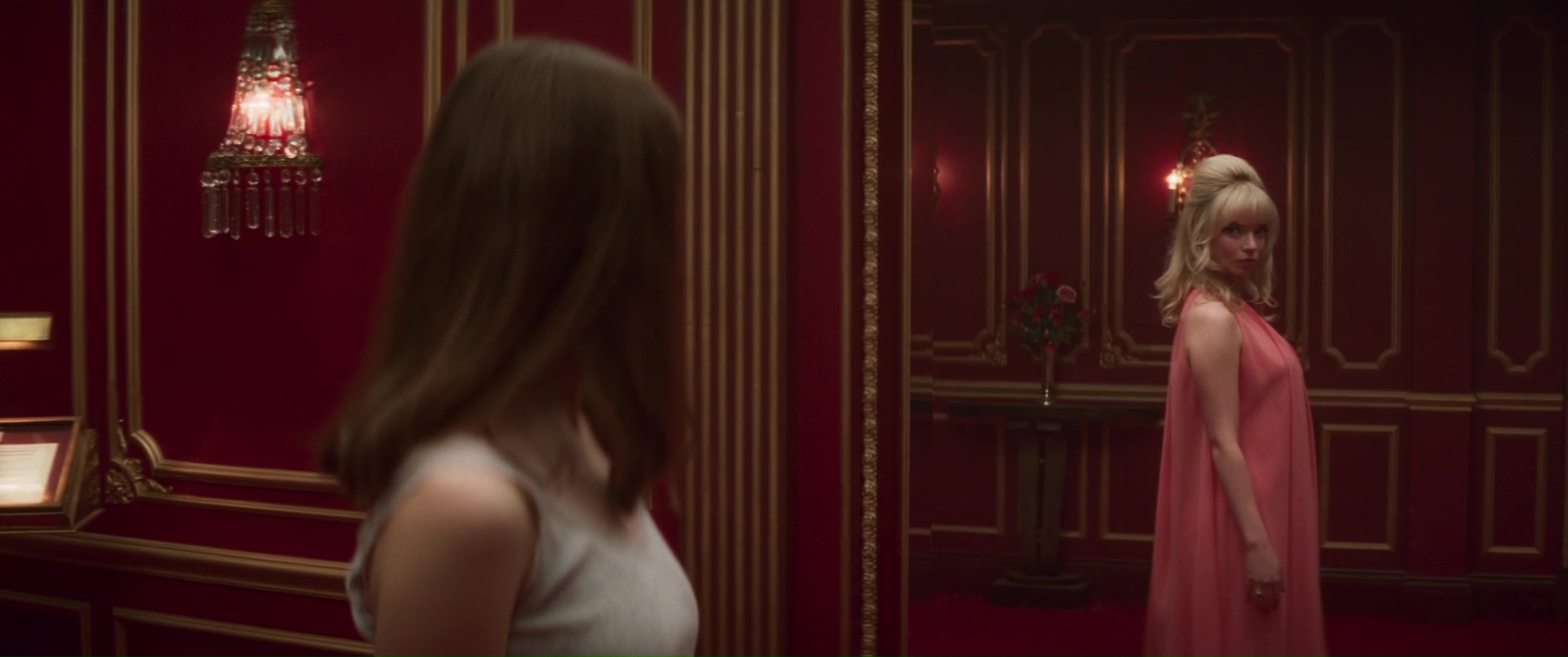

Edgar Wright est un faiseur brillant. Son savoir-faire sur le plan technique, son inventivité et son sens de la débrouillardise ont VRAIMENT sauté aux yeux à partir de son adaptation à la fois discutable pour le fan du comic et globalement épatante de Scott Pilgrim (si seulement il n’avait pas casté Michael Cera…), et Baby Driver est comme une longue et réjouissante démo. LNS profite indubitablement de cette virtuosité technique à plusieurs mémorables reprises, à commencer par la scène de danse de la première nuit, au Café de Paris : c’est virevoltant, c’est électrique, c’est même grâcieux, et savoir que ça a été exécuté SANS RECOURS AU DIGITAL (!) rend d’autant plus admiratif. Il profite également de la collaboration du chef opérateur Chung Chung-hoon, à qui l’on doit les lumières d’Oldboy (!) et Mademoiselle. Les fautes de goût ne manquent pas, comme, par exemple, ces hommes-fantômes tout droit sortis d’un film de Mike Flanagan mais en pas bien (les incursions dans l’horreur sont clairement le maillon faible), et l’usage des effets spéciaux numériques ne convainc justement pas toujours… mais reconnaissons l’éclatante réussite formelle de l’ensemble. Les incursions dans l’épouvante, quoique globalement peu convaincantes, proposeront quelques visions assez mémorables – les influences du Répulsion de Polanski et du giallo sont évidentes et pas trop écrasantes. Seulement, rétrospectivement, tous ces moments qui en jettent paraissent autant de moyens de relancer l’attention du spectateur entre deux scènes d’une intrigue laborieuse qui peine à captiver. L’intrigue, Edgar, l’intrigue. Le développement de ton pitch sacrément intriguant. Parce que oui, il était intriguant, ce pitch : une aspirante-créatrice de mode se retrouve capable, dans son sommeil, de retourner dans les swinging sixties où elle rencontre une jeune chanteuse aussi superbe que mystérieuse, mais le glamour de ce monde cache une sombre réalité qui s’insinue peu à peu dans ses rêves pour en faire des cauchemars ? On a fait plus prometteur, non ? On ne pouvait qu’être intrigué, à moins d’être un collectionneur de timbres.

Et si peu. Pour faire simple, on peut dire que la première moitié du film, donc de l’histoire, n’alarme pas plus que ça en posant efficacement les diverses pièces du puzzle à reconstituer sans vrai raté, et que c’est dans la SECONDE moitié, quand il s’agit de tout assembler, que le scénario s’effondre, des fausses pistes grossières (et faisant plouf, comme celle impliquant Terence Stamp, sacrilège !). Mais les plus chieurs d’entre nous verront très tôt les limites de l’entreprise. Les personnages secondaires ne sont pas ce qui compte LE PLUS dans un film, mais j’aime voir leur qualité comme un signe de qualité de l’ensemble, ou comme un symptôme, parmi d’autres, d’un scénario raté. Ici, leur nature de grossiers clichés ambulants confine au ridicule, de la coloc super-biatch (et ses copines biatch tout droit sorties de Carrie) à l’homme-soja pathétique que l’héroïne a pour « ami » (voir ci-dessous). Mais de toute évidence, ces problèmes auraient été négligeables si la protagoniste avait été réussie. Or Eloise, toute pleine de bonne volonté soit-elle, a quelque chose d’assez rasoir, en enquêteuse. Elle n’est paaaas vraiment aidée par la voix nasillarde de la paaaas super-charismatique Thomasin McKenzie, dont la performance se résume en bonne partie à un air de vierge effarouchée un chouïa chouineuse : elle était convaincante dans Jojo Rabbit mais s’avère faiblarde en lead. Il faut dire que l’écart de charisme entre elle et Anya « Grands Yeux » Taylor-Joy, qui saute aux yeux dès l’affiche, n’a pas vraiment aidé, lui non plus. Car ATJ (oui, je l’appelle ATJ), elle, brille de sa superbe du début à la fin du film, même dans les scènes les plus casse-gueule, sous le feu des projecteurs comme sous la masse sombre d’un assassin. Soyons francs entre gens de bonne compagnie : les faits à l’instant énoncés pris en compte, et considérant que tout ce qui se passe hors des voyages fantasmagorico-temporels est passablement insipide, on peut penser que LNS aurait dû se passer EXCLUSIVEMENT au côté de son personnage, Sandie, accompagné de Matt Smith dans un rôle un chouïa plus développé, au cœur de ce Londres ambivalent qui intéressait tant le cinéaste. D’aucuns ne manqueront pas de rétorquer que la première caractéristique de Sandie est le mystère qui l’entoure, ce mystère qui la rapproche de certains personnages féminins du cinéma de Hitchcock, et que lui donner le premier rôle manquerait totalement de sens. Alors, oui… mais ça marcherait toujours mieux que ce qu’on a dans LNS. Autant dire que lorsque les défenseurs du film parlent d’un « vertige temporel », l’auteur de ces lignes ne voit absolument pas de quoi ils parlent.

Parce qu’il faut de la profondeur, pour ça, or côté propos, c’est Waterloo. D’abord, on passe à peu près 95% du film à suivre un des films les plus lourdement #metoo de ces dernières années (ça commence dès la huitième minute avec le conducteur de taxi, mâle blanc forcément libidineux), faisant preuve d’un zèle presque suspect dans sa dénonciation de la fameuse « culture du viol » que les féministes misandres souhaiteraient bien plus évidente qu’elle ne l’est – rien, dans la filmo de Wright, n’avait jusqu’ici laissé entrevoir cette prédisposition, mais bon… [Spoiler alert !] Mais le pire est qu’avec son twist de fin mollement amené, où l’on découvre que Sandie est, en fait, la tueuse, Wright plonge son film dans un flou idéologique qui lui a mis à dos, comble de l’ironie, bien des critiques féministes, comme celle des Inrocks, qui ne pouvaient QUE voir d’un mauvais œil la suggestion qu’une femme puisse être prédatrice (« il cause du tort à la lutte ! »)… et sans que cela ne lui fasse gagner des points auprès du public réac puisqu’à la fin, l’héroïne, compas moral du film, fait quand même preuve d’une sacrée putain de compassion à l’égard d’une tueuse en série de mecs qui avaient juste commis le crime d’aller voir une prostituée. Bref, perdant sur toute la ligne.

Ensuite, oui, la reconstitution de swinging sixties a une sacrée gueule, là encore, rien à redire sur l’emballage cinq étoiles du film de Wright… mais tout ça pour quoi ? Que fait-il de tout cet artisanat de qualité ? De quel propos cette flamboyante reconstitution est-elle porteuse ? De rien de bien intéressant. On comprend sans mal que l’idée est d’à la fois a) livrer un hommage à ce monde englouti, du moins à ce que le cinéaste aime de ce monde, et b) rappeler les dangers de la nostalgie et de l’idéalisation d’une époque en explorant les bas-fonds dudit monde… mais le film, plutôt que d’opposer à la nostalgie facile la VÉRITÉ des années 60, lui oppose une CARICATURE NÉGATIVE des années 60, comme écrite par un flocon de neige pour qui tout ce qui précède les années 2000 relève du médiéval. [Spoiler d’une ligne alert !] Et tout cela pour, à la fin, envoyer tout ça bouler en embrassant à pleine bouche l’abominable mode actuelle dans un épilogue nullissime, comble du comble ?! Non. Juste non. Quitte à regarder un film qui met en garde contre l’idéalisation du passé, autant vous refaire le formidable Minuit à Paris de Woody Allen. C’est dit.

Alors donc. Que garder de tout ça ? Peut-on AU MOINS voir dans LNS un « showcase » de l’artisanat wrightien (à quelques ratés près, donc) regrettablement monté sur un scénario qui n’avait AUCUNE idée de ce qu’il voulait raconter et que l’on peut ignorer avec un peu de bonne volonté ? Meh. Si vous voulez. Personnellement, j’ai du mal à laisser passer, en partie parce que j’ai du mal avec le gaspillage. Edgar Wright n’est pas infaillible, ça, on le savait. Mais que son cinéma puisse frustrer à ce point ? Je vous l’ai dit : déception.

Notes

– Last Night in Soho a été un four au box-office, le film de Wright qui a rapporté le moins de sa carrière. Ça a quelque chose d’étonnant, considérant le buzz que sa bande-annonce précitée avait fait sur le web, quelque mois plus tôt (la promo qui a suivi a peut-être été pourrie). Un thriller psychologique visuellement chiadé, sombre et sensuel, avec une Anya Taylor-Joy récemment mise sur la comète par The Queen’s Gambit (mais certes zéro têtes d’affiche établies), par le réalisateur de hits comme les films de la trilogie du cornetto? Je n’ai pas été emballé par le film, et même moi, je trouve ça aux frontières de l’injuste !

– Ci-dessous, quelques captures d’écran, pour le plaisir, parce que Last Night in Soho a au moins ça !