Zack Snyder’s Justice League

Le pitch selon Allociné : « Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain; pour cela, avec l’aide de Diana Prince, il met en place un plan pour recruter une équipe de métahumains afin de protéger le monde d’une menace apocalyptique imminente. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid et de leurs terribles intentions ? »

Le pitch selon Allociné : « Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain; pour cela, avec l’aide de Diana Prince, il met en place un plan pour recruter une équipe de métahumains afin de protéger le monde d’une menace apocalyptique imminente. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid et de leurs terribles intentions ? »

Qui aurait cru que l’année 2021, catastrophique pour le cinéma comme l’avait été l’année 2020, serait celle du DCEU ? Pas grand-monde. Logique : objectivement, c’est-à-dire en se basant sur les chiffres, on ne peut pas dire que ça l’a été. Mais pour l’auteur de ces lignes, ça l’a été – c’est tout bête. Ça l’a été, entre autres, parce qu’il n’en attendait rien, ou si peu. Il fallait en vouloir, à ce stade, pour jubiler à l’approche d’une nouvelle sortie du DCEU, univers cinématographique que DC Comics a mis en place pour concurrencer le MCU, celui de Marvel, sans y parvenir. (Précision : ledit auteur de ces lignes n’étant pas un gros lecteur de comics en dépit de sa passion pour la Harley Quinn de Bruce Timm, son approche de tout le bazar Justice League n’a pas été celle d’un fanboy émotif, et c’est là qu’il arrête de parler de lui à la troisième personne.)

Entrée en matière

Pour la jubilation, il fallait revenir à 2016, cinq ans plus tôt, et on savait comment ça avait fini. Début 2021, à quoi ressemblait le CV du DCEU ? Man of Steel, une entrée en matière impressionnante mais très inégale, Batman v Superman, un gloubi-boulga mythologico-pachydermique, Suicide Squad, un machin techniquement qualifiable de film j’imagine, Wonder Woman, un sympathique divertissement surtout porté par son actrice, Justice League, un sous-Avengers sur lequel on revient très vite, Aquaman, une blague moins drôle que trempée, Shazam!, un truc que tout le monde a déjà oublié, Birds of Prey, une illustration des dégâts que peut faire le féminisme radical sur la grâce et la sensualité, et Wonder Woman 1984, une sympathique débandade (1). En d’autres termes, rien d’excitant. Il y avait bien cette première bande-annonce de Zack Snyder’s Justice League, montée sur le somptueux Hallelujah de Leonard Cohen et rappelant la capacité de Zack Snyder, réalisateur du film présentement critiqué, à chiader ses plans… mais des beaux plans ne suffisent pas à faire un film. Batman v Superman, autre film de Snyder, en avait plein, il n’en était pas moins raté. Ainsi la diffusion sur HBOMax de Zack Snyder’s Justice League, une nouvelle version du Justice League susmentionné, ne donnait-elle pas particulièrement envie de jubiler. Après tout, c’était une nouvelle version d’un mauvais film. Je veux dire. Voir ci-dessous, quoi.

Bref retour sur la débâcle Justice League

Quand ledit mauvais film, Justice League, est sorti au cinéma, soit fin 2017, il était déjà difficile d’y aller avec l’excitation qu’un film de superhéros est censé inspirer compte tenu des échos catastrophiques qui le précédaient, des conditions de sa gestation – Zack Snyder avait été remplacé par Joss Whedon en cours de postproduction –, et de la médiocrité générale des films du DCEU – Wonder Woman venait à peine de sauveter les meubles. Ne m’étant pour ma part pas encore remis de Suicide Squad, j’y suis allé avec d’autant plus d’appréhension, m’attendant clairement au pire… et à défaut du pire, j’ai eu beaucoup de rien. Beaucoup d’un film dont la raison d’être était partie en même temps que son géniteur. Ce n’était pas la MERDE INFÂME décriée sur les réseaux sociaux (2), ce n’était pas Daredevil ou Green Lantern, le charisme de ses interprètes compensait le manque de cohésion de la « league » faute de bon scénario, l’énergie du montage, et quelques scènes d’action bien troussées faisaient oublier au pop-corneur de bonne volonté l’insipidité de l’entreprise l’espace d’un film heureusement pas trop long… mais on était à des années-lumière du bon film. Son casting avait beau avoir une certaine gueule, Whedon avait piteusement échoué à reproduire l’effet Avengers, pour moi un éclatant modèle d’entertainment hollywoodien, et remplacé l’inimitable esthétique snyderienne, contrastée et désaturée, par quelque chose d’étonnamment laid – Avengers est clean sur ce plan, à défaut d’avoir une identité visuelle prononcée.

En même temps, quelle idée de confier les rênes d’un film de superhéros sombre au réalisateur du film de superhéros les plus coloré ! On sentait que le gars avait ramé pour faire rentrer des ronds dans des carrés en intégrant aux forceps une bonne dose d’humour potache et une romance tout à fait superflue à un matériau original typiquement snyderien, c’est-à-dire à la tonalité dramatique et à l’esprit tragique. On sentait aussi qu’il avait réduit drastiquement la durée du film tant tout semblait expédié. On peut comparer le film à la saison 8 de Game of Thrones : de loin, ça semblait avoir tout ce qu’il fallait pour marcher, mais de près, c’était un plantage royal. Si vous voulez une autre analogie, juste pour le plaisir, Justice League, dans sa version sortie en salle, c’est l’équivalent cinématographique d’un sandwich de Subway. En d’autres termes, rien de haïssable quand on n’a aucune idée des coulisses du film, mais sitôt vu, sitôt volontiers oublié, en étant très, très sympa.

Autant plus personne ne parlerait de lui sans cette bien étrange affaire de Snyder cut (désolé, l’association des fanboys anonymes), autant il est devenu impossible de ne pas tant l’étrangeté de ladite affaire ne pouvait qu’attirer les curieux, jusqu’aux plus impitoyables détracteurs de JL. La démarche créative radicale du cinéaste, l’improbable approbation du studio (plus soixante-dix millions de dollars pour compléter cette nouvelle version en bonne et due forme), la durée pantagruélique : on avait affaire à quelque chose d’à peu près jamais vu. Par conséquent, l’entreprise pouvait être un raté complet, son visionnage vaudrait MALGRÉ TOUT le coup, pour l’expérience. Oui, même malgré la durée de quatre heures. N’étant pas particulièrement fan de Snyder (de lui, je n’avais alors vraiment aimé que L’Armée des morts, 300 et Watchmen dans sa version director’s cut), je n’en attendais en fait pas bieeeen plus que je n’attendais de JL malgré ses brillantes bandes-annonces, car j’avais retenu la leçon au fil des années. L’expérience suffirait.

Surprise sur prise

La surprise n’en a été que plus immense. Pour grossir le trait, Zack Snyder a pris un mauvais film… et en a fait un bon. Plus précisément, un des dix meilleurs de superhéros jamais réalisés, aux côtés de classiques comme Batman Returns, The Dark Knight, Spider-Man 2, Superman, Iron Man, le premier Avengers, ou encore Captain America : Le Soldat de l’hiver (et si l’on élargit le genre, à mon goût, Hellboy 2, Incassable, et Kick-Ass). Un film qui parait deux fois moins long que JL alors qu’il l’est deux fois plus, soit quatre heures. Un monument aux fondations partiellement branlantes de par son côté frankensteinien, qui a conservé certains écueils de la version ciné, mais un monument quand même, dont l’ambition et le gigantisme ne manqueront pas d’exalter tout amateur du genre. Oui, les choses ont été un peu plus compliquées que Snyder prenant le mauvais film de Whedon pour en faire un bon, mais c’est l’effet produit, parole de scout. JL est en bonne partie composé de scènes que le premier a lui-même tournées, mais que le second a retravaillées visuellement pour le pire et associées à de nouvelles scènes calamiteuses de son cru qui, dans certains cas, neutralisent leurs effets. En parallèle, Whedon a laissé sur le carreau une quantité innombrable de scènes de grande qualité ET de grande importance, comme en attestera la Snyder cut. S’il est nécessaire, et même sain, de couper le gras au montage final (3), dans le cas de JL, on peut parler de génocide, la quantité de scènes que le réalisateur et la Warner ont royalement ignorées pour faire MOINS BIEN étant tout bonnement sidérante.

Il est inexact de dire que la Snyder cut est un film entièrement différent, de toute évidence. Un bon tiers du film avait déjà été vu par le public, si bien qu’il est resté, jusqu’à la toute dernière bande-annonce, des gens pour s’étonner d’y voir des nouveaux plans (« Ah ouaiiis, ça a l’air un peu différent, quand même »). Ce tiers n’avait simplement pas été mis en valeur. L’intrigue est la même, les acteurs sont les mêmes, un tiers des plans sont donc les mêmes – à la néanmoins flagrante nuance près que leur format a radicalement changé –, et seule une scène supplémentaire a été tournée spécialement pour cette nouvelle version, l’épilogue-cauchemar, sur lequel on reviendra. Ça fait beaucoup de points communs. Et en même temps, intituler cette nouvelle version « Justice League director’s cut » aurait été une hérésie car l’expérience de la Snyder cut donne l’impression, malgré tous les points communs à l’instant énoncés, de regarder JL pour la première fois. Snyder a brillamment éradiqué l’offense de Whedon : ses innombrables « ajouts », et ses modifications du montage, donnent tout leur sel à bien des scènes qui, dans JL, se contentaient de tenir vaguement la route, quand elles ne les expliquent pas carrément – le pourquoi du choix de la ville russe, par exemple. Sur IMDb, le « redux » d’Apocalypse Now n’a pas droit à sa fiche, il n’y a qu’UNE fiche, Apocalypse Now, dans laquelle on peu trouver une liste des différents montages et de leur durée. En revanche, il y a une fiche pour Justice League (qu’on aurait dû renommer Joss Whedon’s Justice League ?) (ou bien Josstice League, peut-être ?), et une autre pour Zack Snyder’s Justice League. Ça dit tout.

Leçon de cinéma

Je parlais de l’« expérience » unique que serait son visionnage, peu importe la qualité intrinsèque du film. J’avais raison. Avec cette nouvelle version, on tient quelque chose qui devrait être enseigné dans les écoles de cinéma du monde entier pour sa spécificité ET sa réussite : plus que toute director’s cut de films sortis par le passé (4), elle donne à leurs étudiants, en quatre heures, l’opportunité d’apprécier l’importance naturellement cruciale et pourtant mésestimée de la postproduction dans le processus de création d’un film, celle du découpage et du montage, ainsi que combien une même scène peut changer du tout au tout en un changement d’accompagnement musical. Elle rappelle aussi l’importance du développement d’un personnage, qui, à partir d’un certain degré d’importance, ne peut se suffire d’une caractérisation de qualité ni d’une interprétation de qualité, furent-elles les meilleures. En outre, avec son surprenant format 4/3 1:33, elle donne cette autre rare opportunité d’apprécier à quel point une scène peut changer selon qu’elle est projetée en 4/3, 16/9ème, IMAX, etc. : j’appréhendais cet aspect de la Snyder cut, en bon amateur devant l’éternel du cinémascope ayant pour films de chevet des trucs qui ne ressembleraient à rien au format carré, comme Lawrence d’Arabie, et trouvant la figure de style rarement justifiée (ça ne m’a pas convaincu des masses dans le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, par exemple)… à tort, cette fois-ci, là encore. J’ignorais que JL avait été AINSI pensé, tourné, capté, masterisé et truqué, que JL au format 4/3, c’est en fait JL dans sa version d’originale… et qu’on verrait par conséquent PLUS des plans tournés par Snyder. J’ignorais par ailleurs que l’argument selon lequel ce format convient à un film de superhéros parce qu’il rappelle les cases des comics fonctionnerait ici si bien. Suffisamment a été écrit à ce sujet, pas la peine d’en rajouter.

Opération de sauvetage

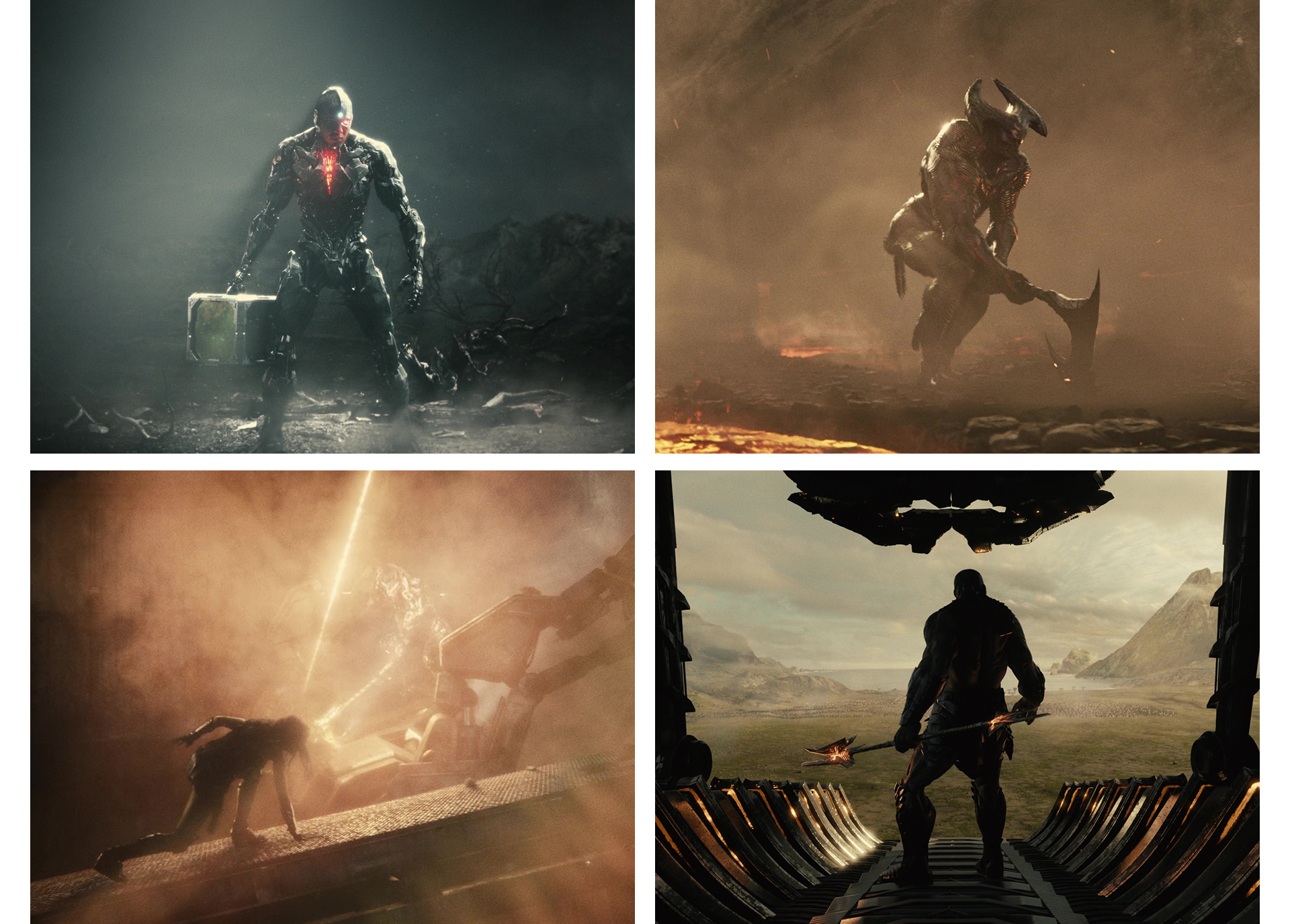

Il est donc bien moins inexact de dire que la version de Snyder enfonce celle de Whedon six pieds sous terre. Avec son film, Snyder, que je n’ai aucune intention de porter aux nues, a accompli quelque chose de rare par son évidence : il a rappelé combien il est important, pour un film, d’être le fruit d’une seule vision, tout au plus de deux, tout du moins d’une principale, l’important résidant dans l’harmonie, pour avoir une identité propre, pour le meilleur et pour le pire selon le talent du géniteur, natürlich. JL est une créature à deux têtes qui devait n’en avoir qu’une, dont le second réalisateur, en plus d’aller à contresens du premier, n’avait clairement pas grand-chose à foutre de grand-chose dans cette affaire. À partir de là, la casse était inévitable. Par exemple, Whedon a remplacé Tom Holkenborg/Junkie XL à la musique par un Danny Elfman en fin de course, qui s’est contenté de recycler des vieilles compos de sa discographie identifiables à cent kilomètres par n’importe quel amateur, comme il le fait depuis des lustres (à quand remonte son dernier thème mémorable, Spider-Man ?). Pourquoi ? Allez savoir. Juste pour emmerder Snyder, peut-être ? Parce que quand on entend la brillante composition-fleuve de Junkie XL, on bascule dans l’erreur 404 (ce sujet mériterait une vidéo à lui seul, donc je citerai juste l’écart intersidéral qui sépare ce que Holkenborg a composé pour la fin du dernier acte, entre Lex Luthor et Deathstroke, et ce qu’a composé d’insignifiant Elfman). La Snyder cut, c’est aussi quatre heures passées à se demander, en arrière-plan, « pourquoi c’était pas dans c’que j’ai vu au ciné, déjà… ? ». Le design hideux de Steppenwolf version JL, que tout le monde a trouvé, ben, hideux, c’est la Warner envoyant bouler Snyder pour en commander un en carton qui fera moins peur aux enfants parce que SOUSOUS ; son design monumental dans la Snyder cut, c’est un cinéaste allant au bout de sa vision (cf. ci-dessous). Ce n’est qu’un exemple parmi cent autres. Snyder, pas le plus subtil des cinéastes, certes, mais un esprit foncièrement aventureux capable de placer dans un film de superhéros une scène a priori superflue où des habitantes locales d’un village paumé d’Islande entonnent un chant folklorique à la gloire d’un dieu retournant dans les eaux glacées qui sont son royaume.

![]()

The Snyder effect

Mais le film ENTIER est le meilleur exemple à citer. Son format 4/3 1:33 est le fruit de la vision de son réalisateur, peu importe qu’elle soit inspirée ou non, l’important est qu’il fasse partie d’un tout cohérent. Comme JL patine dans l’incohérence et la disharmonie, il était prévisible que la refonte graphique de la Snyder cut soit ce qui frapperait en premier. J’ai qualifié de « laide » la photographie de JL, en début de critique. J’hésite même à parler de photographie tant il semble que Whedon s’est contenté d’augmenter la saturation – aspect que l’affiche-teaser criarde du film a respecté pour le pire – et d’appliquer un filtre rouge au bordel sans chercher plus loin. Snyder, libéré de toute contrainte, s’est débarrassé de ces altérations pour conférer à JL l’identité graphique extravagante de son cinéma.

Ça, c’est la partie prévisible. Ce qui était moins prévisible, c’est que que le film rappelle même à ses détracteurs la puissance de l’imagerie snyderienne, cette imagerie à laquelle on doit le plan de la manifestation hippie dans l’extravagant générique de Watchmen. Son cinéma n’est pas de tous les goûts, pas la peine de le rabâcher, ça tombe sous le sens… mais il a un goût, lui, au moins, qui le place à des années-lumière de celui de Whedon sur le plan formel. On peut ne pas apprécier son esthétique, elle est identifiable entre mille, et le fait que ses films sont remplis de plans aux airs de planches de comic est indéniable. Le fossé qui sépare les plans de Superman flottant silencieusement dans le ciel à son réveil, qui sépare la version Snyder de la version Whedon, suffit à établir la suprématie de Snyder – la première inspire la contemplation mystique, la seconde, c’est juste Superman faisant un truc. Au service d’un projet bien luné et d’un scénario de qualité, l’imagerie snyderienne peut faire accomplir des prouesses. Sans ce talent, l’ultra-bourrin 300 n’aurait pas si bien fonctionné. La scène où Barry Allen/Flash remonte le temps est un des moments les plus mémorables de l’histoire des films de superhéros. Dans la scène de la neutralisation des terroristes par Wonder Woman, les effets visuels de son style de combat sont d’un impact qui était totalement absent de JL (rappelant celui de la sensationnelle et sous-employée Faora dans Man of Steel). Là non plus, les exemples ne manquent pas. Snyder n’est certainement pas le plus subtil des cinéastes, mais le choix de la subtilité n’est pas toujours le meilleur. Parfois, il faut juste… ben… envoyer la sauce. Et si le gars sait faire quelque chose, c’est en mettre PLEIN LA VUE, au service de son récit.

Upgrade de la forme… comme du fond

La Snyder cut est donc ce qu’on appelle en bérichon une franche upgrade, et la bonne nouvelle est qu’il n’est absolument PAS nécessaire d’avoir subi JL pour l’apprécier. Une upgrade aux allures de purge cathartique, en certains endroits. Exit l’effacement digital pourri de la moustache d’Henry Cavill (5). Exit l’overdose de blagounettes rappelant les heures les plus sombres du MCU : Flash reste le ressort comique du film, mais l’humour est mieux dosé et plus drôle… en tout cas, plus adapté au mood du film que « something’s definitely bleeding » (sic). Exit les tribulations grandguignolesques de la famille russe dont on se contrefoutait royalement. Exit la romance aussi neuneue que superflue entre Wayne et Diana (6). Exit le Bruce Wayne émasculé, réduit tantôt à un Tony Stark sans l’humour, tantôt à un lover sans sex-appeal, probablement dénigré par Whedon car trop sombre à son goût au profit de Superman et de Wonder Woman… heureux retour au Bruce Wayne ténébreux et solennel, dans la continuité de BvS. À ce propos, si la noirceur du ton de ce dernier ne faisait qu’aggraver son imbitable mégalomanie, elle va comme un gant au mieux luné Justice League. Ce premier degré, qui se sentait dès la bande-annonce Hallelujah, se prête parfaitement au grandiose du cinéma de Snyder, tout à partir de là n’est qu’affaire d’orientations scénaristiques. Ce grandiose sert par ailleurs la dimension mythologique des récits de superhéros, qui ne sont rien de moins que des dieux dans la culture populaire de nos sociétés sécularisées en panne d’idole (des dieux qui font des blagues et ressemblent à des surfers, mais oui).

Les quatre heures de la Snyder cut passent comme une lettre à la poste parce que le film est rempli à ras-bord, et à 0,5% de matière grasse. À ceux que cette durée effraie malgré tout, il est suggéré de voir ça comme une mini-série : sa division en six actes, qui n’est pas qu’un artifice sans utilité réelle, y invite carrément. Plus rien n’est traité par-dessus la jambe. Par exemple, le film… pardon, la mini-série extrait l’antagoniste Steppenwolf du bain tiède des méchants de films de superhéros tenant sur un ticket de métro, encore bien trop nombreux alors que les scénaristes sont censés avoir pigé deux, trois trucs à l’ère de Thanos : j’ai évoqué plus haut son relifting salvateur, qui lui donne ENFIN un air menaçant digne de son statut de chef des forces armées d’une civilisation extraterrestre de gros bourrins, mais on a également droit, cette fois-ci, à un aperçu des dessous de son histoire personnelle, principalement les motivations sous-tendant ses agissements et leur origine, faisant de lui un personnage à part entière dont le sort tragique suscite, allez, un soupçon d’émotion alors que sa mort dans JL donnait juste envie de lire ses e-mails (7). L’ajout du personnage de Darkseid, que Whedon a complètement sucré alors qu’il a une dégaine de méga-boss de fin de jeu et qu’il règne quand même en maître sur la planète Apokolips (le nombre de noms à la con dans ces comics, quand même), n’a pas seulement pour effet d’ajouter à l’étoffement de Steppenwolf, qui n’est autre que son neveu ; il accroit la menace qui plane sur la Terre. Le ton sombre de la Snyder cut se sentira jusqu’au bout du climax, la ligue manquant de perdre la partie (Snyder va jusqu’à les montrer échouant, littéralement) et Flash sauvant l’humanité d’extrême justesse, alors que dans JL, elle démontait assez facilement Steppenwolf sans même le tuer, laissant ce job hors-champs aux « parademons » – le rapport de ces derniers à la peur, ou une autre connerie whedonienne que Snyder a bien fait de dégager.

De toute évidence, le doublement de la durée du film ne pouvait QUE profiter à tous les personnages d’importance, Barry Allen/Flash ne se contentant plus d’être le mariole de la troupe passant le dernier acte du film à pousser une cariole, Arthur/Aquaman ne se contentant plus d’être l’armoire à glace difficile d’accès de la bande – profitant inévitablement du fait que son film est sorti entre temps –, et Victor/Cyborg ne se contentant plus de… euh… d’être là. Cyborg est sans conteste le premier bénéficiaire de la refonte made in Snyder, après le film en lui-même, bien sûr : personnage réduit au service minimum par Whedon dans JL au point de susciter les interrogations quant à son intérêt car il semblait n’être là que pour dire « booyah », il se révèle le cœur de cette version, Snyder consacrant carrément une bonne dizaine de minutes à son « origin story », quasi-court-métrage à elle seule rappelant un peu l’inoubliable flashback consacré au Dr Manhattan dans Watchmen, donnant un VRAI poids dramatique à la relation tragique qu’il entretient avec son père, et le transformant donc en quelque chose d’étonnamment grave et habité.

Les héros de Justice League sont des solitaires. Batman n’a pour véritable ami que son majordome Alfred, Flash a besoin d’un père malheureusement absent puisqu’en prison (joué par Billy Cudrup, également l’interprète du… Dr Manhattan dans Watchmen), Aquaman est encore trop asocial pour accepter la couronne de roi d’Atlantis, Cyborg débute tout juste son retour dans le monde des vivants, et Wonder Woman ne s’est pas encore remise de la mort de son amant – Clark Kent semble être le seul winner sur ce plan, avec Lois. Chez les Avengers, Tony Stark est une caricature d’animal social jet-setteur, Thor aime se bourrer la gueule avec ses frères d’armes, Steve Rogers a l’air plutôt bien intégré à notre époque, Clint Barton a sa famille secrète… seul Bruce Banner, le Hulk, a une existence, disons, difficile. Le premier Avengers nous conte la formation d’une équipe, d’une ligue, composée de fortes têtes qui, dans l’adversité, apprennent à travailler ensemble, et cette dimension de son intrigue est une de ses nombreuses qualités… mais réussir à former une équipe avec des solitaires est un accomplissement bien plus grand encore, et cet accomplissement s’impose de lui-même, dans la Snyder cut (autrement plus que dans JL), célébration galvanisante du teamwork comme se doit de l’être tout récit de ce genre. Chaque membre de la ligue, fait de ses forces et de ses faiblesses, lui apporte quelque chose d’inestimable, la complétant avec ses frères (et sœur) d’armes, permettant au scénariste de penser une stratégie cohérente dans leur bataille pour la survie de l’humanité (d’où la beauté de la réplique « I’m not broken, and I’m not alone » de Cyborg).

En accord avec l’univers mental du cinéma de Snyder, tout ce qui doit avoir un poids dramatique dans sa « cut » en a donc bel et bien un. Par exemple, contrairement aux dommages collatéraux de la grande bataille finale des Avengers, que l’on imagine sévères, ceux de l’affrontement cataclysmique entre Superman et Zod dans Metropolis seront un tant soit peu abordés, et même lourds de conséquences puisqu’ils provoqueront la réaction épidermique de Bruce Wayne qui sera le point de départ de Batman v Superman. Le MCU fera bien un effort dans ce sens avec le personnage de Zemo dans Captain America : Civil War, avec sa soif de vengeance après la destruction de Sokovia dans Avengers : L’Ère d’Ultron, mais ce sera bien timide. Et ce ne sera pas un film de Joss Whedon.

D’aucuns diront qu’Avengers n’avait pas eu besoin de durer quatre heures pour monter son équipe. Soit. Mais quand Avengers est sorti, le public avait déjà eu droit à Iron Man 1 & 2, qui l’avaient généreusement familiarisé avec Tony Stark, au premier Captain America, qui lui avait présenté Steve Rogers, au premier Thor, qui avait fait de même avec, euh, Thor, et il connaissait même déjà Natascha/Black Widow grâce à Iron Man 2 (Scarlet Johansson dans ce film, ou la seule bonne chose à en tirer). Quant au « Hulk », deux films consacrés au personnage étaient sortis depuis 2003, peu importe qu’ils n’appartiennent pas au MCU. En mars 2022, on ne savait pas encore grand-chose de Flash, qui n’avait pas encore eu droit à son film (chose qui n’a pas changé…), et l’on ne savait rien de Cyborg. Sans surprise, Batman, Superman et Wonder Woman étaient les trois seuls personnages à vraiment exister. Mais ça ne faisait pas une league. Avec la Snyder cut, LÀ, on a eu droit à une league. Tellement liguée qu’ils achèvent Steppenwolf à plusieurs dans un grand moment de réjouissance.

Concernant l’épilogue-cauchemar

Un petit mot sur l’épilogue-cauchemar connu sous le nom de Knightmare, qui donne un bref mais marquant aperçu d’un futur possible où la ligue serait battue à plate couture par Darkseid et Superman passé du côté obscure de la force sous l’effet du deuil de Lois. La réussite du Knightmare tient essentiellement à l’effet Snyder. Regardons les choses en face. D’abord, cet épilogue n’est PAS vital à l’intrigue, raison pour laquelle Justice League fonctionne sans (hum). Ensuite, il a des airs, et pas que, de « fan service » supermassif, d’autant plus que quand Snyder l’a tourné, il savait déjà que la Warner ne donnerait PAS de suite à Justice League, ceci signifiant qu’il a bricolé son petit épilogue… pour le plaisir. Mais pas seulement pour le sien. Pour celui du public également. Pour récompenser son armée de fans… qui le méritaient bien. Et quelle putain de récompense, qui ne sort même pas de nulle part puisque dans la Snyder cut, cet épilogue ne fait que prendre la suite de la vision apocalyptique qu’a Cyborg lors de la scène de la résurrection de Superman !

Une des raisons pour lesquelles le principe des univers parallèles fascine autant (on utilise beaucoup le terme « timeline » de nos jours) est son exploration infinie de la fameuse question « et si ? ». C’est pour cette raison que l’on embrasse fiévreusement ces sept petites mais riches minutes passées aux côtés d’un Batman poussiéreux (celui qu’on apercevait dans BvS sans comprendre d’où il sortait) qui se permet le « f-word », d’un Flash et d’un Cyborg en costumes de guérilla, d’un Deathstroke ENFIN à l’écran depuis quelques minutes (avec la dernière scène de l’acte 6), et même de la jolie Mera, quoiqu’on puisse se demander ce qu’une fille-poisson peut bien fabriquer là (et quoiqu’on puisse avoir du mal avec cette connasse historique d’Amber Heard). Le « et si ? » est un des moteurs des fanfics, ces récits écrits par des fans créatifs qui ont décidé de faire durer le plaisir en faisant vivre à leurs personnages favoris des aventures de leur cru. Cet épilogue ne pouvait QUE faire figure d’« fan service » supermassif. On y parle de la mort de Robin aux mains du Joker, de la mort de Harley Quinn dans les bras de Batman, de la mort de Lois… quelques lignes de dialogues, trois fois rien, et la passion, et l’imagination débordante du fan, font le reste du boulot. Il vibre comme il avait vibré un peu plus tôt dans le film à la voix de Russel Crowe, renvoi à MoS, lors de la scène où Clark retourne à son vaisseau pour enfiler la combinaison noire. Ce qui est peut-être la deuxième mythologie étasunienne derrière celle des Founding fathers (on a quand même le triumvirat Superman-Batman-Wonder Woman, là, désolé) le met dans la confidence. Des dieux lui parlent. Ses préférés.

Mais… aurais-je failli oublier le Joker ? Naaan. Je gardais le meilleur pour la fin. Je gardais… un Joker qui n’a ENCORE PLUS rien à foutre dans cet épilogue que Mera la fille-poisson, roulant benoitement sa bosse aux côtés de superhéros, des êtres dotés de pouvoirs surhumains, alors qu’il n’en a aucun (ça me rappelle des commentaires sur Black Widow, ça, tiens), pourchassés sur une Terre en flammes par un Superman en mode Homelander, son lien personnel avec Batman et son petit gilet pare-balles du FBI peinant à faire passer la pilule… et qui, pourtant, marche. D’abord parce que le cinéaste est malgré tout parvenu à intégrer son personnage au tableau en faisant de lui une sorte d’exégète démoniaque de Batman. Ensuite parce que la magie chaotique du caméléon Jared Leto, comédien transformiste déjà légendaire dont l’apparence varie d’un film à l’autre comme la qualité de sa filmographie. Compte tenu de son calamiteux Joker du calamiteux Suicide Squad, on se croyait en droit de craindre le pire de son apport, oubliant que Suicide Squad n’est PAS un putain de film de Zack Snyder, et l’on avait de facto tort, car en moins de sept minutes d’antenne, Leto, déformé par un maquillage bestial, le visage couvert d’entailles, les yeux incapables de cligner, la bouche barbouillée de sang séché, à deux doigts de vous filer des cauchemars pour plusieurs nuits, livre une des performances les plus mémorables des quatre heures du film, et laisse entrevoir quelque chose qui aurait rivalisé sans mal avec le Joker de Heath Ledger, quelque chose d’encore plus sinistre. C’est un véritable show à lui tout seul, Snyder le filmant avec une fascination presque fétichiste, faisant trembler sa caméra à son contact comme pour exprimer son réjouissant désordre mental, changeant régulièrement sa mise au point pour laisser son visage s’immerger dans un inquiétant flou, l’espace de quelques secondes… Son échange intense avec Batman, fruit de l’imagination d’un Snyder qui voyait dans la Snyder cut la SEULE chance qu’il aurait de mettre en scène une confrontation entre ces deux légendaires frères ennemis, est l’ultime déclaration d’amour du cinéaste à ces légendes. Autant parler de bonus des bonus. Et en même temps, plus. Quelque chose qui fait du bien, beaucoup, mais aussi du mal, un peu, car en montrant à tout le monde – à commencer par ces guignols de la Warner – de quoi il était capable, Snyder nous a aussi montré ce qu’on a loupé. #RestoreTheSnyderverseMore.

Mais conclusion joyeuse

Au risque de me répéter, confier les rênes de JL à Joss Whedon relevait de la psychose collective. Joss Whedon, c’est Buffy. Ce sont les scénarios de Toy Story et de Titan A.E. (quelqu’un se souvient de celui-là ?). C’est du cinéma sympa, accessible, familial. Ses limites s’étaient vues dès son écriture du ridicule Alien, la résurrection : peu importe que Jeunet soit le premier responsable de cette débâcle, il est flagrant que le scénario de Whedon n’était pas du tout adapté à un univers aussi noir que celui d’Alien. Encore une fois, le premier Avengers est excellent… pour ce qu’il est. De l’entertainment confortable, sans risque, sans grand-chose qui dépasse, à vrai dire, propre à l’esprit un peu régressif du MCU qui ne veut SURTOUT PAS malmener son public (8). C’est un des principaux problèmes que les détracteurs ont avec les productions Marvel, en plus, bien sûr, de la surdose contractuelle d’humour qui neutralise bien des effets dramatiques : son attachement fréquent à garder une distance minimale avec l’action, aux antipodes du premier degré snyderien, pour le meilleur et pour le pire… ici, pour le meilleur. Snyder et Whedon, deux cinémas diamétralement opposés. Dans l’histoire de la Ligue de la Justice, il ne pouvait en rester qu’un. Happy end.

Notes

(1) Sympathique car je tiens à défendre dans la mesure de l’acceptable un film sur lequel les gens se sont acharnés bien trop violemment pour qu’aucune idéologie n’ait joué de rôle.

(2) Joss Whedon l’est, en revanche, une grosse merde, cf. ses tweets puant le conformisme « woke ».

(3) Et si ce sacré Zack était connu pour des versions longues pas forcément réussies (cf. la version ultimate cut de Watchmen)…

(4) Même la director’s cut de Kindgom of Heaven !

(5) Moustache que l’acteur a été contractuellement obligé de garder parce qu’il tournait Mission impossible : Fallout en même temps, et qui a donc été supprimée en post-production… tout ça pour des scènes made in Whedon déjà disparues dans l’oubli.

(6) Exit également les plans des fesses de Gal Gadot ajoutés discrétos par le pervers pépère Whedon, décidément le méchant dans cette affaire, plus méchant encore que Darkseid. Mais bon, là, ça me dérangeait moins.

(7) Personne n’a eu l’impression d’entendre un doublage DIFFÉRENT de celui que Steppenwolf a dans Justice League, alors qu’il s’agit vraisemblablement de la même performance du même, grand Ciarán Hinds, simplement trafiquée ? Le fait qu’elle soit trafiquée dans les deux cas est une évidence, mais c’est TELLEMENT différent… !

(8) C’est ce qui rend si surprenante de sérieux la scène topissime où Natasha se retrouve totalement vulnérable en présence d’un Hulk en pétard qui manque de l’écrabouiller.

– À gauche, Justice League. À droite, la Snyder cut. Besoin d’en dire plus ?

– Quelques plans supplémentaires bientô, juste pour le plaisir des yeux.

– Quelques plans supplémentaires bientô, juste pour le plaisir des yeux.