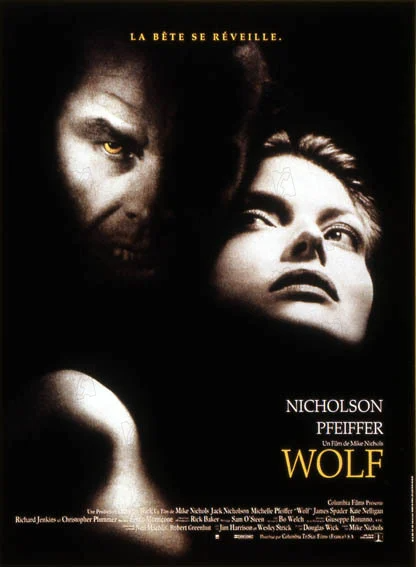

Wolf (rétro-critique)

Le résumé : Wolf raconte l’histoire de Will Randall (Jack Nicholson), un vieillissant éditeur newyorkais dont la carrière et la vie conjugale connaissent un certain déclin. Après avoir été mordu par un immense loup noir une nuit de pleine lune, Will commence à développer des capacités surhumaines et des instincts bestiaux. Ces nouvelles aptitudes lui permettent de revigorer sa carrière et de retrouver confiance en lui, mais il doit faire face à des défis croissants, notamment les ambitions de son protégé, Stewart (James Spader), et fait la connaissance d’une très belle jeune femme, Laura Alden (Michelle Pfeiffer), accessoirement la fille de son patron. Alors que sa transformation en loup-garou s’intensifie, Will doit lutter pour contrôler ses nouveaux instincts et protéger ceux qu’il aime.

Le mot d’ordre : Wolf a la classe. Je répète, Wolf a la classe. C’est un film douloureusement sous-estimé parce que personne n’en parle… alors qu’il a la classe. C’est injuste, mais, hélas, pas incompréhensible. Son échec commercial s’explique en partie par son « inclassabilité », le film étant à la fois a) un film d’horreur plutôt pudique, b) une satire du milieu professionnel sophistiquée mais modérée, et c) une romance, disons, atypique. Les amateurs de films de monstres s’attendant à un festival de coups de pattes griffues le trouveront sans doute trop peu spectaculaire ; les grands romantiques trouveront sans doute frustrantes la froideur des interactions entre ses deux protagonistes et son absence pathologique de violons ; les cinéphiles pointilleux tiqueront sans doute sur le traitement vieillot des scènes d’action ; ceux qui aiment les fins proprement fermées chouineront inévitablement ; ceux qui préfèrent le Joker de Heath Ledger camperont sur leur position ; on ne peut pas plaire à tout le monde. Du coup, il y en a à qui ça a plu. C’est mathématique.

Le pari risqué de Mike Nichols

Avec un peu de recul, cette atypie était inévitable. À l’écran, on avait tonton Jack, soixante-sept ans au compteur : son Joker à lui avait beau dater d’à peine cinq ans, la vieillerie commençait à s’imposer, or le loup-garou de cinéma est généralement dans la force de l’âge. Derrière la caméra, on avait un AUTRE tonton sexagénaire, Mike Nichols, icône de la Nouvelle vague, essentiellement connu pour deux chefs-d’œuvre dans les registres du drame et de la comédie dramatique qui avaient marqué ses débuts de carrière plus de vingt ans plus tôt, Qui a peur de Virginia Woolf ? (ho ho ho) et surtout le cultissime Lauréat (dont la modernité renverse toujours à ce jour) (voir l’image ci-dessous), avant une succession de films moins convaincants, et dont seuls deux des six films qu’il avait réalisés les vingt précédentes années étaient des réussites, Silkwood et Working Girl – ce dernier étant bieeeen mineur en comparaison des classiques précités. En d’autres termes, un cinéma très, très éloigné d’un projet comme Wolf… et d’un film de genre tout court, en fait. Avec lui, le film était indubitablement un PARI, et même un pari risqué. Il était par conséquent déraisonnable d’attendre de son film du divertissement hollywoodien énergiquement calibré pour le public ado, ni de l’horreur de série B… car le genre était alors moribond de toute façon – quoique l’auteur de ces lignes lui doit une de ses plus mémorables frousses de gamin dans une salle obscure (1) –, ni du spectacle baroque à la Dracula de Coppola. Le mot « loup-garou » ne sera d’ailleurs pas employé une seule fois…

On devine que le cinéaste a été choisi, entre autres raisons, pour sa vieille amitié avec Nicholson, avec qui il avait tourné plusieurs films, dont l’érotique Ce plaisir qu’on dit charnel, vingt ans plus tôt. Il aurait été moins risqué de confier le job à des cinéastes comme Milos Forman ou encore Paul Schrader, à qui l’on devait le très mésestimé remake de La Féline, avec Nastassja Kinski. Le style de mise en scène un peu guindé de Nichols, dont le cinéma menaçait de s’enkyster (À propos d’Henry…), aurait pu endommager le potentiel dramatique du film. Bien qu’il se montre un peu prude lorsqu’il s’agit de filmer la violence, encore plus le sexe (à moins qu’une demande de l’actrice soit à l’origine de cette pudeur apparente), ce n’est, heureusement, pas le cas.

Réglons cependant le compte de l’éléphant dans la pièce, séance tenante : l’action sera le maillon faible du film. Wolf n’est PAS à voir pour son pif-shlaf-graou. À peine plus dégourdi qu’un Mizoguchi, Nichols tergiverse, élude, joue la suggestion quand il DOIT montrer quelque chose – voir la scène des voyous à Central Park, toute en ombres chinoises pas très inspirées –, fait usage de quelques effets modérément convaincants et abuse du ralenti saccadé – soit le pire type de ralenti, accentuant le ridicule de certains plans, [spoiler alert !] comme celui où Nicholson échappe aux gardiens du zoo, ou encore le bond final de Stewart-garou –, et tente tant bien que mal d’énergiser le tout au montage avec un succès modéré, l’ensemble manquant un peu d’énergie – voir le griffo a griffo entre les deux doublures-garous à la fin, tout en gros plans surcutés pour faire illusion. [/spoiler off !] En parlant d’elles, les doublures sautent douloureusement aux yeux, Nichols n’ayant apparemment eu rien à faire de cet aspect du problème (voir, ci-dessous, un gars qui n’est absolument PAS Jack Nicholson, puis Ross de Friends de demander qui peut bien être un AUTRE gars). Peut-être croyait-il que la VHS serait éternelle. Le charisme des acteurs et le sobre mais brillant travail de maquillage sauveront les meubles, mais de très juste justesse.

Reste alors le reste. Si le travail de maquillage est remarquable, ce n’est pas le monstre, ni même l’épouvante, et certainement pas l’action comme nous l’avons vu, qui ont intéressé la réalisateur en premier. Certes, on aura dans son film la pleine lune, l’exacerbation des sens, les rouflaquettes et les dents pointues, on aura même un vieux savant mystique venu des lointaines contrées d’Orient, mais Wolf n’en sera pas moins AUTRE CHOSE qu’un simple film de loup-garou. À la fois plus… et moins. Comprend qui pourra.

No country for old men ?

D’abord parce que Wolf est, avant tout, l’histoire d’un quinquagénaire en pleine crise professionnelle – on a vu plus adapté au genre, comme contexte. L’histoire d’un homme vieillissant qui, menacé de licenciement, refuse de se laisser ranger dans un tiroir, d’être étiqueté « obsolète », et qui réagit, raison pour laquelle les intrigues de bureau occuperont une bonne partie du film. Ça, Nichols savait le filmer avec dextérité.

Ensuite parce que le cinéaste a su trouver la bonne atmosphère, à laquelle il s’est immanquablement tenu – ce qui n’empêche pas le film de ne pas être à 100% harmonieux d’un point de vue tonal. Que son protagoniste Will se retrouve dans les bureaux de la maison d’édition où il travaille ou dans les bois où son alter-ego à poils longs débaroule de la biche, deux univers impitoyables à leurs manières (le plus impitoyable n’étant peut-être pas celui qu’on croit), ses aventures nous sont contées avec le même flegme, d’aucuns diraient la même placidité, dans la même ambiance, disons, feutrée. L’essentiel de son action, si fantastique au sens littéral et périlleuse soit-elle, se déroule entre gens plus ou moins bien élevés de la bourgeoisie citadine et d’une upper-class quasi-aristocratique, avec un sens du savoir-vivre généralement respecté. C’est le petit théâtre humain qui a branché le cinéaste, comme à son habitude. On y tue, mais toujours poliment, le petit doigt sur la couture du pantalon. Même à un stade avancé de sa transformation, Randall ne perdra pas son goût pour le sarcasme… et ce sera TRÈS divertissant, notamment grâce à un certain nombre de bons mots (« I did it the old fashion way, I begged »). C’est comme si Nichols avait simplement appliqué l’expression « l’Homme est un loup pour l’Homme » au film de loup-garou – certains lui reprocherons de ne pas avoir poussé assez loin la satire. À cet égard, le faux-derche Stewart Swinton, joué par le génial James Spader sur lequel je reviendrai, ou encore le méprisant magnat Raymond Alden, joué par un Christopher Plummer inéluctablement aristocratique, sont d’excellents personnages qui, chacun à sa façon, donnent des envies de fuir cette civilisation de fils de pute et de rejoindre Randall-garou dans les bois, là où tout est plus franc. Les échappées mystiques au côté du médium indien ont beau détonner un peu avec le reste du film, elles n’en font pas moins le pont entre le monde réel, à l’intérieur duquel trime Will, et le monde mystique, à l’intérieur duquel il s’épanouit d’une périlleuse façon.

La musique d’Ennio Morricone participe de cette impression de retenue, cette absence de sensationnalisme : aussi peu habitué au registre de l’horreur que Nichols et n’ayant donc, lui non plus, pas grand-chose à voir avec les canons du genre, le vieux génie italien livre une composition difficile à cerner, hésitant parfois entre un son jazzy et des notes timidement électroniques. Certains la rangeront parmi les défauts du film, sans doute les mêmes qui se demanderont, quelques années plus tard, ce qu’il est bien allé foutre dans le désastreux Mission to Mars de Brian de Palma (2)… mais on peut aussi trouver à sa composition un charme désuet en adhésion avec la mise en scène de Nichols, et apprécier l’atmosphère qu’elle contribue à installer, de toute évidence moins oppressante que mélancolique et veloutée. Sa musique exprime en fait plutôt bien l’état d’esprit de ce vieil homme en crise qu’est Will.

MAIS… « la bête se réveille », comme disait l’accroche sur l’affiche de l’époque. Le deuxième acte, lui aussi ponctué de répliques cinglantes (« I’m just marking my territory, and you got in the way ») ou portées par leur interprète (« I’m going to get you, Stewart »), pousse plus loin le parallèle entre les deux univers. Pour réussir en affaires, Will doit devenir un loup au sens figuré, et son évolution en loup littéral lui rend la tâche moins difficile. [Spoiler alert jusqu’à la fin du paragraphe !] La mise en parallèle assez évidente entre le duel professionnel qui l’oppose à Winston, un Patrick Bateman avant l’heure, et le duel à mort qui se jouera plus tard entre eux sous la forme de bêtes velues, est pleine de sens, la mécanique n’est pas grossière. Et au bout du compte, les bêtes qu’ils deviennent ne sont que des prolongements de leurs personnalités, Will restant fondamentalement bon, et Winston s’épanouissant dans sa véritable nature : celle d’un psychopathe meurtrier. Wolf n’est pas le cauchemardesque Loup-garou de Londres. Nichols ne s’est pas intéressé à l’horreur de la transformation : il s’est intéressé à ses effets sur la psychologie de l’homme… donc à l’homme lui-même… et un qui n’est PAS une victime épouvantée comme l’est le gamin du film de Landis. Ce dernier ne cessera de souffrir, alors que Will, non. Parce que la « bête » n’est pas complètement mauvaise. Parce que, dans un certain sens, il l’attendait.

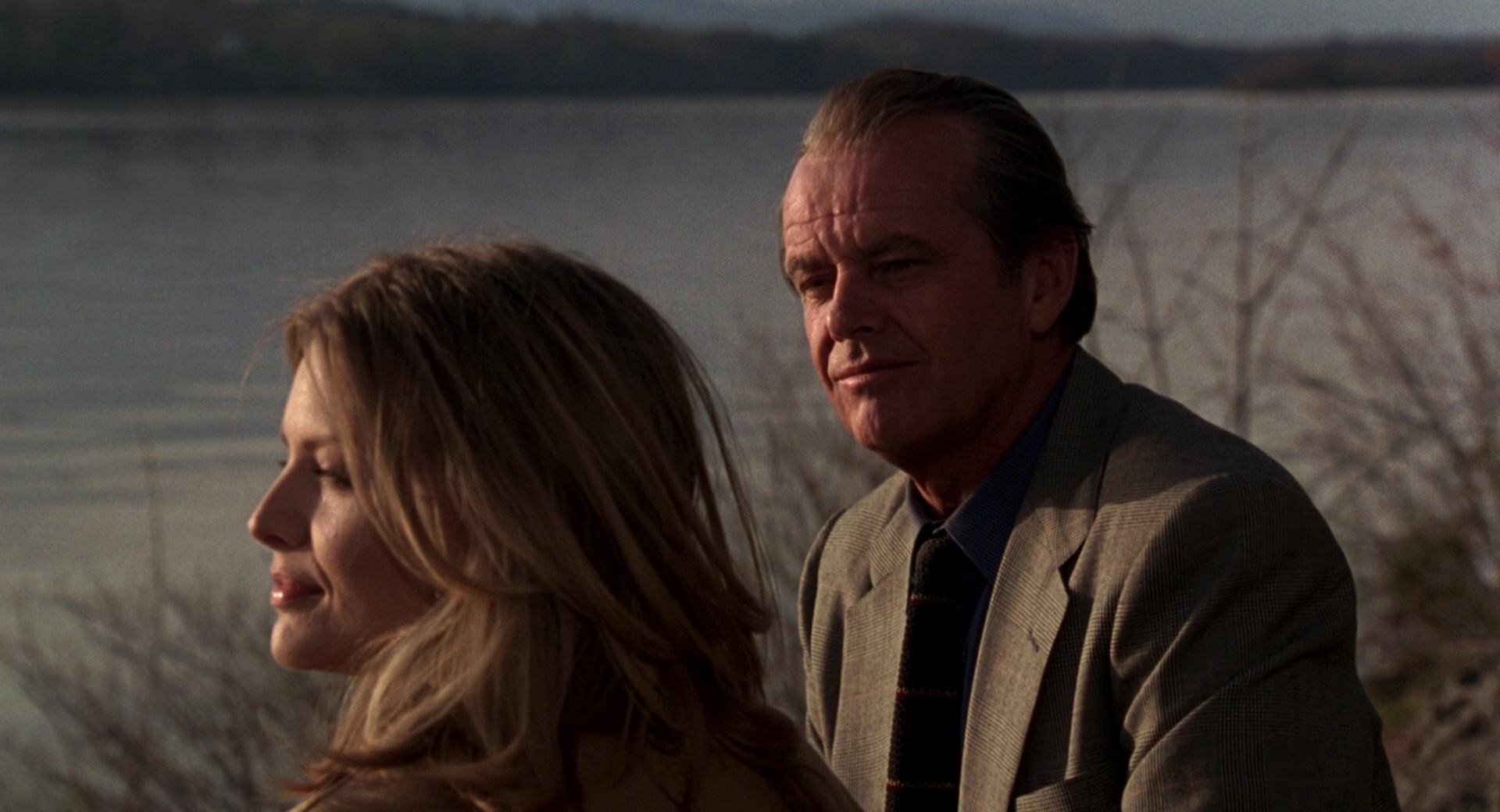

La « bête » qui se réveille est donc ce loup-garou qui prend, lentement mais sûrement, possession de l’esprit du protagoniste, mais aussi, surtout, la nature même de ce quinquagénaire qui, refusant de passer la seconde moitié de sa vie à regarder dans le rétro, et face à l’ingratitude d’une société dont il a pourtant toujours respecté les règles, saisit sa dernière chance d’envoyer tout ça se faire foutre. De porter ses couilles à deux mains. Parce que Wolf est aussi un film sur la virilité. Réinvesti de l’énergie de sa jeunesse, Will baise son épouse comme elle n’osait plus se faire baiser. Bien sûr, on sait que les choses vont se compliquer, mais si le processus a quelque chose de positif pendant un temps, ce n’est pas fortuit : après tout, il aurait pu être cauchemardesque du début à la fin ! Une intéressante question se pose alors : jusqu’où cette virilité est-elle bonne (voilà une question qui plaira aux féministes, à tort) ? L’écart d’âge entre Nicholson et Michelle Pfeiffer, qui joue la belle Laura Alden, fille du vieil aristocrate, effraie nos bigots contemporains, alors qu’elle sert le propos du film : le retour de l’eros (la pulsion de vie en langue freudienne) dans la vie du protagoniste est une des grandes dynamiques du film, et l’intrusion dans sa vie d’une femme combinant jeunesse et beauté sensationnelle (surnaturelle ?) l’inviterait presque à EMBRASSER sa transformation. Au détail près que Will considère ses moments avec elle comme ses seuls moments de paix entre les deux univers…

Mortel, tout mais en retenue

Cette ambiguïté de la façon dont Will vit les événements est une des raisons pour lesquelles le film n’adoptera quasiment jamais un ton TRAGIQUE. Même [spoiler alert !] lorsque l’épouse du protagoniste passera l’arme à gauche, ce que certains trouveront d’ailleurs un peu insensible. [/spoiler off] Alors que techniquement, Will vit ce que vit Seth Brundle dans La Mouche, c’est-à-dire sa transformation en une créature étrangère et donc la perte de lui-même, on ne ressent pas une once de l’épouvante psychologique qu’on ressent devant le film de Cronenberg. La transformation est certes un chouïa moins vomitive – mon choix serait vite fait si l’on me demandait de choisir entre loup-garou et mouche humaine –, mais l’aliénation est là, l’angoisse physique et existentielle qui y est inévitablement associée ne peut qu’être là (les effets spéciaux mécaniques ne sont pas là, en revanche !)… et pourtant, la mer ne se déchaînera jamais vraiment. De la même manière, la romance entre Will et Laura n’a rien de mélodramatique : pour entendre les violons, ce sera la porte d’à côté.

Mais cette sorte d’ascèse dans le romantisme rendra justement d’autant plus fortes les sorties de route tonales du dernier acte. Par exemple, l’expression ENFIN paniquée du personnage de Laura qui, jusque-là, affichait une distance aristocratique en toute circonstance. Ou encore cette réplique sublime mais éminemment casse-gueule que les talents et l’alchimie de Nicholson et Pfeiffer font passer comme une lettre à la poste : « I’ve never loved anybody this way. Never looked at a woman and thought, if civilization fails, if the world ends, I’ll still understand what God meant » – quoiqu’elle souffre modérément d’un de ces problèmes de ton cités plus haut car amenée un peu abruptement. Le film a un romantisme, simplement celui, un peu sourd, d’un vieil homme qui ne pensait pas revivre une telle émotion un jour, et il vaut mille violons – et en parlant de musique, c’est clairement avec eux que la compo de Morricone trouve sa raison d’être. La retenue ambiante ne signifie donc PAS que Nichols et Nicholson ont négligé la dimension dramatique de leur film, fort heureusement. Tout le monde n’est juste pas hystérique, dans la vie. Vous savez.

Si vous avez, malgré tout, trouvé un côté plan-plan à Wolf, voilà qui donnera à vos griefs des AIRS de légitimité : le premier scénariste du film, Jim Harrison, avec qui Nicholson avait rêvé de ce film douze ans durant, a quitté assez tôt la production pour divergences créatives avec Mike Nichols parce que ce dernier voulait, pour reprendre les mots de Harrison, de « l’apollonien », alors que lui voulait du « dionysiaque », le dionysiaque étant le sensuel, l’exubérant, le chaotique, par opposition à l’apollonien qui caractérise l’ordre, la mesure et la sérénité dans la pensée nietzschéenne. Il a ajouté, dans un entretien, en parlant de Nichols : « il a pris mon loup et en a fait un chihuahua ». Alors, on ne feindra pas l’incompréhension, évidemment. Mais le départ de Harrison n’est pas le premier de l’histoire du cinéma, et le départ précoce d’un auteur ou d’un réalisateur n’est pas nécessairement mauvais signe, comme nous l’enseigne ladite histoire : au bout du compte, ce n’est qu’un avis. Par ailleurs, la mesure qui caractérise Wolf ne l’empêche pas d’exprimer d’une manière suffisamment convaincante l’eros de son protagoniste, sa pulsion de vie proche du dionysiaque, puisque c’est ainsi que la vit ce dernier. Tout le monde n’est juste… pas… hystérique… dans… la… vie.

(On peut se demander en revanche si l’épilogue et son twist viennent de Jim Harrison ou bien du scénariste qui l’a suivi, car s’il a ses défenseurs, je l’ai, pour ma part, toujours trouvé aussi torché que superflu.)

Précieux félins

J’ai parlé du côté vieillot, parfois guindé de la mise en scène de Nichols, et du tort que ça a notamment causé à ses scènes d’action. C’est à la fois avéré… et un peu réducteur, parce que le cinéaste, pas non plus un manche à la caméra, n’a pas filmé Wolf comme un épisode de Santa Barbara. L’introduction du film, où Will se fait mordre par le loup noir, est très représentative de sa réalisation mi-figue, mi-raisin à laquelle ses défenseurs peuvent trouver un tas d’arguments, et ses détracteurs un tas de contre-arguments : autant le moment où le loup fuit au ralenti la scène sur la musique déconcertante de Morricone (qui pose au moins le ton) ne ressemble à rien, autant celui des bois sombre d’où une meute de loups observe silencieusement le protagoniste est incroyable. Wolf est d’une facture qualifiable de classique, mais d’un classicisme appartenant au genre approprié qui sert ainsi sa dimension fantastique : le réalisateur y fait fréquemment usage de zooms lents, de « process shots », plans dont l’action tient place devant un écran sur lequel sont projetées des images déjà filmées, et de quelques autres effets visuels qui rappellent un peu ces vieux films d’horreur en noir et blanc, comme ceux produits par le studio Universal entre les années 30 et les années 50 (voir L’Étrange créature du lac noir et un tas de films liés à Dracula, Frankenstein, La Momie… ou encore Wolfman !). Son chef opérateur Giuseppe Rotuno, habitué de Fellini et Visconti, accessoirement lui aussi un vieux de la vieille, s’est adapté à cette approche formelle, faisant le choix d’une photographie feutrée mettant en relief le mélange de style beaux art et d’art déco qui caractérise le New York de l’époque où il avait encore du caractère, cf. le magnifique atrium qui sert de maison d’édition – même si le film a été presque entièrement tourné en studio. Sans être ÉVIDEMMENT chiadé comme le Coppola susmentionné, et au risque de scandaliser le snob, Wolf est sans risque qualifiable de film d’esthète ; dans la forme comme dans le fond, il s’approche d’un classique comme The Wolfman de George Wagner (1941), ou encore de l’incroyable La Féline, de Jacques Tourneur (1942), dont j’ai évoqué le remake plus haut. Il conte une histoire de chatte et non de louve, certes, mais ses thèmes sont assez similaires, comme la dualité entre le Ça et le Surmoi psychanalytiques, par exemple.

La photographie magnifie aussi des acteurs qui, de toute façon, pouvaient assurer le spectacle à eux seuls. Jack Nicholson livre une des meilleures performances de sa carrière dans le rôle d’une créature qu’il semble né pour jouer, comme il semblait né pour jouer Randle McMurphy, le protagoniste de Vol au-dessus d’un nid de coucou, ou le Joker, notamment parce qu’il ne se livre pas à un « Jack Nicholson show » deux heures durant. Michelle Pfeiffer, ici la plus belle femme du monde, introduite dans le film avec l’aura de mystère qu’elle mérite (on ne voit pas tout de suite son visage dans sa première scène), livre quant à elle une performance nuancée dans un rôle d’effrontée dont les différences avec le protagoniste occasionnent de délicieuses étincelles – on parle quand même du Joker et de Catwoman. Le duo qu’elle forme avec Nicholson autour de deux personnages atypiques et charismatiques est d’une élégance folle, et leur alchimie, quand même étonnante, fait oublier les vingt-et-un ans qui les séparent. Enfin, James Spader, alors un des über-bôgosses d’Hollywood (2), est aussi génial et hilarant en petit arriviste faux-jeton qu’en bête en chaleur – j’ai beau vénérer Michelle, Spader est sans doute mon deuxième préféré du film. En fait, les acteurs de Wolf sont peut-être davantage les effets spéciaux du film que, euh, ses vrais effets spéciaux. Rick Backer a beau avoir fait un excellent travail, le film ne contient nul tour de force historique dans l’histoire des effets spéciaux mécaniques, contrairement au Loup-garou de Londres déjà cité (sur lequel il a travaillé !), ou à Vampire, vous avez dit vampire ?, parce que pas besoin : un gros plan sur leurs yeux affublés de lentilles animales, et le tour est joué.

Je me suis suffisamment arrêté sur l’échec des scènes d’action, qui sont, fort heureusement, en quantité limitée. Aboutissement d’un dernier acte moins surprenant que les deux précédents, [spoiler alert pour tout le paragraphe !] l’affrontement entre les deux loups-garous, climax d’à peine quatre minutes qui précède le court épilogue, paraît conçu pour laisser un arrière-goût de ringardise dans la bouche – et encore, ce qu’on voit est le résultat de « reshoots » effectués sous la pression du studio après des projections tests alarmantes. On n’en garde guère plus que l’excellent travail des cascadeurs, dont un a effectué une chute sur des marches de pierre mémorablement douloureuse à voir, et Michelle Pfeiffer en mode damsel-in-distress fuyant Swinton-garou en jupe relativement courte alors qu’il essaie littéralement de se la taper en levrette – plutôt bien vu, vue sa nouvelle nature. Soit assez peu d’un point de vue cinématographique. Mais on parle là de quatre minutes sur un film de deux heures, qui ne laisseront un mauvais goût qu’au détracteur de la première minute qui s’était déjà fait son avis. Quatre minutes précédées de l’entrée géniale de Stewart dans la propriété Alden : voir le personnage, jadis expert en léchage de bottes et sous-entendus fielleux, passer à la franchise sans filtre est un spectacle délectable et la garantie de quelques répliques hilarantes (« George, I’m here to see Miss Alden, George », « My business is pleasure. Does she look like the fuck of the decade or what ? »). Quatre minutes suivies de cette très belle scène, que je préfère considérer comme la dernière du film, ou Will rencontre enfin Laura sous sa forme de loup…

Conclusion

En d’autres termes, même dans ses moments les moins inspirés, Wolf a toujours quelque chose à offrir. C’est pourquoi il est TRÈS dommage que ce film cruellement mésestimé ait été un échec commercial. Il mérite une bien meilleure considération : quand on tape son titre sur IMDb, les résultats suggérés le placent en huitième position, derrière Teen Wolf (LA SÉRIE) et Scott Wolfe (« putain, c’est qui, Scott Wolfe ? », exactement) ! Ça craint, les gens, ça craint. Son échec n’a sans doute pas aidé la carrière de Mike Nichols, dont la filmo ne brillera qu’à UNE occasion dans les vingt années suivantes, avec Closer, en 2004. Au-delà du milieu des années 90, le grand Jack ne jouera plus que des vieux (mais bien, hein !). Quant à Michelle Pfeiffer, elle ne retrouvera qu’une poignée de bons rôles dans des bons films (Apparences de Zemeckis, Sam Je suis Sam, Stardust) avant d’obtenir, elle aussi, sa carte vermeille. Enfin, James Spader continuera son ascension pendant quelques années, avec Stargate et Crash… avant de s’empâter pour une raison inexpliquée sur l’interweb (la bibine ?), perdre une bonne partie de son sex-appeal, dont les fragments rescapés seront essentiellement localisable dans sa voix, et se spécialiser dans les séries télé pour revenir très épisodiquement au cinéma, comme dans Avengers : L’Ère d’Ultron (dans le rôle de… la VOIX d’Ultron !). (Et oui, j’ai vu une partie de The Blacklist, et il a la classe, mais ce n’est pas le Spader de la grande époque.) (Je sais, on vieillit tous, laissez-moi tranquille.) Quatre raisons de plus d’apprécier ce témoignage cinématographique des années 90. Si la vision de Harrison avait prévalu, Wolf aurait assurément été un AUTRE film, sans doute plus mouvementé et remarquable au sens littéral… mais aurait-il été MEILLEUR pour autant ? Personne n’en sait rien. Ce qui est certain, c’est que le film de Nichols a un caractère bien propre, un qui lui a causé du tort, assurément, mais constitue aussi une des raisons pour lesquelles ses défenseurs prennent tant de plaisir à le voir et le revoir depuis plus d’un quart de siècle.

Notes

– (1) Ce moment où le loup noir que Will vient de renverser avec sa voiture, étendu sur la route, se réveille brutalement pour le mordre, devrait être un classique absolu du « jump scare » !

– (2) Concernant Morricone et Mission to Mars, je me rappelle encore la perplexité que j’ai ressentie en entendant sa musique sur fond d’odyssée spatiale…

– (3) Voir Dream Lovers, où Spader partage la vedette avec la Madchen Amick de Twin Peaks, si l’on aime voir des très belles personnes se faire des papouilles toutes nues.

– Je ne manquerai pas de saluer la performance de l’excellent Richard Jenkins, dont chaque apparition est savoureuse dans ce rôle d’inspecteur de police totalement déphasé par la galerie de bourgeois chelous qui lui passent sous le nez, de la jeune héritière méfiante de la flicaille au sexagénaire aux vibrations étrangement animales, en passant par un James Spader anormalement velu.

– Ci-dessous, quelques images supplémentaires, pour le plaisir, et attentions, spoilers. Les deux premières images appartiennent à un même brillant plan qui sait exploiter les capacités d’un ascenseur.