Wind River

Attention, grand film, que bon nombre de cinéphiles mal renseignés n’ont pas manqué de prendre pour un énième thriller US. Faut pas. C’est vrai : Wind River n’a rien de terriblement original si l’on omet son cadre peu courant au cinéma, une réserve indienne (Frozen River, Cœur de Tonnerre… et rien d’autre ne me vient), et le sujet qui y est inévitablement associé, la condition désastreuse des « Native-Americans », réduits aujourd’hui à 0,8% de la société américaine. De prime abord, l’intrigue du film propose quelque chose d’assez classique : la mystérieuse mort en guise d’introduction, la fliquette bleue débarquant dans un univers dont elle ignore tout et les couacs que cela occasionne, le chasseur bourru et solitaire avec qui elle doit faire équipe tant bien que mal, les plaies du passé, la quête d’une vengeance mangée de préférence bien chaude… tout cela n’a rien de nouveau. Et ?

Attention, grand film, que bon nombre de cinéphiles mal renseignés n’ont pas manqué de prendre pour un énième thriller US. Faut pas. C’est vrai : Wind River n’a rien de terriblement original si l’on omet son cadre peu courant au cinéma, une réserve indienne (Frozen River, Cœur de Tonnerre… et rien d’autre ne me vient), et le sujet qui y est inévitablement associé, la condition désastreuse des « Native-Americans », réduits aujourd’hui à 0,8% de la société américaine. De prime abord, l’intrigue du film propose quelque chose d’assez classique : la mystérieuse mort en guise d’introduction, la fliquette bleue débarquant dans un univers dont elle ignore tout et les couacs que cela occasionne, le chasseur bourru et solitaire avec qui elle doit faire équipe tant bien que mal, les plaies du passé, la quête d’une vengeance mangée de préférence bien chaude… tout cela n’a rien de nouveau. Et ?

Petite anecdote personnelle : il y a quelques années, à la fin d’une projection du somptueux L’Année du Dragon de Michael Cimino, un triste sire a suggéré que le film ne valait en fait pas bien mieux qu’un épisode des Experts… sous prétexte que tous deux racontent une simple histoire de flic pourchassant des hors-la-loi. Besoin de développer sur l’inanité de ce raisonnement ? Bien sûr que non, parce que c’est trop con. Personne n’avait su quoi répondre, d’ailleurs. Mais c’est resté dans quelques mémoires. Tous les grands films n’ont pas à proposer des expériences inédites. Pas besoin d’inventer la roue : négocier brillamment les virages les plus serrés du parcours est un accomplissement suffisant. C’est souvent dans le pouvoir et la personnalité de la mise en scène que s’observe le vrai talent. Le genre de talent qui permet de tirer un grand film d’un whodunit partiellement stéréotypique, par exemple. Et l’on a bien dit : partiellement…

Carton plein au premier tir

En cette rentrée de septembre 2017, la critique attendait beaucoup de Wind River, première réalisation de Taylor Sheridan, acteur de seconde zone qui a fini par percer… en écrivant le scénario du monumental Sicario, de Denis Villeneuve, en 2015. De mon côté, l’attente était moins insoutenable car l’année suivante, son deuxième scénario, Comancheria, mis en scène par David McKenzie, avait été pour moi une grosse déception : trame hésitante, problèmes de rythme, personnages secondaires bâclés, message sur le capitalisme peu inspiré, Jeff Bridges en mode éco… peut-être Sheridan était-il un « one-hit wonder », un succès sans lendemain ? L’accueil critique dithyrambique m’était resté en tête : ce film-ci pouvait bénéficier des MEILLEURS échos critiques, j’attendrais toujours de voir.

Et la chose a été vue. Plusieurs fois en salle, même. Rien de plus naturel, votre honneur : les grands polars sont rares. Si l’on devait trouver des ancêtres à Wind River sans étudier les influences de son auteur, on le situerait à la croisée d’Insomnia, pour le décor enneigé qui devient vite un personnage à part entière, d’Impitoyable, pour la brutalité sèche d’un monde aux confins de la civilisation, et de ce que Taylor Sheridan a écrit de mieux jusqu’ici, comme l’héroïne de Sicario et les territoires ravagés par la mondialisation marchande de Comancheria (un film raté peut avoir quelques qualités). À boire et à manger, donc tant qu’on aime le grog et les steaks saignants, dans un film noir comme le charbon, noir dans le meilleur sens du terme, aussi amer qu’insondable, aussi fort dans ses portraits qu’intense dans son action, et d’une amère beauté dans ce qu’il dit de l’homme, à la fois enragé quand aux abois et plein de pitié. Un film noir a besoin d’un peu de lumière pour qu’on y voie quelque chose.

À vrai dire, on croirait presque que le cinéaste a carrément attendu sa première réalisation pour écrire son meilleur scénario. Un coup risqué, car rien ne garantissait qu’il allait assurer autant à la caméra que sur Office Word, d’autant plus que son scénario le plus connu, celui de Sicario, avait été mis en scène par Denis Villeneuve – vous parlez d’une figure castratrice. Quand le réalisateur d’un film n’en est pas le scénariste, il se doit, pour réussir sa tâche, de s’approprier l’histoire, et donc de la dénaturer un tant soit peu, en bien ou en mal. Inversement, si le réalisateur et le scénariste sont une seule et même personne, c’est comme lorsqu’un chanteur est également l’auteur et le compositeur de ses chansons : on peut attendre de lui quelque chose de plus complet, de plus cohérent… il faut juste que le scénariste sache réaliser, comme l’auteur-compositeur, chanter. Résultat des courses ? Si Sheridan n’atteint pas le niveau de maîtrise titanesque de Villeneuve (1) et abuse un peu trop des plans aériens, célébrons une première réalisation d’une maîtrise impressionnante. Pour concevoir un film d’une telle beauté formelle, l’homme a pu compter sur l’excellent chef opérateur Gary Roach, qui a fait ses preuves aux côtés de Clint Eastwood sur des films comme L’Échange, Gran Torino, ou encore Lettres d’Iwo Jima, et de… Denis Villeneuve, sur l’intimidant Prisoners. On ne réussit pas son premier long sans être bien entouré. Mais quand sonne l’heure des comptes, le responsable d’un film est, avant tout, son réalisateur.

Dès les premières minutes, alors que Sheridan nous plonge tête la première dans un blizzard nocturne au milieu des paysages enneigés de l’Utah, où le film a été tourné, plutôt que dans le Wyoming de l’histoire, on a l’intime conviction que la neige n’aura pas la même gueule dans ce film qu’ailleurs. Parti avec une équipe réduite à la rencontre de ce cadre aussi majestueux qu’inhospitalier, Sheridan et sa caméra ont su survivre aux éléments et capter toute leur beauté sauvage – les plus beaux décors de studio et les meilleurs VFX en rayon ne peuvent reproduire ça –, si bien que les quelques fonds verts qui parsèment le film, probablement pour des raisons d’intempéries, trancheront franchement avec le reste. Mais le film ne se reposera pas un seul instant là-dessus. On sent que tout ce qui a été filmé pour Wind River est au diapason de ce qui a été pensé, l’harmonie qui unit le fond à la forme parle immédiatement à l’inconscient, et la tragédie qu’on ne fait que découvrir saisit pourtant très vite aux tripes, sans que l’on ne comprenne de suite comment. La cohérence de l’auteur « total », évoquée plus haut, fait ici des miracles.

Fort de son assurance de créateur, Sheridan trousse quelques belles et longues scènes de dialogues en intérieurs, pour mieux nous secouer, quelques minutes après, avec des éruptions de violence fracassantes. Ce dernier point mérite qu’on insiste dessus : la violence, chez lui, n’est pas à prendre à la légère. C’est froid et sec, c’est brut et brutal. En témoignent deux grands moments au coeur d’un dernier acte sous haute tension. [Spoiler alert sur trois bonnes lignes !] D’abord, le flash-back pivot, qui se produit dans un des baraquements des agents de sécurité du complexe pétrolier, scène incroyablement éprouvante où le cinéaste laisse le temps a) à la nature humaine de se libérer dans toute sa terrifiante instabilité, b) à une horreur qui ne s’assume pas de s’installer, et c) à un refuge douillet de se transformer en huis-clos des enfers. Ensuite, la fusillade finale, dont la chorégraphie réaliste et le travail saisissant opéré par l’ingénieur son en font un classique du genre – vos tympans la sentiront passer. On regrettera juste que Sheridan ait recouru à la technique dite de la « caméra qui s’agite un peu trop sans raison » à certains moments, cet artifice balourd, à ne pas confondre avec l’effet de caméra embarquée qui peut contribuer au réalisme, n’est pas à la hauteur du reste, mais c’est la seule ombre au tableau. Sheridan ne prend pas de gants, ce qui cadre avec sa persona, taciturne et mal rasée, et Wind River n’est pas un film du samedi soir. Ce n’est pas du cinéma fun. C’est du cinéma rude. Aussi rude que l’hiver de la blague avec le vieil Indien. Comprend qui pourra.

Pas besoin de manichéisme pour parler d’injustice

En parlant d’Indiens. Il faut dire qu’on ne s’embarrasse pas de papouilles, dans la réserve authentique de Wind River, avec sa durée de vie moyenne de quarante-neuf ans et son taux de chômage de 80% et des brouettes. On peut y voir le parfait point de départ d’un film militant. Avec son émouvant portrait d’un résidu de peuple oublié de l’histoire, avachi dans une résignation que lui ont gentiment aménagé les glorieux États-Unis d’Amérique, Sheridan avait de quoi marquer le public. Dans Wind River, les « Native-Americans » ne sont pas des clichés ambulants là pour faire exotique et amuser la galerie. Mais si son propos politique, osons le mot, apparait très tôt dans le film, via des monologues inspirés, notamment, et se fait brutalement explicite à la fin avec un panneau de conclusion qui glace le sang, il évite, justement, la lourdeur d’un certain militantisme.

D’abord, Wind River n’est pas pontifiant. Le cinéma de Sheridan ne cède jamais au manichéisme ni au pathos, et ne définit pas d’un coup de craie (ici, plutôt de fusain) la frontière entre « gentils » et « méchants » ; il suffit de voir le personnage-joker d’Alejandro dans Sicario, figure quasi-mythologique tiraillée entre la persistance de son vieux sens moral et l’appel destructeur du Tanathos, ou encore les deux braqueurs de Comancheria, dont le film adopterait presque la cause sociale. Aucune caricature, ici, dans un sens comme dans l’autre, qui aiderait le spectateur à savoir quoi penser, en donnant par exemple aux Blancs le rôle des affreux occupants racistes congénitaux, et aux Amérindiens celui de bébés phoques faits hommes. Qu’a-t-on alors, à la place ? Juste des faits, dont pas mal de méfaits. Des gens qui font plus ou moins de leur mieux, à leur insignifiant niveau, car ainsi sommes-nous, dans une situation pourrie qui ne devrait pas être. Ni les locaux, ni les outsiders n’ont envie d’être à Wind River, bien qu’un certain attachement naturel à ses terres ait fini par naître du froid. La frustration des uns contamine les autres, elle se passe de père en fils et de mère en fille, et la roue continue de tourner. Le personnage de Cory Lambert, le traqueur interprété par Jeremy Renner, incarne parfaitement cette ambivalence, à la fois Blanc, et donc partie intégrante du problème pour les activistes les plus radicaux de la cause amérindienne, et beau-fils aimé par ses beaux-parents amérindiens, qui le traitent comme l’un des leurs, formant un tout qu’il ne sait lui-même pas définir. Que sait-il faire ? Pister les prédateurs. Tirer pour tuer. Survivre dans ces éléments. Rien qui ne lui permet d’aider à AMÉLIORER la situation. Il fait ce qu’il peut. C’est clair, et digne, et DONC poignant. Au passage, le film se permet une belle réplique en inadéquation avec l’esprit woke de notre époque : « suffering’s hard on young men, they don’t have our practice ».

Taylor Sheridan a dit, lors d’une interview, que « les problèmes sociaux que rencontrent les Amérindiens sont les mêmes de part et d’autres du pays – violences domestiques, pauvreté, dépendance à la drogue, alcoolisme –, à la seule différence que dans la réserve, personne ne regarde, ni n’écoute » (il fait dire au médecin légiste de son film « we should have the DNA results in… six weeks »). Cette fois-ci, on est obligé de regarder et d’écouter. Le panneau de conclusion a été mentionné plus haut : l’air de rien, il révèle au spectateur déjà essoré par le climax une information qui, énoncée au début du film, aurait rendu ce dernier encore plus déprimant qu’il ne l’est. La coïncidence qui a fait mourir de la même mort les deux filles de deux vieux amis n’est pas difficile à avaler : la réalité en est là, d’une banalité douloureuse, et faiblement éclairée.

Une étude de caractères

Wind River est donc un film cash, comme on dit, visuellement chiadé, mais sans fioritures, comme ses dialogues ne roulent pas des mécaniques, comme sa narration ne s’égare pas circonvolutions d’auteur-mariole, sa seule entorse à la linéarité étant le flashback-pivot susmentionné, TRÈS ingénieusement placé en ce qu’une fois passé, il a changé toute notre appréciation de l’action en train de se dérouler. Ce classicisme d’ensemble peut être un moteur plutôt qu’un frein, lorsqu’au lieu de distraire son public avec une originalité sans substance, le conteur préfère concentrer toute son attention sur ce qui compte en premier lieu dans un drame : ses personnages. Qu’on ne se méprenne pas, en tant que polar, Wind River est en acier trempé. À infusion lente, assurément, et parfois un peu « trop écrit », dans le sens où l’on perçoit à quelques reprises le scénariste derrière le film (ça arrive souvent dans les séries, lorsqu’un personnage se lance dans un monologue interminable tel que cela n’arriverait jamais dans la réalité), mais ce sont là de bien maigres griefs face à une mécanique si bien huilée et animée d’un tel cœur. Quand bien même l’édifice tanguerait un peu de ce côté, il ne s’effondrerait pas car il est autant, sinon davantage, une étude de personnages qu’une enquête policière.

Peu importe la gueule qu’ont vos scènes d’action tous azimuts, vos décors naturels monumentaux, ou encore vos effets spéciaux à la pointe de la pointe : si vous n’avez pas de personnages et d’enjeux pour porter ladite action, le spectateur finira le nez dans son smartphone. Or, les personnages, Sheridan sait y faire. On ne retrouve même pas dans son Wind River le problème de personnages secondaires qu’avait Comancheria : tous brillent, ici, que ce soit le père endeuillé (Gil Birmingham, remarquable d’émotion plus ou moins contenue, comme dans ce magnifique moment où il craque face à Cory, avec qui il partage après tout une destinée commune), le shérif placide qui en a vu d’autres (Graham Greene, institution à lui tout seul, avec qui le personnage de Jane passe presque autant de temps qu’avec Cory), ou encore Natalie et son petit ami Matt (magnifique Kelsey Asbille, et Jon Bernthal égal à lui-même), dont la belle scène intime est dure à regarder quand on sait ce qui va suivre. Tous habitent ce lieu désolé avec la même volonté de résister, malgré tout, et nous inspirent une empathie naturelle. Et au centre de cet univers, il y a Cory Lambert. Si, par le passé, Jeremy Renner avait déjà démontré son talent avec des films comme The Hurt Locker, The Town et The Immigrant, Cory est, à ce jour, LE rôle de sa carrière. Sheridan l’a gratifié de quelques lignes de dialogues superbes, dont un monologue d’une force inouïe sur la terrifiante facilité avec laquelle le monde peut emporter la vie d’un proche (« You know, you may have kids, one day… you can not blink. Not once, not ever »). Cory est un personnage magnifique parce qu’il est une figure à la fois abimée ET positive, hanté par la pire tragédie et pourtant déterminé à continuer de servir la communauté, contrairement au personnage d’Alejandro dans Sicario. C’est le protecteur parfait, dont la bonté s’exprime à tout moment, à commencer par ses scènes incroyablement touchantes avec Martin, le père de la victime. Habité par son personnage, l’acteur lui prête sa gueule et sa présence de gars qui en a vu d’autres, communiquant ce qu’il faut de cette digne résignation qui fait sa force dans un grand film sur le deuil.

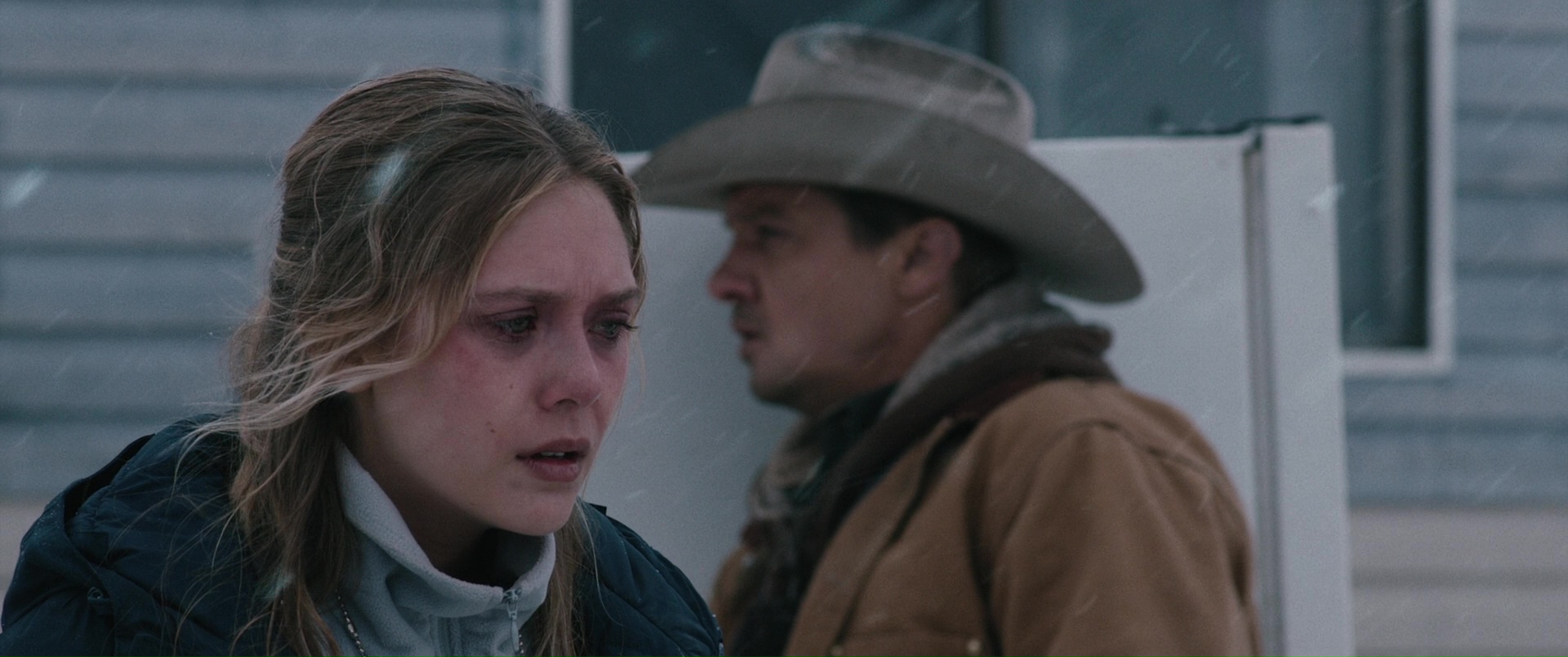

Si quelque chose pouvait susciter une certaine appréhension, c’était son personnage féminin. Elizabeth Olsen avait quant à elle démontré son potentiel dans quelques films d’auteur, à commencer par son premier rôle au cinéma, Martha Marcy May Marlene, et Old Boy, dont elle était le seul point positif… mais ce n’était en rien une garantie, tant son personnage de bleue laissait craindre un cliché en inadéquation avec le reste. Un couac qui aurait permis aux détracteurs du film de dire, avec la plus mauvaise foi : « vous voyez ? C’EST un polar comme on en voit mille ». Il n’en est heureusement rien. Parce que Jane Banner est archétypal mais jamais caricatural, Sheridan ayant bien pris soin d’éviter les deux écueils courant dans l’écriture de ce type de personnage : a) le cliché macho-compatible de la blonde-boulet servant au final de vulgaire « damsel in distress » pour faire ressortir toute la force virile du héros mâle alpha, ou b) le fantasme féministe à la mode de la guerrière dotée de la force physique d’un béret vert alors qu’elle fait 45 kilos les bras levés – désolé, les filles, on la voit même en string ! [Spoiler alert d’une ligne !] Cory la sauvera certes à coups de fusil de sniper de calibre huit tonnes, mais cela se fera de façon organique et logique : ce n’est pas tant sa condition de femme qui place Jane en danger de mort que sa qualité de bleue inexpérimentée. Ça aurait tout aussi bien pu être UN bleu (2). Il mérite par ailleurs d’être noté qu’aucun sous-texte romantique ne parasitera la belle relation entre les deux personnages. Olsen est impeccable, rappelant par moments la Jodie Foster du Silence des agneaux, et campant une touchante observatrice de ces tragédies qui lui étaient jusqu’ici si étrangères. On aurait aimé que son personnage soit AUTANT mis en avant que celui de Cory, car en réalité, Wind River a deux protagonistes mais un seul « héros », celui sur lequel repose l’essentiel de sa dramaturgie, mais il serait d’une ingratitude intolérable que de dénigrer pour cette raison ce duo épatant (3), complémentaire, et d’une belle sobriété (on a le minimum du minimum syndical de traits d’humour typiques du buddy-movie), fait d’un personnage magnifique et d’une performance oscarisable, et dont la somme symbolise toute la fragilité du rapport qu’entretient l’Amérique blanche à ce vestige d’un passé maculé de sang.

Rien n’accompagne mieux la pudeur de ces portraits d’hommes et de femmes que la bande originale du film, signée Nick Cave et Warren Ellis. Quiconque a vu le mémorable The Proposition, de John Hillcoat, aura reconnu leur style dès les premiers murmures magnétiques du chanteur, qui figurent à la fois la façon dont est tue la tragédie de ce lieu et la voix de la victime agonisante, mais aussi, fun fact, murmure les lignes éminemment positives d’un poème sur lequel nous reviendrons. Loin des cuivres monumentaux de Sicario, les deux musiciens ont fait le choix d’une tranquillité trompeuse parfaitement adaptée au sujet. La lenteur de l’écoulement du temps, dans ce monde où l’on vit à moitié, n’est qu’un espace de préparation pour les drames à venir, dont les effets ne feront pas davantage de bruit que les précédents – ok, à l’exception des deux fusillades. De cette fatalité résulte une profonde mélancolie, et leur musique exprime cette dernière avec une belle sobriété, qui gênera peut-être quelques-uns par son caractère anti-spectaculaire…

Œil pour oeil !

Taylor Sheridan aime les westerns. Il a tourné son film avec un stetson sur la tête et une moustache sur la figure. Son film est qualifiable de néo-western comme l’est Sicario, le premier de sa trilogie de la frontière, et le deuxième, Comancheria, avec son shérif taciturne, ses hors-la-loi en cavale et ses petites villes où rien ne se passe, sinon à la terrasse des saloons modernisés l’avant-veille. Dans Sicario, dont l’action se déroule au Mexique, une des dernières « frontières » de l’histoire des USA avec l’Ouest, le cartel a presque autant de pouvoir que l’armée, interdisant de fait à l’État la politesse d’usage dont il doit faire preuve dans nos démocraties proprettes, et l’obligeant plutôt à tirer pour tuer, à l’ancienne. Wind River, avec son héros de peu de mots, insiste même un peu trop sur l’état quasi-sauvage de la réserve, lieu de perdition négligé, lui, par le même État. L’Échange, de Clint Eastwood, a été cité plus haut : c’est un autre bon exemple de société (le Los Angeles des années 20) où, contrairement aux apparences, tout n’est pas encore sous contrôle. Dans ce genre d’histoires, les personnages doivent davantage penser « viril » que cajoleur associatif. Et ça, eh bien, ça va comme un gant à Sheridan, car dans sa dernière foulée, la plus intense, Wind River endosse l’habit du plus implacable justicier, tendance Charles Bronson. Car il devient un pur film de vengeance, où la bonne vieille loi du Talion a valeur de réquisitoire, sans autre avocat de la défense qu’une sensibilité morale de gauche que même les gens de gauche auront tendance à mettre de côté le temps de la projection.

D’aucuns suggéreront que tout n’est pas d’une GRANDE subtilité. Sheridan insiste beaucoup sur le caractère impitoyable de la nature (le médecin légiste mentionné plus haut répète que c’est le froid, donc la nature, qui a tué la victime). Avec la scène d’introduction de Cory, où ce dernier descend un loup qui s’apprêtaient à dévorer des brebis innocentes, on n’est pas vraiment dans l’imagerie biblique la plus nuancée (un personnage dira plus tard : « Wolves don’t kill unlucky deer. The kill weak ones »). Mais d’abord, quoi de plus adapté à un personnage pareil ? Oui, Wind River se complaît un peu dans son propos sur l’inévitabilité de la violence physique et dans son sens du tragique, mais son décor et son sujet le méritent. Ensuite, la façon dont Cory rend justice [spoiler alert jusqu’à la fin du paragraphe !] est tout, sauf grossière. Au moment où il met la main sur la limace putride qui a violé Natalie (excellent James Jordan, haïssable ce qu’il faut), on pense qu’il va lui régler son compte d’une balle dans la tête. Ce qu’il ne fait pas. À la place, il lui donne la chance que lui et ses défunts camarades ont, d’une certaine façon, donnée à Natalie : rejoindre la civilisation en courant, pieds nus, sans combinaison, à travers l’immensité enneigée… en soulignant le fait que la gamine a tenu, elle, sur plus de neuf kilomètres. L’antédiluvienne loi du Talion est certes pratiquée, mais dans un esprit infiniment positif qui rappelle la force de la victime, au coeur pur, et démontre la faiblesse pathétique du coupable, au coeur noir. La scène d’introduction, où Natalie court vers sa mort, s’accompagne de la lecture en voix-off d’un poème poignant écrit par la fille du personnage de Cory. Par son optimisme, il tranche non seulement avec le tragique du moment qu’il accompagne, mais aussi avec le propos du film sur le caractère impitoyable de la nature. La complexité de cette coexistence traversera discrètement le film – encore une fois, il faut de la lumière pour distinguer les ténèbres –, jusqu’à ce que ladite lumière l’emporte définitivement sur les ténèbres lors de ce final où Cory célèbre la force de caractère et l’optimisme inébranlable des deux jeunes disparues du film, qui, disparues dans ce monde glacé, ont été sauvées par cette lumière, et nous attendent, quelque part.

Wind River est donc un film dénué de la noirceur artificiellement exacerbée qu’on pouvait craindre, et qui fait preuve d’une subtilité inattendue, mais il n’en demeure pas moins un spectacle brutal. [Spoiler d’une phrase alert !] Cory et Jane ont beau avoir résolu l’enquête et réglé leurs comptes aux méchants, les racines du mal sont toujours bien là, et ne sont pas près de disparaître. D’autres jeunes Native-Americans disparaîtront à leur tour dans le blizzard mangeur d’hommes, entraînant avec elles, dans les cieux abyssaux, d’autres rêves d’ailleurs à jamais tus, loin des vieux déterminismes et des coriaces blessures du passé… loin de la réserve de Wind River. La mélancolie va de pair avec un certain fatalisme qui sied parfaitement au décor et à l’histoire, que ce soit celle du film, ou celle du pays. Certains critiques élogieux ont carrément signalé qu’ils ne regarderaient pas Wind River une deuxième fois. Trop inconfortable, voire « glaçant ». Il est déconseillé de suivre leur exemple. Ce troisième scénario et premier film de Taylor Sheridan, désormais autant à suivre comme metteur en scène qu’auteur, constitue à mes yeux le meilleur de l’année 2017 cinématographique aux côtés de films comme A Ghost Story, The Square, et Logan (autre film, euh, viril). Réserver de tels honneurs à un film trop désagréable pour être revu est impossible (quoique certains ne manqueront pas de rappeler l’existence du Tombeau des lucioles…). Non. Wind River est, au contraire, à voir une première fois pour le puissant plaisir de cinéphile qu’il procure, une deuxième fois pour apprécier ce qu’il a à dire dans le détail et son utilisation du poème de Natalie, et une troisième parce que jamais deux sans trois. Et dire que Taylor Sheridan était le shérif à la mâchoire proéminente de Sons of Anarchy…

Notes

(1) Voir la scène de la traversée de Juarez, et se prendre dans la tronche une leçon de cinéma.

(2) Certains critiques mal lunés ont trouvé de la misogynie dans le personnage de Jane sous prétexte qu’elle est un peu larguée sur ce territoire sauvage et a besoin d’un homme fort pour la guider. C’est quoi, le plan, donc ? Ne PLUS écrire de personnage masculin ayant l’ascendant sur un personnage féminin ? Ou bien inverser les rôles, peut-être, au nom de la justice sociale (rires du public) ? Le wokisme s’attaque décidément à tout ce qu’il y a de bon en ce monde.

(3) Vous apprécierez certainement que l’auteur de cette critique n’a nulle part souligné que Jeremy Renner et Elizabeth Olsen font partie des Avengers dans les rôles respectifs de Hawkeye et Scarlet Witch. On est pas des fanboys, ici. Enfin, si, un peu, mais on se contrôle.

– Mise à jour 2022 : j’ai toujours beaucoup de respect pour Taylor Sheridan, sa série 1883 est brillante, mais son deuxième long-métrage, Ceux qui veulent ma mort, avec Angelina Jolie, est un des pires films US de 2021. Voilà, fallait le dire.