The Square

Bien des cinéphiles réfractaires aux dérives poseuses du cinéma indé ont évité The Square malgré sa palme d’or – pour ce que ça vaut. L’auteur de ces lignes a bien failli en être, pas vraiment convaincu par la bande-annonce, qui ne donnait pas une image claire des motivations du film de Ruben Östlund, d’autant plus qu’il n’avait pas vu d’autre film du réalisateur. Grand bien lui a fait de tenter malgré tout l’expérience… bien motivé, il faut dire, par les échos de charge contre l’art contemporain, qu’il hait avec ardeur. « Un peu trop démonstratif par moments et un chouïa longuet » : voilà TOUT ce que l’on reprochera à The Square, entreprise de démolition du formatage intellectuel néo-bourgeois aussi hilarante que surprenante tant elle est, par moment, politiquement incorrecte – voir ne serait-ce que la scène du fast-food avec la Roumaine patibulaire, ou celle du gars atteint de la Tourette à qui personne n’ose demander de sortir parce que ce serait « mal ». C’est bien simple, si les dix premières minutes vous convainquent, le reste devrait vous combler, malgré les quelques ratés évoqués plus haut et l’intrigue un poil brinquebalante du petit immigré, seul élément du scénario à ne pas inspirer un sentiment de maîtrise totale. Avant même d’être un film à propos dont l’histoire peut se résumer à la figure, assez classique, du bourgeois propret (impeccable Claes Bang) dont le petit univers parfaitement agencé se retrouve bouleversé par un incident en apparence mineur, The Square est un bijou d’humour. Une pure comédie. Mais grinçante, hein. Le genre qui met mal à l’aise, sans constituer pour autant une expérience désagréable. Quatre des cinq apparitions d’Elizabeth Moss, absolument géniale dans le rôle d’une journaliste tellement expatriée qu’elle semble avoir quitté la planète Terre, en sont d’excellents exemples, de la scène hilarante du préservatif à celle du prénom. La moquerie cinglante s’étendant sur quasiment tout le film (« quasiment » car la toute fin est plutôt sinistre…), il n’est pas impossible de le trouver divertissant sans pour autant TOUT comprendre de son propos, ni même partager TOUTES ses vues. La grande variété du film fait sa force, il satisfera une grande variété de spectateurs, des amateurs de ciné indé, car ça reste quand même archi-indé d’apparence, à ses détracteurs coutumiers.

Bien des cinéphiles réfractaires aux dérives poseuses du cinéma indé ont évité The Square malgré sa palme d’or – pour ce que ça vaut. L’auteur de ces lignes a bien failli en être, pas vraiment convaincu par la bande-annonce, qui ne donnait pas une image claire des motivations du film de Ruben Östlund, d’autant plus qu’il n’avait pas vu d’autre film du réalisateur. Grand bien lui a fait de tenter malgré tout l’expérience… bien motivé, il faut dire, par les échos de charge contre l’art contemporain, qu’il hait avec ardeur. « Un peu trop démonstratif par moments et un chouïa longuet » : voilà TOUT ce que l’on reprochera à The Square, entreprise de démolition du formatage intellectuel néo-bourgeois aussi hilarante que surprenante tant elle est, par moment, politiquement incorrecte – voir ne serait-ce que la scène du fast-food avec la Roumaine patibulaire, ou celle du gars atteint de la Tourette à qui personne n’ose demander de sortir parce que ce serait « mal ». C’est bien simple, si les dix premières minutes vous convainquent, le reste devrait vous combler, malgré les quelques ratés évoqués plus haut et l’intrigue un poil brinquebalante du petit immigré, seul élément du scénario à ne pas inspirer un sentiment de maîtrise totale. Avant même d’être un film à propos dont l’histoire peut se résumer à la figure, assez classique, du bourgeois propret (impeccable Claes Bang) dont le petit univers parfaitement agencé se retrouve bouleversé par un incident en apparence mineur, The Square est un bijou d’humour. Une pure comédie. Mais grinçante, hein. Le genre qui met mal à l’aise, sans constituer pour autant une expérience désagréable. Quatre des cinq apparitions d’Elizabeth Moss, absolument géniale dans le rôle d’une journaliste tellement expatriée qu’elle semble avoir quitté la planète Terre, en sont d’excellents exemples, de la scène hilarante du préservatif à celle du prénom. La moquerie cinglante s’étendant sur quasiment tout le film (« quasiment » car la toute fin est plutôt sinistre…), il n’est pas impossible de le trouver divertissant sans pour autant TOUT comprendre de son propos, ni même partager TOUTES ses vues. La grande variété du film fait sa force, il satisfera une grande variété de spectateurs, des amateurs de ciné indé, car ça reste quand même archi-indé d’apparence, à ses détracteurs coutumiers.

Certains prétendent que le maniérisme de The Square, objet indéniablement esthétisant, ultra-léché, et très peu académique dans sa forme, en fait exactement ce qu’Östlund est censé critiquer. À tort, autant dire. Première raison : c’est une pique qui ressort assez souvent quand un film va un peu trop loin, dans la violence par exemple, qui consiste à l’accuser de sombrer dans les excès qu’il dénonce pour peu qu’il se montre lui-même un peu trop violent… et c’est souvent un raisonnement simpliste, motivé par le seul ressenti des critiques. Un film se veut avant tout un bel objet. Sympathy for Mr Vengeance, de Park Chan-wook, n’est pas un film nihiliste : s’il l’était vraiment, il n’existerait tout bonnement pas. The Square n’est peut-être pas aux antipodes absolus de l’approche de l’art qu’il dénonce, quoiqu’il est difficile de définir l’équivalent cinématographique des tas de gravier du musée du film sur lesquels on reviendra, l’important est qu’il porte un message à son sujet, et que ce message passe. Seconde raison, on peut, au contraire, arguer que le message passe JUSTEMENT grâce à cette mise en scène : l’effet que cela produit est de maintenir le spectateur alerte, aux frontières de la paranoïa, face à un spectacle dont il se demande à chaque scène si c’est un happening, et, à chaque plan, si c’est une proposition d’« art » trompeuse. Mais cela n’est-il pas automatiquement de l’art, à partir du moment où c’est filmé ? The Square est intellectuellement stimulant du début à la fin, ce qui arrive plutôt rarement dans les salles obscures, ces temps-ci.

Une charge méritée contre l’art contemporain (si, si)

Certains désespérés refusent de voir dans le film une descente en règle de l’art contemporain. C’est pourtant clair DÈS les dix premières minutes, de l’intitulé ubuesque que reprend la journaliste jouée par Moss dans la scène de l’interview (et que le protagoniste n’est évidemment pas foutu d’expliquer, le pire étant que l’art contemporain tient précisément de plus en plus aux motivations plus ou moins bidon du créateur, ce qui dénote déjà sa grande faiblesse) au plan déprimant de la statue (d’art classique, elle) très symboliquement décapitée par un grutier incompétent pour être remplacée par ce MONUMENT masturbatoire qu’est le « square ». Son énoncé rappelle le meilleur de la novlangue bien-pensante actuelle, de cette bien-pensance également étrillée par le réalisateur, avant tout le produit d’une bourgeoisie bon teint déconnectée du réel : qu’est-il au fond, sinon un de ces « safe spaces » qui obnubilent les campus universitaires gangrenés par la religion du Progrès ? On prétend que c’est le formatage bourgeois de l’art contemporain qui est avant tout visé, mais cette approche de l’art, à rebours de ce qu’était l’art classique, c’est-à-dire basée sur le procédé plutôt que la composition d’ensemble et faisant primer la sensibilité individuelle sur tout le reste, est parfaitement… contemporaine (ou « modern », comme disent les Anglais). Par ailleurs, la bourgeoisie ciblée n’est pas celle européenne du XIXème siècle, qui se sera efforcée de reprendre le flambeau de « gardienne des arts » tenu auparavant par l’aristocratie, mais la grande bourgeoisie en perdition du XXIème, hyperclasse cosmocrate entretenant naturellement les pires excentricités de l’art contemporain. D’autres arguent insiste sur le côté SATIRIQUE de The Square, mais cette nature ne disculpe en rien son objet, comme le côté satirique d’un film sur la politique n’induira pas forcément un grossissement x1000 de l’absurdité de cet univers. Si une satire est méritée, c’est qu’il y a un os.

Le jargon théorique est, certes, visé en premier lieu dans la scène de l’interview, mais il va de pair avec le reste : cette dégénérescence était courue d’avance dès les débuts historiques du mouvement. Le coup du nettoyeur foutant en l’air une des installations du musée parce qu’il l’avait pris pour un amas de détritus n’a pas pour objet l’incompétence du malheureux employé : c’est un renvoi à de nombreuses expériences critiques réelles, comme celle, fameuse, de la pose de lunettes qu’un visiteur a placé entre deux œuvres exposées pour voir la réaction du public… pour un résultat tristement saisissant. Le protagoniste (impeccable Claes Bang) suggère à la blonde qu’ils pourraient refaire eux-mêmes les espèces de pâtés grotesques de l’installation (rappelant, eux, les colonnes de Buren…), confirmant que la démarche compte davantage que l’œuvre finie, ce qui n’est rien de moins que la porte ouverte à toutes les merdes des musées d’art contemporain.

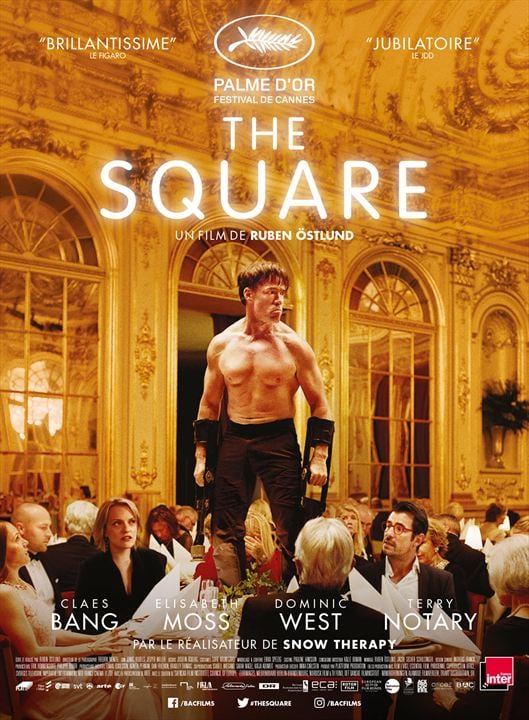

La brillante scène de la performance de l’homme-singe, quant à elle, peut-être avant tout interprétée comme un questionnement général sur les limites de l’art – comme celles de la liberté d’expression sont remises en question un peu plus tard –, avec ces invités propres sur eux se demandant à partir de QUAND la bienséance les autorise à refuser les brimades du performeur parce queeee faut pas déconner non plus (intéressante réaction de Julian, interprété par le trop rare Dominic West). Mais justement, il n’y a QUE notre société qui est capable de voir de l’ART dans cette performance. On entend souvent la phrase « si ça me parle, c’est que c’est réussi ». Oui, ça peut être réussi… mais ça n’en fait pas automatiquement de l’art. Il n’est pas question d’affirmer que la performance de l’homme-singe n’en est pas, non, c’est presque une danse, d’ailleurs… c’est juste de fixer une limite, dans un monde où la notion de limite est assimilée à la pensée réactionnaire. Ici, une limite qui permettrait de mettre au grand jour l’imposture que sont toutes les perles des musées d’art contemporain. Le performeur est néanmoins associé à l’exposition centrale, que le protagoniste fait carrément subir à ses gamines médusées – on avait pourtant dit pas les enfants, putain !

Que les détracteurs de The Square le traitent de film poseur. Rien à carrer. Si un film dit poseur est construit sur un édifice solide, s’il a une substance, en gros, si son posage ne repose pas sur du vent, on est disposé à lui pardonner ce petit plaisir narcissique… et c’est le cas ici. Surtout quand il est aussi plaisant à l’œil que celui-ci, voir le plan séquence archi-maîtrisé de la désormais fameuse scène de l’homme-singe, ou encore le contre-champ vertigineux dans la cage d’escaliers qui conduit à une conclusion des plus inquiétantes… deux moments très « arty », quand on y pense.

Note

– Mise à jour juin 2024 : dommage que Ruben Östlund ait foutu en l’air 99,99999% du capital sympathie qu’il avait tiré de The Square avec son film suivant, le nullissime (et surcoté) Sans Filtre, qui n’a ABSOLUMENT PAS su reproduire avec le capitalisme ce que The Square avait accompli avec l’art contemporain… il y a des sujets qu’on maîtrise davantage que d’autres, et des moments où son melon est plus volumineux qu’à d’autres.