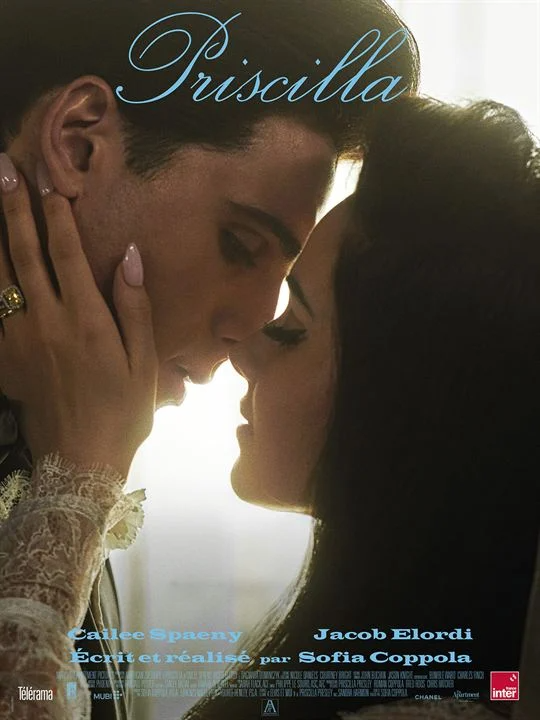

Priscilla

Mauvaise nouvelle, les gars : 2024 ne sera PAS l’année du retour en grâce pour la fille Coppola (1), dont on continue d’attendre qu’elle retrouve la magie soft-rock et power-pop de ses deux merveilleux premiers films, The Virgin Suicides et Lost in Translation. Non, la cinéaste ne s’est pas magiquement transformée en manche à la caméra ; Lost in Translation, avec son scénario de l’épaisseur d’un ticket de métro, nous avait montré tout son don à capter des atmosphères et traduire en images des émotions, et vingt ans plus tard (sic !), rien ne permet d’affirmer qu’elle a perdu ce don. Mais… qu’a-t-elle eu à dire d’intéressant, en vingt ans, déjà ? Cette question revient régulièrement, que ce soit quand elle fréquente la cour de Versailles, avec son rasoir Marie-Antoinette, traite des rapports père-fille, avec ses mignons mais oubliables Somewhere et On The Rocks, aborde le sujet du féminisme en pleine époque #MeToo avec l’énième remake superflu qu’est Les Proies, ou même celui de la superficialité, car si The Bling Ring m’a donné, à l’époque de sa sortie, l’impression d’être son premier VRAI bon film depuis LiT – logique, venant d’une cinéaste accusée de superficialité, non ? –, il m’est un peu beaucoup sorti de la tête, depuis. Et Priscilla semble bien partie pour suivre cette trajectoire.

Mauvaise nouvelle, les gars : 2024 ne sera PAS l’année du retour en grâce pour la fille Coppola (1), dont on continue d’attendre qu’elle retrouve la magie soft-rock et power-pop de ses deux merveilleux premiers films, The Virgin Suicides et Lost in Translation. Non, la cinéaste ne s’est pas magiquement transformée en manche à la caméra ; Lost in Translation, avec son scénario de l’épaisseur d’un ticket de métro, nous avait montré tout son don à capter des atmosphères et traduire en images des émotions, et vingt ans plus tard (sic !), rien ne permet d’affirmer qu’elle a perdu ce don. Mais… qu’a-t-elle eu à dire d’intéressant, en vingt ans, déjà ? Cette question revient régulièrement, que ce soit quand elle fréquente la cour de Versailles, avec son rasoir Marie-Antoinette, traite des rapports père-fille, avec ses mignons mais oubliables Somewhere et On The Rocks, aborde le sujet du féminisme en pleine époque #MeToo avec l’énième remake superflu qu’est Les Proies, ou même celui de la superficialité, car si The Bling Ring m’a donné, à l’époque de sa sortie, l’impression d’être son premier VRAI bon film depuis LiT – logique, venant d’une cinéaste accusée de superficialité, non ? –, il m’est un peu beaucoup sorti de la tête, depuis. Et Priscilla semble bien partie pour suivre cette trajectoire.

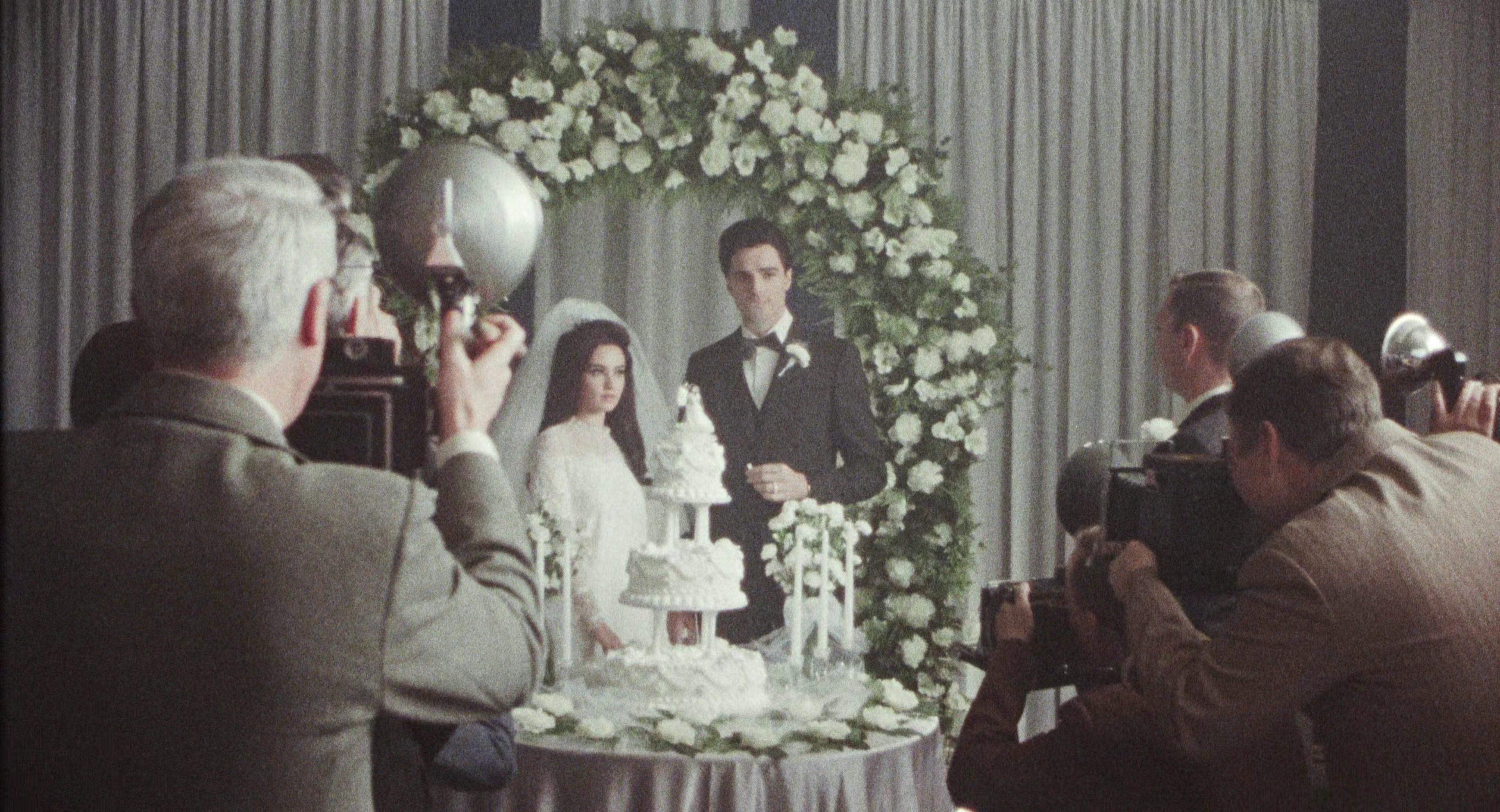

Parce que… que nous raconte-t-il d’intéressant, en deux heures, déjà ? Voyons son pitch : « quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main ». Ok, l’émancipation de son héroïne, donc. Un propos qui se défend parfaitement, qui est parfaitement dans l’air du temps, et qui n’en manque pas, d’air… mais qu’en fait-elle ? C’est long, deux heures.

Eh bien, on voit Elvis (impeccable Jacob Elordi canalisant l’énergie légendaire du King dans toute son ambivalence), on voit Graceland brillant de milles feux, on baigne dans l’électrique intimité de leur couple, on fait la très vague connaissance de leurs amis, de leur enfant, et l’on découvre très vaguement le monde qui gravitait autour d’eux, et tout cela est traité avec une absence de point de vue un peu sidérante, même pour du Sofia Coppola, au risque d’être impoli. Comme prévu par ses détracteurs de la première heure. Il n’est pas question de nier l’individualité de cette femme talentueuse. Les scènes de son film ont été agencées en vertu d’une personnalité qui est la sienne, qui existe, mais… qu’on ne ressent vraiment qu’à travers son penchant pour le sarcasme inoffensif, pratiqué par politesse tordue, timidité, ou dédain complet, selon les cas. Entre deux sarcasmes inoffensifs, qu’a-t-on à se mettre sous la dent ? Beaucoup de vague. La réalisatrice se contente d’esquisser ses portraits, de survoler ses sujets, comme l’expérience d’être la compagne d’un homme désiré par toutes. La violence d’Elvis ? Un scénette sans grande profondeur et aux conséquences évidentes, connues, mais… elles aussi, survolées. La question du regard masculin sur la femme ? Oups, trop tard, les deux heures ont déjà passé.

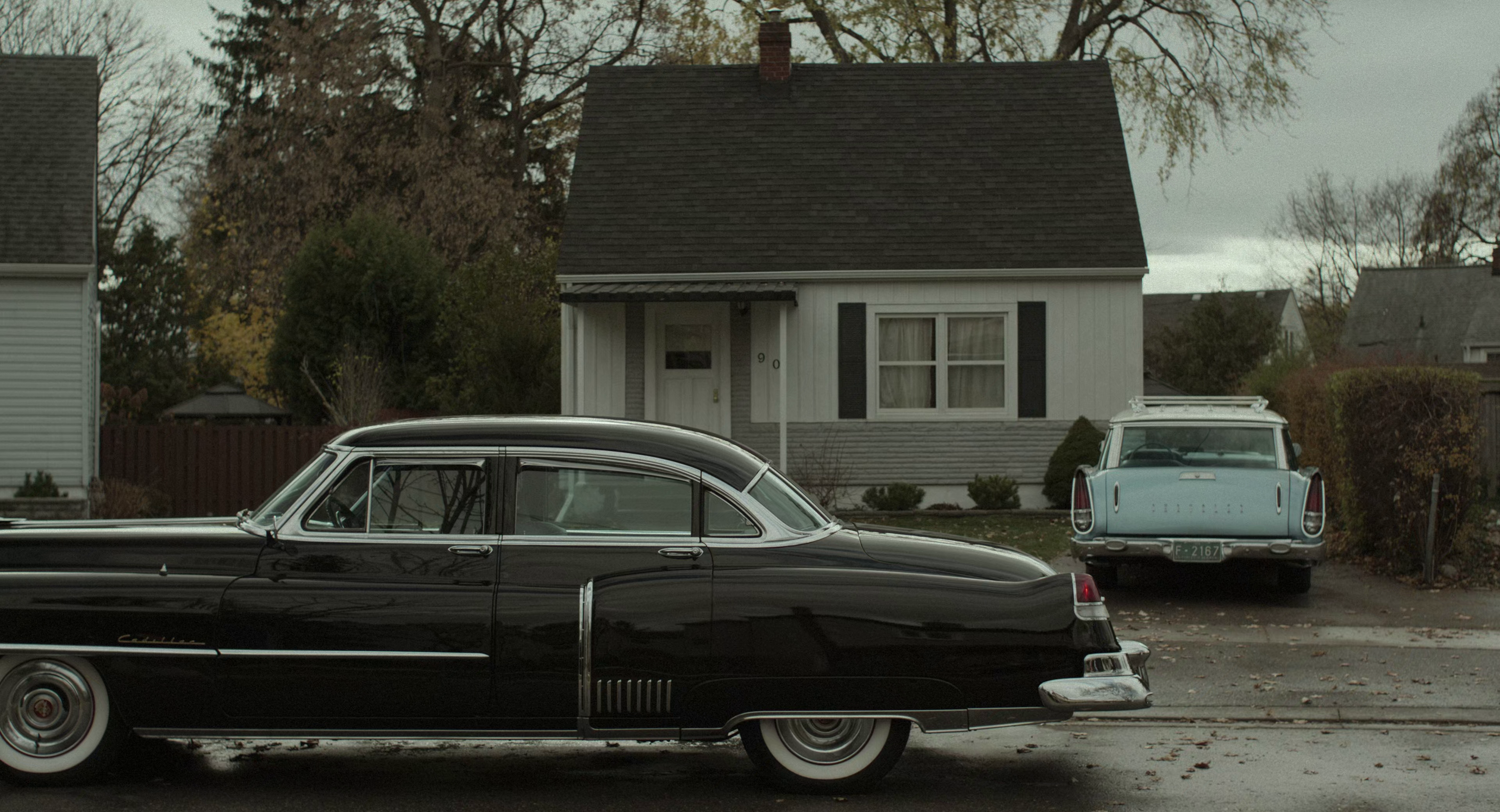

Même la conscience aigue des limites de son cinéma n’empêchera donc pas l’étonnement face à cette constante sensation de distance, que Sofia Coppola semble entretenir consciemment. Dans un effort de détachement quasi-clinique, l’aristocrate cosmopolite regarde ses personnages-icônes flotter à travers sa petite lucarne encadrée de porcelaine. Ce qu’elle voit, ce qu’elle nous montre, n’est pas désagréable. C’est même exquis, à certains égards. En termes de photographie, de composition des plans, de colorimétrie, c’est une réussite éclatante, le duo que Coppola forme avec son chef opérateur Philippe Le Sourd fonctionne ENFIN, après deux collaborations moins convaincantes (on a parfois l’impression de se retrouver dans un clip vintage de Lana del Rey, et ce n’est pas une critique…). Les dialogues ne manquent pas d’un certain flegme divertissant, en osmose avec l’atmosphère ouatée. Et la délicieuse Cailee Spaeny (aaaaah, ce clip de Send Her to Heaven !), sorte de Nipponne caucasienne que Sofia Coppola a aimé filmer pieds nus (elle a bien été en couple avec Tarantino dans le passé, non ?), s’impose naturellement à l’écran, fougueuse dans sa fragilité et fragile dans sa fougue, aussi prometteuse que la jeune Scarlett Johansson l’était à l’époque de LiT. Mais qu’a donc vécu d’inestimable le spectateur, durant cette série d’entrevues fictives avec deux légendes ? Au-delà de la mise en scène de l’enfermement dans une atmosphère vaporeuse rappelant inévitablement The Virgin Suicides et sa même critique de cette Amérique patriarcale, la Sofia semble s’être un peu paumée dans la légende, justement, passant d’un début prometteur, en Allemagne (superbes premières apparitions sous-exposées du King), à un troisième acte censé mettre en scène l’émancipation tant méritée, mais qui s’avère surtout complètement torché. On restera constamment à la lisière de l’action, jusqu’à la fin, et cela sera particulièrement perceptible dans les scènes-clés, où l’intensité dramatique fera cruellement défaut. Alors qu’il y a EU intensité dramatique, dans la VRAIE histoire du couple, comme le sait quiconque s’étant suffisamment renseigné. La dynamique de couple entre Priscilla et Elvis avait tout pour être le cœur battant du film, quitte à battre mal, avec faire de l’arythmie, tout ce que vous voulez, tant que ça bat… mais la fille Coppola a réduit ledit couple à une série de tableaux esthétiques sans profondeur. Et semble se réfugier dans cette confortable radioscopie de la routine qu’elle a déjà par le passé explorée (ici, Priscilla passe beaucoup de temps au téléphone et beaucoup de temps à regarder Elvis partir, par exemple…). Les détails visuels, tels que les costumes impeccables et les décors somptueux de Graceland, sont soignés, mais ça en devient presque maladif, ou compensatoire, et l’essence des personnages en pâtit. Cette fascination pour l’apparence reflète peut-être la critique souvent adressée à Coppola : une belle coquille vide. Priscilla, en quête d’émancipation, manque de vigueur et de conviction, son parcours émotionnel n’étant jamais exploré avec l’intensité nécessaire pour résonner véritablement.

Même la conscience aigue des limites de son cinéma n’empêchera donc pas l’étonnement face à cette constante sensation de distance, que Sofia Coppola semble entretenir consciemment. Dans un effort de détachement quasi-clinique, l’aristocrate cosmopolite regarde ses personnages-icônes flotter à travers sa petite lucarne encadrée de porcelaine. Ce qu’elle voit, ce qu’elle nous montre, n’est pas désagréable. C’est même exquis, à certains égards. En termes de photographie, de composition des plans, de colorimétrie, c’est une réussite éclatante, le duo que Coppola forme avec son chef opérateur Philippe Le Sourd fonctionne ENFIN, après deux collaborations moins convaincantes (on a parfois l’impression de se retrouver dans un clip vintage de Lana del Rey, et ce n’est pas une critique…). Les dialogues ne manquent pas d’un certain flegme divertissant, en osmose avec l’atmosphère ouatée. Et la délicieuse Cailee Spaeny (aaaaah, ce clip de Send Her to Heaven !), sorte de Nipponne caucasienne que Sofia Coppola a aimé filmer pieds nus (elle a bien été en couple avec Tarantino dans le passé, non ?), s’impose naturellement à l’écran, fougueuse dans sa fragilité et fragile dans sa fougue, aussi prometteuse que la jeune Scarlett Johansson l’était à l’époque de LiT. Mais qu’a donc vécu d’inestimable le spectateur, durant cette série d’entrevues fictives avec deux légendes ? Au-delà de la mise en scène de l’enfermement dans une atmosphère vaporeuse rappelant inévitablement The Virgin Suicides et sa même critique de cette Amérique patriarcale, la Sofia semble s’être un peu paumée dans la légende, justement, passant d’un début prometteur, en Allemagne (superbes premières apparitions sous-exposées du King), à un troisième acte censé mettre en scène l’émancipation tant méritée, mais qui s’avère surtout complètement torché. On restera constamment à la lisière de l’action, jusqu’à la fin, et cela sera particulièrement perceptible dans les scènes-clés, où l’intensité dramatique fera cruellement défaut. Alors qu’il y a EU intensité dramatique, dans la VRAIE histoire du couple, comme le sait quiconque s’étant suffisamment renseigné. La dynamique de couple entre Priscilla et Elvis avait tout pour être le cœur battant du film, quitte à battre mal, avec faire de l’arythmie, tout ce que vous voulez, tant que ça bat… mais la fille Coppola a réduit ledit couple à une série de tableaux esthétiques sans profondeur. Et semble se réfugier dans cette confortable radioscopie de la routine qu’elle a déjà par le passé explorée (ici, Priscilla passe beaucoup de temps au téléphone et beaucoup de temps à regarder Elvis partir, par exemple…). Les détails visuels, tels que les costumes impeccables et les décors somptueux de Graceland, sont soignés, mais ça en devient presque maladif, ou compensatoire, et l’essence des personnages en pâtit. Cette fascination pour l’apparence reflète peut-être la critique souvent adressée à Coppola : une belle coquille vide. Priscilla, en quête d’émancipation, manque de vigueur et de conviction, son parcours émotionnel n’étant jamais exploré avec l’intensité nécessaire pour résonner véritablement.

Vague, vague, vague. Vide, vide, vide. Le monde qui gravite autour de Priscilla et Elvis est flou, presque fantomatique, les seconds rôles peinant à sortir de l’ombre. Un temps, on se dit que c’est l’idée. Que c’est voulu. Tout est flou autour de Priscilla, comme le Japon parait flou à Charlotte dans LiT. Ça se tient, non ? Mais ce n’est pas ça. On comprend vite que ce qu’on voit flou n’est pas flou parce qu’on le voit à travers les yeux paumés de l’héroïne, mais simplement parce que Sofia Coppola ne s’est pas foulée. Ces personnages secondaires, qui auraient pu densifier le récit, apparaissent et disparaissent sans vraiment marquer les esprits. D’où le fait qu’on ne connaitra jamais VRAIMENT l’univers du couple Presley, tout juste vaguement. Qu’auraient fait ces personnages secondaires, en même temps, dans ce récit dont l’héroïne s’emmerde presque aussi royalement que la reine jouée par Kirsten Dunst dans Marie-Antoinette ? Quel propos auraient-ils servi ? Si l’on essaie de me vendre un « portrait de la femme américaine des années 60 »… je veux bien jouer, pour être gentil, mais c’est un peu faiblard. Faiblard comme la mise en scène sans énergie de Sofia Coppola.

Pensez donc : la bande-son, habituellement un élément clé dans sa filmo, semble ici en retrait, presque effacée. Les choix musicaux, bien que pertinents, manquent de cette touche d’originalité, voire d’excentricité qui faisait autrefois la signature de la réalisatrice. Que voulez-vous qu’on fasse de ça ? « Sois belle et tais-toi » ? No thanks, Sofia. Le public ADORE manifester son insatisfaction plus encore que sa satisfaction. Même le public de bobos qui reste fidèle à ton cinéma malgré tout, bon an, mal an. Et ça ne durera pas éternellement. Déjà un quart de siècle a passé depuis ton premier film. C’est long, pour, un quart de siècle plus tard, en être encore à pondre du cinéma-doudou dont l’emballage étincelant et la nostalgie du vintage sont les principaux attraits…

Note

(1) Désolé, mais pour le quadra que je suis, même vingt-cinq ans après, c’est toujours « la fille Coppola »… maudit patriarcat !