Personal Shopper

Personal Shopper était un des films que j’attendais le plus à la fin de l’année 2016. Il y a des films dont les vibrations, ou du moins ce qu’on perçoit des vibrations, séduisent de très, très loin, et même à faible dose. Pour moi, c’en était un. (Avertissement : les deux prochains paragraphes sont un avant-propos, la critique commence après.) Votre serviteur n’est pourtant pas un inconditionnel de son réalisateur, Olivier Assayas : s’il tient en haute estime son « diptyque Maggie Cheung » composé d’Irma Vep (1996), joli film plein de caractère sur la démarche de création cinématographique, et de Clean (1996), grand film sur l’âme du rock’n’roll (2004), s’il a apprécié ses jolies échappées champêtres que sont Fin août, début septembre et L’heure d’été, et s’il a partagé l’admiration de la critique pour l’inégal mais impressionnant Sils Maria, il n’a pas été convaincu par bien d’autres films du cinéaste, comme Après mai (2012), récit un peu vain de la jeunesse soixante-huitarde, Boarding Gate, thriller bordélique où Asia Argento faisait sa Asia Argento, ou encore Demonlover (2002), imbitable thriller d’espionnage industriel teinté de hentai qui témoignait le mieux des obsessions de son réalisateur. Et pourtant, il n’a jamais lâché l’affaire, et va voir en salle chaque nouvel opus que le cinéaste sort dans nos contrées, que ce soit en français ou en anglais. Pourquoi ? La raison est simple : depuis le début des années 90 et ses jolis films avec Judith Godrèche, son cinéma a toujours quelque chose à offrir de cinématographique, même lorsqu’il se plante. L’élément salvateur, au-delà de ses interprètes généralement très bien dirigés et de son énergie de cinéma indéniable, c’est un vrai caractère. C’est pourquoi je ne veux louper aucune occasion de retrouver le réalisateur en forme, ce qui est arrivé deux fois en douze ans, d’abord avec son biopic pétaradant Carlos (2010), où Assayas rappelait son talent de faiseur tout-terrain, ensuite avec Sils Maria (2014), qui a stupéfait son monde par la maîtrise à la fois de sa forme ET de son propos, interprété par une Juliette Binoche sortie de la naphtaline et, déjà, Kristen Stewart. Une chose était certaine : le film devait une bonne partie de sa réussite aux performances des deux actrices. J’ai bien dit des deux.

Personal Shopper était un des films que j’attendais le plus à la fin de l’année 2016. Il y a des films dont les vibrations, ou du moins ce qu’on perçoit des vibrations, séduisent de très, très loin, et même à faible dose. Pour moi, c’en était un. (Avertissement : les deux prochains paragraphes sont un avant-propos, la critique commence après.) Votre serviteur n’est pourtant pas un inconditionnel de son réalisateur, Olivier Assayas : s’il tient en haute estime son « diptyque Maggie Cheung » composé d’Irma Vep (1996), joli film plein de caractère sur la démarche de création cinématographique, et de Clean (1996), grand film sur l’âme du rock’n’roll (2004), s’il a apprécié ses jolies échappées champêtres que sont Fin août, début septembre et L’heure d’été, et s’il a partagé l’admiration de la critique pour l’inégal mais impressionnant Sils Maria, il n’a pas été convaincu par bien d’autres films du cinéaste, comme Après mai (2012), récit un peu vain de la jeunesse soixante-huitarde, Boarding Gate, thriller bordélique où Asia Argento faisait sa Asia Argento, ou encore Demonlover (2002), imbitable thriller d’espionnage industriel teinté de hentai qui témoignait le mieux des obsessions de son réalisateur. Et pourtant, il n’a jamais lâché l’affaire, et va voir en salle chaque nouvel opus que le cinéaste sort dans nos contrées, que ce soit en français ou en anglais. Pourquoi ? La raison est simple : depuis le début des années 90 et ses jolis films avec Judith Godrèche, son cinéma a toujours quelque chose à offrir de cinématographique, même lorsqu’il se plante. L’élément salvateur, au-delà de ses interprètes généralement très bien dirigés et de son énergie de cinéma indéniable, c’est un vrai caractère. C’est pourquoi je ne veux louper aucune occasion de retrouver le réalisateur en forme, ce qui est arrivé deux fois en douze ans, d’abord avec son biopic pétaradant Carlos (2010), où Assayas rappelait son talent de faiseur tout-terrain, ensuite avec Sils Maria (2014), qui a stupéfait son monde par la maîtrise à la fois de sa forme ET de son propos, interprété par une Juliette Binoche sortie de la naphtaline et, déjà, Kristen Stewart. Une chose était certaine : le film devait une bonne partie de sa réussite aux performances des deux actrices. J’ai bien dit des deux.

Oui-oui, Kristen Stewart, la minette aphasique de Twilight, le film sur les vampires qui ont des sentiments. Ça fait un bon moment que je défends l’actrice contre les ridicules préjugés qui ont la peau dure : l’air de rien, fifille se bâtit une carrière indé de grande qualité qu’ignorent royalement les cinéphiles snobinards, et ce depuis l’année du premier Twilight, avec des films comme Adventureland (avec Jesse Eisenberg), Welcome to the Rileys, The Runaways, ou encore Camp X-Ray (intitulé en France The Guard, sic), et constitue généralement le point fort des quelques films pas super folichons dans lesquels elle a joué récemment, comme American Ultra (avec Jesse Eisenberg) et Still Alice, voire ratés, comme le Woody Allen cru 2016, Café Society (avec Jesse Eisenberg) et l’inédit Equals. Bon, on ne va pas consacrer toute la critique à sa filmo, mais le message est passé : son association au nouveau film d’Assayas n’était pour moi qu’une bonne nouvelle. Si elle assistait en arrière-plan dans Sils Maria, elle serait cette fois-ci au premier plan de cette espèce de thriller mystique vraisemblablement difficile d’accès.

Un nébuleux mais bon numéro

Et dans l’ensemble, j’avais raison d’espérer. Dans l’ensemble. En n’étant pas trop chichiteux. Parce qu’attention, que les amateurs de récits carrés et de propos clairs fuient à toutes jambes le présent film : non seulement Personal Shopper (PS) est de l’Assayas pur jus, c’est-à-dire aventureux – voire périlleux –, instable, et elliptique, il est carrément son film le plus déconcertant depuis Demonlover, ce qui, dit comme ça, n’est pas forcément un bon signe. Son identité est indéfinie, flottant – voire tanguant – constamment dans des eaux pour le moins troubles entre plusieurs courants, le film de genre, avec ses scènes paranormales et son étrange enquête, le film d’auteur, le récit de fantômes sous influence de classiques japonais (quoiqu’en dise le réalisateur dans ses entretiens), le thriller sensuel sophistiqué dans un univers de strass et de cynisme tendance cinéma hollywoodien post-Basic Instinct, le drame philosophique… en d’autres termes, on y trouve à boire et à manger.

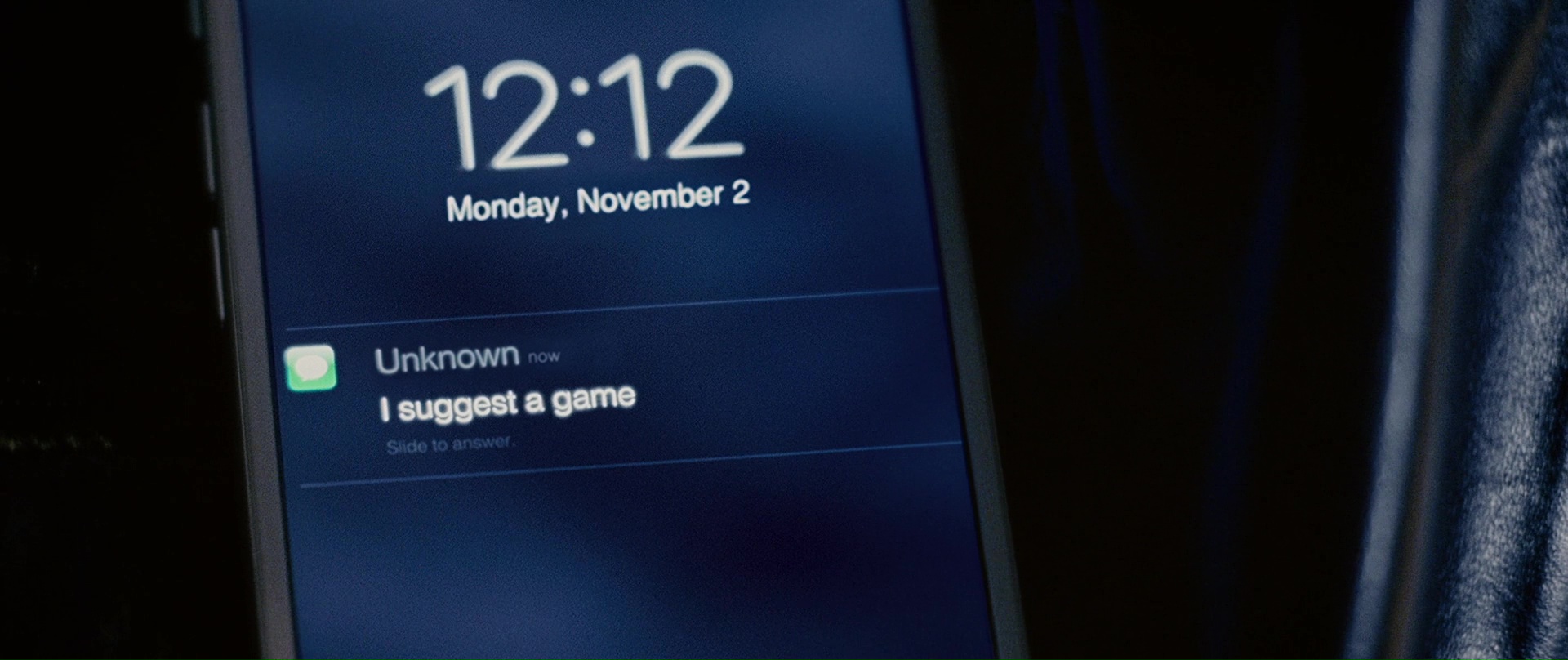

Bien sûr, la cuisine peut ne pas être fameuse, peu importe la qualité des ingrédients : c’est ce qui est arrivé à Demonlover, face auquel on se demandait bien OÙ le cinéaste voulait en venir, sans jamais avoir de réponse. Cela n’est pas arrivé à PS : ce caractère insaisissable est au contraire parfaitement adapté à son récit profondément intimiste de femme vivant dans l’ombre de son frère jumeau décédé, AINSI qu’à sa fragile héroïne, parce qu’ils sont tous deux insaisissables… comme l’est l’homme-mystère qui traque cette dernière par SMS. Bien dosé, et à propos, l’insaisissable a l’avantage de maintenir alerte, pour peu que l’on accepte de se prêter au jeu. Et de ce point de vue, le film ne peut pas laisser indifférent. Ses qualités formelles participent de son réservoir d’émotions fortes : avec PS, Assayas, qui n’a pas volé son prix cannois de la mise en scène, propose un des objets cinématographiques les plus séduisants à l’œil de l’année, filmé en 35mm pour un résultat superbe, jusque dans ses scènes nocturnes que certains qualifieront à tort de sous-exposées, capturant l’authenticité de ses intérieurs richement décorés. Cette puissance formelle se remarque dès la superbe scène d’introduction, entrée en matière pour le moins atmosphérique où les craquements sinistres du parquet d’une vieille maison hantée jouent à la bande originale – le second round de cette sous-intrigue proposera une rencontre d’outre-tombe ne ressemblant à RIEN de ce qui a été fait dans le registre du « film de fantômes ».

Passé un premier acte qui ne convainc pas ENTIÈREMENT après la scène d’introduction, où l’on se demande justement si Assayas ne va pas nous refaire le coup de Demonlover avec sa critique un peu éculée de l’aliénation moderne, quelque chose se met en place, quelque chose de fort, bon an mal an, et s’installe alors une impressionnante tension au cours des deux actes suivants dans lesquels la mort plane au-dessus de l’héroïne et glace une atmosphère déjà automnale. Les contours sont mal définis, l’ambiguïté morale règne, il est difficile de distinguer le vrai du faux… tout est possible dans le bon sens du terme (car tout peut également être possible dans un film racontant n’importe quoi), et c’est très, très stimulant. Comme je le suggérais plus haut, PS n’est pas un film de fantômes, pas suffisamment similaire aux standards du genre pour être qualifié comme tel, principalement parce qu’Assayas y a inscrit le paranormal dans la banalité. Les intrusions du surnaturel sont sporadiques, et traitées comme tout le reste… soit la façon la plus spectaculaire de le faire fonctionner d’un point de vue dramatique. L’aspect contemporain de l’histoire, incarnée par le job de jour de l’héroïne, acheteuse professionnelle d’une starlette insupportable au contact d’un univers vide de sens et d’émotions, qu’Assayas sait si bien dépeindre, sert l’épouvante par sa façon d’isoler l’héroïne, d’isoler les âmes, de tout dévorer sur son passage – ou d’« atomiser », comme disent les sociologues. Cette atmosphère anxiogène de menace imminente culmine dans une scène de crime glaçante, Assayas étant, après tout, un formaliste de talent et un filmmaker avide de violence. Le refus du cinéaste d’inscrire son film dans un genre défini participe de cette atmosphère anxiogène.

Ce n’est pas seulement stimulant, c’est bon pour le suspense : comme l’Assayas conteur n’a pas peur de la méchanceté ni du sadisme, tout peut arriver à son héroïne aussi, ce qui a de quoi captiver le spectateur, pour peu qu’il soit, à ce stade, impliqué émotionnellement dans le parcours de son personnage… et convaincu par la performance de son interprète.

Kstew continue son ascension

Entre en scène Kristen Stewart, « Kstew », pour les intimes. De quasiment tous les plans, elle crève l’écran, à sa délicate manière, comme une vampire polie ce qu’il faut. L’actrice est peut-être vouée à cliver : peut-être lui trouvera-t-on toujours, au choix, l’intensité de son profil statuesque ou bien le charisme d’une plante artificielle en pot. Votre serviteur a choisi son camp depuis un moment. Ici, elle occupe massivement le cadre, tantôt à la manière que ses détracteurs haïssent, indécise, tâtonnante, hagarde, butant sur certains mots, l’air d’hésiter entre irritation et confusion, tantôt intensément, comme lors des intimidantes « rencontres » paranormales que fait occasionnellement son personnage, ou encore dans la scène de la crise de panique dans le TGV, rappelant son modus operandi : l’appropriation lente mais certaine de son personnage, qu’elle finit par habiter, hantée par l’âme du film qui lui est entièrement dédié.

Cette mécanique à infusion lente continuera de laisser sceptiques les sceptiqueurs (« haters gonna hate », comme on dit sur l’interweb) mais réjouira les amateurs jusque dans les détails de sa performance, comme les tremblements de sa main gagnant en intensité au fil de l’action. Elle joue, donc, et bien, et se lâche par moments. Pas beaucoup, puisque son personnage est un poil renfermé, et pas encore assez, puisqu’on est toujours impatient de voir ce qu’elle donnera dans des rôles de FRANCHE composition (une héroïne de comédie loufoque des frères Farrelly, une méchante sardonique de film d’action, quelque chose !) [Edit 2022 : dans le registre léger, les années suivantes lui donneront Charlie’s Angels et Happiest Season, au moins !]… mais suffisamment pour convaincre. Son personnage, Maureen, est la touchante figure de l’incomplétude et du manque, comme elle se doit en sa qualité de jumelle endeuillée, d’abandon, même, puisqu’elle s’adresse toujours au défunt, comme s’il l’avait laissée dans ce monde dont elle peine à saisir le sens, comme si elle avait perdu au change. L’actrice joue à fleur de peau cet état d’errance et de confusion latente, et ça marche formidablement.

Fétichisme overdrive

Mais surtout, Kstew est ici l’objet consentant du voyeurisme constant d’un plasticien supérieurement fétichiste (mais quel artiste amateur de l’Extrême-Orient ne l’est pas ?) au point de la faire prendre des photos d’elle-même et de multiplier les plans de ses pieds chaussés – reconnaissons que les diverses chaussures qu’elle porte ont une sacrée gueule. Assurément, un réalisateur doit désirer d’une certaine façon, sinon de façon littérale, son actrice pour bien la filmer. Sans cela, Godard et Masumura n’auraient pas sublimé Anna Karina et Wakao Ayako. Mais avec Assayas, sur ce film ? Pas de temps pour l’ambiguïté. Sa caméra CRIE son obsession pour l’actrice, il la filme aussi minutieusement qu’il a filmé Maggie Cheung par le passé, avec la même minutie. Cette dernière dira d’ailleurs qu’elle n’avait jamais rien fait d’aussi sexy : sans être érotique, PS est un film incroyablement sensuel. La longue scène de déshabillage/habillage, « depalmesque » par son voyeurisme, où Maureen, seule dans l’appartement de son employeuse et aguichée par les SMS tentateurs de l’illustre inconnu, essaie une robe trop chère pour elle sur Das Hobellied chantée par Marlene Dietrich (on est dans quoi, Portier de nuit ?!), parle d’elle-même (même les amateurs de courbes peuvent apprécier la démarche, car je sais, Kstew n’est pas Scarlett Johansson…). Assayas, avec le concours de son talentueux chef opérateur Yorick Le Saux, habitué du cinéaste et à qui l’on doit également les belles images de l’OVNI Only Lovers Left Alive, a fait d’elle une œuvre d’art dans les trois-quarts des plans, comme celui où l’exorbitante robe-miroir renvoie la lumière froide de la boutique de luxe sur son visage aussi fasciné que mélancolique. « Un visage filmé en 35mm exprime plus de mystère », a dit il y a quelques années le duo de réalisatrice à qui l’on doit l’excellent Goodnight Mommy, à raison…

Autant dire que les amateurs de l’actrice qui ne sont pas entièrement convaincus par l’histoire pourront toujours se rabattre sur la troublante sensualité du film, qui ne se limite donc pas à la voir en string (feu-la rubrique Petit Cochon de Première n’aurait certainement pas loupé cette tendance naissance de l’actrice à se déshabiller à l’écran).

Flou artistique

Ainsi PS a-t-il un point d’ancrage dans ce tumulte narratif et thématique, son personnage principal. Mais cette boussole PEUT ne pas être suffisante, car force est de reconnaître que le film part un peu dans tous les sens, et sans se priver, entièrement consacré à la quête de sa réalité, de sa singularité, de cet esprit mentionné en début de critique qui le rendrait évident, comme le personnage de Maureen est en quête de sens, comme Kstew est en quête de Maureen. En résultent des ellipses et des non-dits qui ne passeront pas forcément auprès de tout le monde – contentons-nous d’évoquer l’étonnante quantité de fondus au noir, inhabituelle chez Assayas. Le dénouement, entre évasion et mysticisme, en laissera plus d’un sur le carreau… et ne parlons même pas de la scène-pivot de la chambre d’hôtel, qui a toutes les apparences d’un gros plantage scénaristique à moins que j’aie loupé quelque chose [vrai spoiler alert !] : Maureen y a-t-elle été assassinée par Ingo, comme le laisse croire d’une part la logique (le tueur de la star l’a manipulée par SMS et menée jusqu’à la chambre pour la tuer), et d’autre part la scène du lobby où l’ascenseur et les portes s’ouvrent devant une présence invisible ? En tout cas, Ingo EST le coupable, la scène de l’arrestation le clarifie. Mais s’il a tué Maureen, pourquoi la revoit-on immédiatement après interagir nonchalamment avec son entourage, comme si de rien n’était ? Et si elle est morte, pourquoi la revoit-on, à la fin, s’adresser de nouveau à son frère comme à quelqu’un situé dans un monde différent du sien ? T’as une réponse à ça, Olivier ? On va tenter une demande d’interview par e-mail, tiens. [spoiler off]

En bref, PS, objet d’affection TRÈS personnel d’un Assayas qui ne semble jamais se soucier réellement de ses spectateurs les plus réfractaires aux flous artistiques, est un film instable à la narration un peu éparpillée, au découpage un peu cahoteux, et constamment sur le fil du rasoir à cause de tous les risques qu’il prend au nom de ses lubies… qui vaudront ou non le coup, selon le spectateur. Sils Maria était un film très verbeux dont le résultat final collait au scénario original au mot près ; Personal Shopper est bien plus opaque et poétique. Assayas a dit, dans une interview : « J’ai voulu me laisser porter par mon inconscient car je crois beaucoup à cette méthode d’écriture et qui est l’inverse des manuels de scénario américains. C’est une approche de l’écriture que l’on retrouve dans les romans de Julien Green : il commence à écrire et démasque le récit en avançant, comme si celui-ci se révélait progressivement à lui-même. C’est pour moi un chemin passionnant pour la fiction contemporaine car on part des besoins élémentaires d’un récit et cela peut nous mener plus ou moins loin sur le chemin de la fiction ». Rejeter le film en bloc sous prétexte qu’on n’aime pas être manipulé serait passer à côté d’une expérience captivante qui ne méritait certainement pas ses huées cannoises – comme l’écrivait Serge Kaganski pour Les Inrocks (et dieu sait si ça me coûte de citer ce magazine, « il semblerait que la majorité des critiques veulent des grands sujets, des histoires parfaitement bouclées, ou des chefs-d’œuvre parfaits (…), et n’acceptent plus de films fondés uniquement sur des fantasmes, de la projection et du fétichisme, qui sont pourtant l’essence du cinéma ». En d’autres termes, bien qu’un peu triste de ne pas avoir convaincu un certain nombre de spectateurs, PS les emmerde à sa manière, notamment avec un final qui ne lui apportera pas plus de réponse qu’à Maureen. Ce qui ne l’empêchera pas d’être incroyablement touchant, car touchant quelque chose de fort sur la perte de l’être aimé mais aussi sur le risque de se perdre soi-même, et clos sur une dernière réplique magnifique.

Si la performance de Kristen Stewart, la variété d’émotions fortes, parfois désagréables, que le film inspire, et son esthétique superbe ne suffisent pas à certains, ils le placent aisément au-dessus du lot. Pour apprécier la balade, il suffira à certains d’accepter simplement cette nébulosité parfois vénéneuse dans laquelle son réalisateur s’est complu derrière l’estampille « auteur », et son refus radical de toute forme d’explication, quitte à se lester d’inconnues un peu frustrantes. À cette condition, PS peut être une expérience inoubliable.

Notes :

– La musique du générique de fin, Track of Time d’Anna von Hausswolff, chant crépusculaire aussi sublime que déprimant, hante tout autant que le film d’Assayas. Une bénédiction pour le cinéphile ayant besoin de quelques minutes de flottement pour se bricoler une première forme d’opinion.