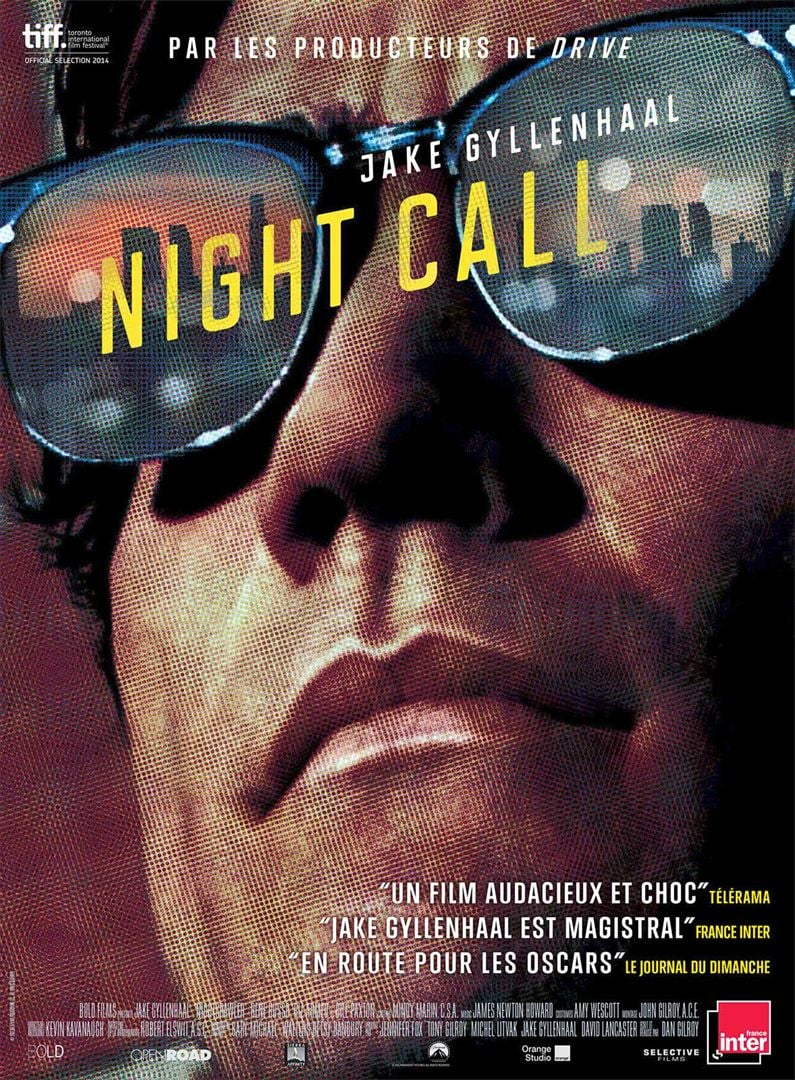

Night Call

L’efficacité du marketing hollywoodien m’a habitué aux déceptions (petit avant-propos). La chose s’est faite au fil d’une décennie 2010 remplie de gros machins qui se ressemblaient tous et manquaient cruellement d’ambition – phénomène qui n’a fait qu’empirer depuis. Et… cet état d’esprit m’a parfois joué des tours.

L’efficacité du marketing hollywoodien m’a habitué aux déceptions (petit avant-propos). La chose s’est faite au fil d’une décennie 2010 remplie de gros machins qui se ressemblaient tous et manquaient cruellement d’ambition – phénomène qui n’a fait qu’empirer depuis. Et… cet état d’esprit m’a parfois joué des tours.

Ce n’est pas de sa faute, au marketing hollywoodien. C’est logique. Au contraire, on doit à cette tendance un certain nombre de courts-métrages mémorables – car n’est-ce pas ce qu’est une bande-annonce, finalement ? Je situerai les débuts de ladite tendance aux alentours de 2009-2010, avec celle du premier Star Trek de J. J. Abrams, montée sur la musique de Two Steps From Hell, groupe spécialisé dans… les bandes-annonces de films et créé en 2006. C’est vers cette époque que les cinéphiles ont commencé à discuter de LA nouvelle bande-annonce qui circule sur le web, pas seulement pour le film qu’elles annonçaient mais aussi pour ce qu’elles valaient, comme celles de The Social Network, de Millenium version Fincher, ou encore de The Tree of Life (suivraient, plus tard dans la décennie, des classiques comme celles de Cloud Atlas, Le Loup de Wall Street, Gravity, Sicario…). Les réseaux sociaux, qu’on appelait alors l’Internet 2.0, ont indéniablement aidé en amplifiant exponentiellement la culture du « buzz » – d’aucuns diront qu’ils l’ont un peu TROP aidée, mais c’est une autre affaire. Le premier vrai pic populaire me semble être arrivé en 2013 avec les deux « BA » sensationnelles de Man of Steel, mais c’est l’année précédente que le risque d’une longue série de douches froides m’est apparu, ainsi qu’à bien des cinéphiles, avec celle toute aussi excitante de la débandade très agréable à l’œil Prometheus. Comment ne pas en ressortir marqué, avec un « plus jamais ça » inscrit profondément dans l’esprit ? Et cette méfiance ne pouvait que croître à mesure que les bandes-annonces gagnaient en qualité. C’est plutôt logique : une bande-annonce est une publicité, une publicité est une promesse, et face à une promesse grandiose, on s’attend à un résultat final du même calibre… et à la fin, si paf le chien, eh bien, rien ne va plus. Soyons francs. Quand une bande-annonce est carrément SUPÉRIEURE à son film, c’est qu’il y a un sérieux problème (citons, parmi les exemples les plus marquants, les cas Godzilla, Batman v Superman, Suicide Squad, Dunkirk, Us, tous les Star Wars de la dernière trilogie… mais ce n’est qu’un avis, hein, restons courtois).

Ainsi, quand est sorti en salles le présent film, en 2014, l’auteur de ces lignes commençait déjà à se méfier, par réflexe défensif. Comprenez donc son embarras lorsqu’est apparu le TEASER assez génial de Nightcrawler (c’est-à-dire ce qui vient avant la BA, et devrait en fait être le seul aperçu promotionnel qu’on a d’un film, court et sans spoiler…), petit thriller qualifiable d’extraterrestre puisque sorti de nulle part et première réalisation de Dan Gilroy, frère du fameux Tony, à qui l’on doit les brillants scénarios de la première saga Jason Bourne. Ses quatre vingt dix secondes laissaient entrevoir quelque chose d’unique dans le paysage du ciné indé américain, une plongée méchante sans être bête dans les nuits électriques et les contre-allées putrides d’un L.A. en perdition et une performance hantée et hallucinante de Jake Gyllenhaal, le tout dans un écrin qui suggérait un mélange de Drive, pour la photographie, l’aspect léché, Los Angeles, la vibe 80’s, et d’American Psycho pour l’ambition carnassière et la sociopathie qui semblaient guider son protagoniste, en bref, le genre de film qu’on a envie d’être le premier à aimer. Je parle d’embarras parce que j’avais VRAIMENT envie de l’aimer. Quelle ne fut pas la surprise d’un peu tout le monde quand est sorti Nightcrawler, intitulé par chez nous Night Call pour que le Français moyen trouve cool un titre qu’il comprend : avec le film de Dan Gilroy, le spectateur aura obtenu pile ce que lui avait promis le teaser : un grand petit thriller noir sur les effets pervers du rêve américain, dans un monde en état de décadence morale avancée, à travers les aventures d’un ambitieux sociopathe dans l’univers des médias… et une étude de personnage à la hauteur de son acteur.

Dans les nuits électriques du capitalisme vampirique

La force du film, c’est avant tout son charisme spectaculaire, ou plus précisément ceux, combinés, de son personnage principal et de son interprète. Le premier, « nightcrawler » du titre, peut se résumer à l’incarnation humanoïde hideusement parfaite d’un capitalisme libéral arrivé au bout de sa logique individualiste et utilitariste, affirmation carnassière de la culture du « just do it », paradigme dont sont prisonnières nos sociétés dans l’impasse du matérialisme athée, passager sombre d’un véhicule qui file à toute allure vers une destination dont on devine de mieux en mieux les contours : le mur. Oui, il est tout ça, ce premier. Et il ne faut surtout pas oublier ce qu’il a de meilleur : on tient là une créature tellement persuadée de sa légitimité dans ce monde, pourriture dans un monde pourri, qu’elle en tire une sincérité déconcertante, tuant sans remords et reconnaissant volontiers qu’elle tue sans remords, vampire sociopathe d’une faiblesse humaine aggravée par l’isolement inhérent à cet esprit individualiste susnommé qui, au bout du compte, se nourrit autant du prédateur que de la proie. Le second se nomme Jake Gyllenhaal, trente-trois ans au compteur au moment des faits, comme Bob de Niro à l’époque de Taxi Driver, et brillant acteur alors encore un chouïa sous-estimé malgré le récent Prisoners : il crève l’écran comme le percent les deux billes noires qui lui servent d’yeux, à la fois vides comme ceux d’un requin et animés par une avidité crassement humaine, parce que c’est ce qu’il reste, un homme… le goût de l’acteur pour le transformisme lui fait une figure émaciée et blafarde, mise en valeur par l’éclairage froid du film, qui convient parfaitement à cette créature extraordinaire de monstruosité cordiale, aussi séduisante que repoussante, pour une performance proprement inoubliable qu’on peut croire, à tort, en roue libre. C’est bien simple : grâce à ce double-combo ketchup-harissa, ou sang et asphalte si vous préférez, vous vous prendrez à apprécier une des plus belles pourritures du cinéma récent. Parce qu’il vous aura happé dans son monde comme un alligator au fond de son étang. Enfin, sans vous manger, puisqu’il lui faut bien un public.

Ce que propose Gilroy est une sorte de pendant moins dépensier et plus psychopathique du Loup de Wall Street de Scorsese, dont la BA a été évoquée en début de critique, en ce qu’il met en scène la MÊME société moralement corrompue… située simplement de l’autre côté des USA, orientée par la MÊME cupidité, et qui s’y complait avec le MÊME cynisme réjouissant. Comme Jordan Belfort, le « nightcrawler » joue son personnage comme si sa logique relevait de l’évidence, ici d’une voix monocorde à quelques rares exceptions de craquage de plomb, les deux yeux sur sa route, avançant à la vitesse autorisée pour écraser légalement ses proies. Bien entendu, le film sait, TOUT LE MONDE sait, que l’histoire du film est parfaitement révoltante, mais le cinéma a ce pouvoir hypnotique qui, à condition qu’il soit orchestré d’une main compétente, peut aspirer le spectateur dans son univers mental, évoquant ce que la chef opératrice d’Annette, Caroline Champetier, a dit sur l’image comme « puissance d’attraction ». Pendant près de deux heures, on ne peut s’empêcher d’être fasciné par le spectacle et d’anticiper avec délectation le succès de Louis Bloom (hommage au Louis Cypher d’Angel Heart ?). Certains diront peut-être qu’après tout, on aime bien Tony Soprano ou Walter White, mais notre bestiole n’est pas du même acabit, puisque ces derniers ont un compas moral. Comme le couple des frère et sœur damnés de Shame, de Steve McQueen, Louis émerge d’un passé inconnu, on ne sait rien de lui, et c’est précisément ça, l’idée : c’est un être vide en quête non pas de sens mais de direction, guidé non pas par une passion quelconque, puisqu’il n’en a pas, mais par son seul appétit de succès, son avidité comme je le disais plus haut, peu importe le métier qu’il exerce, tant que ce métier a le potentiel de lui apporter richesse et reconnaissance, l’horizon final, la dernière frontière. Maintenant, je présente Bloom comme un prédateur, mais il faut savoir que « nightcrawler » signifie, en français… ver de terre. L’inverse du prédateur. Le personnage est dangereux, mais davantage à la façon d’un parasite qu’à celle d’un lion. Hors de cette société douillette qui entretient son existence, il ne survivrait pas deux secondes. Hélas pour ses compatriotes, voilà la réalité de leur monde.

Le paragraphe ci-dessus a peut-être donné l’impression inverse, mais il n’est pas si simple de définir ce qu’est Bloom, incarnation d’une société à l’air vicié où la quantité du bonheur de la fameuse « pursuit of happyness », forcément individuel puisqu’américain, se compte généralement en dollars, figure de proue de USA Co. (Inc. a plus de gueule mais n’aurait ici aucun sens) qui, par essence, ne peut qu’être sympathique de l’extérieur. C’est de cet idéal dystopique que Bloom tire la sincérité désarmante citée plus haut, qui repose sur les fondations d’un univers légitimant quasiment tous ses actes. Ayant prouvé dans l’excellent clip Time to Dance, du groupe The Shoes, diffusé en 2012, qu’il pouvait jouer un tueur en série crédible, Gyllenhaal/Bloom s’impose bel et bien en premier digne successeur du Bateman/Bale d’American Psycho, et sa performance mérite au moins une nomination aux Oscars 2015 – rien que pour la sidérante scène de craquage de plomb devant le miroir de la salle de bain. Les scènes entre le personnage et son pauvre sidekick Rick (Riz Ahmed, discrètement impeccable) donnent souvent lieu à de grands moments de « motivational speeches» à l’américaine, donc à peine parodiés, qui peuvent être vus comme l’équivalent, dans l’univers de Bloom, des scènes d’American Psycho où Bateman parle de musique. Le rapace amuse autant qu’il fait froid dans le dos. La raison pour laquelle Bloom baise tout le monde est qu’il joue le jeu mieux qu’eux, et la raison pour laquelle il le joue mieux qu’eux est qu’il connait des coups connus de très peu de monde, puisqu’uniquement connus des psychopathes. Face à son interlocuteur plus ou moins équilibré, il fait un truc totalement inattendu, et ce dernier, passé un moment de stupeur suivi d’une envie d’objecter, se retrouve à penser « Hé mais c’est génial, ça, pourquoi j’y ai jamais pensé ? ». Alors que j’essayais de trouver une expression pour dire combien l’audace inouïe du protagoniste est une de ses armes principales, il m’est revenu une remarque que m’a faite un type de Canal+ il y a de ça des années, alors que j’étais en école de cinéma : « Si tu veux gagner au loto, achète un ticket ». La trouvaille m’a satisfait. Puis je me suis rendu compte que c’est une des répliques préférées de Louis Bloom.

Prenons le risque de dire qu’un bon quart des scènes de Night Call ont tout de scènes cultes, la plupart étant résumable aux interactions aussi grotesques qu’inconfortables du protagoniste avec les gens normaux en question, une société qui, bien qu’elle l’ait engendré, n’est pas prête à assumer pleinement sa propre logique prédatrice. La mise en scène de Dan Gilroy étant une grande réussite, très soignée et aussi attentive au détail que ne l’est son protagoniste, Night Call est, en fait, un film aussi incroyablement agréable à regarder que parfois très désagréable à suivre. Citons, en guise d’exemple, la scène du restaurant mexicain où Louis expose crûment ses intentions à la pauvre Miss Romina, fort bien interprétée par une Renée Russo hélas sexagénaire, où le malaise tutoie des sommets du genre : tout le discours de notre exquise ordure ressemble à une blague, ce qu’elle serait dans un monde sain d’esprit où le protagoniste finirait très tôt à l’asile, que dis-je, où le protagoniste N’EXISTERAIT PAS, purement et simplement… seulement, ce n’est pas une blague, et le réalisateur le filme à distance suffisante pour qu’on perçoive la scène du point de vue extérieur, qu’on voit son apparence trompeuse de gentil self-made-man, sans pour autant jamais sortir de son périmètre olfactif. Avec l’appui de son chef opérateur Robert Elswit, habitué de Paul Thomas Anderson, Gilroy filme l’épopée urbaine de Bloom avec une assurance de dingue, que ce soit dans les scènes les plus intenses de baratin ou dans ses quelques éruptions de violence : les scènes d’action qui émaillent le film, brutales, sont chiadées au millimètre, comme celle de l’impressionnante course-poursuite en voiture, véritable modèle de dynamisme et de lisibilité. La caméra du duo parait parfois aussi prédatrice que Bloom. C’est comme un poisson dans l’eau qu’il nous entraîne dans les contre-allées d’un Los Angeles qu’il prend un malin plaisir à subvertir, et la composition des plans ajoute au raffinement du film.

On peut reprocher au scénario son caractère assez sommaire, comme certains l’ont fait : sa structure vire par instants au procédural, puisque les jobs s’enchaînent par simple logique auto-entrepreneuriale, et sa critique sociale n’est pas exactement sophistiquée. Mais ce sont là deux FAUX problèmes, qui ne font que servir le discours de son personnage, sa variation du « Just do it ». Elle a un côté caricatural, mais qui convient à la dimension de fable tordue du film, de fable qui aurait été écrite par un psychopathe pour les sociopathes. C’est à la fois tortueux, comme l’est la trajectoire de Bloom, et linéaire, comme l’est son esprit. Par ailleurs, la caricature, fût-elle ici avérée, n’empêche pas l’intelligence. La critique du parasitisme des médias, soumis par la logique capitaliste et la médiocrité de notre époque à la nécessité de faire de l’audience et DONC de céder au sensationnalisme (« If it bleeds, it leads »), n’est pas nouvelle, mais rares sont les films qui l’auront rendu si explicitement macabre… au prix d’un certain réalisme, peut-être… et encore… ? Ce côté sans cash, sans filtre, parfois cartoonesque, suscitera peut-être même plus de réflexion que bien des critiques : ce qu’inspirent de viscéral Bloom et ses petites escapades est à mille lieues de ce qu’inspire quelque chose de plus théorique et intellectuel comme Network, de Sidney Lumet. Une même horreur peut avoir une infinité de récits différents. Night Call ne manquera pas de susciter des débats, notamment celui de savoir à quel point, justement, il grossit la réalité du métier de caméraman freelance, forcément voyeur et forcément rapace, la cruauté de son esprit concurrentiel, et la disposition des chaînes à regarder de côté. Grossit-il la réalité à 50% ? 25% ? Ou peut-être pas du tout, sait-on jamais ce qui se trame en coulisses ? Au bout du compte, même si le portrait de Bloom est le plat de résistance du film, sa satire fonctionne. Et sa force est justement de conserver une large part de réalisme psychologique, jusque dans ces moments les plus absurdes où le spectateur se dit « Noooon, ÇA, ça n’arriverait JAMAIS en vrai… pas vrai ? » : il donne à ce dernier l’occasion d’envisager la possibilité que la réalité de notre monde malade bascule, un jour, dans cette absurdité, explicite, assumée, H24. Le personnage de Miss Romina, incarnation de la faiblesse citée plus haut, s’approche du spectateur à cet égard : il met tout le film à réaliser qu’une créature aussi cauchemardesque que Louis Bloom peut VRAIMENT exister dans notre société, et s’y épanouir, mieux, prospérer, au grand jour, et son incrédulité ahurie est très amusante à voir, elle aussi, comme l’effroi atterré du bon gars de la chaîne, boussole morale du film, et probablement seul personnage qui aura le bon sens de fuir cet univers avant qu’il n’engloutisse son âme (joué par un des rares types bien de Mad Men…).

Le fait que le scénario de Gilroy embrasse le point de vue de Bloom, parfois candidement, ne pouvait que déconcerter encore plus le spectateur déjà rétif à l’approche tordue du film. Par exemple, j’ai passé toute la séance à moitié mort de rire alors qu’à mes côtés se trouvait une amie qui ne comprenait absolument PAS ce que le machin avait de drôle. Cette même amie n’a pas supporté le dénouement, frustrant, certes, injuste, aussi… mais en osmose parfaite avec l’histoire. Le traitement sur un ton, discret mais flagrant, de comédie noire, rend sans doute le spectacle d’autant plus insupportable (j’ai cité Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, mais tout bien réfléchi, c’est surtout à Rupert Pupkin, protagoniste sévèrement dérangé de La Valse des Pantins, que Louis Bloom est comparable, jetez donc un œil à ce Scorsese très sous-estimé). À cet égard, le plus brillant moment du film est sans doute la scène de la mort de Rick. Dans cette scène, ce dernier réalise enfin (ENFIN) à quel point Bloom est une pourriture. Il le lui envoie alors en pleine figure. L’espace d’un instant, on oublie qu’on est en face d’un film unique, et s’attend donc à ce que le gars emporte avec lui dans la tombe la satisfaction d’avoir dit ses quatre vérités à Bloom. Mais ce n’est pas ce qu’il se passe. En trois phrases, ladite pourriture le retourne comme une crêpe en lui rappelant qu’il est, lui aussi, une pourriture. Mille fois moins pourrie, assurément, mais de la même famille… et donc inapte à le juger. Peu importe que Rick ne soit, en fait, même pas une pourriture, juste un type cherchant à survivre dans cet univers impitoyable. Il le croit parce qu’il a tenté, lui aussi, de jouer au grand jeu. Gilroy, avec l’aide de la musique atmosphérique d’un James Newton Howard cette fois-ci en forme, finit alors la scène sur un ton totalement inattendu, presque chaleureux. La confrontation n’est plus ; Bloom, à sa manière, fait un éloge funèbre du type dont il a provoqué la mort parce que ce dernier a avoué avoir joué le jeu, ce qui est la seule chose qu’il semble trouver respectable. Tout est en parfaite harmonie. Comment ne peut-on pas être incommodé par ce qu’on voit ? On ne peut pas. On ne VEUT pas. Parce que c’est aussi ça, le cinéma. Si l’on n’était pas dérangé, on prendrait bien moins de plaisir à voir ce film à la fin duquel le protagoniste ET l’antagoniste gagnent.

En prenant Night Call pour ce qu’il est, on a la chance de profiter de son brio et de son humour noir exquis, garantie d’un enchainement interrompu de rires nerveux. L’intérêt d’avoir fait cynisme en langue vivante étrangère.

Ci-dessous, quelques images supplémentaires de ce film esthétiquement TRÈS plaisant :