Mon top 30 des années 2010, partie 1/3 (+ vlog)

Au début était l’idée. Celle de faire un top de ce que je considérais comme les meilleurs films de la décennie 2010. Pas la plus originale des idées, j’en conviens, mais n’est-ce pas à la pertinence du choix et à la qualité de l’argumentaire qu’on juge ce genre d’exercice ? Mais si, mais si ! Bon. Qui dit top dit généralement top 10. Ça se tient : un top 20, ça fait négligé, un top 30, ça ne ressemble à rien, un top 40 donne l’impression qu’on a été à court d’idées, et le top 50 est déjà déposé. J’étais donc parti pour un top 10. Seulement… ça s’est vite avéré bien trop peu. On a beau critiquer notre époque de formatage intensif, se languir du bon vieux temps, le fait est que cette décennie n’a pas été dégueu du tout. Devoir choisir entre tous ces grands films, c’était comme devoir choisir entre deux chiots à l’animalerie, ou entre une charlotte aux poires et un kouign-amann fait maison… ‘pas pu. Je me suis donc laissé dépasser la barre des dix… et ça a été comme ouvrir la boite de Pandore : les films me sont venus, par salves presque brutales, et la barre des vingt a été atteinte avant même que je ne m’en rende compte… et alors qu’il restait encore à inclure bieeen des films de ma récolte. Devais-je les sacrifier ? Au nom de quoi ? D’un chiffre qui fait négligé ? Ça aurait été ridicule, impardonnable, voire suspect. J’ai donc opté pour le chiffre qui ne ressemble à rien : trente. Trente films sur dix ans. Ça ne coule absolument pas de source… mais m’offrait la possibilité d’une trilogie : compte tenu de mon incontinence verbale, un vlog consacré à TRENTE FILMS aurait duré une bonne heure et demi, peut-être deux bonnes heures, ce n’était pas gérable, mais diviser ce top en trois, en faire une trilogie, ça, ça l’était. 3 x 10, donc, et dans l’ordre d’importance, la présente liste étant, de facto, mon top 10.

Avant de commencer, deux avertissements. Avertissement n°1, j’ai vu la plupart des films présentés comme incontournables par la critique à quelques rares exceptions près, ce qui veut dire que si le Mommy de Xavier Dolan ou le Mektoub My Love d’Abdelatif Kechiche sont absents du présent top, ce n’est PAS parce qu’ils me sont sortis de la tête ; et puis, l’exercice du top perdrait vite de son intérêt si tout le monde choisissait les mêmes films. Avertissement n°2, le présent top ne liste pas ce que je considère comme les objectivement meilleurs films de la décennie (pour ce que vaut cette notion), mais ceux que j’ai pris le plus de PLAISIR à voir ; si certains films cumulent les deux, c’est tant mieux. Sur ce, c’est parti pour mon top. Dix. Pour l’instant.

Lien vers le vlog consacré à mes dix films préférés des années 2010

10. MARGIN CALL

2008 : une nuit au quartier général d’une de ces banques d’investissement à la JP Morgan dont les magouilles sont sur le point de provoquer la crise économique mondiale que l’on sait. Rien que ça. Et ça suffit. J’ai rarement été aussi captivé par un film de ce genre, le genre à bavarder deux heures durant de sujets qui me dépassent dans des intérieurs déprimants. Margin Call est le premier film du brillant JC Chandor, à qui l’on devra par la suite l’immense film sur le prix du rêve américain qu’est A Most Violent Year. Un film qui a beaucoup de choses à dire… tout comme Margin Call, qui, vous vous en doutez, ne fait pas que blablater. C’est une exploration des conditions morales qui ont été le terreau de la crise des subprimes. Pas besoin de maîtriser le jargon, les ENJEUX sont toujours intelligibles, et de toute façon, le film n’est pas un quasi-cours sur la spéculation boursière comme l’est le didactique ET divertissant The Big Short… c’est plutôt un grand et court essai sur la corruptibilité de l’âme, celle d’hommes et de femmes qui voient ce qu’il se passe, ne sont pas forcément à 100% d’accord avec ce qu’il se passe, mais n’y font rien, par conformisme, ou par simple lâcheté, mais aussi sur la prodigieuse capacité du capitalisme à faire croire qu’il est le seul système possible – qualité que partagent toutes les grandes idéologies. Oui, ce qui a intéressé Chandor, c’est l’aspect bassement humain de cette débâcle, incarné par une pléiade de grands acteurs qu’on aura rarement sentis si bien dirigés (même le mentaliste Simon Baker y est charismatique). Le film atteint un équilibre parfait de cynisme et de sensibilité, notamment avec le personnage torturé que joue avec une grande nuance Kevin Spacey : c’est désabusé, mais jamais glacé. La mise en scène de Chandor, impressionnante de maîtrise pour une première, est exactement ce qu’elle doit être : soignée, avec une image ultraléchée, comme son décor, assez dynamique pour qu’on n’ait pas le sentiment de voir du théâtre filmé, loin de là… et en même temps invisible, au service de son sujet.

En plus d’un thriller, Margin Call est carrément, par moment, un film d’horreur. Le sang et les larmes ne coulent pas à l’écran, mais on entend presque leurs torrents fracasser le monde d’en bas, loin de l’élite perchée en haut de ses tours de verre… et dans ces salles où se décide le sort du monde, le bruit de l’air conditionné qui accompagne les scènes-clés, comme celle où apparait enfin un Jeremy Irons impérial en maître du monde déconnecté du monde, aurait mérité un Oscar de la meilleure bande originale de film d’horreur si ce dernier existait. En parlant de ça, mention à la toute dernière scène, et à son triste bruit qui se poursuit sur le générique de fin…

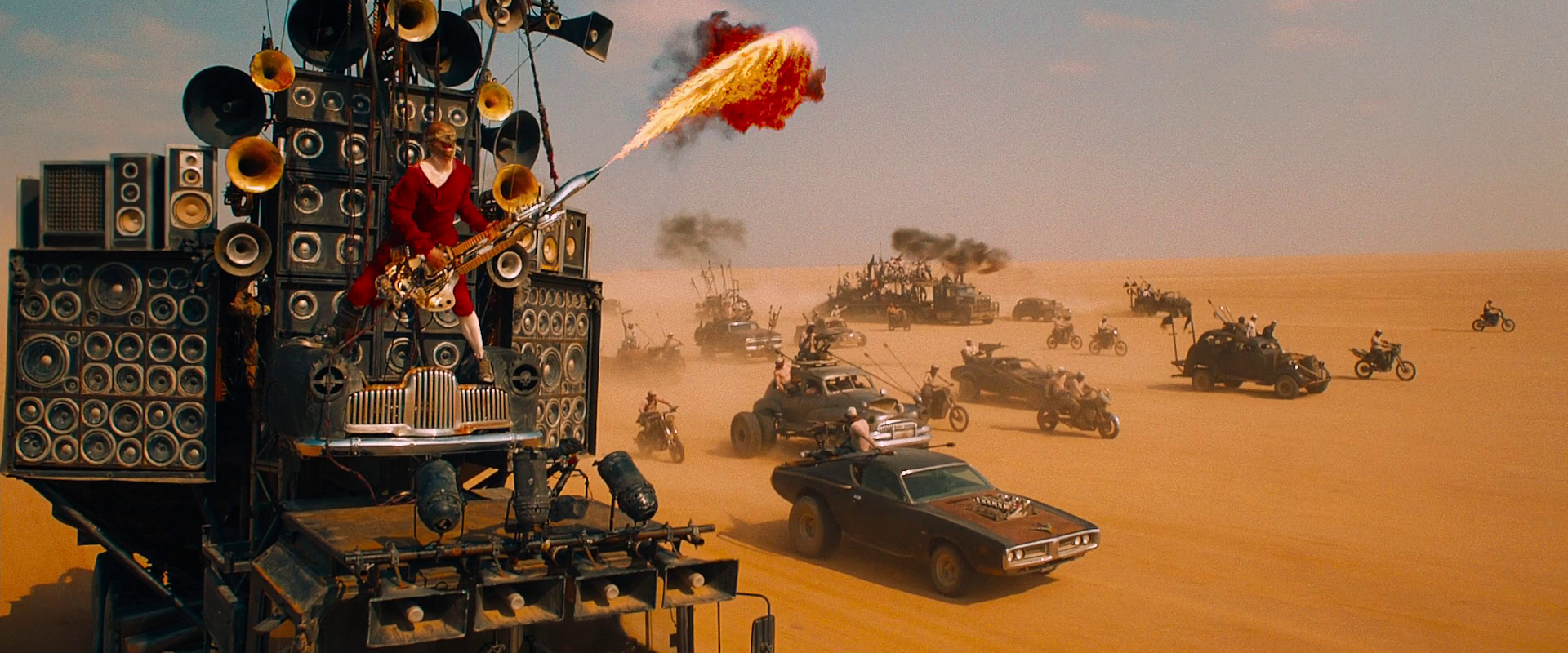

09. MAD MAX: FURY ROAD

Alors, c’est l’histoire de Max… qu’est un gros bourrin… et qui se retrouve dans un camion… poursuivi par d’autres gros bourrins… moteur, ça tourne. T’as réussi à suivre, cinéphile ? Bien. Face à un spectacle qui laisse à ce point bouche bée pendant deux heures remplies à ras-bord de bruits et de fureur, son et lumière, fumant et rutilant comme sa horde sauvage de machines infernales, trouver l’adjectif adéquat s’avère ardu. Mad Max: Fury Road ne révolutionne RIEN, mais prend l’image, les codes du genre, la mécanique, l’art périlleux de la cascade et de la pyrotechnie… et monte le curseur. Pousse l’ensemble vers des cimes rarement atteintes dans l’histoire du grand spectacle cinématographique. Ça ne révolutionne rien, mais vous n’aurez jamais autant senti passer « ÇA ». Le parti-pris de recourir à un maximum d’effets spéciaux mécaniques, plutôt que numériques, est ce qui fait une bonne partie de la tétanisante efficacité formelle de cette célébration filmique du mouvement perpétuel. On aura beau nous crier que le cinéma, c’est de l’illusion, rien ne parviendra jamais à égaler l’effet viscéral que produit sur nous la matière, l’organique, ni l’admiration que nous inspire l’idée que tout cela a été tourné « en vrai ». En gros, c’est un « fuck you » virtuosissime au tout-numérique de nos temps trop modernes, porté par une direction artistique qui n’a pas volé son Oscar, ne serait-ce que pour cette traversée démentielle d’une tempête de sable.

Alors, oui, Mad Max: Fury Road est sommaire. Comme l’est son protagoniste. Le personnage de Max tient sur un ticket de métro. ET POURTANT… on se fout éperdument de ne rien savoir de lui, à tel point que je l’aurais mal pris si j’étais lui. Pourquoi ? Parce que peu importe. Peu importe, devant un spectacle qui donne l’impression de regarder à la fois un film et sa bande-annonce, également la raison pour laquelle le caractère sommaire du film, ou plutôt de son intrigue, n’est pas problématique. Il suffit d’accepter sa proposition de cinéma, contrairement à un ami qui n’est pas vraiment cinéphile et, après l’avoir vu, m’a dit : « c’était quoi, ce truc de bourrin ? ». Non, ami. Non.

Ah, et à voir aussi pour le personnage de Furiosa, interprété par Charlize Theron, qui a osé se raser le crâne comme Natalie Portman l’avait fait pour V pour Vendetta, sans que cela ne contrarie le moins du monde sa beauté… comme ça avait été le cas de, euh, Natalie Portman dans V pour Vendetta. Il faut croire que certaines peuvent se le permettre. On espère qu’Anya Taylor-Joy sera à la hauteur dans le spin-off.

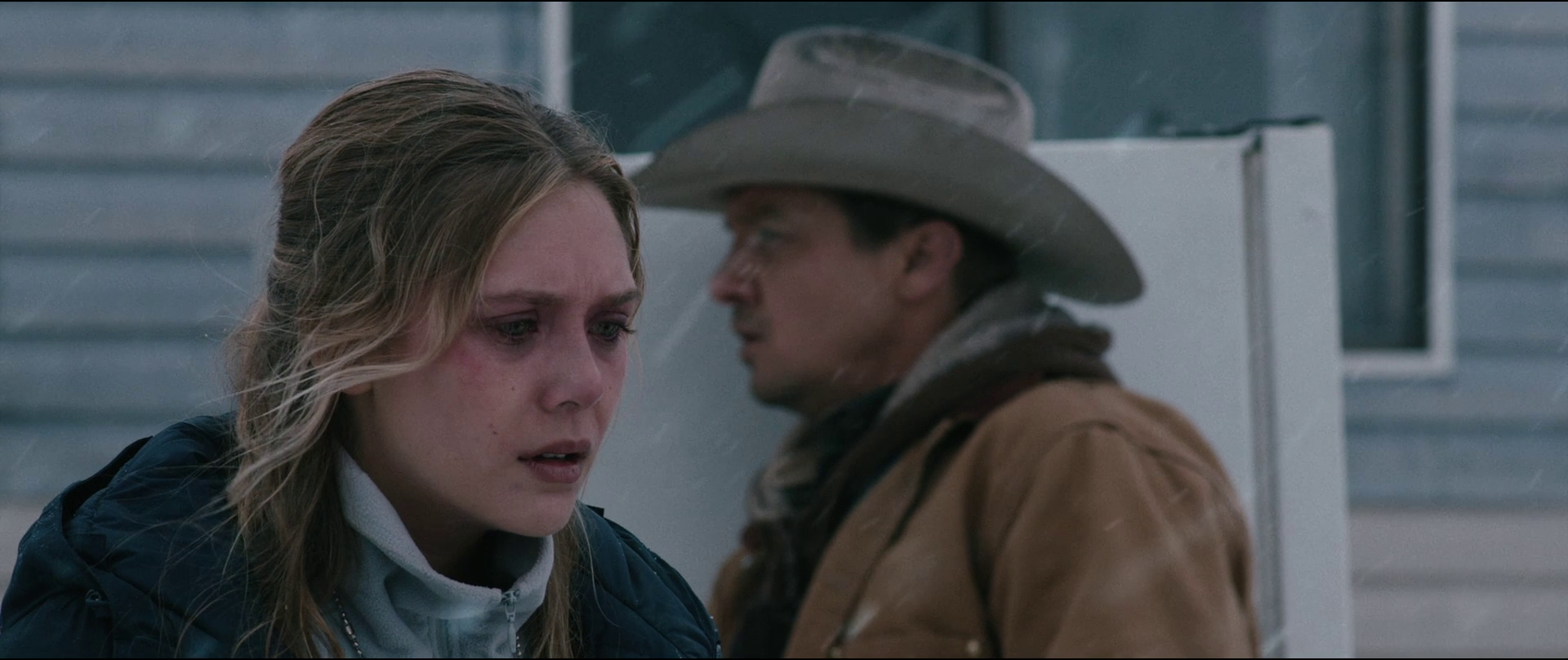

08. WIND RIVER

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans une réserve indienne du Wyoming. Cory, chasseur vétéran, aide dans son enquête Jane, l’agente inexpérimentée que le FBI a mise sur cette affaire très secondaire. Sont-ils prêts à affronter les secrets de l’immensité enneigée ? Attention, petit chef-d’œuvre à ne SURTOUT pas prendre pour un énième thriller policier à cause du manque d’originalité trompeur de son intrigue (le cadre de l’action étant, de prime abord, sa seule plus-value). Je n’avais pas été convaincu par Commancheria, dont Taylor Sheridan, réalisateur et scénariste de Wind River, avait signé le scénario, et j’attendais de voir ce qu’allait donner son premier long métrage. Le précédent (et premier !) scénario qu’il avait écrit était celui de l’immense Sicario, mais ce dernier devait énormément à la mise en scène de Denis Villeneuve. Rien n’était certain. J’attendais de voir. Et j’ai vu. Wind River, sorte de croisement entre Insomnia pour le décor, Impitoyable pour la brutalité sèche et la loi du Talion, et Sicario pour son personnage féminin et son caractère, est un GRAND polar, humaniste, et noir dans le meilleur sens du terme… dans un cadre, lui, très blanc. La réserve enneigée est un décor imposant et vorace, intimidante terre de désolation qui devient vite un personnage à part entière, et que Sheridan filme en fait magnifiquement, abusant peut-être un peu des plans aériens mais pour une première réalisation, c’est impressionnant de maîtrise – et non, ce n’est pas un cas de film porté par son chef opérateur. Il n’y a qu’à voir comment Sheridan ménage les éruptions de violence fracassantes, tout y est viscéral, jusqu’aux bruits de coups de feu qui vous calmeront comme rarement vous aurez été calmé au cinéma, ou encore comment il amène son flashback-pivot, dont on ressort aussi déprimé qu’épuisé.

En d’autres termes, tout ce qui a été filmé est à la hauteur de ce qui a été écrit, à commencer par les personnages, tous très beaux, que ce soit celui de Jeremy Renner, que le cinéaste gratifie d’un monologue poignant sur la terrifiante facilité avec laquelle une vie peut être emportée, en l’occurrence la vie d’un proche, celui d’Olsen, qui échappe au personnage cliché de la bleue casse-cou qui maîtrise le game en trois scènes (le rapprochant en cela de la Clarice Starling du Silence des agneaux), ou encore celui de Gil Birmingham, inoubliable dans le rôle du père de la victime. Mais au bout du compte, malgré la qualité phénoménale de ce que l’on vient d’énumérer, ce qui choque le plus est la CAUSE du film : la vie des Indiens de la réserve, à l’heure actuelle. Résidu de peuple avachi dans la résignation et l’alcoolisme, victime de l’histoire, dont Sheridan peint un portrait aussi juste que justement engagé (à ce sujet, le carton de fin vous laissera complètement sonnés).

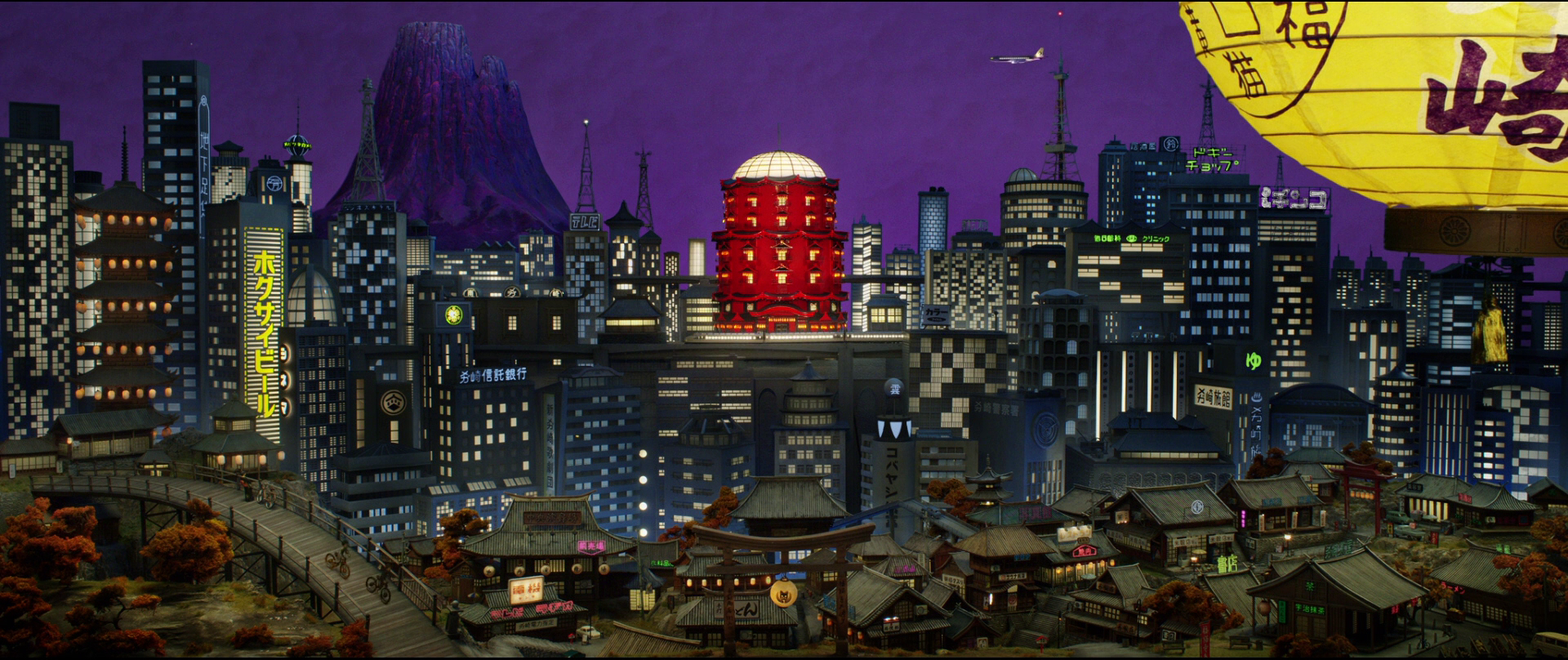

07. L’ÎLE AUX CHIENS

Un peu d’animation ! Nous sommes à Megasaki, ville fictive du Japon. À la suite d’une grippe canine, son méchant maire décide d’excommunier tous les chienchiens et de les parquer… non, de les CONFINER sur une île, d’où le titre. Atari, douze ans, ne l’entend pas de cette oreille, et s’y rend EN AVION pour récupérer son fidèle Spot. Soyez tentés par l’aventure, si, si. Pour moi, L’Île aux Chiens est LE film de Wes Anderson le plus important depuis sa fantastique balade mélancolique La Famille Tenenbaum, sorti en 2001. La variété des décors, leur nombre, et la capacité du cinéaste et de son équipe à en faire des théâtres de scènes incroyablement cinégéniques où sont convoqués une grande variété de genres cinématographiques, incluant le western, me sidèrent encore, après quatre visionnages. Pratiquement rien n’est PAS jubilatoire dans cet enchantement esthétique et intellectuel de tous les instants, sinon, bien sûr, pour ceux qui n’adhèrent pas à la petite collection d’excentricités du cinéaste. Si l’on n’est pas de ces cinéphiles chagrins, il sera difficile de résister à cette somme de tout ce qui rend son cinéma génial : l’exquise géométrie des cadres, la méticulosité par moment ahurissante (ici, jusqu’aux détails de la reconstitution d’éléments classiques du quotidien japonais), la profusion de gags visuels (comme ceux liés à l’oracle jouée par Tilda Swinton ou encore au cannibale romantique joué par Keitel) et de traits d’esprit aussi discrets que désopilants, la douce amertume d’une balade rock des sixties, et enfin, les performances d’acteur au diapason de l’humour susmentionné – mention à Bryan Cranston… mélangez le tout, et dégustez. Ça va peut-être paraître un peu con, voire étrange, mais j’ai parfois eu envie de manger le film. Après tout, qui n’a ressenti cela au moins UNE fois face à de la nourriture en pâte à modeler (comme le souligne si justement le personnage de Troy dans la série Community…) ?

Cerise sur le gâteau, cocorico : Alexandre Desplat signe une de ses rares bandes originales vraiment inspirées, avec beaucoup d’humour, et surtout d’irrésistibles tambours qui ébouriffent dès les premières minutes, contribuant brillamment à donner au film l’efficacité dramatique d’un film d’aventures dans ce que le genre a de plus séduisant.

06. SHAME

Au rayon criminellement sous-estimé, je prends… le meilleur film de Steve McQueen à ce jour. Shame est un très, très grand film, tant dans le fond que dans la forme… sur l’addiction, est-on tenté de dire de prime abord : avec cette histoire de trentenaire newyorkais qui cultive sa dépendance au sexe dans le secret le mieux et plus maladivement entretenu et dont le quotidien est bouleversé par l’arrivée de sa petite sœur elle aussi esquintée, rien de plus logique. Mais le film n’a pas pour titre Addiction. Son titre, c’est Shame, la honte. La vérité que le film touche du doigt, une vérité rarement abordée au cinéma, est celle qui sous-tend l’addiction. Ce n’est pas tant la dépendance au sexe qui a intéressé McQueen que ce qui a mis son protagoniste dans cette impasse, insidieusement, avec le temps : la dichotomie entre ce qu’il est et l’image de lui qu’il veut renvoyer à la société. Brandon ne peut coucher qu’avec des femmes anonymes, ou qui ne sont pas liées directement à lui, de cette espèce qu’il n’aura pas à regarder dans les yeux le lendemain alors qu’elles l’auront vu dans son instant le plus vulnérable. Dans son monde, le sexe devient cru, violent, presque désespéré, cathartique dans le pire sens du terme, une suite infinie de tentatives d’échapper au vide qu’on ressent à l’intérieur de soi, ne laissant après l’orgasme qu’un désespoir infini, même dans la chaleur du corps qu’on vient d’étreindre. Peu importe combien Brandon est nu, personne ne le voit, et c’est à la fois sa protection et son calvaire.

Le dégoût de soi est un sujet rarement traité au cinéma, que Shame n’aborde pas de façon hyper-intellectuelle, mais plus sensorielle. Il l’illustre par de puissantes images, avec son protagoniste isolé, même lorsqu’il est entouré. Bien sûr, on doit prendre en compte le background de Brandon, joué par un Michael Fassbender transfiguré, et de Sissy, jouée par une Carey Mulligan au diapason. Je pense à la réplique « We’re not bad people, we just come from a bad place », que je place dans mon panthéon personnel de répliques de cinéma. Mais ledit background n’est pas VITAL : ce mal-être, qui empêche le personnage de vivre, McQueen le filme comme un mal de notre société, et à raison. Le tout dans un Manhattan somptueusement éclairé, le cinéaste virtuose et son chef op’ attitré Sean Bobbitt gâtant le spectateur d’un paquet de plans mémorables (notamment en extérieur). Une remarque, concernant la BO : l’atmosphérique Unravelling, qui accompagne les deux plus grands moments du film, l’envoutante scène du métro sur laquelle s’ouvre le film et l’orgie crépusculaire de la fin où s’exprime toute l’épouvante du piège de l’addiction, aurait été un chef-d’oeuvre si Hans Zimmer n’était pas passé par là avec son monumental Journey to the line, une des pistes de la bande originale de La Ligne rouge, plus d’une décennie auparavant (jetez une oreille aux deux, qui sont disponibles sur YouTube, et vous comprendrez). Rien qui n’entame la grandeur du film.

05. INTERSTELLAR

Besoin d’introduire Interstellar ? Nope. Alors, célébrons-le plutôt, sans perdre de temps. Célébrons-le… pour le « cinéma total » de Christopher Nolan, James Cameron de notre époque, qui, à aucun moment, n’a oublié l’attente principale du spectateur : en prendre plein les mirettes. Célébrons-le pour le fait que ce Nolan-là n’a pas oublié les sentiments (car la froideur de son cinéma limitait l’impact de certains de ses films, comme Le Prestige), notamment grâce à la participation à l’écriture du scénario du frérot Jonathan, futur créateur de la série Westworld, donnant autant d’importance à ses personnages qu’à son sujet : sans les tourments sentimentaux et les errances existentielles de ses personnages, son space opéra n’aurait jamais si bien fonctionné, tout dantesque fût-il… surtout pas à la fin. Célébrons-le pour l’approche hard science qu’a choisie le cinéaste, faisant de l’Endurance un vaisseau immédiatement crédible, immergeant le spectateur plus encore qu’il n’osait l’espérer dans cette réalité à la fois si lointaine et si proche, qu’il peut presque toucher des doigts. Célébrons-le pour les orgues massifs de Hans Zimmer qui, très tôt, inspirent le même gigantisme que le monolithe de 2001, l’odyssée de l’espace (célébrons les orgues, en fait !). Pour le grand Matthew McConaughey en pleine « mcconnaissance », pour McKenzie Foy, gamine pleine de talent et de chien, et pour leur duo, qui n’est rien de moins que l’âme du film : puisqu’on vous disait que sans les sentiments, la puissance n’est rien… la scène de leur douloureuse séparation sera le moment le plus spectaculaire du film. Pour l’emballage, en somme : amateurs d’étoiles, Hollywood n’aura jamais si bien fait ressentir la majestueuse immensité de l’univers (cette scène des anneaux de Saturne, mamma mia). Pour la scène-pivot où Cooper découvre vingt années de vidéos enregistrées par ses enfants : moi, je n’avais pas vu ça depuis le brillant animé Gunbuster d’Anno Hideaki, et l’idée est toujours aussi géniale. Pour l’énoooorme scène de l’amarrage en rotation, qui en a accroché plus d’un aux accoudoirs de son siège. Pour le climax à l’intérieur du trou noir, super-osé, super-payant. Pour… pour…

Interstellar a des défauts, hein, on peut citer la partie avec Matt Damon, qui détonne un peu, ce passage ridicule où Anne Hathaway parle de l’amour transcendant l’univers (mon interprétation est que les scénaristes ne l’ont pas pris une seule seconde au sérieux et ont justement fait tenir ces propos au personnage pour qu’elle paraisse complètement aux abois, mais certains romantiques s’acharnent dans le sens inverse, donc je préfère ne plus en parler), ou encore le choix de l’actrice pour jouer Murphy vieille (zéro chance qu’une femme aussi belle que Jessica Chastain tourne si mal, et désolé, Brigitte Bardot n’est que l’exception qui confirme la règle). Mais quand Interstellar, clairement mon film préféré du cinéaste avec Insomnia, est inspiré… il hérisse le poil. Il en fait pousser, même, on sort de la salle en ressemblant à Demis Roussos. Blague à part… il renvoie aux origines du cinéma. À la sortie de la salle, quand on m’a demandé comment j’avais trouvé, mes commentaires super inspirés se limitaient à ça : « Ça déchire. » « Ouais, mais encore ? » « Mmmmh… ça déchire tout. » Quand Michael Caine lit le poème de Dylan Thomas Don’t Go Gentle Into That Good Night, à la fin du premier acte, alors que le voyage interstellaire démarre vraiment… oui, ça déchire tout, au carré. Un de ces moments qui donnent l’impression d’être dans une cathédrale. Partant de là, ses détracteurs peuvent le descendre autant qu’ils veulent, pinailler, dire que ceci ne marche pas et que cela aurait dû. À la fin, il déchire. Et quelques années plus tard, l’HISTOIRE montrera quand même que Kip Thorn et ses gars ont tapé dans le mille avec leur simulation de trou noir. Une expérience unique.

04. MANCHESTER BY THE SEA

Attention, quota lacrymal du top. À la suite de la mort de son frère ainé, Lee se retrouve tuteur légal de son neveu encore adolescent. Une charge peut-être trop lourde pour un homme qui vit déjà dans le constant traumatisme d’une précédente tragédie familiale, la perte de ses deux filles… Coup de bambou de l’année 2016 dans le registre du mélo qui tâche le col de chemise. Tout est sidérant, dans ce troisième film du réalisateur Kenneth Lonergan, dont l’excellent premier long Tu peux compter sur moi avait suscité pas mal d’espoirs mais remontait à 2000, et dont le deuxième, le joli Margaret, sorti en 2011, ne laissait en aucun cas envisager un tel accomplissement. Tout sidère, à commencer par la qualité de ses dialogues en demi-teinte, parfait assemblage d’échanges discrets, à infusion lente, où l’on exprime à demi-mot le plus lourd de conséquence de peur de s’écrouler, et de répliques qui font mouche, et surprennent par leur énergie. La subtile façon d’amener les flashbacks, marque d’un art maîtrisé de la narration ET signe de respect pour l’intelligence du spectateur que le cinéaste ne prend pas pour un demeuré, est la seconde chose qui frappe, le flashback-pivot faisant par exemple passer en quelques minutes ledit spectateur de la curiosité (ce dernier se demandant quel peut bien être le problème de ce protagoniste un peu rasoir) à la sidération totale. Ce passage du film est à placer tout en haut du CV de Casey Affleck, qui n’a pas volé son Oscar pour sa performance par moment littéralement douloureuse : on n’avait jamais vu zombie aussi vivant. Le cadrage de LA scène avec Michelle Williams, autre masterclass qui permet de voir ce qu’une grande actrice peut faire d’un petit rôle, est également le témoignage de la qualité de la photographie du film, d’un grand raffinement.

La fin pourra poser problème à ceux qui attendent un dénouement cathartique de ce type de film, mais c’est ne pas prendre le film par le bon bout. Manchester By The Sea n’est justement PAS un mélo avec résolution clé en main… : l’histoire de son protagoniste appartient à cette cruelle catégorie d’expériences dont certains ne reviennent simplement pas, en tout cas pas vraiment. Rares sont les films à aborder ces situations pourtant pas si rares où il ne peut y avoir de VRAI happy end, où la vie est, ou parait, une impasse. Ajoutez à cela que Lonergan parvient malgré tout à inspirer des émotions positives en laissant entrer vers la fin suffisamment de lumière, histoire de ne pas être responsable de suicides de masse, et vous obtenez… eh bien, un autre chef-d’œuvre, une tragédie qui frappe par son dosage inspiré de fatalisme et d’optimisme ainsi que par sa pudeur discrète (qui m’a rappelé le Kramer vs Kramer de Robert Benton, dont il partage par ailleurs le même type de musique instrumentale douce-amère, en dehors de l’Adagio d’Albinoni qui accompagne le flashback-pivot) qui sont la fabrique des grands drames. Et le premier film qui m’a fait chialer depuis Ghost. Oui, je garde ça au montage du vlog.

03. LA FAVORITE

Médaille de bronze, et le bronze est bien le MINIMUM que ce film méritait. La Favorite, c’est l’histoire d’un jeu de massacre dans l’Angleterre du début du 18ème siècle entre une reine fragile et excentrique, Anne d’Angleterre (Olivia Colman), son implacable favorite qui gouverne à sa place depuis des années, la duchesse de Marlborough (Rachel Weisz) et une ambitieuse petite nouvelle qui va foutre une belle pagaille, Abigail Hill (Emma Stone). Et ce jeu de massacre va donner une éclatante réussite cinématographique à laquelle je ne m’attendais pas UNE SECONDE, compte tenu de l’antipathie que m’inspirait alors son réalisateur, Yorgos Lanthimos, depuis son insupportable Homard. Deviner que l’interprétation serait cinq étoiles n’était pas bien difficile (à commencer par celle de Rachel Weisz, bulldozer de scène qui gagne en charisme avec l’âge comme elle venait de le rappeler l’année précédente dans Désobéissance), mais cette somme de talents s’était-il mis au service d’un film qui les méritait ? On était en droit de craindre que la tendance à la masturbation intellectuelle et à la pause auteurisante du cinéaste ne tue toute chance pour le film de fonctionner sur le plan dramaturgique. Or, il n’en a rien été… parce que ce n’est cette fois-ci pas Lanthimos qui a écrit le scénario. Simple, mais ça a le pouvoir de tout changer. Celui de La Favorite, coécrit par Tony McNamara et Deborah Davis, est juste brillant, c’est-à-dire qu’il a beau être cynique, fantasque, parfois burlesque, il n’en reste pas moins carré du début à la fin, sans fioritures pour épater la galerie.

Ce film est une fresque intellectuellement très nourrissante sur la solitude du pouvoir, la complexité du lien amoureux, et même la faille la plus évidente de la monarchie héréditaire qu’est le ratage d’héritier, soit une ribambelle de sujets dont la gravité méritait le respect, le tout dans un récit d’une réjouissante imprévisibilité… dont Lanthimos, tout occupé à sa mise en scène, a pris le script et lui a entièrement consacré son univers esthétique génialement désaxé – le génialement désaxé de sa mise en scène n’ayant donc rien à voir avec le vainement décalé de ses scénarios – sur une pellicule 35mm à tomber par terre rappelant combien sa texture et sa profondeur resteront inégalées. Il s’est aussi parfaitement adapté à la modernité élégamment convoquée du scénario, via notamment l’utilisation de la lentille déformante du fisheye, rarissime dans un film d’époque, et ce jusqu’au générique de fin génialement accompagné par le Skyline Pigeon d’Elton John – penchez-vous sur les paroles, vous comprendrez. En résulte un film aussi hilarant par moments qu’incroyablement tendu, puisque derrière son côté parfois un peu cartoonesque est raconté une tragédie, une tragédie à trois visages, à commencer par celui de la reine Anne, juxtaposition de tons qu’incarne à la perfection une Emma Stone tous azimut.

En conclusion : Yorgos, sois sympa, contente-toi de réaliser, tu fais ça très bien.

02. HÉRÉDITÉ

Après le décès d’Ellen, vieille matriarche peu commode, la famille Graham est perturbée par d’étranges et inquiétants phénomènes ; en enquêtant un peu, sa fille Annie comprend que leur lignée est en fait super-chelou, limite du genre à fricoter avec le Diable, et que rien de tout ça va bien se terminer. À mon sens, Hérédité est, tout d’abord, le meilleur film d’épouvante de la décennie, devant les excellents The Babadook, It Follows, ou encore Get Out (je n’ai pas aimé The Witch). C’est aussi, très probablement, le meilleur du genre depuis Rec (2007), voire The Descent (2005). Et en même temps… la comparaison avec ces films ne tient peut-être pas si bien, tant il est moins proche d’un « scary movie » classique que d’un Exorciste tel que ce dernier fut perçu à son époque. En tout cas, il ne faut SURTOUT PAS aller le voir en s’attendant à un Conjuring 7, en quête de frissons faciles. C’est une expérience plus viscéralement dérangeante qu’appelle à vivre son réalisateur Ari Aster. Comprendre cela est une condition sine qua non à l’appréciation de ce monument lugubre.

On pourrait voir un autre condition sine qua non dans l’importance de comprendre que son intrigue ne relève pas du grand n’importe quoi EN DÉPIT des apparences – car on est vite dépassé, à tel point qu’Aster sera obligé par le studio d’ajouter une voix-off explicative à la toute fin. C’est tordu, c’est labyrinthique, c’est même parfois vicieux, mais ça a un fond parfaitement cohérent qui rend passionnantes les recherches que l’amateur fera éventuellement à son sujet après le visionnage du film. Un fond grâce auquel ce dernier marche à la fois en tant que film fantastique, avec ses histoires de démons et de damnations, et en tant que simple drame sur la démence et sur le poids de l’hérédité, capable d’enfermer l’esprit dans des geôles invisibles auxquelles font penser les petites pièces de la maison miniature que fabrique la protagoniste, inconsciente de l’ironie. Hérédité est un grand film sur la fatalité, une quasi-tragédie grecque sur une famille de pions vivant enfermés sur un échiquier démoniaque ; ce n’est pas un hasard si l’on parle à un moment du héros antique Héraclès, mi-dieu, mi-humain, connu pour son sens de la prédétermination. Et malgré cela, toute cette matière intellectuelle n’est PAS une condition sine qua non. Parce que le film se ressent, avant tout. Le malaise derrière la plupart des échanges, même les plus anecdotiques, le sentiment de malveillance derrière les sourires, le danger dans chaque arrière-plan. Et une bonne demi-douzaine de moments sacrément flippants comme L’Exorciste en fournit au spectateur en son temps, justement, Aster maîtrisant à la perfection les codes visuels de l’horreur, jouant avec le hors-champ et les coins de cadres, avec les silences plutôt qu’avec une musique lourdingue… de ce point de vue, les quinze dernières minutes agiront un peu tel un cauchemar éveillé, une sorte de culmination qui vous restera longtemps. Tout comme vous restera la performance de Toni Collette, hallucinante dans un rôle très éprouvant qui aurait dû lui valoir un Oscar…

Bien que son second long-métrage, Midsommar, m’ait fait l’effet d’un pétard mouillé en dépit d’une forme remarquable (la faute à un manque de préparation en amont, selon moi), je qualifierai sans mal Ari Aster de futur grand. Vivement l’avenir. Sombre.

01. TAKE SHELTER

Nous voilà arrivés au sommet de la pyramide, du moins de ma pyramide personnelle. Curtis, joué par Michael Shannon, est assailli chaque nuit d’effrayants cauchemars dans lesquels les éléments se déchaînent contre lui et sa famille se trouve en danger ; mais plutôt que de consulter un psy comme le ferait n’importe qui, il se demande si ces cauchemars ne sont pas plutôt annonciateurs d’une apocalypse à venir. Avouez que c’est curieux, comme pitch. Ça donnait envie d’y aller, en 2010. Intéressant hasard : Take Shelter, ma TOUTE PREMIÈRE expérience cinématographique sensationnelle de la décennie, sera resté premier sur ma liste. Il n’est pour autant pas facile pour moi d’en parler. Je l’ai vu une solide poignée de fois, mais la dernière remonte à des années.

À l’époque, je n’avais pas encore vu Shotgun Stories, l’excellent premier long-métrage du réalisateur Jeff Nichols, aussi ai-je découvert avec celui-ci son impressionnant style de mise en scène, à la fois épuré et frontal. Si un grand film n’a pas besoin d’être insaisissable… celui-ci l’est. Il tangue constamment entre drame social indé, avec les problèmes d’argent du couple, et film d’épouvante gothique, avec ces visions d’épouvante brutales, laissant le spectateur hésiter constamment entre le naturel et le surnaturel, entre la peinture d’une détérioration psychologique et le récit fantastique en gestation, tous deux ayant pour toile de fond la détérioration civique d’une Amérique saignée par la récession économique (2008 n’était pas loin). On passe deux heures dans un état d’appréhension permanent, sachant que quelque chose de grave va se passer, mais ignorant COMMENT, complètement dans les pompes de Shannon, pas le moins intense des acteurs, et justement une des sources de notre appréhension… jusqu’à un des dénouements les plus forts de l’histoire du cinéma. Un épilogue qui donne, alors qu’on croyait avoir déjà tout reçu, et s’en contentait déjà volontiers. Qui, alors que le spectateur avait parfaitement accepté le genre auquel le film lui semblait finalement appartenir, à la fois change TOUT, on peut parler de 180°… et fait parfaitement sens.

Take Shelter est propulsé par deux cœurs : d’abord, le besoin primal de défense du foyer que ressent le protagoniste, développant une hantise de l’extérieur qui finit par être communicative ; ensuite, la confiance absolue, déraisonnable, qu’accorde au héros son épouse, jouée par une magnifique Jessica Chastain, dont la rousseur m’avait tué la même année, dans The Tree of Life, confiance qui dit tout ce qui doit être dit sur la vérité du lien amoureux. Encore à ce jour, le chef-d’œuvre du réalisateur, que j’espère retrouver au top de sa forme en cette décennie 2020, après une spielberguerie un peu ratée, Midnight Special, et un drame joli mais mineur, Loving, son dernier film à ce jour, qui remonte à cinq ans déjà, mine de rien. Même Spielberg a eu ses coups de mou, et bien de ses films n’en méritent pas moins leur place dans bien des tops…

Conclusion enthousiaste

C’était la première partie de ce futur top 30. J’espère que la lecture vous a été agréable. Et au cinéphile qui n’a pas déjà vu les dix films de cette liste, j’espère lui avoir donné envie de découvrir ceux qui manquent à son tableau de visionnages. Il ne le regrettera pas !