Mon bilan de l’année 2024

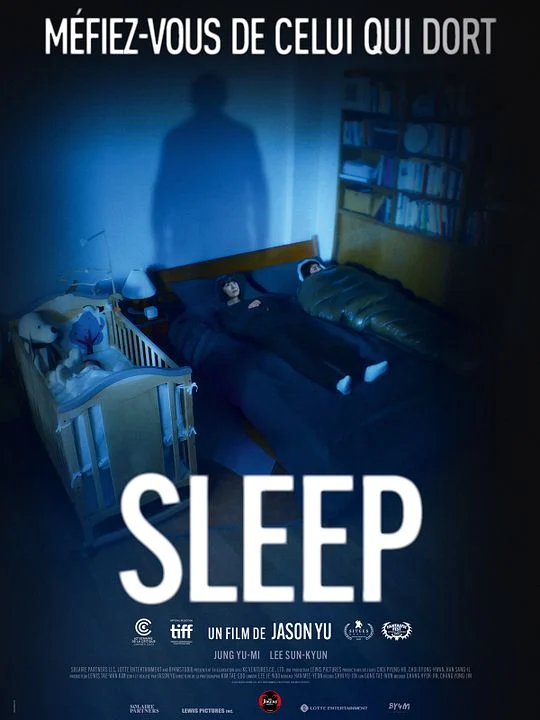

On ne pourra pas dire que 2024 a été une BONNE année pour les cinéphiles de la team America, amputée d’un paquet de ses précieux blockbusters par la grève monstre de l’année précédente. C’est sans doute, entre autres, pourquoi votre serviteur a TANT dû mater de films « sortis » cette année, en salle ou en streaming (plus précisément, 149 !), pour arriver à se bricoler un top 10 qu’il assume entièrement, comme l’année précédente. Mais que voulez-vous ? La vie est courte, et il faut donc vite décider si le cinéma, on l’aime vraiment, ou pas, voilà. Au programme : trois productions françaises, le faux film de vampires La Morsure, le faux film de gangsters corses Le Royaume, et la comédie enracinée Vingt Dieux ; le thriller cyber-gothique québécois Les Chambres rouges ; le survival espagnol Le Cercle des neiges ; deux films américains, la comédie dramatique palmée Anora et la méditation introspective de SF Spaceman ; le film d’animation polonais La Jeune fille et les paysans ; le film de peur pour insomniaques sud-coréen Sleep ; enfin, le drame policier indien Santosh. Au passage : sur ces dix films, on compte deux sorties streaming, Le Cercle des neiges et Spaceman (tous deux Netflix, brrrrr). Au doigt mouillé, on peut se risquer à avancer qu’en matière de sorties, 2024 n’a pas été aussi bien lotie que 2023, qui n’était elle-même pas méga-enthousiasmante, à quelques exceptions près… mais justement : il reste toujours les « quelques exceptions près » qui font toute la différence !

D’où l’intérêt d’attendre la TOUTE fin d’année pour faire un top annuel, au passage. Je n’ai jamais compris comment les gens, complètement flippés par le carnaval des réseaux sociaux, pouvaient faire leur top de fin d’année… fin novembre, avant donc d’avoir eu l’occasion de voir les « grosses » sorties du dernier mois (dans le cas de décembre 2024, ça donnait Conclave, Vingt Dieux, Oh, Canada, Nosferatu, My Sunshine…), donc j’ai attendu. À raison : Vingt dieux, sorti le 11/12, a trouvé in extremis sa place dans mon top.

Pour finir cette introduction déjà trop longue, au rayon des films qui ont été encensés par la critique cette année, je n’ai pas eu l’occasion de voir Sans jamais nous connaître, L’Histoire de Souleymane, Ma vie ma gueule, et même Blitz, parce que le cinéma de Steve McQueen a cessé de me fasciner il y a bien des années. Ça ne fait pas beaucoup, mais peut-être un de ces films serait-il dans mon top 10 si j’avais eu ladite occasion, allez savoir. On ne le saura jamais. Enfin, peut-être que MOI, je le saurai, si jamais je mate un jour un ou plusieurs de ces films, mais je ne modifierai pas ce texte pour autant, donc VOUS ne le saurez jamais. Ok, c’est bon, j’y vais, pas besoin de s’énerver.

Sommaire

Le top 10

10. LA MORSURE

Voyageons léger, pour commencer, avec un film français sorti mi-mai dans l’indifférence la plus totale. Et pourtant, ce faux petit film de vampire, délicieusement dandy, esthétiquement à tomber par terre – j’ai parfois cru avoir affaire à un film tourné sur pellicule, un peu influencé par l’épatante reconstitution de la France ET de l’image du cinéma français des années 60 –, avec ses éclairages fantasmagoriques et sa forêt aux ombres mouvantes, parfois habité par un onirisme pénétrant – voir les quelques mémorables scènes de cauchemar –, délicieusement court – 1h22 quand commence le générique de fin –, et qui a TOUT d’un premier long dans ce que la chose a de plus charmant… méritait franchement mieux. Le réalisateur Romain de Saint-Blanquat y a accompli deux choses : a) réussir à intégrer le présent top avec un truc sorti de nulle part, parce que je marche beaucoup au feeling et que celui de La Morsure m’a emballé dès le montage psychédélique du début – même si le film ne décolle vraiment qu’au bout d’un quart d’heure, quand les deux lycéennes font l’école buissonnière –, et b) me présenter l’à la fois adorable et ensorcelante Léonie Dahan-Lamort, avec ses grands yeux tristes – entendre son « je te donne ma dernière nuit » et redevenir adolescent –, peut-être LA révélation féminine de l’année dans ce très joli rôle de jeune fille que sa peur du monde extérieur conduit à se réfugier dans une pose de minette gothique que rien n’est supposé effrayer. J’ai écrit « faux film de vampire » : ce qui intrigue le plus, dans La Morsure, en dehors de sa protagoniste, c’est son rapport au surnaturel : il a beau exister, comme en témoignent les visions de Françoise – fait-on plus années 60 que ce prénom ? –, sa rencontre avec un vampire n’est en fait [spoiler alert !] qu’une rencontre avec un garçon aussi paumé qu’elle, et sa mort dans les flammes n’aurait été une prophétie autoréalisatrice [spoiler off/], donc on est à la fois aux frontières du réel, et pas bien loin d’une tranche de vie de la Nouvelle Vague… mais ça marche. Ignorez les glandus cyniques qui crachent dessus : on y trouve quelque chose d’élémentairement cinématographique – avec la caméra de Saint-Blanquat et son chef opérateur, un simple feu devient un tableau – et, dans son troisième acte, un sens de l’aventure très rafraîchissant, en phase avec la jeunesse de ses personnages. C’est un joli film sur une amitié, aussi, de celles qui peuvent sauver une vie. Non, vraiment… le scénario du film a beau tenir sur un ticket de métro, il y en a, des choses à regarder, et à écouter, dans La Morsure. Et cette mystérieuse musique, ses carillons nocturnes… non, vraiment, ça m’a emballé. Discrètement, mais emballé. Note : Lilith Grasmug, qui joue la BFF de Françoise, trouvera son occasion de briller la semaine suivante, dans un autre film français vu par personne, le soigné mais un peu trop prétentieux Foudre.

Voyageons léger, pour commencer, avec un film français sorti mi-mai dans l’indifférence la plus totale. Et pourtant, ce faux petit film de vampire, délicieusement dandy, esthétiquement à tomber par terre – j’ai parfois cru avoir affaire à un film tourné sur pellicule, un peu influencé par l’épatante reconstitution de la France ET de l’image du cinéma français des années 60 –, avec ses éclairages fantasmagoriques et sa forêt aux ombres mouvantes, parfois habité par un onirisme pénétrant – voir les quelques mémorables scènes de cauchemar –, délicieusement court – 1h22 quand commence le générique de fin –, et qui a TOUT d’un premier long dans ce que la chose a de plus charmant… méritait franchement mieux. Le réalisateur Romain de Saint-Blanquat y a accompli deux choses : a) réussir à intégrer le présent top avec un truc sorti de nulle part, parce que je marche beaucoup au feeling et que celui de La Morsure m’a emballé dès le montage psychédélique du début – même si le film ne décolle vraiment qu’au bout d’un quart d’heure, quand les deux lycéennes font l’école buissonnière –, et b) me présenter l’à la fois adorable et ensorcelante Léonie Dahan-Lamort, avec ses grands yeux tristes – entendre son « je te donne ma dernière nuit » et redevenir adolescent –, peut-être LA révélation féminine de l’année dans ce très joli rôle de jeune fille que sa peur du monde extérieur conduit à se réfugier dans une pose de minette gothique que rien n’est supposé effrayer. J’ai écrit « faux film de vampire » : ce qui intrigue le plus, dans La Morsure, en dehors de sa protagoniste, c’est son rapport au surnaturel : il a beau exister, comme en témoignent les visions de Françoise – fait-on plus années 60 que ce prénom ? –, sa rencontre avec un vampire n’est en fait [spoiler alert !] qu’une rencontre avec un garçon aussi paumé qu’elle, et sa mort dans les flammes n’aurait été une prophétie autoréalisatrice [spoiler off/], donc on est à la fois aux frontières du réel, et pas bien loin d’une tranche de vie de la Nouvelle Vague… mais ça marche. Ignorez les glandus cyniques qui crachent dessus : on y trouve quelque chose d’élémentairement cinématographique – avec la caméra de Saint-Blanquat et son chef opérateur, un simple feu devient un tableau – et, dans son troisième acte, un sens de l’aventure très rafraîchissant, en phase avec la jeunesse de ses personnages. C’est un joli film sur une amitié, aussi, de celles qui peuvent sauver une vie. Non, vraiment… le scénario du film a beau tenir sur un ticket de métro, il y en a, des choses à regarder, et à écouter, dans La Morsure. Et cette mystérieuse musique, ses carillons nocturnes… non, vraiment, ça m’a emballé. Discrètement, mais emballé. Note : Lilith Grasmug, qui joue la BFF de Françoise, trouvera son occasion de briller la semaine suivante, dans un autre film français vu par personne, le soigné mais un peu trop prétentieux Foudre.

09. SPACEMAN

La neuvième place de ce top est alouée à son seul élément vaguement polémique, compte tenu de l’accueil critique désastreux dont a souffert le film. Que voulez-vous ? Avec moi, la sauce a pris. Et j’en ai été le premier surpris, hein. Si l’on m’avait dit qu’un buddy movie spatial confrontant l’amuseur Adam Sandler à une araignée géante fan de pâte à tartiner serait un des rares films de l’année à me remuer, j’aurais probablement eu du mal à le croire. Même si l’on m’avait précisé l’identité de son réalisateur, le génial Johan « Chernobyl » Renck, ou celle de son compositeur, Max « The Leftovers » Richter. Il faut croire qu’à mon âge, j’ai encore des leçons à apprendre sur la magie du cinéma. Et sur celle de Renk, l’homme qui a su mettre en images le roman de Jaroslav Kalfař, qui a su faire passer ses excentricités improbables comme une lettre à la poste, à commencer par le personnage de Hanuš, extraterrestre solitaire, bourré d’empathie, et flanqué de la voix incroyablement apaisante d’un Paul Dano magistral, devenant l’araignée de soutien émotionnel du protagoniste Jakub, lui aussi en plein spleen, dans un film portant haut son bouleversant message, proche du nihilisme positif : l’homme a beau n’être rien dans l’écrasante immensité de l’univers, il a réussi à créer de ce rien quelque chose d’aussi beau que le sentiment amoureux, accomplissement proche du miracle auquel il doit impérativement veiller. Spaceman, odyssée intérieure méditative d’un homme se rappelant enfin ce qui compte et s’absolvant du crime de son père alors qu’il se trouve aux confins de l’univers, portrait de trois âmes esseulées réalisant la possibilité d’un lien, et film accessoirement rempli de belles répliques, c’est le Ad Astra de James Gray, mais en réussi, avec des touches du Solaris de Steven Soderbergh. Adam Sandler, décidément une exception à la règle en ce qu’il se bonifie au contact de Netflix, livre une impeccable performance d’homme fuyant le bonheur de peur qu’il ne sauve, ET de meilleur ami de Hanuš, avec qui il noue un lien d’une profondeur dramatique étonnante. Une dynamique en phase avec le ton du film, qui baigne dans une mélancolie poignante MAIS [spoiler alert !] se conclut de façon éminemment positive, avec cette géniale idée de nuage pourpre issu du Big Bang où début et fin coexistent. Non, franchement : face à ce film intelligemment adapté, mis en images – mention au rétrofuturisme coloré et à l’effet de distorsion des « souvenirs » –, et monté – pour changer des productions Netflix habituelles –, où la magie du cinéma opère décidément si bien – en arrivant à bouleverser avec un plan d’Adam Sandler enlaçant l’araignée –, je commence à croire que l’arachnophobie des gens les a aveuglés. Faut pas. Si un film peut les en guérir, c’est bien celui-ci.

La neuvième place de ce top est alouée à son seul élément vaguement polémique, compte tenu de l’accueil critique désastreux dont a souffert le film. Que voulez-vous ? Avec moi, la sauce a pris. Et j’en ai été le premier surpris, hein. Si l’on m’avait dit qu’un buddy movie spatial confrontant l’amuseur Adam Sandler à une araignée géante fan de pâte à tartiner serait un des rares films de l’année à me remuer, j’aurais probablement eu du mal à le croire. Même si l’on m’avait précisé l’identité de son réalisateur, le génial Johan « Chernobyl » Renck, ou celle de son compositeur, Max « The Leftovers » Richter. Il faut croire qu’à mon âge, j’ai encore des leçons à apprendre sur la magie du cinéma. Et sur celle de Renk, l’homme qui a su mettre en images le roman de Jaroslav Kalfař, qui a su faire passer ses excentricités improbables comme une lettre à la poste, à commencer par le personnage de Hanuš, extraterrestre solitaire, bourré d’empathie, et flanqué de la voix incroyablement apaisante d’un Paul Dano magistral, devenant l’araignée de soutien émotionnel du protagoniste Jakub, lui aussi en plein spleen, dans un film portant haut son bouleversant message, proche du nihilisme positif : l’homme a beau n’être rien dans l’écrasante immensité de l’univers, il a réussi à créer de ce rien quelque chose d’aussi beau que le sentiment amoureux, accomplissement proche du miracle auquel il doit impérativement veiller. Spaceman, odyssée intérieure méditative d’un homme se rappelant enfin ce qui compte et s’absolvant du crime de son père alors qu’il se trouve aux confins de l’univers, portrait de trois âmes esseulées réalisant la possibilité d’un lien, et film accessoirement rempli de belles répliques, c’est le Ad Astra de James Gray, mais en réussi, avec des touches du Solaris de Steven Soderbergh. Adam Sandler, décidément une exception à la règle en ce qu’il se bonifie au contact de Netflix, livre une impeccable performance d’homme fuyant le bonheur de peur qu’il ne sauve, ET de meilleur ami de Hanuš, avec qui il noue un lien d’une profondeur dramatique étonnante. Une dynamique en phase avec le ton du film, qui baigne dans une mélancolie poignante MAIS [spoiler alert !] se conclut de façon éminemment positive, avec cette géniale idée de nuage pourpre issu du Big Bang où début et fin coexistent. Non, franchement : face à ce film intelligemment adapté, mis en images – mention au rétrofuturisme coloré et à l’effet de distorsion des « souvenirs » –, et monté – pour changer des productions Netflix habituelles –, où la magie du cinéma opère décidément si bien – en arrivant à bouleverser avec un plan d’Adam Sandler enlaçant l’araignée –, je commence à croire que l’arachnophobie des gens les a aveuglés. Faut pas. Si un film peut les en guérir, c’est bien celui-ci.

08. SANTOSH

Avec ce huitième film, on revient sur Terre… mais pas complètement, en tout cas pas du point de vue d’un Français étranger au cinéma indien. Il est grand temps que je rattrape mon retard à ce sujet. D’abord parce que l’Inde, bien au-delà de Bollywood, semble regorger d’une fascinante richesse cinématographique, continent culturel à lui seul à côté duquel il est franchement anormal que je sois passé aussi longtemps. Ensuite, parce que Santosh m’a rappelé ce qu’est le dépaysement, à moi qui suis surtout familier d’un Extrême-Orient somme toute assez occidentalisé dans sa forme, où l’Européen peut à peu près s’y retrouver. Oui, j’avais oublié cette exaltante sensation d’être projeté dans un univers radicalement différent du sien. Et, élément rassurant, les critiques de spectateurs plus au fait de la culture indienne semblent unanimes, la réalisatrice Sandhya Suri a su capter la singularité de ce pays, avec ses inévitables contrastes, ses traditions parfois déconcertantes, et une approche sociale si éloignée de la nôtre. C’est d’ailleurs là que Santosh frappe fort : ce n’est pas un simple film policier mais un miroir tendu vers une société-monde obéissant à des codes qui forment tant bien que mal un tout auquel ses habitants se doivent d’adhérer (pour « faire Inde »…). Par exemple, l’idée même qu’une femme puisse hériter du travail de son mari défunt ne peut QUE nous sembler saugrenue, et pourtant, Santosh parvient à faire de cette tradition le socle d’une intrigue captivante. Et puis, il y a son interprète Shahana Goswami, sans surprise une parfaite inconnue en France, qui m’a littéralement bluffé par sa performance : son interprétation d’une femme propulsée dans un rôle qui la dépasse, d’une authenticité rare qui n’était certainement pas gagnée d’avance, est une des clés de voûte de ce spectacle incroyablement immersif – l’autre étant la caméra exploratrice de Suri. Tout n’est pas parfait, bien sûr, l’écriture a ses quelques ratés, notamment dans l’évolution un peu trop sommaire de la protagoniste : on aurait aimé que Suri prenne plus de temps pour détailler le processus d’adaptation de Santosh à sa nouvelle vie, car en l’état, on passe un peu trop de zéro à cent, et le film a quelques problèmes de rythme, notamment à mi-chemin. Mais elle n’en est pas moins une héroïne captivante, que Suri filme avec une belle absence de compromission dans un long-métrage regorgeant de moments si immersifs qu’ils marquent au moins autant que la somme de leurs parties, et qu’on aurait volontiers suivi plus longtemps à travers les méandres de ce fascinant univers. Et au fond, ce n’est pas pour la perfection qu’on s’attarde sur un film, mais pour ces éclats de vérité qui font à quelques reprises oublier au spectateur qu’il regarde un film. Note : au rayon films indiens (mais pas que) mis en scène par une réalisatrice indienne (mais pas que), pas mal de critiques semblent préférer le primé à Cannes All We Imagine As Light… bien que j’ai trouvé touchante la poésie de ce film… pas moi.

Avec ce huitième film, on revient sur Terre… mais pas complètement, en tout cas pas du point de vue d’un Français étranger au cinéma indien. Il est grand temps que je rattrape mon retard à ce sujet. D’abord parce que l’Inde, bien au-delà de Bollywood, semble regorger d’une fascinante richesse cinématographique, continent culturel à lui seul à côté duquel il est franchement anormal que je sois passé aussi longtemps. Ensuite, parce que Santosh m’a rappelé ce qu’est le dépaysement, à moi qui suis surtout familier d’un Extrême-Orient somme toute assez occidentalisé dans sa forme, où l’Européen peut à peu près s’y retrouver. Oui, j’avais oublié cette exaltante sensation d’être projeté dans un univers radicalement différent du sien. Et, élément rassurant, les critiques de spectateurs plus au fait de la culture indienne semblent unanimes, la réalisatrice Sandhya Suri a su capter la singularité de ce pays, avec ses inévitables contrastes, ses traditions parfois déconcertantes, et une approche sociale si éloignée de la nôtre. C’est d’ailleurs là que Santosh frappe fort : ce n’est pas un simple film policier mais un miroir tendu vers une société-monde obéissant à des codes qui forment tant bien que mal un tout auquel ses habitants se doivent d’adhérer (pour « faire Inde »…). Par exemple, l’idée même qu’une femme puisse hériter du travail de son mari défunt ne peut QUE nous sembler saugrenue, et pourtant, Santosh parvient à faire de cette tradition le socle d’une intrigue captivante. Et puis, il y a son interprète Shahana Goswami, sans surprise une parfaite inconnue en France, qui m’a littéralement bluffé par sa performance : son interprétation d’une femme propulsée dans un rôle qui la dépasse, d’une authenticité rare qui n’était certainement pas gagnée d’avance, est une des clés de voûte de ce spectacle incroyablement immersif – l’autre étant la caméra exploratrice de Suri. Tout n’est pas parfait, bien sûr, l’écriture a ses quelques ratés, notamment dans l’évolution un peu trop sommaire de la protagoniste : on aurait aimé que Suri prenne plus de temps pour détailler le processus d’adaptation de Santosh à sa nouvelle vie, car en l’état, on passe un peu trop de zéro à cent, et le film a quelques problèmes de rythme, notamment à mi-chemin. Mais elle n’en est pas moins une héroïne captivante, que Suri filme avec une belle absence de compromission dans un long-métrage regorgeant de moments si immersifs qu’ils marquent au moins autant que la somme de leurs parties, et qu’on aurait volontiers suivi plus longtemps à travers les méandres de ce fascinant univers. Et au fond, ce n’est pas pour la perfection qu’on s’attarde sur un film, mais pour ces éclats de vérité qui font à quelques reprises oublier au spectateur qu’il regarde un film. Note : au rayon films indiens (mais pas que) mis en scène par une réalisatrice indienne (mais pas que), pas mal de critiques semblent préférer le primé à Cannes All We Imagine As Light… bien que j’ai trouvé touchante la poésie de ce film… pas moi.

07. VINGT DIEUX

Deuxième petit film français de ce top, mais un qui n’est PAS passé inaperçu, cette fois-ci, c’est le moins qu’on puisse dire. Avec Vingt Dieux, on tient une pépite du cinéma français, à la fois lettre d’amour bienvenue à l’enracinement ET hommage renseigné à l’artisanat. Louise Courvoisier, à peine trente ans, y capte avec une admirable rigueur la dureté d’un métier trop souvent dénigré : être fromager, comme le découvrira son héros Totone, est un travail noble mais des plus pénibles, que le film ne cherchera jamais à édulcorer, comme il ne cherchera jamais à idéaliser la France où se déroule son histoire. Fruit d’une possible mode du « cinéma de terroir », tourné dans le Jura et filmé en lumière naturelle, Vingt dieux s’impose comme une réussite autrement plus réjouissante qu’un Chien de la casse, par exemple, en immergeant le spectateur dans une France périphérique pleine de caractère et de couacs dont il capte la déshérence à travers des tableaux d’un réalisme désarmant, des panoramas brumeux de la campagne au petit matin aux scènes intimistes, comme celle où Totone végète devant la télévision, à la nuit tombée, tandis que dort sa petite sœur, blottie contre lui… ça sent le vécu. La part docu, centrée sur la fabrication du comté, est, quant à elle, admirable de précision, et enrichit même cette immersion. Le film brille aussi par ses personnages, parce que sans, un film pareil ne tiendrait pas cinq minutes. Totone, jeune homme taiseux et rentre-dedans MAIS attachant (que les amateurs de l’expression « masculinité toxique » aillent se faire cuire un œuf d’autruche), capte l’attention dès la scène d’ouverture, un strip-tease improvisé sur un bar. À ses côtés, la jeune Luna Garret, qui interprète la petite sœur susmentionnée, est inoubliable : ses grands yeux tristes et sa bonhommie font de son personnage l’alliée idéale de son nerveux frangin, qui se rapproche d’elle après la mort de leur père, et avec qui se bâtit une complicité regorgeant de moments de comédie topissimes, comme lorsqu’elle renchérit naïvement sur les revendications de son frère (« Bah oui !! »). Marie-Lise, la jeune fermière un peu garçon manqué avec qui Totone vit une romance joliment gauche, rappelle par moments l’Adèle Haenel du génial Les Combattants. Enfin, les deux amis avec qui Totone forme sa bande sont, eux, au diapason du message que Courvoisier brode sur l’amitié en temps de galère. Et si le casting est composé d’acteurs non-professionnels, leurs interprétations n’en sont pas moins impeccables. Avec sa mise en scène, habitée et précise, et son univers doux-amer, tendre et rugueux, Vingt dieux, récit initiatique aux airs d’épopée agricole, fait mouche. On souhaite à sa génitrice de transformer l’essai.

Deuxième petit film français de ce top, mais un qui n’est PAS passé inaperçu, cette fois-ci, c’est le moins qu’on puisse dire. Avec Vingt Dieux, on tient une pépite du cinéma français, à la fois lettre d’amour bienvenue à l’enracinement ET hommage renseigné à l’artisanat. Louise Courvoisier, à peine trente ans, y capte avec une admirable rigueur la dureté d’un métier trop souvent dénigré : être fromager, comme le découvrira son héros Totone, est un travail noble mais des plus pénibles, que le film ne cherchera jamais à édulcorer, comme il ne cherchera jamais à idéaliser la France où se déroule son histoire. Fruit d’une possible mode du « cinéma de terroir », tourné dans le Jura et filmé en lumière naturelle, Vingt dieux s’impose comme une réussite autrement plus réjouissante qu’un Chien de la casse, par exemple, en immergeant le spectateur dans une France périphérique pleine de caractère et de couacs dont il capte la déshérence à travers des tableaux d’un réalisme désarmant, des panoramas brumeux de la campagne au petit matin aux scènes intimistes, comme celle où Totone végète devant la télévision, à la nuit tombée, tandis que dort sa petite sœur, blottie contre lui… ça sent le vécu. La part docu, centrée sur la fabrication du comté, est, quant à elle, admirable de précision, et enrichit même cette immersion. Le film brille aussi par ses personnages, parce que sans, un film pareil ne tiendrait pas cinq minutes. Totone, jeune homme taiseux et rentre-dedans MAIS attachant (que les amateurs de l’expression « masculinité toxique » aillent se faire cuire un œuf d’autruche), capte l’attention dès la scène d’ouverture, un strip-tease improvisé sur un bar. À ses côtés, la jeune Luna Garret, qui interprète la petite sœur susmentionnée, est inoubliable : ses grands yeux tristes et sa bonhommie font de son personnage l’alliée idéale de son nerveux frangin, qui se rapproche d’elle après la mort de leur père, et avec qui se bâtit une complicité regorgeant de moments de comédie topissimes, comme lorsqu’elle renchérit naïvement sur les revendications de son frère (« Bah oui !! »). Marie-Lise, la jeune fermière un peu garçon manqué avec qui Totone vit une romance joliment gauche, rappelle par moments l’Adèle Haenel du génial Les Combattants. Enfin, les deux amis avec qui Totone forme sa bande sont, eux, au diapason du message que Courvoisier brode sur l’amitié en temps de galère. Et si le casting est composé d’acteurs non-professionnels, leurs interprétations n’en sont pas moins impeccables. Avec sa mise en scène, habitée et précise, et son univers doux-amer, tendre et rugueux, Vingt dieux, récit initiatique aux airs d’épopée agricole, fait mouche. On souhaite à sa génitrice de transformer l’essai.

06. SLEEP

De prime abord, le sud-coréen Sleep semblait s’inscrire dans la lignée des classiques du cinéma de fantômes asiatique et surfer sur des tendances horrifiques qu’Hollywood décline à la chaîne, et sans grande imagination, depuis une quinzaine d’années, à la Conjuring. Avec ses vagues airs de mix d’Insidious et de Rosemary’s Baby, tout dans son pitch laissait croire au plus générique des récits surnaturels. Seulement, ce n’est PAS ce que Jason Yu nous réservait. Très vite, sa sale bête de film s’éloigne franchement des clichés du genre pour nous plonger dans un drame psychologique d’une finesse surprenante, fort d’un beau portrait de couple, et où la véritable peur naît bien plus de notre sordide réalité physique que d’un quelconque au-delà. Là où le cinéma s’attarde généralement sur le personnage « hanté », Yu choisit, lui, de porter son regard sur celui qui assiste, impuissant, à la « possession », et en paie le prix de la façon à la fois la plus originale et banale qui soit ; un changement de perspective qui fait toute la différence. Le protagoniste de Sleep n’est donc pas le somnambule Hyun-su, qui vit son handicap avec une certaine bonhomie, mais sa compagne Soo-jin, qui endure, observe, tente de comprendre. Le poids de cette responsabilité, souvent sous-estimé dans la fiction, devient ici le moteur principal de l’angoisse. Là réside l’intelligence d’un film dont le méchant n’est ni un spectre, ni une malédiction, mais juste… le manque de sommeil. C’est cette idée, d’une prodigieuse efficacité, qui donne à Sleep toute sa singularité. Le surnaturel agit davantage en toile de fond, amplifiant la paranoïa et les tensions existantes, mais la menace première reste ancrée dans des réalités universelles : la fatigue, l’impuissance, la peur de la folie, la peur de perdre pied. Le film fonctionne donc à double niveau : comme une expérience d’horreur pure ET comme une plongée dans les fractures invisibles d’un couple au fonctionnement mis en péril. Et puisqu’on parle d’un premier long-métrage, autant qualifier Sleep de tour de force. Si son film, manifestement tourné en numérique, n’est pas toujours un régal des sens, Yu maîtrise en revanche parfaitement la montée progressive de l’angoisse, distillant chaque élément perturbateur avec une vraie science du crescendo dramatique. Le film évite les effets faciles et préfère construire un climat où l’inconfort s’installe lentement, insidieusement. L’incertitude quant à la nature réelle des événements – hallucinations, malédiction ou simple trouble du sommeil – est maintenue jusqu’au bout, rappelant le génial Take Shelter de Jeff Nichols, et cette incertitude gonfle de tension un climax suffisamment oppressant. Impossible de ne pas saluer la performance de l’actrice principale, qui, malgré son gabarit hamster, parvient à flanquer une authentique frousse à quelques reprises, certains de ses regards ou gestes suffisant à faire naître une vraue inquiétude. Sleep s’impose comme un drame psychologique à la frontière du fantastique, démontrant que les plus grandes terreurs sont souvent celles… qu’on vit à huis clos.

De prime abord, le sud-coréen Sleep semblait s’inscrire dans la lignée des classiques du cinéma de fantômes asiatique et surfer sur des tendances horrifiques qu’Hollywood décline à la chaîne, et sans grande imagination, depuis une quinzaine d’années, à la Conjuring. Avec ses vagues airs de mix d’Insidious et de Rosemary’s Baby, tout dans son pitch laissait croire au plus générique des récits surnaturels. Seulement, ce n’est PAS ce que Jason Yu nous réservait. Très vite, sa sale bête de film s’éloigne franchement des clichés du genre pour nous plonger dans un drame psychologique d’une finesse surprenante, fort d’un beau portrait de couple, et où la véritable peur naît bien plus de notre sordide réalité physique que d’un quelconque au-delà. Là où le cinéma s’attarde généralement sur le personnage « hanté », Yu choisit, lui, de porter son regard sur celui qui assiste, impuissant, à la « possession », et en paie le prix de la façon à la fois la plus originale et banale qui soit ; un changement de perspective qui fait toute la différence. Le protagoniste de Sleep n’est donc pas le somnambule Hyun-su, qui vit son handicap avec une certaine bonhomie, mais sa compagne Soo-jin, qui endure, observe, tente de comprendre. Le poids de cette responsabilité, souvent sous-estimé dans la fiction, devient ici le moteur principal de l’angoisse. Là réside l’intelligence d’un film dont le méchant n’est ni un spectre, ni une malédiction, mais juste… le manque de sommeil. C’est cette idée, d’une prodigieuse efficacité, qui donne à Sleep toute sa singularité. Le surnaturel agit davantage en toile de fond, amplifiant la paranoïa et les tensions existantes, mais la menace première reste ancrée dans des réalités universelles : la fatigue, l’impuissance, la peur de la folie, la peur de perdre pied. Le film fonctionne donc à double niveau : comme une expérience d’horreur pure ET comme une plongée dans les fractures invisibles d’un couple au fonctionnement mis en péril. Et puisqu’on parle d’un premier long-métrage, autant qualifier Sleep de tour de force. Si son film, manifestement tourné en numérique, n’est pas toujours un régal des sens, Yu maîtrise en revanche parfaitement la montée progressive de l’angoisse, distillant chaque élément perturbateur avec une vraie science du crescendo dramatique. Le film évite les effets faciles et préfère construire un climat où l’inconfort s’installe lentement, insidieusement. L’incertitude quant à la nature réelle des événements – hallucinations, malédiction ou simple trouble du sommeil – est maintenue jusqu’au bout, rappelant le génial Take Shelter de Jeff Nichols, et cette incertitude gonfle de tension un climax suffisamment oppressant. Impossible de ne pas saluer la performance de l’actrice principale, qui, malgré son gabarit hamster, parvient à flanquer une authentique frousse à quelques reprises, certains de ses regards ou gestes suffisant à faire naître une vraue inquiétude. Sleep s’impose comme un drame psychologique à la frontière du fantastique, démontrant que les plus grandes terreurs sont souvent celles… qu’on vit à huis clos.

05. LA JEUNE FILLE ET LES PAYSANS

On entre dans le top 5 avec ce somptueux récit graphique de grandeurs et misères paysannes dans la campagne polonaise du XIXe siècle, condensées autour la figure magnétique de Jagna, la plus belle fille du village, trop belle pour son propre bien, dans un film adapté du chef-d’oeuvre littéraire de Władysław Reymont Les Paysans, mettant en lumière les dynamiques communautaires, les tensions de classe, et la place des femmes dans un contexte où la terre est au cœur de toutes les préoccupations. Chłopi, titre original signifiant littéralement « les paysans », est une fresque viscérale où la beauté et la brutalité de la vie rurale s’entrelacent dans une mise en scène qualifiable de peinture à l’huile en mouvement – je sais, c’est concept. L’œuvre frappe par sa richesse visuelle et son ambition artistique, transformant ce récit tragique en une véritable toile vivante où chaque plan semble avoir été minutieusement composé pour refléter les saisons et les cycles immuables de la nature… et des hommes. Si l’écriture ne brille pas toujours par sa subtilité – on est dans le registre du conte, avec ses archétypes et ses symboles appuyés – le traitement visuel et émotionnel compense laaaargement ses quelques lourdeurs narratives. Certaines scènes sont gravées dans la rétine, inoubliables de puissance poétique : Jagna et Antek s’enlaçant sous une pluie battante, les danses collectives enivrées, ou encore Hanka luttant à travers la neige. Ces moments de grâce, où le temps semble suspendu, côtoient des séquences où la rudesse du monde paysan reprend ses droits, offrant un équilibre constant entre beauté et âpreté. Chłopi puise aussi sa force dans l’attention portée au passage des saisons, que ce soit à travers des time-lapse naturalistes ou de simples observations du quotidien. La nature n’est jamais un décor passif, c’est une entité omniprésente, qui façonne les destins autant que les traditions. C’est justement dans cette relation intime entre l’homme et son environnement que réside l’une des plus belles réussites du film. La réplique d’Antek à Jagna, « Tu es la terre sainte où germe la vie », renforce ce lien sacré, l’assimilant à une force créatrice aussi désirée que crainte, et faisant d’elle une figure quasi mythologique. Toute proportion gardée, le film des Welchman m’a parfois rappelé le monumental Mother! de Darren Aronofsky, en ce qu’on trouve dans les deux films cette même tension entre adoration et destruction, ce même portrait de la beauté sacrifiée sur l’autel des pulsions humaines. [spoiler alert !] La fin, dramatique mais libératrice, laisse planer une certaine ambiguïté : Jagna finit-elle victime… ou transcendée ? [spoiler off/] Enfin, les critiques bobos-trotskistes parlent beaucoup d’une dénonciation du « patriarcat » : c’est là LEUR interprétation, lourdement biaisée idéologiquement ; en réalité, quand il s’agit de mettre en scène la bassesse et la vilénie, le film a, au contraire, l’intelligence de traiter hommes et femmes sur un pied d’égalité. Chłopi n’est pas une simple dénonciation du système, mais une immersion totale dans un monde où la morale s’efface souvent devant les impératifs de survie. Une œuvre riche, à la fois tragique et merveilleuse.

On entre dans le top 5 avec ce somptueux récit graphique de grandeurs et misères paysannes dans la campagne polonaise du XIXe siècle, condensées autour la figure magnétique de Jagna, la plus belle fille du village, trop belle pour son propre bien, dans un film adapté du chef-d’oeuvre littéraire de Władysław Reymont Les Paysans, mettant en lumière les dynamiques communautaires, les tensions de classe, et la place des femmes dans un contexte où la terre est au cœur de toutes les préoccupations. Chłopi, titre original signifiant littéralement « les paysans », est une fresque viscérale où la beauté et la brutalité de la vie rurale s’entrelacent dans une mise en scène qualifiable de peinture à l’huile en mouvement – je sais, c’est concept. L’œuvre frappe par sa richesse visuelle et son ambition artistique, transformant ce récit tragique en une véritable toile vivante où chaque plan semble avoir été minutieusement composé pour refléter les saisons et les cycles immuables de la nature… et des hommes. Si l’écriture ne brille pas toujours par sa subtilité – on est dans le registre du conte, avec ses archétypes et ses symboles appuyés – le traitement visuel et émotionnel compense laaaargement ses quelques lourdeurs narratives. Certaines scènes sont gravées dans la rétine, inoubliables de puissance poétique : Jagna et Antek s’enlaçant sous une pluie battante, les danses collectives enivrées, ou encore Hanka luttant à travers la neige. Ces moments de grâce, où le temps semble suspendu, côtoient des séquences où la rudesse du monde paysan reprend ses droits, offrant un équilibre constant entre beauté et âpreté. Chłopi puise aussi sa force dans l’attention portée au passage des saisons, que ce soit à travers des time-lapse naturalistes ou de simples observations du quotidien. La nature n’est jamais un décor passif, c’est une entité omniprésente, qui façonne les destins autant que les traditions. C’est justement dans cette relation intime entre l’homme et son environnement que réside l’une des plus belles réussites du film. La réplique d’Antek à Jagna, « Tu es la terre sainte où germe la vie », renforce ce lien sacré, l’assimilant à une force créatrice aussi désirée que crainte, et faisant d’elle une figure quasi mythologique. Toute proportion gardée, le film des Welchman m’a parfois rappelé le monumental Mother! de Darren Aronofsky, en ce qu’on trouve dans les deux films cette même tension entre adoration et destruction, ce même portrait de la beauté sacrifiée sur l’autel des pulsions humaines. [spoiler alert !] La fin, dramatique mais libératrice, laisse planer une certaine ambiguïté : Jagna finit-elle victime… ou transcendée ? [spoiler off/] Enfin, les critiques bobos-trotskistes parlent beaucoup d’une dénonciation du « patriarcat » : c’est là LEUR interprétation, lourdement biaisée idéologiquement ; en réalité, quand il s’agit de mettre en scène la bassesse et la vilénie, le film a, au contraire, l’intelligence de traiter hommes et femmes sur un pied d’égalité. Chłopi n’est pas une simple dénonciation du système, mais une immersion totale dans un monde où la morale s’efface souvent devant les impératifs de survie. Une œuvre riche, à la fois tragique et merveilleuse.

04. ANORA

Hey, un film méritant grosso modo son buzz cannois, quelle originalité ! Je ne dis pas que c’est rarissime, mais… n’ayant pas été complètement emballé par le pourtant solide Anatomie d’une chute, je considère le bijou de Sean Baker comme la première Palme d’or méritée depuis le Parasite de Bong Joon-ho, sorti il y a cinq ans… a fortiori parce qu’on parle d’un film qui, tel Pulp Fiction trente ans plus tôt, n’a pas vraiment la « dégaine » d’un film palmé. De Baker, je n’avais vu que The Florida Project, dont l’esthétique et la direction d’acteurs m’avaient beaucoup plu, mais le scénario, nettement moins, aussi ne m’attendais-je pas à quelque chose d’aussi irrésistible, et d’aussi libre, quand je me suis lancé dans Anora, qui commence comme un très divertissant Pretty Woman dégling’, porté par la photographie incroyablement immersive de Drew Daniels, au plus près des corps, puis prend totalement de court vers la cinquantième minute avec l’arrivée des hommes de main Garnick et Igor et l’hilarante sortie de route qu’elle provoque, continue de surprendre délicieusement en donnant l’impression d’improviser un road trip dans l’univers d’Uncut Gems, plein de charme dans sa peinture de mœurs même s’il traîne un peu en longueur (seul défaut du film), puis [spoiler alert !] prend DE NOUVEAU de court dans son formidable dernier quart d’heure, notamment dans sa puissante dernière scène, qui tranche avec la comédie, avec les simulacres de joie du pauvre Ivan, avec les sarcasmes défensifs de notre héroïne Ani, avec tout le bullshit pailleté de Las Vegas, pour laisser enfin place à la première chose vraie que l’héroïne vivra de tout le film, peut-être de toute sa vie : sa rencontre avec le touchant Igor… en réalité, LA romance du film [spoiler off/]. Quel caractère – un caractère dont profitent bien des personnages d’Anora, film éminemment « character-driven ». Quel panache. Quel talent, que de savoir canaliser cela, quelque chose d’aussi subtil, dans une mise en scène aussi divertissante. Quel talent, que d’avoir su caster la craquante Mikey Madison, débordante d’un talent qui remplit son jeune jeu à en faire craquer les murs, et presque les strings, aussi, qu’elle a de plusieurs couleurs sur sa mémorable paire de fesses (désolé, les bigots, le cul a sa place dans un film flanqué d’une telle pulsion de vie, et qui « parle » si bien du sexe) ! Comme tout le monde, j’avais remarqué sa frimousse dans Once Upon a Time in Hollywood (en 2019, là aussi), mais de là à penser qu’elle aurait à ce point les épaules et le charme, dans un film en réalité si nuancé dans ce qu’il fait de la comédie humaine (qu’on ne me sorte juste pas cette connerie de « dénonciation du rêve américain » !)… ça rend presque admiratif. Faire un film à la fois imprévisible, vraiment imprévisible (d’où l’impression d’improvisation, par moment), ET cohérent, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est ce qu’a pourtant fait Sean Baker avec Anora, film qui ne ressemble à rien de connu… et en bien.

Hey, un film méritant grosso modo son buzz cannois, quelle originalité ! Je ne dis pas que c’est rarissime, mais… n’ayant pas été complètement emballé par le pourtant solide Anatomie d’une chute, je considère le bijou de Sean Baker comme la première Palme d’or méritée depuis le Parasite de Bong Joon-ho, sorti il y a cinq ans… a fortiori parce qu’on parle d’un film qui, tel Pulp Fiction trente ans plus tôt, n’a pas vraiment la « dégaine » d’un film palmé. De Baker, je n’avais vu que The Florida Project, dont l’esthétique et la direction d’acteurs m’avaient beaucoup plu, mais le scénario, nettement moins, aussi ne m’attendais-je pas à quelque chose d’aussi irrésistible, et d’aussi libre, quand je me suis lancé dans Anora, qui commence comme un très divertissant Pretty Woman dégling’, porté par la photographie incroyablement immersive de Drew Daniels, au plus près des corps, puis prend totalement de court vers la cinquantième minute avec l’arrivée des hommes de main Garnick et Igor et l’hilarante sortie de route qu’elle provoque, continue de surprendre délicieusement en donnant l’impression d’improviser un road trip dans l’univers d’Uncut Gems, plein de charme dans sa peinture de mœurs même s’il traîne un peu en longueur (seul défaut du film), puis [spoiler alert !] prend DE NOUVEAU de court dans son formidable dernier quart d’heure, notamment dans sa puissante dernière scène, qui tranche avec la comédie, avec les simulacres de joie du pauvre Ivan, avec les sarcasmes défensifs de notre héroïne Ani, avec tout le bullshit pailleté de Las Vegas, pour laisser enfin place à la première chose vraie que l’héroïne vivra de tout le film, peut-être de toute sa vie : sa rencontre avec le touchant Igor… en réalité, LA romance du film [spoiler off/]. Quel caractère – un caractère dont profitent bien des personnages d’Anora, film éminemment « character-driven ». Quel panache. Quel talent, que de savoir canaliser cela, quelque chose d’aussi subtil, dans une mise en scène aussi divertissante. Quel talent, que d’avoir su caster la craquante Mikey Madison, débordante d’un talent qui remplit son jeune jeu à en faire craquer les murs, et presque les strings, aussi, qu’elle a de plusieurs couleurs sur sa mémorable paire de fesses (désolé, les bigots, le cul a sa place dans un film flanqué d’une telle pulsion de vie, et qui « parle » si bien du sexe) ! Comme tout le monde, j’avais remarqué sa frimousse dans Once Upon a Time in Hollywood (en 2019, là aussi), mais de là à penser qu’elle aurait à ce point les épaules et le charme, dans un film en réalité si nuancé dans ce qu’il fait de la comédie humaine (qu’on ne me sorte juste pas cette connerie de « dénonciation du rêve américain » !)… ça rend presque admiratif. Faire un film à la fois imprévisible, vraiment imprévisible (d’où l’impression d’improvisation, par moment), ET cohérent, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est ce qu’a pourtant fait Sean Baker avec Anora, film qui ne ressemble à rien de connu… et en bien.

On entre dans l’heureusement très évident top 3 de 2024 avec son premier OVNI, qui a su faire froid dans le dos au cœur d’un hiver qui manquait justement de froideur. Les Chambres rouges, film québécois sur le Mal et non ce n’est pas une blague, est une exploration à la fois méticuleuse et baroque, minimaliste et par instant spectaculaire, authentique et aux frontières du surnaturel, obsédante et dérangeante, à la fois de ce Mal qu’on osera qualifier d’absolu (d’où la majuscule) ET d’une psyché en apparence inaccessible, celle de sa diablement ambivalente protagoniste Kelly-Anne, sorte de version psychopathique de la Lisbeth Salander de Millennium (puisque moralement des plus ambiguës), ascendant Lain, de Serial Experiments Lain, pour la partie cyber-glauque, et, accessoirement, un des mystères les plus obsédants que le cinéma m’a récemment offerts. Le film de Pascal Plante a beau être, dans l’ensemble, très bien écrit, c’est avant tout par sa mise en scène qu’il impressionne, et ce d’entrée de jeu, avec le discret mais intense plan-séquence du premier quart d’heure, au tribunal, prouesse de mise en scène minimaliste mais terriblement efficace. Plante a été certes bien aidé par le regard noir de ce faux ange qu’est son actrice Julie Gariepy et par une ensorcelante musique rappelant celles de Lady Vengeance et Maniac – cf. la scène craignos où Kelly-Anne, grimée en une des victimes, se fait évacuer de la salle d’audience avec un cri de femme en fond sonore. Mais son film a une cohérence stylistique qui ne peut qu’être l’œuvre de son réalisateur, observable dans sa photographie comme dans son rapport au son – après La Zone d’intérêt, 2024 accueillait un autre film où le son se chargeait de faire frissonner. Rendons en revanche service au lecteur tenté : en suggérant grossièrement que Kelly-Anne est une « adoratrice » du tueur en série du film comme les Manson girls adulaient leur gourou barbu dégénéré, l’affiche du film et le résumé d’Allociné ne font rien de moins que de la désinformation bien crasse. Plante n’a PAS fait un film sur l’hybristophilie, même du côté de l’« autre » fille, Clémentine (tout aussi formidable Laurie Fortin-Babin), puisqu’elle croit le tueur innocent. Non, ce qu’il y raconte est nettement plus complexe, et a davantage trait à la frontière ténue séparant l’obsession de la complicité passive, ainsi qu’à une variété d’autre sujets que ce film aussi insaisissable que sa protagoniste traite avec une égale pertinence, du dark web, rarement exploré dans sa sombre démesure, au voyeurisme du spectateur, qu’il titille allègrement, en passant par l’IA, dont il associe les progrès technologiques à la possibilité d’une régression de notre espèce, et même la légende arthurienne, qui ajoute une dimension mythologique au récit, renforçant l’idée que ce foutu Mal est décidément une force intemporelle et omniprésente. Kelly-Anne et Clémentine forment par ailleurs un duo aussi divertissant que déconcertant, et ce double portrait de jeunes femmes marginales constitue l’un des piliers émotionnels du film, apportant une étrange forme de tendresse au milieu d’une noirceur pénétrante. Le film ne se contente pas de choquer, ou de faire peur, il invite donc à une réflexion plus profonde sur plusieurs sujets qu’il donne l’impression d’assembler comme les symptômes de ce Mal qui lui a inspiré sa plongée sans concession dans les ténèbres de l’âme humaine…

On entre dans l’heureusement très évident top 3 de 2024 avec son premier OVNI, qui a su faire froid dans le dos au cœur d’un hiver qui manquait justement de froideur. Les Chambres rouges, film québécois sur le Mal et non ce n’est pas une blague, est une exploration à la fois méticuleuse et baroque, minimaliste et par instant spectaculaire, authentique et aux frontières du surnaturel, obsédante et dérangeante, à la fois de ce Mal qu’on osera qualifier d’absolu (d’où la majuscule) ET d’une psyché en apparence inaccessible, celle de sa diablement ambivalente protagoniste Kelly-Anne, sorte de version psychopathique de la Lisbeth Salander de Millennium (puisque moralement des plus ambiguës), ascendant Lain, de Serial Experiments Lain, pour la partie cyber-glauque, et, accessoirement, un des mystères les plus obsédants que le cinéma m’a récemment offerts. Le film de Pascal Plante a beau être, dans l’ensemble, très bien écrit, c’est avant tout par sa mise en scène qu’il impressionne, et ce d’entrée de jeu, avec le discret mais intense plan-séquence du premier quart d’heure, au tribunal, prouesse de mise en scène minimaliste mais terriblement efficace. Plante a été certes bien aidé par le regard noir de ce faux ange qu’est son actrice Julie Gariepy et par une ensorcelante musique rappelant celles de Lady Vengeance et Maniac – cf. la scène craignos où Kelly-Anne, grimée en une des victimes, se fait évacuer de la salle d’audience avec un cri de femme en fond sonore. Mais son film a une cohérence stylistique qui ne peut qu’être l’œuvre de son réalisateur, observable dans sa photographie comme dans son rapport au son – après La Zone d’intérêt, 2024 accueillait un autre film où le son se chargeait de faire frissonner. Rendons en revanche service au lecteur tenté : en suggérant grossièrement que Kelly-Anne est une « adoratrice » du tueur en série du film comme les Manson girls adulaient leur gourou barbu dégénéré, l’affiche du film et le résumé d’Allociné ne font rien de moins que de la désinformation bien crasse. Plante n’a PAS fait un film sur l’hybristophilie, même du côté de l’« autre » fille, Clémentine (tout aussi formidable Laurie Fortin-Babin), puisqu’elle croit le tueur innocent. Non, ce qu’il y raconte est nettement plus complexe, et a davantage trait à la frontière ténue séparant l’obsession de la complicité passive, ainsi qu’à une variété d’autre sujets que ce film aussi insaisissable que sa protagoniste traite avec une égale pertinence, du dark web, rarement exploré dans sa sombre démesure, au voyeurisme du spectateur, qu’il titille allègrement, en passant par l’IA, dont il associe les progrès technologiques à la possibilité d’une régression de notre espèce, et même la légende arthurienne, qui ajoute une dimension mythologique au récit, renforçant l’idée que ce foutu Mal est décidément une force intemporelle et omniprésente. Kelly-Anne et Clémentine forment par ailleurs un duo aussi divertissant que déconcertant, et ce double portrait de jeunes femmes marginales constitue l’un des piliers émotionnels du film, apportant une étrange forme de tendresse au milieu d’une noirceur pénétrante. Le film ne se contente pas de choquer, ou de faire peur, il invite donc à une réflexion plus profonde sur plusieurs sujets qu’il donne l’impression d’assembler comme les symptômes de ce Mal qui lui a inspiré sa plongée sans concession dans les ténèbres de l’âme humaine…

L’ennui, avec un faiseur talentueux mais a) peu prolifique et b) suffisamment naïf pour croire qu’il saura dompter Hollywood : ça fait attendre beaucoup trop de temps entre les bons films. Plus précisément, onze ans, dans le cas de Juan Antonio Bayona, entre The Impossible, son remarquable deuxième long (anglophone MAIS espagnol !), et ce tout aussi remarquable Cercle des neiges. Et Dieu qu’il a été bon de retrouver son sens de l’image viscérale, de l’image qui prend aux tripes – top 5 des plus mémorables scènes de crash aérien, au passage –, au service d’un film qui n’a PAS pour objectif d’abrutir le public, contrairement à son hollywoodien Jurassic World: Fallen Kingdom… surtout dans sa langue maternelle. Dieu que ça a tapé dans le mille, le résultat enterrant le souvenir du premier film consacré à cette sidérante tragédie, l’américain Les Survivants (1993), qui était plutôt réussi, mais à mille lieues de l’expérience sensorielle qu’est Le Cercle des neiges. Ce dernier a beau souffrir de l’ère sombre des plateformes de streaming et ne pas avoir bénéficié d’une sortie en salle, il n’en a pas moins été le premier grand film de 2024, ode solennelle, mais jamais guindée – au contraire –, et âpre, mais jamais misérabiliste, à ce que notre espèce a de plus résistant, l’intimidante puissance de son instinct de survie et son sens du collectif – on parle après tout de rugbymen d’une même équipe, et ce n’est certainement pas un détail. Une ode à la survie forte de la mise en scène méga-immersive de Bayona (prendre pour autre exemple la scène de la double-avalanche), d’une écriture de qualité évitant les clichés du genre, explorant sensiblement le dilemme moral du cannibalisme, proposant une réflexion sur la foi comme moteur de survie, et marquant même les mémoires avec le twist choc de la mort d’un protagoniste, d’une précision historique saluée par les survivants, d’une photographie sidérante qui méritait un Oscar et a fait du duo J. A. Bayona/Pedro Luque un duo à reformer d’urgence (mention à la brillante intégration des CGI à son approche ultra-réaliste et à sa science du gros plan en grand angle !), et d’un brillant casting, chaque acteur habitant son survivant avec la détermination de la jeunesse et ajoutant à l’authenticité désarmante de leurs liens d’amitié, à commencer par les interprètes de Numa, Nando et Roberto. On regrettera tout au plus l’inconsistance de leur pilosité faciale, Bayona ayant manqué de rigueur dans ce domaine… mais c’est bien peu. La superbe musique de Michael Giacchino rappelle énormément ce qu’il a fait d’iconique sur Lost, série parlant de survivants d’un crash aérien, mais sans que ça ne distraie jamais : pour tirer des larmes, ses violons n’ont décidément pas leur pareil, je pense notamment au remarquable montage du dernier quart d’heure du film. En bref, un rappel qu’il arrive à Netflix de faire de la qualité.

L’ennui, avec un faiseur talentueux mais a) peu prolifique et b) suffisamment naïf pour croire qu’il saura dompter Hollywood : ça fait attendre beaucoup trop de temps entre les bons films. Plus précisément, onze ans, dans le cas de Juan Antonio Bayona, entre The Impossible, son remarquable deuxième long (anglophone MAIS espagnol !), et ce tout aussi remarquable Cercle des neiges. Et Dieu qu’il a été bon de retrouver son sens de l’image viscérale, de l’image qui prend aux tripes – top 5 des plus mémorables scènes de crash aérien, au passage –, au service d’un film qui n’a PAS pour objectif d’abrutir le public, contrairement à son hollywoodien Jurassic World: Fallen Kingdom… surtout dans sa langue maternelle. Dieu que ça a tapé dans le mille, le résultat enterrant le souvenir du premier film consacré à cette sidérante tragédie, l’américain Les Survivants (1993), qui était plutôt réussi, mais à mille lieues de l’expérience sensorielle qu’est Le Cercle des neiges. Ce dernier a beau souffrir de l’ère sombre des plateformes de streaming et ne pas avoir bénéficié d’une sortie en salle, il n’en a pas moins été le premier grand film de 2024, ode solennelle, mais jamais guindée – au contraire –, et âpre, mais jamais misérabiliste, à ce que notre espèce a de plus résistant, l’intimidante puissance de son instinct de survie et son sens du collectif – on parle après tout de rugbymen d’une même équipe, et ce n’est certainement pas un détail. Une ode à la survie forte de la mise en scène méga-immersive de Bayona (prendre pour autre exemple la scène de la double-avalanche), d’une écriture de qualité évitant les clichés du genre, explorant sensiblement le dilemme moral du cannibalisme, proposant une réflexion sur la foi comme moteur de survie, et marquant même les mémoires avec le twist choc de la mort d’un protagoniste, d’une précision historique saluée par les survivants, d’une photographie sidérante qui méritait un Oscar et a fait du duo J. A. Bayona/Pedro Luque un duo à reformer d’urgence (mention à la brillante intégration des CGI à son approche ultra-réaliste et à sa science du gros plan en grand angle !), et d’un brillant casting, chaque acteur habitant son survivant avec la détermination de la jeunesse et ajoutant à l’authenticité désarmante de leurs liens d’amitié, à commencer par les interprètes de Numa, Nando et Roberto. On regrettera tout au plus l’inconsistance de leur pilosité faciale, Bayona ayant manqué de rigueur dans ce domaine… mais c’est bien peu. La superbe musique de Michael Giacchino rappelle énormément ce qu’il a fait d’iconique sur Lost, série parlant de survivants d’un crash aérien, mais sans que ça ne distraie jamais : pour tirer des larmes, ses violons n’ont décidément pas leur pareil, je pense notamment au remarquable montage du dernier quart d’heure du film. En bref, un rappel qu’il arrive à Netflix de faire de la qualité.

01. LE ROYAUME

Enfin, pour mon numéro un, mon number one, mon numero uno, je choisis… une adolescente regardant les hommes tomber. Voilà une image qui résume, par sa simplicité percutante, la puissance graphique et émotionnelle de ce premier film à la fois rivé au plancher des vaches, impitoyable, parfois cruel, même, et grand ouvert sur toute la beauté de l’amour qui unit un père à sa fille et une fille à son père. Sa qualité de premier film est d’autant plus éclatante qu’il est l’objet d’une maîtrise narrative et technique impressionnante, navigant entre un naturalisme brut et un maniérisme de goût, trouvant un équilibre rare entre contemplation et fulgurances d’action pour atteindre un rythme irréprochable et une harmonie formelle remarquable, chaque plan semblant baigné d’une lumière crépusculaire qui renforce l’intemporalité du récit, entre tragédie antique et drame contemporain. Un film à la fois tendre, comme l’innocence de sa jeune héroïne, et d’une virilité… rafraîchissante, avec ses gangsters corses SI insupportablement masculins qu’ils ont fait craquer la critique bobo, Konbini dégainant le classique « viriliste » et Positif optant pour l’incontournable « masculinité toxique », encore elle… sic. Le Royaume est un film carré, bourré d’une tension dramatique qui prend souvent par surprise – mention spéciale à cette scène où l’on croit le père suivi par des inconnus dans une montée de suspense parfaitement orchestrée. C’est aussi une œuvre révélatrice de deux immenses acteurs non-professionnels, à la Vingt dieux : Ghjuvanna Benedetti, intense et adorable en gamine confrontée brutalement à un monde de violence que le réalisateur filme avec une acuité rare, notamment dans de longs plans où elle observe et apprend, et Saveriu Santucci dans le rôle du père. Ce dernier, d’abord en retrait, gagne en puissance au fil du récit à mesure que leur relation s’étoffe avec une authenticité bouleversante, pour culminer dans une scène de confession au bord d’une piscine, capable de tirer des larmes aux plus… virils des spectateurs – son monologue est l’un des moments les plus marquants de l’année. Et pour ceux qui redouteraient une dissonance entre les deux facettes du film – d’un côté le portrait intimiste d’une relation père-fille, de l’autre l’histoire de gangsters corses –, qu’ils se rassurent : le scénario, co-écrit avec Jeanne Herry, à qui l’on devait déjà le très beau Je verrai toujours vos visages, relève ce défi avec brio, notamment par son choix a) de faire primer la relation père-fille sur la partie gangsters, traitée sans fétichisme ni fioritures SANS pour autant la négliger, et b) au contraire, de l’y intégrer harmonieusement – la partie cavale fait un peu penser aux Sentiers de la perdition de Sam Mendes, sur un ton très différent. La mise en scène de Julien Colonna souligne l’opposition entre la douceur familiale et la violence latente du monde extérieur d’une façon qui rappelle à plusieurs reprises l’âge d’or du cinéma de Jacques Audiard, et la bande-son, épurée mais évocatrice, accompagne subtilement cette dualité sans jamais trop en faire. Indéniable coup de cœur de la fin d’année, à l’occasion duquel la Corse m’aura fait oublier la déception du terriblement surestimé À son image.

Enfin, pour mon numéro un, mon number one, mon numero uno, je choisis… une adolescente regardant les hommes tomber. Voilà une image qui résume, par sa simplicité percutante, la puissance graphique et émotionnelle de ce premier film à la fois rivé au plancher des vaches, impitoyable, parfois cruel, même, et grand ouvert sur toute la beauté de l’amour qui unit un père à sa fille et une fille à son père. Sa qualité de premier film est d’autant plus éclatante qu’il est l’objet d’une maîtrise narrative et technique impressionnante, navigant entre un naturalisme brut et un maniérisme de goût, trouvant un équilibre rare entre contemplation et fulgurances d’action pour atteindre un rythme irréprochable et une harmonie formelle remarquable, chaque plan semblant baigné d’une lumière crépusculaire qui renforce l’intemporalité du récit, entre tragédie antique et drame contemporain. Un film à la fois tendre, comme l’innocence de sa jeune héroïne, et d’une virilité… rafraîchissante, avec ses gangsters corses SI insupportablement masculins qu’ils ont fait craquer la critique bobo, Konbini dégainant le classique « viriliste » et Positif optant pour l’incontournable « masculinité toxique », encore elle… sic. Le Royaume est un film carré, bourré d’une tension dramatique qui prend souvent par surprise – mention spéciale à cette scène où l’on croit le père suivi par des inconnus dans une montée de suspense parfaitement orchestrée. C’est aussi une œuvre révélatrice de deux immenses acteurs non-professionnels, à la Vingt dieux : Ghjuvanna Benedetti, intense et adorable en gamine confrontée brutalement à un monde de violence que le réalisateur filme avec une acuité rare, notamment dans de longs plans où elle observe et apprend, et Saveriu Santucci dans le rôle du père. Ce dernier, d’abord en retrait, gagne en puissance au fil du récit à mesure que leur relation s’étoffe avec une authenticité bouleversante, pour culminer dans une scène de confession au bord d’une piscine, capable de tirer des larmes aux plus… virils des spectateurs – son monologue est l’un des moments les plus marquants de l’année. Et pour ceux qui redouteraient une dissonance entre les deux facettes du film – d’un côté le portrait intimiste d’une relation père-fille, de l’autre l’histoire de gangsters corses –, qu’ils se rassurent : le scénario, co-écrit avec Jeanne Herry, à qui l’on devait déjà le très beau Je verrai toujours vos visages, relève ce défi avec brio, notamment par son choix a) de faire primer la relation père-fille sur la partie gangsters, traitée sans fétichisme ni fioritures SANS pour autant la négliger, et b) au contraire, de l’y intégrer harmonieusement – la partie cavale fait un peu penser aux Sentiers de la perdition de Sam Mendes, sur un ton très différent. La mise en scène de Julien Colonna souligne l’opposition entre la douceur familiale et la violence latente du monde extérieur d’une façon qui rappelle à plusieurs reprises l’âge d’or du cinéma de Jacques Audiard, et la bande-son, épurée mais évocatrice, accompagne subtilement cette dualité sans jamais trop en faire. Indéniable coup de cœur de la fin d’année, à l’occasion duquel la Corse m’aura fait oublier la déception du terriblement surestimé À son image.

Mentions (10 films)

Dans mon bilan de 2023, cette liste comprenait quinze films ; réflexion faite, j’ai trouvé qu’ajouter des mentions en nombre supérieur à celui du top 10 manquait un peu de sens, et je m’en tiens donc cette année à dix. Dont deux français.

– La Zone d’intérêt : Jonathan Glazer, cinéaste aussi rare que fascinant (Sexy Beast, Birth, Under the Skin, trois films, trois chefs-d’œuvre), signe un film-concept glaçant où la violence nazie est évoquée sans jamais être montrée frontalement. Si le film est porté par son magnétisme sombre, un travail sur le son remarquable, et une Sandra Hüller parfaite en ordure cordiale, il m’est apparu de prime abord accompagné d’une question : accomplissement historique ou exercice de style trop facile ? Dans les jours qui ont suivi mon visionnage du film, cette idée de la banalité du mal dépeinte sans la dépeindre a suscité chez moi autant d’admiration que de doute. Puis l’admiration l’a emporté. Plus cérébral qu’émotionnel, La Zone d’intérêt n’en est pas moins le Glazer qui m’a le moins plu à ce jour, mais sa force formelle et intellectuelle est indéniable.

– Iron Claw : sorte de Virgin Suicides avec des catcheurs, le film de Sean Durkin impressionne par sa capacité à transformer une tragédie américaine en une fresque proche du théâtre antique. Inspiré de faits réels, le film explore avec acuité et sensibilité la tragédie d’une famille qui se croit maudite alors qu’elle est juste plombée par son patriarche toxique. Bien que le film soit captivant, il lui manque un soupçon d’ampleur pour être pleinement abouti, et sa durée de 2h13 s’avère insuffisante, cf. le personnage sous-développé de la mère et l’effacement du cinquième frère. Mais les performances remarquables du casting font oublier ces faiblesses, à commencer par celle de Zac Efron : en « Hulk névrosé », le bôgosse livre une prestation transformiste inoubliable, rappelant celle de Steve Carell dans Foxcatcher. Une reconstitution solide, même si elle aurait gagné à davantage d’ambition narrative.

– Riddle of Fire : les détracteurs du film en parlent comme d’« une version A24 des Goonies ». Certes, son imaginaire enfantin pour adultes manque parfois un peu de folie pour en faire un classique du genre, et sa référence musicale à Cannibal Holocaust est un chouïa WTF, quoique fort plaisante à entendre. Mais vous savez quoi ? Ça marche quand même. Dès ses premières scènes, le film de Weston Razooli séduit par son univers délicieusement décalé, rappelant par moments la fantaisie et la fraîcheur du génial Les Filles au Moyen-âge, d’Hubert Viel (2015), notamment dans sa direction d’acteurs enfants. Malgré ses quasi-deux heures, qui auraient gagné à être resserrées pour éviter quelques longueurs et baisses de tension, Riddle of Fire reste par ailleurs porté par une affection contagieuse pour sa petite bande. Mention spéciale à Petal, adorable petite mascotte de ce néo-conte de fée qu’on savoure volontiers.

– La Malédiction – L’Origine (voir l’image ci-dessous) : un de mes films d’horreur préférés de 2024, que j’aurais aimé pouvoir voir en salle tant un paquet de ses plans sont dignes d’être encadrés : l’écriture n’a rien de sensationnel, avec son intrigue un peu entravée par sa nature de préquel, mais d’une, le film n’insulte jamais l’intelligence du spectateur, et de deux, il se rachète amplement en proposant un spectacle visuel saisissant de sophistication. Parce que oui, Arkasha Stevenson et son étonnant sens de l’image (ce « full frontal » griffu !) sont une VRAIE découverte, tout comme cette grande fifille de Nell Tiger Free et sa présence de malade. Oubliez le mauvais Immaculée, préférez CE film de « nunsploitation » à la protagoniste BIEN plus captivante, et qui constitue un rare préquel supérieur au film original (‘jamais été fan du machin un peu ringard de Richard Donner).

– Un Amor : séduisante découverte que ce film imprévisible et aussi complexe à saisir que sa protagoniste en quête de reconstruction, dont il suit l’errance du désir dans un cadre naturel massif, intimidant, et sublimement filmé (sur 16mm ?), où rien n’est doux, où tout est âpre, parfois sans pitié, souvent sensuel, en phase avec l’animalité qu’embrasse l’héroïne… ainsi qu’avec son chienchien. L’inégale Isabel Coixet (regarder Carte des sons de Tokyo et prendre congé) réalise son premier film que j’apprécie depuis un bail… et cela n’est pas sans lien avec la performance à fleur de peau de la canonissime Laia Costa, ni avec le chef op de dingue que la cinéaste s’est dégotée. Si seulement elle avait été un chouïa moins caricaturalement négative dans son portrait de la gent masculine (là, on frôle la névrose), d’autant que l’idylle avec le bourru Andreas est d’une hétérosexualité rafraîchissante…

– La Bête : le cru 2024 de Bertrand Bonello m’ayant inspiré à peu près autant d’adoration que de frustration, j’ai failli ne même pas mettre dans mes mentions cet objet filmique verbeux, cérébral, et un poil trop long. Mais c’était ignorer ce propos par endroit fascinant sur l’importance des sentiments dans la nature humaine, ou sur ce que le tragique a de profondément beau. C’était ignorer la performance incandescente d’une Léa Seydoux en état de grâce (et non, moi pas fanboy, je conchie le France de Dumont). C’était ignorer la préciosité d’un créateur à la fois ambitieux ET étranger à la compromission. La Bête est une œuvre imparfaite mais dévouée corps et âme à l’expression d’UN sentiment – ici, la réalité de la fragilité de la condition humaine, qui fait hurler de douleur l’héroïne à la fin –, si bien que le succès de cette entreprise excuse, à la fin, un peu tout ou presque.

– Dune – Deuxième partie : j’étais prêt à faire mon blasé, comme face à la première partie, à dire que ça a toujours autant de la gueule MAIS que c’est aussi toujours autant figé dans son esthétique de pub pour eau de toilette, figé comme ses personnages peinant à respirer sous l’obsession villeneuvienne du gigantisme… alors, c’est un peu ça… MAIS ça fonctionne quand même nettement mieux, qu’il s’agisse des performances d’acteurs (à commencer par celle de Chalamet, qui a pris de la bouteille), du souffle épique, de la musique moins braillarde de Zimmer, de la dimension politique (avec un propos malin sur le fanatisme)… et ça a surtout un de mes moments de cinéma préférés de 2024, celui, monumental, du discours aux Fremens… ainsi que le combat contre Feyd, à la mise en scène d’une limpidité toute aussi monumentale… rien que pour ça, hop.

– Juré n°2 : pas un CLASSIQUE d’Eastwood, pas un nouvel Impitoyable, ou un nouveau Mystic River… mais un candidat fort acceptable au poste de dernier film tout court, contrairement au calamiteux Cry Macho, ce qui, pour un cinéaste nonagénaire, n’est pas mauvais à prendre (même si The Mule aurait, à mon sens, DÛ être son film testamentaire). La patte du Clint est bien là, célébrant la beauté âpre de la justice américaine et la quête de la vérité à travers un portrait juste de l’Américain moyen et un hommage réjouissant aux thrillers judiciaires d’antan. La réalisation a malgré tout quelques coups de mou, peinant parfois à transcender son fascinant pitch, et la conclusion abrupte laisse un goût d’inachevé, mais c’est un Eastwood des plus respectables.

– Amal – un esprit libre : ce que l’atrocement confus Pas de vagues aurait dû être, de la part de nos voisins belges, qui connaissent eux aussi cette incroyable chance qu’est le communautarisme musulman. Le film n’est pas parfait, même dans son approche docu, et le scénario n’est pas toujours subtil, mais ça sonne autrement plus VRAI, notamment grâce à la performance habitée de Lubna Azabal… et surtout, il a outré les islamo-gauchistes de Libé et du Monde (sans doute parce qu’on parle d’un film qui, pour le coup, fait VRAIMENT la nique aux barbus). Mention aux personnages de la radicalisée et de l’imam, à placer dans le top 5 des pires sales bêtes de l’année… ainsi qu’à [spoiler alert !] cette toute fin, qui a eu les couilles de la tragédie salissante. Réaliste.

– À toute allure : quand ça ne casse pas trois pattes mais procure un plaisir fou, qu’est-ce qu’on fait, chef ? Voilà la question que pose le mésestimé À toute allure, fort d’Un Pio Marmaï bien dirigé et d’une Eye Haïdara craquante en uniforme dans des rôles à la fois excessifs et bien caractérisés, unis par une alchimie de romcom teintée de buddy movie, fort de son amusante inversion des rôles de genre, de sa « positive attitude » à toute épreuve, de la fantaisie assumée de son récit, de sa célébration jamais tarte de la sympathie, du nombre incalculable de moments faisant sourire franchement, de sa mise en scène rappelant l’énergie du cinéma de Philippe de Broca, de sa direction artistique pleine de couleurs, et, enfin, de ce numéro musical où les acteurs reprennent Le Coup de soleil de Cocciante…

Ont failli intégrer cette liste les très réussis Le Robot sauvage, Late Night With the Devil, Le Roman de Jim, Hit Man, et même, dans une moindre mesure, Le Comte de Monte-Cristo. La vie est faite de sacrifices.

Au rayon « déceptions supermassives »

Des films ratés de mon point de vue, donc, mais pas complètement pourris, auquel cas ils auraient plutôt trouvé leur place dans mon flop 10 à venir, il va sans dire. Même si certains le sont quand même un peu. Pourris. Juste pas assez.

– Furiosa – Une saga Mad Max : fut une déception supermassive parce que c’était un préquel à Fury Road, soit un des meilleurs films d’action du 21ème siècle, réalisé par le même réalisateur, et interprété par la vision Anya Taylor-Joy. Résultat : un film donnant, ironiquement, l’impression d’avoir été bricolé par quelqu’un d’étranger à Fury Road, tant TOUT ce qui faisait sa prodigieuse efficacité est ici cruellement absent. Et le pire, c’est que la genèse de Furiosa offre une explication claire à ce foirage, notamment un nouveau chef op bien plus porté sur le numérique (sic). Abus de fonds verts, colorimétrie saturée de cartoon, pâtés de pixels remplaçant la poussière et le gasoil, et scénario qui, s’il est plus complexe que celui de Fury Road, pèche sur le plan dramaturgique, avec des antagonistes décevants (pas accroché du tout au numéro de Hemsworth)… papy Miller s’est trop reposé sur son actrice, et ça a merdé.

– Pauvres Créatures : fut une déception supermassive parce qu’il marquait la reformation du duo créatif Yorgos Lanthimos (à la réalisation)/Tony McNamara (à l’écriture), à qui l’on devait le splendide La Favorite (2019), et présentait la perspective d’une Emma Stone exhibant son génie de comédienne en tenue d’Ève, faisaient de Pauvres Créatures le film que j’attendais le plus au début de l’année. Résultat, Emma Stone : 1000000000000/10, sa performance aussi succulente qu’hilarante garantissant à tout fan de ne PAS sentir passer les 2h20 du film… mais le duo Lanthimos/McNamara : 5/10 en étant sympa, cet amusant mais vain Barbie gothique-trash passant son temps à se croire iconoclaste alors qu’il ne fait qu’empiler les clichés féministes sur la place de la femme dans la société, et renvoyant même aux heures les plus sombres du cinéaste, soit The Lobster, avec quelques sévères égarements masturbatoires…

– Horizon – Une saga américaine : chapitre 1 : parce qu’une icône cinématographique de mon enfance, Kevin Costner, revenant à la réalisation de westerns après vingt ans d’absence, et y allant de sa poche pour financer une trilogie consacrée à l’Ouest américain basée sur un scénario original, à une époque où le degré de créativité des baltringues d’Hollywood atteint des profondeurs record. Piteux résultat, hélas : Kevin a un combat de trop. Son film, censé être un prologue galvanisant, est surtout une collection de sous-intrigues sous-développées jouées par des sous-personnages, plombée par un montage parfois imbitable voire désordonné, une structure narrative éclatée, une absence sidérante de progression dramatique, un manque criant d’enjeux, une interprétation très inégale (notamment celles des « Indiens »…), un Costner en cosplay Papy Mougeot… et on s’étonne que ça n’ait attiré personne ? Je materai quand même le chapitre 2…

– Longlegs : parce que j’avais gobé sa promo redoutablement efficace… mais aussi un brin mensongère, son élément le plus iconique étant un bruit qu’on n’entendra nulle part dans le film (!)… résultat ? Oui, c’est joliment cadré (bel usage du grand angle) et éclairé, les artisans derrière ce film SAVENT créer des atmosphères glaçantes… mais putain que le scénario est bidon (à m’inspirer l’expression de « gaspillage d’atmosphère »), putain que le film n’apporte rien au genre, putain que son deux de tension n’aide pas, putain qu’il se complait dans le glauque en croyant que ça lui donne du caractère, putain que le cosplay Buffalo Bill/Lana del Rey de Nicolas Cage est plus grotesque que flippant, et putain que la comparaison avec Le Silence des Agneaux est sacrilège !

– Civil War : parce que la seule idée de mettre en scène l’hypothétique future deuxième guerre civile américaine sur un mode réaliste suffisait à me faire saliver, d’autant plus qu’A24, quand même. Résultat… fallait pas saliver. Civil War, c’est ce qui se passe quand un réalisateur très, très à gauche (suffisamment pour commettre l’affreux Men) décide de causer guerre civile… mais sans JAMAIS aborder le pourquoi du comment, façon « pas de politique à table », au prétexte de paraître impartial, mais surtout, pour ne RIEN raconter d’intéressant au bout du compte, parce qu’on a zéro idée des ressorts de la tragédie nationale, et que ça pourrait donc se passer n’importe où au monde. Oh, et désolé, mais l’argument désespéré « c’est un hommage aux reporters de gueeeerre » ne sauve pas les meubles.

– Heretic : parce que l’archi-charismatique Sophie Thatcher, de Yellowjackets, jouant les « final girls » face à un Hugh Grant cabotinant en psychopathe courtois dans un film d’horreur « high-concept » sur fond de bondieuseries, ça me tentait bien. Résultat, deuxième pétard mouillé de l’année dans le registre horrifique après Longlegs, puisque tout le premier acte était du flan, le reste se résume a un discours en toc sur le thème de la foi prenant son cynisme pour de la profondeur philosophique, dans une deuxième partie lourdement démonstrative, esthétiquement terne, vide de frisson, et, hélas, pas vraiment sauvé par ses acteurs. J’espérais un nouveau classique, j’ai eu l’impression d’assister à l’inverse exact : de l’esbroufe brillant surtout par ses ambitions déçues, et ne méritant surtout pas son titre.

– The Bikeriders : parce que j’étais encore reconnaissant envers Jeff Nichols de nous avoir donné le meilleur du cinéma indé américain, dix ans plus tôt, avec des films comme son magnum opus Take Shelter et Mud, voilà un autre comeback que j’espérais ardemment, après ses huit ans d’absence. Résultat : un frustrant ratage, probablement le moins bien écrit et le moins incarné de ses films, qui fonctionne vaguement en « portrait de groupe, chronique laid-back », comme dit un critique de Première… et foire totalement son versant « fresque de gangster », en l’absence de protagonistes clairement définis (Austin Butler écope d’un fantôme) et d’une intrigue foutue de captiver. Seule la formidable Jodie Comer apporte de la vie à ce film trop obsédé par l’aspect mythologique de ses personnages… c’est trop peu.

– Megalopolis : parce que… la même raison pour laquelle j’avais envie d’adorer Horizon : chapitre 1, x1000. Megalopolis, c’était l’occasion unique de découvrir un film dont je connaissais le titre trente ans AVANT qu’il soit réalisé. Réalisé par Francis Ford Coppola. Résultat… ce n’est clairement pas le Francis Ford du Parrain qui l’a mis en scène. Narration chaotique (il perd le fil de sa propre histoire à mi-parcours), intrigue négligée (seul son blabla sur la vie et leurs illustrations formelles comptaient pour lui, clairement), propos politique enfonçant des portes ouvertes en se croyant malin, esthétique inconstante (les superbes images de Ron Fricke côtoient des plans assez hideux), sans oublier cette fin sidérante de nullité… malgré sa genèse fascinante, sa pulsion de vie et ses quelques fulgurances, comme l’heureusement longue fête de mariage, Megalopolis est un modèle de « tout ça pour ça ».