Mon top 10 de l’année 2022

Petit état des lieux en guise d’entrée en matière. Au cas où vous n’en auriez rien à foutre, le top est dans trois paragraphes. Limite deux et demi.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être des articles alarmés publiés dans la presse spécialisée durant l’automne 2022. Les chiffres des entrées en salle étaient mauvais, on avoisinait la chute de 30%, la fermeture généralisée pointait à l’horizon, le Français moyen était à deux doigts de s’avachir définitivement dans son fauteuil, le cerveau branché à Netflix, Amazon Prime, HBOMax, Apple TV+ et consorts, jusqu’à ce que mort s’ensuive dans l’indignité la plus complète. Le triomphant Top Gun : Maverick avait été célébré par les mêmes journalistes pour sa capacité à extraire de chez eux lesdits avachis et leur rappeler la magie de la salle obscure, mais la fréquentation était de nouveau en baisse, comme si le film de Tom Cruise était le dernier sursaut, si grâcieux fût-il, avant le grand effondrement. Sauf que non. Sous le coup de la panique, les gars avaient oublié qu’une chute de fréquentation peut AUSSI être due à la nullité de l’offre. Comme c’était alors le cas en cette rentrée 2022. Le reste du temps ? En comparaison des années 2020 et 2021, et bien qu’on soit loin des chiffres pré-COVID, commercialement, 2022 a été une bonne année pour le cinéma. D’aucuns diront : un CERTAIN cinéma. Les blockbusters ont blockbusteré, la chose faisant plaisir dans certains cas, comme celui de The Batman (trois heures, quand même), nettement moins dans le cas du pire d’entre eux, Jurassic World: Le monde d’après. Les succès de Top Gun: Maverick et d’Avatar – La Voie de l’eau sont les seuls à avoir eu la flamboyance d’antan, mais bien que la phase 4 du MCU ait un peu de mal à emballer et qu’on ait parlé d’échec avec l’ignoble Thor: Love and Thunder, ce dernier n’en est techniquement pas un (Morbius, si). Non, vu du ciel, les gens continuent d’aller au cinéma. On peut déplorer l’échec de films aux budgets considérables qui avaient pourtant des gueules de succès, comme The Northman, Lightyear ou encore l’Ambulance de Michael Bay, autant d’arguments à une triste évolution qui, elle, est indéniable, l’assignation aux plateformes des moyennes productions. Mais malgré les prophéties catastrophistes, les salles ont récupéré les trois-quarts de leur fréquentation pré-COVID. Les gens continuent d’aller au cinéma.

Après, il importe de savoir si c’est mérité. Si l’année cinématographique été qualitativement bonne. Plus compliqué à définir, déjà, parce que la fameuse subjectivité de l’art, les goûts et les couleurs, tout ça. Par exemple, il a été unanimement remarqué que le dernier Baumbach (White Noise), le dernier O. Russell (Amsterdam) ou encore le dernier Inarritu (Bardo) ont été d’immenses déceptions… mais de mon petit côté à moi, j’ajouterai à cette catégorie le Ruben Östlund (Sans filtre), le Cronenberg (Les Crimes du futur), le Garland (Men), le Kore-eda (Les Bonnes étoiles), le Park Chan-Wook (Decision to Leave, désolé, mais non), ainsi que, dans une moindre mesure, le PTA (Licorice Pizza) et le James Gray (Armageddon Time) – je reviendrai sur la plupart d’entre eux dans la dernière partie du présent article. Peut-être suis-je victime de mon cynisme et de ma faible capacité à être enchanté. Ou pas ? Sur les quatre-vingt-sept films que j’ai vus cette année, une dizaine a intégré le prestigieux club des 8 et 9, autant parler d’excellence car les 10 sont rarissimes, et une vingtaine celui des 7, marque des films qui ont loupé l’excellence, parfois de peu, et sont donc à ranger dans les réussites. Après, on a une autre vingtaine de 6, note à partir de laquelle un film peut être vaguement conseillé… une vingtaine de la chiantissime 5… et une vingtaine de notes inférieures à la moyenne, allant de 4 à 2. Première remarque : putain je suis constant. Seconde remarque : ça nous fait une trentaine de films allant du bon au brillant d’un côté, une vingtaine allant du mauvais au nullissime de l’autre, et au milieu, une petite quarantaine de films allant de l’assez à l’archi-moyen. Est-ce que ça a de la gueule, pour une année ? Non. Est-ce que c’est une raison de perdre espoir en le cinéma ? Non plus. Surtout pour qui voit les verres à moitié pleins. Et donnent plus d’importance, par amour du cinéma, aux films réussis qu’aux films ratés.

À ma grande surprise, cette année aussi aura été très diverse, très inclusive, oserais-je presque dire : trois films français (d’auteurs, berk), un film irlandais, un anglais, un danois, un espagnol, un italien et un mexico-américain qui parlent de freaks de cirque sur fond de 2ème guerre mondiale (pure coïncidence), puis enfin, un film américain… ou plutôt LE film américain. Parce que « fuck off », comme dirait Logan Roy. Oui, même James Cameron, « fuck off ». Ah, et au passage, au moins trois films tournés sur pellicule, voilà qui me fait plaisir. Allez, on y va.

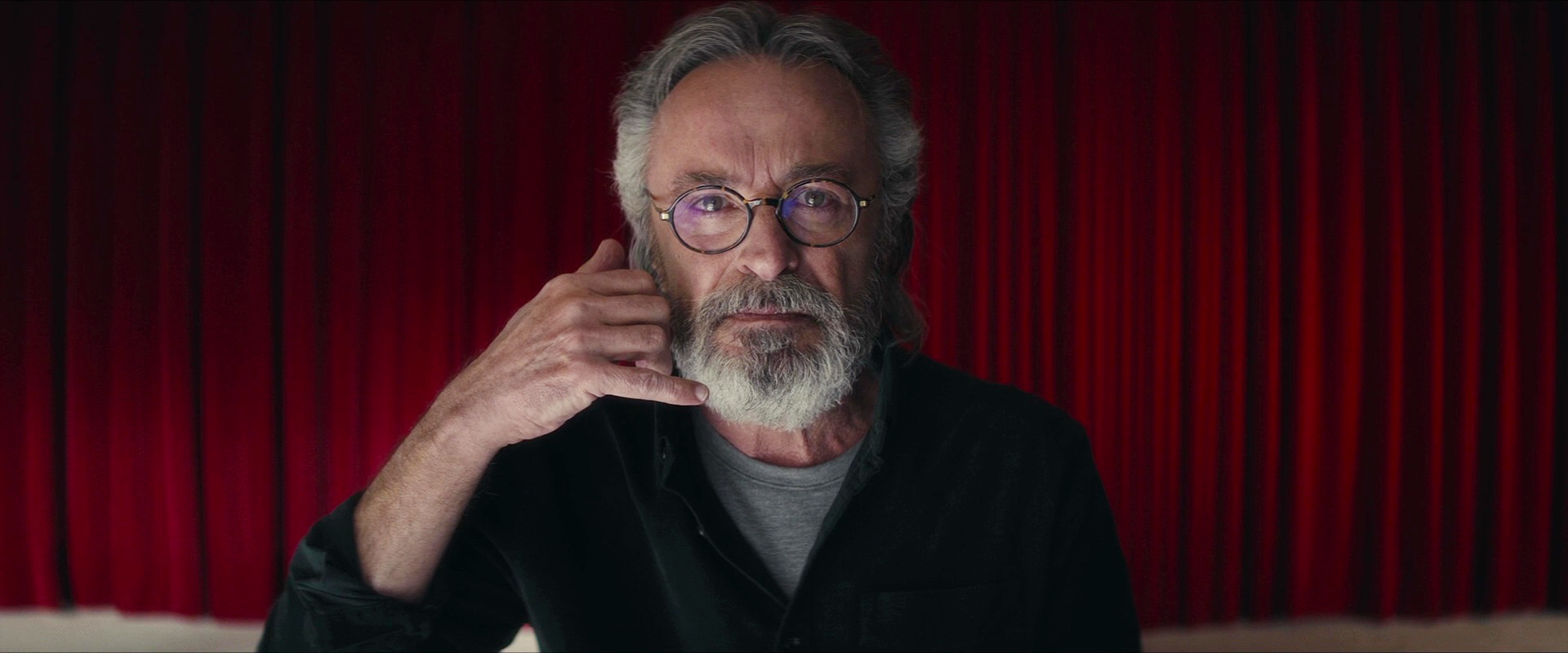

10. COMPÉTITION OFFICIELLE

Commençons par un petit plaisir qui a probablement sa place dans très peu de tops 10 : pas un GRAND film du niveau de ceux qui le suivront dans celui-ci, certes, mais un de ceux qui m’ont le plus volontairement amusé de l’année (je dis « volontairement » car Jurassic World : Le monde d’après est celui qui m’a le plus amusé IN-volontairement). Une réalisatrice excentrique de films indés prestigieux, un comédien de théâtre radical prenant son métier très au sérieux et une superstar du cinéma désireuse d’être plus qu’un héros de blockbusters d’action, sont dans un bateau… les thèmes explorés sont le narcissisme spectaculaire du monde de l’art – pas seulement du septième –, le grand n’importe quoi du processus de création artistique, et la question de savoir justement ce qu’est ce foutu « art »… l’humeur est à la satyre parfois impitoyable… secouez bien, et voilà le trabajo. Tout le monde n’en reprendra peut-être pas, mais en tout cas, quiconque est familier du cinéma et/ou des arcanes du showbiz et/ou du milieu artistique ne pourra en sortir que fort diverti, peu importe que la mise en scène un peu sage ne soit dans l’ensemble pas à la hauteur de l’ingénieux et désopilant scénario – la cohérence de la direction artistique compense, voire la façon dont les arrière-plans de béton varient selon l’ambiance de la scène. L’ensemble fonctionne par son accumulation de moments d’hilarité accablée combinant parodie archi-pertinente et comédie noire, parfois même de geste (assurés par un trio d’acteurs azimutés, à commencer par Penelope Cruz, qui donne l’impression de la redécouvrir), pour un nombre honorable de petites scènes cultes, comme celle du roulage de pelle lesbien, celle du rocher en suspension, celle où l’acteur de théâtre prend le bruit des travaux du voisin pour de la musique expérimentale (mention au plan du chat blasé sur lequel se clot la scène), ou encore celle improbable du broyage de récompenses. Mais le propos sur le mensonge, celui inhérent à toute fiction et celui du jeu social, en fait plus qu’un simple jeu de massacre cynique, et la réalisation, sans être aussi royalement exubérante que ses personnages, a la grande qualité de ne jamais les laisser sombrer dans la caricature : bien qu’ils soient équitablement insupportables, ces trois-là « existent » toujours, même en arrière-plan, et leurs excentricités sont autant traits de caractère qui les étoffent en direction d’un final aussi malin que divertissant.

Commençons par un petit plaisir qui a probablement sa place dans très peu de tops 10 : pas un GRAND film du niveau de ceux qui le suivront dans celui-ci, certes, mais un de ceux qui m’ont le plus volontairement amusé de l’année (je dis « volontairement » car Jurassic World : Le monde d’après est celui qui m’a le plus amusé IN-volontairement). Une réalisatrice excentrique de films indés prestigieux, un comédien de théâtre radical prenant son métier très au sérieux et une superstar du cinéma désireuse d’être plus qu’un héros de blockbusters d’action, sont dans un bateau… les thèmes explorés sont le narcissisme spectaculaire du monde de l’art – pas seulement du septième –, le grand n’importe quoi du processus de création artistique, et la question de savoir justement ce qu’est ce foutu « art »… l’humeur est à la satyre parfois impitoyable… secouez bien, et voilà le trabajo. Tout le monde n’en reprendra peut-être pas, mais en tout cas, quiconque est familier du cinéma et/ou des arcanes du showbiz et/ou du milieu artistique ne pourra en sortir que fort diverti, peu importe que la mise en scène un peu sage ne soit dans l’ensemble pas à la hauteur de l’ingénieux et désopilant scénario – la cohérence de la direction artistique compense, voire la façon dont les arrière-plans de béton varient selon l’ambiance de la scène. L’ensemble fonctionne par son accumulation de moments d’hilarité accablée combinant parodie archi-pertinente et comédie noire, parfois même de geste (assurés par un trio d’acteurs azimutés, à commencer par Penelope Cruz, qui donne l’impression de la redécouvrir), pour un nombre honorable de petites scènes cultes, comme celle du roulage de pelle lesbien, celle du rocher en suspension, celle où l’acteur de théâtre prend le bruit des travaux du voisin pour de la musique expérimentale (mention au plan du chat blasé sur lequel se clot la scène), ou encore celle improbable du broyage de récompenses. Mais le propos sur le mensonge, celui inhérent à toute fiction et celui du jeu social, en fait plus qu’un simple jeu de massacre cynique, et la réalisation, sans être aussi royalement exubérante que ses personnages, a la grande qualité de ne jamais les laisser sombrer dans la caricature : bien qu’ils soient équitablement insupportables, ces trois-là « existent » toujours, même en arrière-plan, et leurs excentricités sont autant traits de caractère qui les étoffent en direction d’un final aussi malin que divertissant.

09. GODLAND

Il est recommandé d’entrer dans Godland avec la patience et la curiosité que requiert l’exploration de majestueuses ruines d’un âge dont on ignore tout. Le premier acte de cet über-film indé dano-franco-islandais (mais oui) est un spectacle contemplatif et naturaliste à l’extrême d’une lenteur exigeante qui peut décourager, le film durant 2h23 pour ne rien arranger, et son protagoniste n’ayant rien de particulièrement charmant, histoire d’achever le spectateur réticent. Mais cette difficulté d’accès est adaptée à l’accouchement dans la douleur du prêtre danois Lucas, et ce premier acte paie sous la forme d’une seconde moitié absolument superbe, qui m’a rappelé tour à tour les cinémas de Terrence Malick – sans la voix off – et de Bergman, le Witness de Peter Weir, et le discrètement monumental A Ghost Story, lui aussi filmé sur pellicule et dans un format 4/3 qui fonctionne remarquablement bien dans les deux films – et qu’on essaie de me faire croire que le numérique peut reproduire ces noirs. Parce que les trois actes de Godland ont au moins un dénominateur commun : son étonnante forme, étonnante car dénuée de toute velléité de flamboyance, pâle et crue, au service d’une atmosphère élégiaque et hypnotisante qui est indéniablement sa qualité première. C’est un grand film sur la terrifiante beauté de l’Islande, le caractère impitoyable de la nature et du temps, ou encore l’hubris fatal du colonisateur, comme celui de Lucas, qui fait l’erreur de mépriser la langue locale (cette partie, dans ces décors arides, m’a également rappelé l’aride western australien The Proposition)… On l’a établi, le protagoniste n’a pas grand-chose de sympathique, mais c’est donc l’idée, et le réalisateur Hlynur Palmason l’a entouré de personnages bien plus colorés et avenants, à commencer par les filles du propriétaire terrien (mention à la cadette, hilarante). Cette deuxième partie du film est remplie de scènes de communauté formidables, où chaque plan compte. Et la fin, quoiqu’amenée de façon déconcertante (la scène du sermon avec le bébé relève du portnawak de compétition), rappelle le caractère impitoyable mentionné plus haut, en juste, euh, plus rapide (hop). Peut-être Palmason aurait-il gagné à réduire de moitié son 1er acte, rallonger légèrement son second, et à faire en sorte que son film ne dépasse pas le cap périlleux des deux heures ? Dans tous les cas, l’expérience marque durablement, et rien que pour ça, tac, top.

Il est recommandé d’entrer dans Godland avec la patience et la curiosité que requiert l’exploration de majestueuses ruines d’un âge dont on ignore tout. Le premier acte de cet über-film indé dano-franco-islandais (mais oui) est un spectacle contemplatif et naturaliste à l’extrême d’une lenteur exigeante qui peut décourager, le film durant 2h23 pour ne rien arranger, et son protagoniste n’ayant rien de particulièrement charmant, histoire d’achever le spectateur réticent. Mais cette difficulté d’accès est adaptée à l’accouchement dans la douleur du prêtre danois Lucas, et ce premier acte paie sous la forme d’une seconde moitié absolument superbe, qui m’a rappelé tour à tour les cinémas de Terrence Malick – sans la voix off – et de Bergman, le Witness de Peter Weir, et le discrètement monumental A Ghost Story, lui aussi filmé sur pellicule et dans un format 4/3 qui fonctionne remarquablement bien dans les deux films – et qu’on essaie de me faire croire que le numérique peut reproduire ces noirs. Parce que les trois actes de Godland ont au moins un dénominateur commun : son étonnante forme, étonnante car dénuée de toute velléité de flamboyance, pâle et crue, au service d’une atmosphère élégiaque et hypnotisante qui est indéniablement sa qualité première. C’est un grand film sur la terrifiante beauté de l’Islande, le caractère impitoyable de la nature et du temps, ou encore l’hubris fatal du colonisateur, comme celui de Lucas, qui fait l’erreur de mépriser la langue locale (cette partie, dans ces décors arides, m’a également rappelé l’aride western australien The Proposition)… On l’a établi, le protagoniste n’a pas grand-chose de sympathique, mais c’est donc l’idée, et le réalisateur Hlynur Palmason l’a entouré de personnages bien plus colorés et avenants, à commencer par les filles du propriétaire terrien (mention à la cadette, hilarante). Cette deuxième partie du film est remplie de scènes de communauté formidables, où chaque plan compte. Et la fin, quoiqu’amenée de façon déconcertante (la scène du sermon avec le bébé relève du portnawak de compétition), rappelle le caractère impitoyable mentionné plus haut, en juste, euh, plus rapide (hop). Peut-être Palmason aurait-il gagné à réduire de moitié son 1er acte, rallonger légèrement son second, et à faire en sorte que son film ne dépasse pas le cap périlleux des deux heures ? Dans tous les cas, l’expérience marque durablement, et rien que pour ça, tac, top.

08. REVOIR PARIS

Après l’électrique Maryland et le poignant Proxima, Winocour, probablement la meilleure réalisatrice que l’hexagone a en rayon à l’heure actuelle, fait de nouveau un carton plein d’une modestie admirable. Conter l’après-13 novembre des survivants : les chances de se casser les dents sur un tel sujet étaient grandes. C’est sans doute pourquoi Winocour a eu l’intelligence de ne pas se concentrer sur ledit 13 novembre… au point de ne jamais le mentionner, en fait, ni la date, ni aucun des mots-clés de cette nuit funeste – ce qui ne veut pas dire que le film est indigne de l’événement, bien au contraire. Ce n’est pas le Novembre de Cédric Jimenez. Ça ne vise pas la reconstitution historique. Son sujet, c’est le traumatisme, dans ce qu’il a de plus universel… et de plus viscéral, Winocour filmant au niveau des tripes (parfois littéralement, cf. la scène de l’attaque du bar, sèche et oppressante, où explose son talent de filmmaker) et à hauteur de traumatisme. On ne peut que porter aux nues sa façon d’exprimer la terreur qu’un simple élément du décor ou la seule présence d’un inconnu peuvent susciter chez l’héroïne (un des terroristes ayant une « gueule d’ange », le danger peut venir de n’importe qui), à qui l’attentat a volé le sentiment de sécurité (voir aussi le personnage de Magimel qui vérifie instinctivement les issues de secours, viscéralement conscient sous ses dehors goguenards). Cette nouvelle vie où bien des plaisirs deviennent soudain tragiquement insignifiants, ou du moins secondaires. À cet égard, ses images sont souvent très fortes (voir ce plan des employés de la voirie détruisant à coup de balai l’autel temporaire place de la République). Virginie Efira, toujours bonne à prendre quoiqu’un peu trop présence au cinéma, joue ce traumatisme avec brio, comme en perpétuelle apnée, bien épaulée par un Magimel très juste en rescapé dont la façon de vivre l’après-coup est aux antipodes de la sienne, posant la question de savoir si ne rien se rappeler est à ce point une chance. D’autres portraits très justes ont le temps d’être ébauchés, comme celui pas TROP ingrat du mari, joué par Grégoire Colin, qui « aurait préféré y être, dans ce putain d’attentat », ou encore celui, touchant, de l’adolescente. On regrettera juste l’intrusion de témoignages en voix-off, qui conviennent davantage à un documentaire (comme le saisissant Fluctuat Nec Mergitur) et jurent un peu avec le reste, ainsi que le message pro-migrants complètement superflu que Winocour fait passer pour allez savoir quelle raison (avec le fameux « c’est grâce à eux que la France marche », c’est cela, oui)… mais c’est très, très mineur. N’abandonnons jamais Paris.

Après l’électrique Maryland et le poignant Proxima, Winocour, probablement la meilleure réalisatrice que l’hexagone a en rayon à l’heure actuelle, fait de nouveau un carton plein d’une modestie admirable. Conter l’après-13 novembre des survivants : les chances de se casser les dents sur un tel sujet étaient grandes. C’est sans doute pourquoi Winocour a eu l’intelligence de ne pas se concentrer sur ledit 13 novembre… au point de ne jamais le mentionner, en fait, ni la date, ni aucun des mots-clés de cette nuit funeste – ce qui ne veut pas dire que le film est indigne de l’événement, bien au contraire. Ce n’est pas le Novembre de Cédric Jimenez. Ça ne vise pas la reconstitution historique. Son sujet, c’est le traumatisme, dans ce qu’il a de plus universel… et de plus viscéral, Winocour filmant au niveau des tripes (parfois littéralement, cf. la scène de l’attaque du bar, sèche et oppressante, où explose son talent de filmmaker) et à hauteur de traumatisme. On ne peut que porter aux nues sa façon d’exprimer la terreur qu’un simple élément du décor ou la seule présence d’un inconnu peuvent susciter chez l’héroïne (un des terroristes ayant une « gueule d’ange », le danger peut venir de n’importe qui), à qui l’attentat a volé le sentiment de sécurité (voir aussi le personnage de Magimel qui vérifie instinctivement les issues de secours, viscéralement conscient sous ses dehors goguenards). Cette nouvelle vie où bien des plaisirs deviennent soudain tragiquement insignifiants, ou du moins secondaires. À cet égard, ses images sont souvent très fortes (voir ce plan des employés de la voirie détruisant à coup de balai l’autel temporaire place de la République). Virginie Efira, toujours bonne à prendre quoiqu’un peu trop présence au cinéma, joue ce traumatisme avec brio, comme en perpétuelle apnée, bien épaulée par un Magimel très juste en rescapé dont la façon de vivre l’après-coup est aux antipodes de la sienne, posant la question de savoir si ne rien se rappeler est à ce point une chance. D’autres portraits très justes ont le temps d’être ébauchés, comme celui pas TROP ingrat du mari, joué par Grégoire Colin, qui « aurait préféré y être, dans ce putain d’attentat », ou encore celui, touchant, de l’adolescente. On regrettera juste l’intrusion de témoignages en voix-off, qui conviennent davantage à un documentaire (comme le saisissant Fluctuat Nec Mergitur) et jurent un peu avec le reste, ainsi que le message pro-migrants complètement superflu que Winocour fait passer pour allez savoir quelle raison (avec le fameux « c’est grâce à eux que la France marche », c’est cela, oui)… mais c’est très, très mineur. N’abandonnons jamais Paris.

07. FREAKS OUT

Freaks Out, ou une des surprises de l’année, sans hésitation. Difficile de décrire l’excitation que suscite ce film pour le pop-corneur en quête de nouveaux horizons. Non, nulle exagération sous l’emprise de l’emballement. Le film est loin d’être irréprochable. Son intrigue est assez prévisible (on devine qui vit encore et qui va mourir), ses personnages principaux autres que Matilda, la vraie héroïne du film, auraient dû être davantage développés, et le scénario a son lot d’incohérences, comme les résistants surgissant de nulle part à la fin (sic). Ainsi, s’il y tient, le blasé pourra s’arrêter sur ces carences et refuser au film l’intérêt qu’il mérite. Mais voyons plutôt dans ces quelques ratés le rappel que TOUT LE RESTE du film est sensationnel – si, si, c’est parfaitement logique. On peut commencer par l’univers cinématographique diablement éclectique de Gabriele Mainetti, qui nous vaut un maelström d’images poétiques où brille la photographie, que dis-je, sidère, compte tenu du budget et de la durée du tournage, exploités optimalement par sa mise en scène tous azimuts. Quand je parle d’éclectisme, Freaks Out donne l’impression de convoquer tout le cinéma, de Fellini à Méliès, en passant par le duo Caro & Jeunet et le cinéma de superhéros hollywoodien… et de faire tenir tout ça par magie. En réalité, par la force de la passion qui anime cet univers (la pasión !), transcende son propos plutôt basique sur les marginaux, dont l’originalité tient beaucoup à son bad guy, personnage über-torturé joué par le toujours juste Franz Rogowski, et contamine un peu tout, jusqu’aux performances d’acteurs qui compensent la minceur de leurs personnages – mention à l’éblouissante et radiante Aurora Giovinazzo, un peu la Daenerys/Jean Grey du réalisateur. L’histoire de Freaks Out, mix de Freaks de Todd Browning, du Magicien d’Oz, et des X-Men dont le mélange de féérie et de brutalité, qu’on ne trouverait absolument pas dans un équivalent hollywoodien, rappelle un peu Le Labyrinthe de Pan (en parlant de cinéma non-hollywoodien), n’est pas sans clichés, mais c’est donc le mélange étonnamment décalé de ces clichés qui emballe. Mainetti a voulu réveiller un cinéma italien avachi en mélangeant son univers à celui d’une grosse prod’, et a gagné son pari, bon an mal an. Il s’impose en faiseur hors-pair : le climax guerrier a plus de gueule qu’un paquet de productions Marvel à cent millions de dollars, et certains CGI sont d’une qualité sidérante (voir la boule de feu collector de Matilda, à la fin). Et puis, soyons honnêtes : un film de cirque italien, où un pianiste nazi de la seconde guerre mondiale joue du Radiohead parce qu’il voyage dans le futur ne peut pas être mauvais.

Freaks Out, ou une des surprises de l’année, sans hésitation. Difficile de décrire l’excitation que suscite ce film pour le pop-corneur en quête de nouveaux horizons. Non, nulle exagération sous l’emprise de l’emballement. Le film est loin d’être irréprochable. Son intrigue est assez prévisible (on devine qui vit encore et qui va mourir), ses personnages principaux autres que Matilda, la vraie héroïne du film, auraient dû être davantage développés, et le scénario a son lot d’incohérences, comme les résistants surgissant de nulle part à la fin (sic). Ainsi, s’il y tient, le blasé pourra s’arrêter sur ces carences et refuser au film l’intérêt qu’il mérite. Mais voyons plutôt dans ces quelques ratés le rappel que TOUT LE RESTE du film est sensationnel – si, si, c’est parfaitement logique. On peut commencer par l’univers cinématographique diablement éclectique de Gabriele Mainetti, qui nous vaut un maelström d’images poétiques où brille la photographie, que dis-je, sidère, compte tenu du budget et de la durée du tournage, exploités optimalement par sa mise en scène tous azimuts. Quand je parle d’éclectisme, Freaks Out donne l’impression de convoquer tout le cinéma, de Fellini à Méliès, en passant par le duo Caro & Jeunet et le cinéma de superhéros hollywoodien… et de faire tenir tout ça par magie. En réalité, par la force de la passion qui anime cet univers (la pasión !), transcende son propos plutôt basique sur les marginaux, dont l’originalité tient beaucoup à son bad guy, personnage über-torturé joué par le toujours juste Franz Rogowski, et contamine un peu tout, jusqu’aux performances d’acteurs qui compensent la minceur de leurs personnages – mention à l’éblouissante et radiante Aurora Giovinazzo, un peu la Daenerys/Jean Grey du réalisateur. L’histoire de Freaks Out, mix de Freaks de Todd Browning, du Magicien d’Oz, et des X-Men dont le mélange de féérie et de brutalité, qu’on ne trouverait absolument pas dans un équivalent hollywoodien, rappelle un peu Le Labyrinthe de Pan (en parlant de cinéma non-hollywoodien), n’est pas sans clichés, mais c’est donc le mélange étonnamment décalé de ces clichés qui emballe. Mainetti a voulu réveiller un cinéma italien avachi en mélangeant son univers à celui d’une grosse prod’, et a gagné son pari, bon an mal an. Il s’impose en faiseur hors-pair : le climax guerrier a plus de gueule qu’un paquet de productions Marvel à cent millions de dollars, et certains CGI sont d’une qualité sidérante (voir la boule de feu collector de Matilda, à la fin). Et puis, soyons honnêtes : un film de cirque italien, où un pianiste nazi de la seconde guerre mondiale joue du Radiohead parce qu’il voyage dans le futur ne peut pas être mauvais.

06. SPENCER

Pablo Larrain m’ayant retourné le cerveau en 2017 avec son déconcertant biopic introspectif Jackie, j’attendais au tournant ce NOUVEAU biopic introspectif dédié à un AUTRE personnage historique féminin… et j’ai LÀ ENCORE été comblé, au point d’espérer une trilogie, avec, je ne sais pas, moi, Danielle Mitterrand ? Je déconne, hein. La surprise n’en a pas été moins là, car si l’on retrouve le filmage viscéral et le chaos ordonné de Jackie, Spencer n’est que très partiellement un biopic : on a les personnages historiques, oui, le lieu historique, Sandringham, le fameux week-end de trois jours où se serait discrètement joué le sort du Royaume-Uni, mais au-delà de ça, c’est Larrain à la one again. Le film est plus un essai fantaisiste qu’autre chose, une « fable », comme le film l’assume lui-même dans un carton qui apparaît au tout début. Et la fable est mémorable. Ce n’est pas seulement un nouveau tour-de-force de son réalisateur, qui déploie de nouveau le puissant symbolisme de son cinéma (voir le vieux blouson du père de Diana, par exemple), ce n’est pas seulement une merveille visuelle sur pellicule (et de deux !) que l’on doit à sa chef op Claire Mathon (une femme chef op, how refreshing), ce n’est pas seulement un tribut esthétique à la beauté diaphane de Kristen Stewart (car personne ne l’avait filmée aussi amoureusement depuis Olivier Assayas dans Personal Shopper), qui a ici eu l’occasion de camper un personnage que Larrain et son scénariste Steven Knight ont fait exister par lui-même plutôt que d’essayer de reproduire Diana. C’est aussi, par moment, un film d’horreur presque kubrickien, où la musique de Jonny Greenwood plonge le spectateur dans des abimes de malaise, le 16mm donnant même à certains plans des airs de Shining – on a même droit à un jump scare avec un fantôme d’Anne Boleyn. Que dire des instants hypnotiques où une Diana esseulée s’emporte dans des danses à corps perdu sur fond de digressions jazzy, comme si le film était en total free-style ? Bref, on est TRÈS loin du biopic pantouflard tel le Diana avec Naomi Watts, et plus proche d’un drame psychologique. Qui n’est cependant pas qu’oppression. Il est ponctué de grands moments de grâce et d’émotion, comme le montage musical susmentionné, puissamment inspiré, que s’autorise le cinéaste vers la fin (et dont les conditions de la création valent le détour). C’est passer à côté du film que de lui reprocher de ne pas avoir fait de son héroïne une pauvre petite victime incomprise d’une caste d’aristos sociopathes (bien qu’Elizabeth ait l’air un peu trop antipathique). Cherchez-y plutôt le portrait d’une femme à la croisée des destinées, une peinture de l’isolement, et l’histoire d’une réaffirmation de soi – en ignorant de préférence le bullshit féministe car les contraintes de la vie royale touchaient également les hommes. Bref, fort, très fort. Jusque dans son épilogue positif aux frontières de l’uchronie…

Pablo Larrain m’ayant retourné le cerveau en 2017 avec son déconcertant biopic introspectif Jackie, j’attendais au tournant ce NOUVEAU biopic introspectif dédié à un AUTRE personnage historique féminin… et j’ai LÀ ENCORE été comblé, au point d’espérer une trilogie, avec, je ne sais pas, moi, Danielle Mitterrand ? Je déconne, hein. La surprise n’en a pas été moins là, car si l’on retrouve le filmage viscéral et le chaos ordonné de Jackie, Spencer n’est que très partiellement un biopic : on a les personnages historiques, oui, le lieu historique, Sandringham, le fameux week-end de trois jours où se serait discrètement joué le sort du Royaume-Uni, mais au-delà de ça, c’est Larrain à la one again. Le film est plus un essai fantaisiste qu’autre chose, une « fable », comme le film l’assume lui-même dans un carton qui apparaît au tout début. Et la fable est mémorable. Ce n’est pas seulement un nouveau tour-de-force de son réalisateur, qui déploie de nouveau le puissant symbolisme de son cinéma (voir le vieux blouson du père de Diana, par exemple), ce n’est pas seulement une merveille visuelle sur pellicule (et de deux !) que l’on doit à sa chef op Claire Mathon (une femme chef op, how refreshing), ce n’est pas seulement un tribut esthétique à la beauté diaphane de Kristen Stewart (car personne ne l’avait filmée aussi amoureusement depuis Olivier Assayas dans Personal Shopper), qui a ici eu l’occasion de camper un personnage que Larrain et son scénariste Steven Knight ont fait exister par lui-même plutôt que d’essayer de reproduire Diana. C’est aussi, par moment, un film d’horreur presque kubrickien, où la musique de Jonny Greenwood plonge le spectateur dans des abimes de malaise, le 16mm donnant même à certains plans des airs de Shining – on a même droit à un jump scare avec un fantôme d’Anne Boleyn. Que dire des instants hypnotiques où une Diana esseulée s’emporte dans des danses à corps perdu sur fond de digressions jazzy, comme si le film était en total free-style ? Bref, on est TRÈS loin du biopic pantouflard tel le Diana avec Naomi Watts, et plus proche d’un drame psychologique. Qui n’est cependant pas qu’oppression. Il est ponctué de grands moments de grâce et d’émotion, comme le montage musical susmentionné, puissamment inspiré, que s’autorise le cinéaste vers la fin (et dont les conditions de la création valent le détour). C’est passer à côté du film que de lui reprocher de ne pas avoir fait de son héroïne une pauvre petite victime incomprise d’une caste d’aristos sociopathes (bien qu’Elizabeth ait l’air un peu trop antipathique). Cherchez-y plutôt le portrait d’une femme à la croisée des destinées, une peinture de l’isolement, et l’histoire d’une réaffirmation de soi – en ignorant de préférence le bullshit féministe car les contraintes de la vie royale touchaient également les hommes. Bref, fort, très fort. Jusque dans son épilogue positif aux frontières de l’uchronie…

O5. GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

Avec leur merde woke, le rouleau compresseur Disney et Robert Zemeckis au bout de sa vie semblaient avoir enterré le mythe de Pinocchio pour un moment. C’était sans compter l’opération de sauvetage au timing bluffant de Guillermo Del Toro, cinéaste absolument pas à l’abri des foirages – sa filmo en compte même davantage que de vraies réussites comme Le Labyrinthe de Pan et Hellboy II Les Légions d’or maudites –, mais autrement moins aux fraises, faut-il croire. En fermant l’année 2022 encore mieux qu’il l’avait ouverte avec le réussi Nightmare Alley, autre film gothique passant par l’univers… de la fête foraine, le cinéaste mexicain rappelle combien un artiste au fort caractère, doté d’un univers mental bien à lui, est capable de redéfinir des histoires dont on croit avoir fait le tour ad nauseam. Son Pinocchio n’est pas seulement un conte gothique dans un sublime écrin en stop-motion qui vaut à lui seul le visionnage, car on parle ici d’artisanat de classe A, c’est aussi un travail d’adaptation remarquable : resituer l’histoire dans l’Italie fasciste, donner à Geppetto un jeune fils défunt, autant d’idées qui nourrissent l’histoire originale plutôt que de la parasiter. En résulte une aventure enchanteresse, si parsemée de sombres épreuves soit-elle, car oui, on se situe plus du côté du Labyrinthe de Pan que de Disney channel, et histoire d’être clair, CE FILM N’EST PAS POUR ENFANTS, il rappelle même par moments le cinéma de Sam Raimi ! Ça fourmille d’idées, des luminescents esprits de la forêt, limite ghibliesques, aux lapins croque-morts. C’est brillamment interprété par un cast brillamment dirigé : David Bradley est bouleversant en Geppetto, la voix du jeune Gregory Mann accentue la nature fantastique de Pinocchio, Cate Blanchett en singe se passe de mots, et Ewan McGregor est parfait en cricket dandy, jusqu’à son numéro de music-hall durant le générique de fin… et en parlant de musique, saluons les numéros musicaux d’Alexandre Desplat, qui s’avèrent étonnamment réussis, notamment celui où Pinocchio répète « everything is new to me ! », quitte à agacer un peu. Guillermo del Toro’s Pinocchio est une ode majeure à l’anticonformisme sans les clichés tartes de l’exercice, ainsi qu’au pouvoir de l’imaginaire (voir ce que Del Toro fait du nez de Pinocchio), qui parvient à émerveiller jusqu’à son épilogue pourtant tristement réaliste (« what happens, happens, and then, we are gone »… frissons !) : voilà ce qu’on appelle l’inspiration. Autant dire le meilleur film de son cinéaste depuis une éternité… peut-être le susmentionné Hellboy II, de 2008. Ça me fait un peu mal de le dire, mais Netflix ne fait pas TOUJOURS de la merde.

Avec leur merde woke, le rouleau compresseur Disney et Robert Zemeckis au bout de sa vie semblaient avoir enterré le mythe de Pinocchio pour un moment. C’était sans compter l’opération de sauvetage au timing bluffant de Guillermo Del Toro, cinéaste absolument pas à l’abri des foirages – sa filmo en compte même davantage que de vraies réussites comme Le Labyrinthe de Pan et Hellboy II Les Légions d’or maudites –, mais autrement moins aux fraises, faut-il croire. En fermant l’année 2022 encore mieux qu’il l’avait ouverte avec le réussi Nightmare Alley, autre film gothique passant par l’univers… de la fête foraine, le cinéaste mexicain rappelle combien un artiste au fort caractère, doté d’un univers mental bien à lui, est capable de redéfinir des histoires dont on croit avoir fait le tour ad nauseam. Son Pinocchio n’est pas seulement un conte gothique dans un sublime écrin en stop-motion qui vaut à lui seul le visionnage, car on parle ici d’artisanat de classe A, c’est aussi un travail d’adaptation remarquable : resituer l’histoire dans l’Italie fasciste, donner à Geppetto un jeune fils défunt, autant d’idées qui nourrissent l’histoire originale plutôt que de la parasiter. En résulte une aventure enchanteresse, si parsemée de sombres épreuves soit-elle, car oui, on se situe plus du côté du Labyrinthe de Pan que de Disney channel, et histoire d’être clair, CE FILM N’EST PAS POUR ENFANTS, il rappelle même par moments le cinéma de Sam Raimi ! Ça fourmille d’idées, des luminescents esprits de la forêt, limite ghibliesques, aux lapins croque-morts. C’est brillamment interprété par un cast brillamment dirigé : David Bradley est bouleversant en Geppetto, la voix du jeune Gregory Mann accentue la nature fantastique de Pinocchio, Cate Blanchett en singe se passe de mots, et Ewan McGregor est parfait en cricket dandy, jusqu’à son numéro de music-hall durant le générique de fin… et en parlant de musique, saluons les numéros musicaux d’Alexandre Desplat, qui s’avèrent étonnamment réussis, notamment celui où Pinocchio répète « everything is new to me ! », quitte à agacer un peu. Guillermo del Toro’s Pinocchio est une ode majeure à l’anticonformisme sans les clichés tartes de l’exercice, ainsi qu’au pouvoir de l’imaginaire (voir ce que Del Toro fait du nez de Pinocchio), qui parvient à émerveiller jusqu’à son épilogue pourtant tristement réaliste (« what happens, happens, and then, we are gone »… frissons !) : voilà ce qu’on appelle l’inspiration. Autant dire le meilleur film de son cinéaste depuis une éternité… peut-être le susmentionné Hellboy II, de 2008. Ça me fait un peu mal de le dire, mais Netflix ne fait pas TOUJOURS de la merde.

04. UN BEAU MATIN

Avec Un beau matin, Mia Hansen-Love a accompli quelque chose de moins facile qu’il n’y parait : filmer les instants de la vie, souvent discrets et brefs, qui en font l’indépassable beauté. Tirer un feel-good movie d’un drame centré sur une mère célibataire dont le vieux père est atteint d’Alzheimer, dont le père de SA FILLE est décédé, et dont la vie amoureuse ne relève pas exactement la barre : comment ? En aimant. En aimant d’abord son héroïne, personnage meurtri que son comportement par instants délicieusement gamin, perpétuellement flanquée de son fidèle sac à dos, rend d’autant plus attachante (voir la scène du jeu de cache-cache). En aimant sa gamine – en parlant de gamins. En aimant son quotidien, LE quotidien, et le Paris qu’elle traverse, et le ciel bleu lorsqu’il est bleu… ça peut paraître con, comme ça, mais c’est parfois à ces détails que tient l’équilibre d’une vie, et ça en fait tout, sauf des détails. Dès lors qu’on a compris ça, chaque instant d’Un beau matin compte. Tout comme chaque nuance du jeu bouleversant de Léa Seydoux, qui est ici un soleil, tantôt brûlant – elle se met toute nue à deux-trois reprises, comme dans tous ses films, certes, mais c’est ici raccord avec la mise à nu d’un personnage en quête de contact –, tantôt pâle – ses larmes sont un personnage à part entière, comme ses lèvres avides –, toujours présent. Tout comme chaque étape de l’itinéraire du père (Pascal Greggory, toujours un des plus grands et donc trop rares acteurs français), qui commence dans un chez-lui qu’il ne reconnait plus et finit dans un EHPAD qui s’efforce de sourire – tout fils ou fille ayant vécu un drame similaire ne pourra qu’apprécier l’éprouvant réalisme du bordel. Même l’amant marié, personnage tourmenté par son infidélité dont on ignore si l’on doit attendre le meilleur ou le pire (Melville Poupaud, impeccable dans un rôle dont le public se méfie d’instinct), n’est jamais une caricature (« tu connaissais ma situation. » « Et toi la mienne. »), et la grande influence de ses actes sur l’état d’esprit de l’héroïne, éponge émotionnelle (cf. ses SMS), est un des moteurs dramatiques du film. La portée émotionnelle du film, appuyée par l’inlassable quête de naturalisme de la cinéaste, fait même passer la redondance de l’émouvant thème musical (Hansen-Love parle beaucoup de Schubert dans ses interview mais c’est le Liksom En Herdinna de Jan Johansson qui revient inlassablement !), un peu comme si c’était le thème de l’héroïne. À la fois doux et bouillonnant, Un beau matin fait l’effet de la plus chaude embrassade.

Avec Un beau matin, Mia Hansen-Love a accompli quelque chose de moins facile qu’il n’y parait : filmer les instants de la vie, souvent discrets et brefs, qui en font l’indépassable beauté. Tirer un feel-good movie d’un drame centré sur une mère célibataire dont le vieux père est atteint d’Alzheimer, dont le père de SA FILLE est décédé, et dont la vie amoureuse ne relève pas exactement la barre : comment ? En aimant. En aimant d’abord son héroïne, personnage meurtri que son comportement par instants délicieusement gamin, perpétuellement flanquée de son fidèle sac à dos, rend d’autant plus attachante (voir la scène du jeu de cache-cache). En aimant sa gamine – en parlant de gamins. En aimant son quotidien, LE quotidien, et le Paris qu’elle traverse, et le ciel bleu lorsqu’il est bleu… ça peut paraître con, comme ça, mais c’est parfois à ces détails que tient l’équilibre d’une vie, et ça en fait tout, sauf des détails. Dès lors qu’on a compris ça, chaque instant d’Un beau matin compte. Tout comme chaque nuance du jeu bouleversant de Léa Seydoux, qui est ici un soleil, tantôt brûlant – elle se met toute nue à deux-trois reprises, comme dans tous ses films, certes, mais c’est ici raccord avec la mise à nu d’un personnage en quête de contact –, tantôt pâle – ses larmes sont un personnage à part entière, comme ses lèvres avides –, toujours présent. Tout comme chaque étape de l’itinéraire du père (Pascal Greggory, toujours un des plus grands et donc trop rares acteurs français), qui commence dans un chez-lui qu’il ne reconnait plus et finit dans un EHPAD qui s’efforce de sourire – tout fils ou fille ayant vécu un drame similaire ne pourra qu’apprécier l’éprouvant réalisme du bordel. Même l’amant marié, personnage tourmenté par son infidélité dont on ignore si l’on doit attendre le meilleur ou le pire (Melville Poupaud, impeccable dans un rôle dont le public se méfie d’instinct), n’est jamais une caricature (« tu connaissais ma situation. » « Et toi la mienne. »), et la grande influence de ses actes sur l’état d’esprit de l’héroïne, éponge émotionnelle (cf. ses SMS), est un des moteurs dramatiques du film. La portée émotionnelle du film, appuyée par l’inlassable quête de naturalisme de la cinéaste, fait même passer la redondance de l’émouvant thème musical (Hansen-Love parle beaucoup de Schubert dans ses interview mais c’est le Liksom En Herdinna de Jan Johansson qui revient inlassablement !), un peu comme si c’était le thème de l’héroïne. À la fois doux et bouillonnant, Un beau matin fait l’effet de la plus chaude embrassade.

03. LES AMANDIERS

Renversant. Quasiment tout. L’inégalable pellicule 35mm (troisième film de ce top filmé sur pellicule, la classe, non ?), son grain et ses noirs profonds, la façon dont s’imprègne en elle la fumée de cigarette. la caméra vivante, flottante, gourmande, les moments qu’elle a su saisir à la volée et leur émouvante « vérité », et comment le brillant montage a laissé tout ça respirer – rarement aurai-je été si viscéralement saisi par la forme d’un film en cette année. L’interprétation à fleur de peau – fabuleuse Nadia Tereszkiewicz, petite blonde dans les grands yeux de qui s’abandonne par moment ladite caméra. La retranscription saisissante de l’énergie vitale de la jeunesse, criant sa vie. Les choix musicaux d’un grand raffinement (pas mal de classiques ponctués de digressions très originales comme du Vladimir Vissotsky). La performance de l’acteur qui joue l’héroïnomane écorché vif, rôle des plus risqués : le spectateur en sait certes peu sur lui et ne ressent par conséquent [spoiler alert !] pas grand-chose à sa mort… mais l’important, dans la dramaturgie du film, réside dans ce que ressent son HÉROÏNE, y compris à l’égard dudit écorché vif, et de ce côté, ça fait un carton plein, pour les raisons précitées. L’humour, plus fréquent qu’attendu et impeccablement dosé… et en parlant d’humour, la performance géniale de Louis Garrel, qui a eu la bonne idée de ne PAS imiter Patrice Chéreau et méritait un César. La bonne idée qu’a eue Bruni-Tedeschi de ne PAS filmer comme ce dernier, c’est-à-dire que Les Amandiers propose quelque chose d’énergique mais doux, plein de mélancolie et d’affection, l’inverse de la mise en scène carnassière du gars. Toutes ces choses que j’ai notées sur mon carnet, pendant la projection, toujours en vitesse pour ne rien manquer. D’aucuns auraient aimé que l’impressionnante reconstitution de l’atmosphère des années 80 soit plus généreuse en références culturelles pour renforcer l’immersion (comme ancres, on l’inévitable SIDA, qui donne à nos jeunes personnages l’envie de vivre tant qu’il est encore temps… et les cabines téléphoniques) : la notion d’acteur, ce qu’ils sont, comment ils marchent, a clairement monopolisé l’attention de la réalisatrice, en plus, bien sûr, du tumulte intérieur de sa jeunesse. Mais justement, faire aimer les acteurs et susciter, ou réveiller, une passion pour le théâtre et/ou le cinéma, sont deux des nombreuses réussites du film. Ce manque est donc excusable car cohérent. Par exemple, on se moque totalement de la pièce que « Chéreau » monte : l’important tient à l’expérience qu’en font ses jeunes comédiens, et aux aventures qu’ils vivent entre les éprouvantes répétitions. La façon, évoquée plus haut, dont Bruni-Tedeschi et son brillant chef-opérateur Julien Poupard (Les Misérables) ont immiscé leur caméra dans l’action, publique ou intime (pas mal de plans où des éléments du décor apparaissent en premier plan), au plus près des visages, est, encore une fois, saisissante. Par exemple, l’impact qu’a la scène pourtant simplissime des filles dans la cabine téléphonique, montée sur la sublime variante avec guitare d’O Cessate Di Piagarmi, qu’on entendra de nouveau vers la fin, est le témoignage de la grandeur du film: le plaisir de cinéma est total. Pas exactement fan de la cinéaste, je n’attendais pas grand-chose des Amandiers. Au contraire, je croyais voir venir à cent bornes une caricature de cinéma nombriliste d’auteur bourgeois. J’ai eu tort, et Bruni-Tedeschi, peu importe qu’elle ait sans doute fort compté sur le talent des artisans dont elle s’est intelligemment entourée, est à saluer. Poupard méritait bien davantage le César de la meilleure photo qu’Artur Tort pour Pacifiction.

Renversant. Quasiment tout. L’inégalable pellicule 35mm (troisième film de ce top filmé sur pellicule, la classe, non ?), son grain et ses noirs profonds, la façon dont s’imprègne en elle la fumée de cigarette. la caméra vivante, flottante, gourmande, les moments qu’elle a su saisir à la volée et leur émouvante « vérité », et comment le brillant montage a laissé tout ça respirer – rarement aurai-je été si viscéralement saisi par la forme d’un film en cette année. L’interprétation à fleur de peau – fabuleuse Nadia Tereszkiewicz, petite blonde dans les grands yeux de qui s’abandonne par moment ladite caméra. La retranscription saisissante de l’énergie vitale de la jeunesse, criant sa vie. Les choix musicaux d’un grand raffinement (pas mal de classiques ponctués de digressions très originales comme du Vladimir Vissotsky). La performance de l’acteur qui joue l’héroïnomane écorché vif, rôle des plus risqués : le spectateur en sait certes peu sur lui et ne ressent par conséquent [spoiler alert !] pas grand-chose à sa mort… mais l’important, dans la dramaturgie du film, réside dans ce que ressent son HÉROÏNE, y compris à l’égard dudit écorché vif, et de ce côté, ça fait un carton plein, pour les raisons précitées. L’humour, plus fréquent qu’attendu et impeccablement dosé… et en parlant d’humour, la performance géniale de Louis Garrel, qui a eu la bonne idée de ne PAS imiter Patrice Chéreau et méritait un César. La bonne idée qu’a eue Bruni-Tedeschi de ne PAS filmer comme ce dernier, c’est-à-dire que Les Amandiers propose quelque chose d’énergique mais doux, plein de mélancolie et d’affection, l’inverse de la mise en scène carnassière du gars. Toutes ces choses que j’ai notées sur mon carnet, pendant la projection, toujours en vitesse pour ne rien manquer. D’aucuns auraient aimé que l’impressionnante reconstitution de l’atmosphère des années 80 soit plus généreuse en références culturelles pour renforcer l’immersion (comme ancres, on l’inévitable SIDA, qui donne à nos jeunes personnages l’envie de vivre tant qu’il est encore temps… et les cabines téléphoniques) : la notion d’acteur, ce qu’ils sont, comment ils marchent, a clairement monopolisé l’attention de la réalisatrice, en plus, bien sûr, du tumulte intérieur de sa jeunesse. Mais justement, faire aimer les acteurs et susciter, ou réveiller, une passion pour le théâtre et/ou le cinéma, sont deux des nombreuses réussites du film. Ce manque est donc excusable car cohérent. Par exemple, on se moque totalement de la pièce que « Chéreau » monte : l’important tient à l’expérience qu’en font ses jeunes comédiens, et aux aventures qu’ils vivent entre les éprouvantes répétitions. La façon, évoquée plus haut, dont Bruni-Tedeschi et son brillant chef-opérateur Julien Poupard (Les Misérables) ont immiscé leur caméra dans l’action, publique ou intime (pas mal de plans où des éléments du décor apparaissent en premier plan), au plus près des visages, est, encore une fois, saisissante. Par exemple, l’impact qu’a la scène pourtant simplissime des filles dans la cabine téléphonique, montée sur la sublime variante avec guitare d’O Cessate Di Piagarmi, qu’on entendra de nouveau vers la fin, est le témoignage de la grandeur du film: le plaisir de cinéma est total. Pas exactement fan de la cinéaste, je n’attendais pas grand-chose des Amandiers. Au contraire, je croyais voir venir à cent bornes une caricature de cinéma nombriliste d’auteur bourgeois. J’ai eu tort, et Bruni-Tedeschi, peu importe qu’elle ait sans doute fort compté sur le talent des artisans dont elle s’est intelligemment entourée, est à saluer. Poupard méritait bien davantage le César de la meilleure photo qu’Artur Tort pour Pacifiction.

02. LES BANSHEES D’INISHERIN

Cinq ans après le captivant Three Billboards, McDonagh brille de nouveau avec un film visuellement somptueux (mooon dieu ces panoramas sur lesquel le film attaque d’entrée !), où la farce noire (la dimension comédique s’impose très vite) ne côtoie rien de moins que la tragédie shakespearienne… parce que non, Shakespeare n’a pas écrit QUE des histoires de ducs ambitieux et princes tourmentés. Contrairement à ce que diront certains, il s’en passe, des choses, dans Les Banshees. C’est juste l’étrangeté du traitement qui a déconcerté. Il s’en passe, des choses, dans la caboche de ses personnages tous un peu dépressifs sans le savoir… mais pas exactement ce qu’on s’attend à voir. Par exemple, aucun mystère n’entoure le comportement de Colm, pourtant sacrément déconcertant du point de vue de Padraic, le pote soudainement délaissé ; on s’en tape, l’intérêt est ailleurs, un ailleurs complexe, profond, tortueux. Le film flirte parfois avec le grotesque, cf. le coup des doigts, mais c’est toujours en cohérence avec son riche propos sur la peur de la solitude, la peur du néant, la peur de soi-même, face auxquelles Colm laisse le pauvre Padraic ; sur la peur de l’insignifiance, qui motive le comportement radical de Colm, terrifié à l’idée de « s’occuper en attendant la mort » – notons le fait qu’aucun des personnages principaux n’a d’enfant, ceci expliquant cela. Les Banshees est un grand film sur l’avidité, qui, aux yeux du bon gars Colm, rend même une vertu insignifiante, ou du moins insuffisante, comme la gentillesse de Padraic ; sur la fierté, qui fait ressortir chez Padraic des aspects plus sombres de son âme ; sur la valeur réel d’un homme, le film n’étant donc pas une histoire binaire de gentil contre méchant ; et, dans une moindre mesure, sur l’esprit insulaire, fermé au monde, coupé du monde, et sur la fragilité de l’ordre de la société humaine, Colm semblant dérégler un peu tout en UNE décision (qui conduit carrément à une belle tarte envoyée au représentant de l’ordre). On peut regretter de ne pas avoir ne serait-ce qu’un aperçu de ce qu’était l’amitié de Colm et Padraic, car cela aurait pu rendre leur rupture plus forte sur le plan dramatique, mais pour McDonagh, l’après importait clairement davantage que l’avant : l’après, c’est comment les deux personnages vivent leurs crises existentielles respectives. Autant dire que côté interprétation, ça fait trembler les falaises, avec Colin Farrell, qui mérite toutes ses récompenses (son craquage de plomb dans le bar est génial), comme avec Brendan Gleeson, que Farrell retrouve en grande forme après le formidable Bon baisers de Bruges, comme avec Kerry Condon, magnifique en soeur frustrée par cette vie sans avenir… et, pour finir, comme avec Barry Keoghan, qui vole à peu près toutes ses scènes. Leurs performances et la beauté fruste de leurs personnages sont somptueusement mises en valeur par la photographie d’un film riche en plans mémorables (voir celui de Padraic au côté du cadavre de son âne). La banalité faite quasi-mythe et l’amertume faite terroir, bercées par les airs poignants du grand Carter Burwell, dont la rareté commençait à m’ennuyer. Saisissant de bout en bout.

Cinq ans après le captivant Three Billboards, McDonagh brille de nouveau avec un film visuellement somptueux (mooon dieu ces panoramas sur lesquel le film attaque d’entrée !), où la farce noire (la dimension comédique s’impose très vite) ne côtoie rien de moins que la tragédie shakespearienne… parce que non, Shakespeare n’a pas écrit QUE des histoires de ducs ambitieux et princes tourmentés. Contrairement à ce que diront certains, il s’en passe, des choses, dans Les Banshees. C’est juste l’étrangeté du traitement qui a déconcerté. Il s’en passe, des choses, dans la caboche de ses personnages tous un peu dépressifs sans le savoir… mais pas exactement ce qu’on s’attend à voir. Par exemple, aucun mystère n’entoure le comportement de Colm, pourtant sacrément déconcertant du point de vue de Padraic, le pote soudainement délaissé ; on s’en tape, l’intérêt est ailleurs, un ailleurs complexe, profond, tortueux. Le film flirte parfois avec le grotesque, cf. le coup des doigts, mais c’est toujours en cohérence avec son riche propos sur la peur de la solitude, la peur du néant, la peur de soi-même, face auxquelles Colm laisse le pauvre Padraic ; sur la peur de l’insignifiance, qui motive le comportement radical de Colm, terrifié à l’idée de « s’occuper en attendant la mort » – notons le fait qu’aucun des personnages principaux n’a d’enfant, ceci expliquant cela. Les Banshees est un grand film sur l’avidité, qui, aux yeux du bon gars Colm, rend même une vertu insignifiante, ou du moins insuffisante, comme la gentillesse de Padraic ; sur la fierté, qui fait ressortir chez Padraic des aspects plus sombres de son âme ; sur la valeur réel d’un homme, le film n’étant donc pas une histoire binaire de gentil contre méchant ; et, dans une moindre mesure, sur l’esprit insulaire, fermé au monde, coupé du monde, et sur la fragilité de l’ordre de la société humaine, Colm semblant dérégler un peu tout en UNE décision (qui conduit carrément à une belle tarte envoyée au représentant de l’ordre). On peut regretter de ne pas avoir ne serait-ce qu’un aperçu de ce qu’était l’amitié de Colm et Padraic, car cela aurait pu rendre leur rupture plus forte sur le plan dramatique, mais pour McDonagh, l’après importait clairement davantage que l’avant : l’après, c’est comment les deux personnages vivent leurs crises existentielles respectives. Autant dire que côté interprétation, ça fait trembler les falaises, avec Colin Farrell, qui mérite toutes ses récompenses (son craquage de plomb dans le bar est génial), comme avec Brendan Gleeson, que Farrell retrouve en grande forme après le formidable Bon baisers de Bruges, comme avec Kerry Condon, magnifique en soeur frustrée par cette vie sans avenir… et, pour finir, comme avec Barry Keoghan, qui vole à peu près toutes ses scènes. Leurs performances et la beauté fruste de leurs personnages sont somptueusement mises en valeur par la photographie d’un film riche en plans mémorables (voir celui de Padraic au côté du cadavre de son âne). La banalité faite quasi-mythe et l’amertume faite terroir, bercées par les airs poignants du grand Carter Burwell, dont la rareté commençait à m’ennuyer. Saisissant de bout en bout.

01. TOP GUN : MAVERICK

Tout a été dit dans ma critique (fleuve ?) de ce qui est, à mon sens, un des plus importants blockbusters hollywoodiens des années 2000. Un accomplissement technique et formel exaltant qui rappelle celui de Mad Max : Fury Road, autre pierre angulaire, sans souffrir de la comparaison ; un des meilleurs seconds volets de l’histoire du cinéma aux côtés de Terminator 2 Le Jugement dernier et Gremlins 2 (quoi ?!) ; et probablement le plus beau « legacyquel » qu’Hollywood nous ait offerts parce qu’également plein d’un cœur battant à tout rompre. Parce que Tom Cruise, dans Top Gun : Maverick, ce n’est pas Schwarzenegger dans Terminator : Dark Fate, ni Harrison Ford dans Star Wars : Le Réveil de la force, ni Sam Neill dans le nouveau Jurassic World, ni le casting original décrépit d’SOS Fantômes arrivant pour dire bonjour à la fin de L’Héritage ; ce n’est pas du recyclage commercial faisandé ; c’est l’action du plus inévitable showman Tom Cruise au sommet de sa Volonté puissante de divertir. Réussissant l’exploit d’en mettre DAVANTAGE encore plein la vue que Fallout DEUX ANS plus tard (puisqu’il était prêt à sortir en 2020), Top Gun : Maverick a intégré le top 5 de mes films préférés de sa filmographie au côté d’Entretien avec un vampire, Collateral, Mission impossible – Rogue Nation, et Risky Business (hey, c’est MA liste, les gars)… Eyes Wide Shut, Jerry Maguire et Edge of Tomorrow n’étant pas loin derrière. « The future is coming, and you’re not in it », dit l’amiral Cain – génial Ed Harris – à Pete Mitchell dans une des premières scènes du film. Rien ne caractérise moins bien ce dernier. Et heureusement, rien ne caractérise moins bien Tom Cruise non plus. Lien vers ma critique.

Tout a été dit dans ma critique (fleuve ?) de ce qui est, à mon sens, un des plus importants blockbusters hollywoodiens des années 2000. Un accomplissement technique et formel exaltant qui rappelle celui de Mad Max : Fury Road, autre pierre angulaire, sans souffrir de la comparaison ; un des meilleurs seconds volets de l’histoire du cinéma aux côtés de Terminator 2 Le Jugement dernier et Gremlins 2 (quoi ?!) ; et probablement le plus beau « legacyquel » qu’Hollywood nous ait offerts parce qu’également plein d’un cœur battant à tout rompre. Parce que Tom Cruise, dans Top Gun : Maverick, ce n’est pas Schwarzenegger dans Terminator : Dark Fate, ni Harrison Ford dans Star Wars : Le Réveil de la force, ni Sam Neill dans le nouveau Jurassic World, ni le casting original décrépit d’SOS Fantômes arrivant pour dire bonjour à la fin de L’Héritage ; ce n’est pas du recyclage commercial faisandé ; c’est l’action du plus inévitable showman Tom Cruise au sommet de sa Volonté puissante de divertir. Réussissant l’exploit d’en mettre DAVANTAGE encore plein la vue que Fallout DEUX ANS plus tard (puisqu’il était prêt à sortir en 2020), Top Gun : Maverick a intégré le top 5 de mes films préférés de sa filmographie au côté d’Entretien avec un vampire, Collateral, Mission impossible – Rogue Nation, et Risky Business (hey, c’est MA liste, les gars)… Eyes Wide Shut, Jerry Maguire et Edge of Tomorrow n’étant pas loin derrière. « The future is coming, and you’re not in it », dit l’amiral Cain – génial Ed Harris – à Pete Mitchell dans une des premières scènes du film. Rien ne caractérise moins bien ce dernier. Et heureusement, rien ne caractérise moins bien Tom Cruise non plus. Lien vers ma critique.

MENTIONS

– L’Innocent : difficile de le définir, celui-là. Film de gangsters sympas, chronique familiale dégling’, romcom d’espionnage ? Peu importe : c’est une grande comédie loufoque à la française, accessoirement ma préférée depuis l’En liberté ! de Pierre Salvadori. C’est toujours inspiré, toujours plein d’énergie, jamais superficiel, et interprété tambour battant par une Noémie Merlant sous ecsta et un Louis Garrel, décidément apprécié dans cet article, qui campe son personnage de la meilleure façon possible… et gagne son ticket d’entrée au club des réalisateurs à suivre. Un film qui aurait pu avoir la place de Compétition officielle dans mon top.

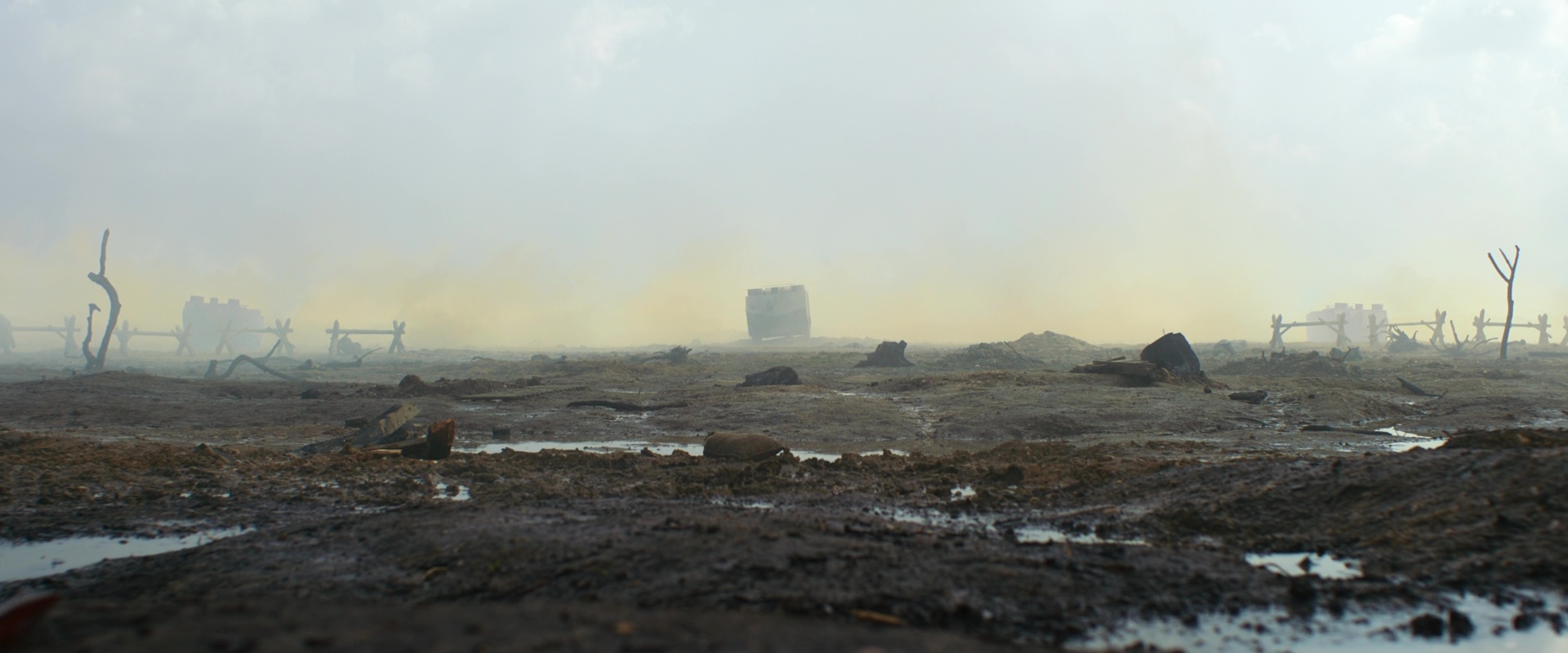

– À l’Ouest, rien de nouveau : ou quand la culture plateformes fait sortir sans grand bruit et sur petit écran une odyssée guerrière splendide qui propose au spectateur la plus sidérante retranscription de l’épouvante chaotique du champ de bataille depuis Hacksaw Ridge, ainsi qu’une peinture poignante de la vie de chair à canon dans toute sa salissante humanité, expérience d’autant plus précieuse que le point de vue allemand est rarement adopté. Dommage que le scénario déconne deux-trois fois dans la dernière demi-heure, parce que tout ce qui précédait était impressionnant. Albrecht Schuch, « MVP» du film, reste génial de bout en bout.

– Contes du hasard et autres fantaisies : passé un 1er acte résumable à un marivaudage remarquablement interprété mais guère passionnant qui m’a rappelé le terne Asako I & II, les deux brillants suivants justifient les éloges dont bénéficie le film. Le film, formellement maigre, ne pouvant éviter l’effet de théâtre filmé, apprécions ce qui compte : la sophistication de dialogues, qui ne roulent jamais des mécaniques, la confiance absolue qu’a accordé Hamaguchi à ses brillants acteurs, et la quête de liberté qui anime leurs personnages dans une discrétion bouleversante. Le 3ème sketch, ode au saut dans l’inconnu, est un moment de grâce inoubliable.

Ainsi que : Nope (un peu long, pas toujours clair, mais techniquement brillant et plein de moments saisissants), Incroyable mais vrai (le meilleur Dupieux depuis un bail car bon de bout en bout, pour changer), Tempura (on s’attend à une comédie kawaii, on a à la place quelques chose de sombre et complexe), The Northman (impressionnant… et rien que pour avoir traumatisé le gars de Libé par son virilisme, hop), Emily The Criminal (étonnant thriller social au coeur d’un L.A. michaelmannien, et la consécration d’Aubrey Plaza), The Batman (à la fois monumental et bancal, pourquoi les choses sont si compliquées, rââââh), et Bruno Reidal (exploration forte de la psyché meurtrière)

Au rayon « désolé mais ça l’a pas fait pour moi »

Ceci n’est PAS mon flop 10. Je m’explique : le cinéphile hip, enfin, s’il y en a au moins un qui lit le présent article, aura peut-être remarqué l’absence de quelques grands favoris de la presse de 2022, ce chapitre est une explication du pourquoi. Zéro volonté de me justifier, j’ai juste envie de m’exprimer à leur sujet.

– Avatar – La Voie de l’eau : à l’instar du premier Avatar, grande démo technique, La Voie de l’eau peut se résumer à « tous dans les bras, rien dans la tête », pour citer Hudson dans la VF d’Alien 2… ou du moins, pas grand-chose à mes yeux. C’est très, très, très beau, et le scénario est dans l’ensemble assez pourri. Cameron recycle même sa filmo dans son interminable climax d’action. Si seulement TOUT le film avait ressemblé aux plongées contemplatives à dos de baleines du 2ème acte !

– Armageddon Time : pas un film que j’emmerde à proprement parler, mais bon. J’ai un total respect pour James Gray en dépit de ses affinités communistes, ne serait-ce qu’au nom des quelques (!) chefs-d’œuvre qu’il a réalisés (Little Odessa, La Nuit nous appartient, Two Lovers), mais avec cet opus-là, il a pondu à la fois un drame autobiographique tout à fait acceptable et un des plus gros NON-événements cinématographiques de l’année. On attend que l’avion décolle, mais il ne décolle jamais, et la bonne compagnie ne sauve pas de l’ennui poli.

– Enfin, As Bestas non plus ne l’a pas fait pour moi, hélas. Comme toujours avec Sorogoyen, c’est formellement impressionnant, brutal, cérébral… mais c’est aussi du gros ouvrage. La tension est là, mais au service d’un drame bien moins subtil qu’on le prétend. Le comportement du protagoniste manque parfois de sens (du coup, sa mort fait un peu plouf), les méchants sont des caricatures presque bestiales (moui, Chiens de paille, et ?), le 3ème acte est interminable, et le chien est un des plus gros boulets de l’histoire des chiens de cinéma.

Au rayon « chouchous de la critique que je conchie avec zèle »

– Everything Everywhere All At Once (eeeeet ce n’est pas du tout un titre à la con) : la hype me déconcertait, la sanctification aux Oscars me fait pencher pour l’hallucination collective. C’est techniquement plutôt réussi et fait à quelques moments preuve d’une belle créativité, mais c’est dans l’ensemble un sacré foutoir, parfois fatiguant, rarement du meilleur goût (le côté scato rappelle un travers du ciné HK, voir le grand moment de cinéma ci-dessous), brinquebalé par une troupe d’acteurs pas super charismatiques, au service d’un scénario n’arrivant pas à la cheville de ses ambitions philosophico-existentielles – sans oublier la subtile dose de propagande LGBTQIA-machintruc. Peu importe, aux yeux de certains, faut-il croire : sa positive attitude, régurgitée et recrachée dans des répliques d’un tarte sidérant (à l’image du discours de remerciement des réas aux Oscars), est idéale pour transcender un public de fragiles déprimés par la noirceur du monde.

– Sans filtre : une des pires palmes d’or de l’histoire des trucs palmés. Un enfer de lourdeur et de vulgarité qui se croit de bout en bout malin et pertinent (la fatuité est son deuxième prénom). Autant Ruben Ostlund avait plein de choses intéressantes à dire sur l’art contemporain dans le jubilatoire The Square, autant il n’a eu cette fois-là FOUTRE rien à dire, que ce soit sur la lutte des classes, le capitalisme, ou encore la psychologie de l’opulence. J’aurais bien aimé aimer, mais je ne me suis pas senti en état d’insécurité intellectuelle suffisant pour voir de l’or dans de la merde. Oh, et le malaise que crée l’étirement en longueur d’une scène n’est pas forcément signe de qualité.

– Decision to Leave : rarement je me suis autant ennuyé dans une salle de cinéma. Face à Synonymes, l’ennui abyssal s’accompagnait d’un ressentiment profond qui me gardait éveillé. Ici, rien. Cette sortie de route neurasthénique aurait peut-être tenu la route délestée de trois bons quarts d’heure. Park n’a clairement eu rien à foutre de son enquête et semble s’être mis en tête de pondre l’anti-thriller à femme fatale. Pourquoi pas. Mais pour proposer quoi à la place ? Rien. Continuez de vous branler, les amis.

– Licorice Pizza : premier grand coup de conformisme critique de 2022. LP, nouvelle exquise reconstitution d’une époque tumultueuse made in PTA depuis son imbitable Inherent Vice, propose des personnages ternes, parfois antipathiques, dont le duo interprété par deux acteurs qui ne ressemblent littéralement à rien (scandaleuse superficialité, je sais) au centre d’une intrigue mal foutue (les digressions avec Sean Penn et Bradley Cooper, la scène complètement portnawak de l’arrestation…) dont la dramaturgie est limite inexistante. Investissement émotionnel : voisin du néant. L’anti-Almost Famous.

– Les Crimes du futur : A History of Débandade. Pas DOULOUREUSE, la débandade, mais bien débandadesque quand même. Lien vers ma critique.

CONCLUSION

Voilà l’ami, c’était mon top ciné de l’année 2022… un peu long, j’en conviens, mais que veux-tu, tel est le prix de la passion (ou pas). Il faut dire que la partie plus ou moins négative de la fin a pris un peu plus de place que prévu, aussi. Bref. Peut-être en ferai-je un vlog, si je ne tarde pas à m’y remettre, c’est-à-dire si je me sors les doigts, comme on dit vulgairement dans le Morbihan. En attendant, j’espère avoir convaincu au moins une ou deux personnes d’aller découvrir les films du lot qu’elles n’ont pas encore vus !