Mon top 10 de l’année 2021

J’ai manqué de temps pour faire une vidéo de ce top, aussi le voici sous sa forme textuelle, moins divertissante certes, mais comme chacun sait, le contenu est plus important que le contenant (dit-il, naïvement). En toute logique, l’année cinématographique 2021 a été moins pourrie que l’année 2020, et l’on s’en est réjoui, à raison. D’aucuns souligneront que la surreprésentation du cinéma français dans ce top est un signe que le cinéma ne s’est pas encore totalement remis du coup de bambou (Hollywood est toujours un peu perdu), MAIS attention : initialement, il incluait les très hollywoodiens Zack Snyder’s Justice League et The Suicide Squad… simplement, ayant déjà consacré deux longs textes à leur sujet, et aimant varier les plaisirs, j’ai décidé de braquer mon projecteur sur les entrées 11. et 12., qui sont de facto devenues les entrées 09. et 10. (mais même avec ces deux films, le top aurait été à moitié francophone, ce qui est déjà inespéré). Un semblant de logique m’imposera donc de ne placer, dans les mentions honorables, que trois films plutôt que cinq.

Pour ceux qui seraient curieux de connaître mes raisons de mettre carrément DEUX films de superhéros dans un top 10 annuel, voici les liens vers mes critique de Zack Snyder’s Justice League et The Suicide Squad. En attendant, c’est parti.

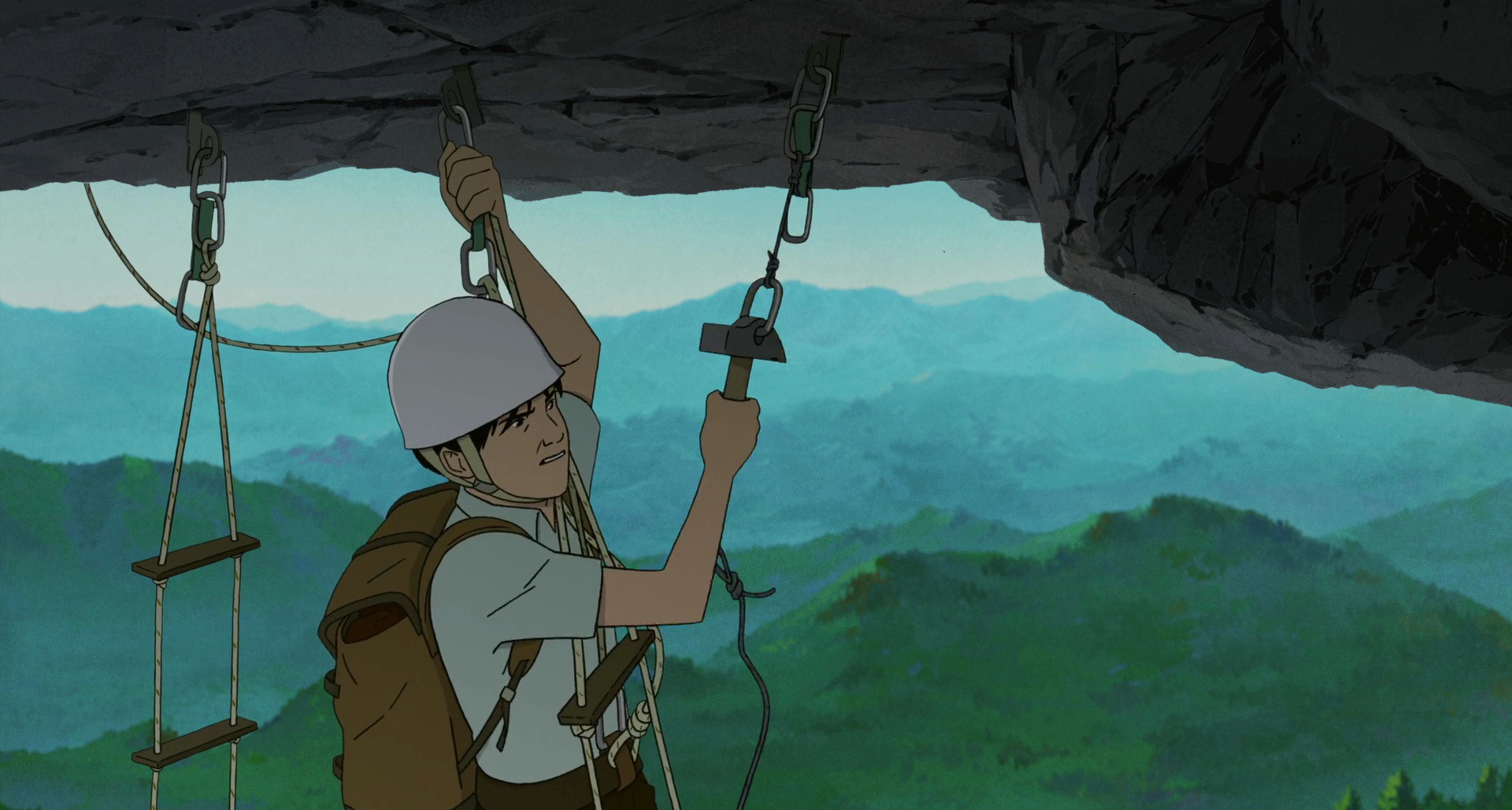

10. LE SOMMET DES DIEUX

Commençons (enfin, finissons) en douceur. Le Sommet des dieux n’est pas le film dans lequel on entre le plus convaincu. Pour peu qu’on y aille partiellement à l’aveugle, on peut s’attendre, par exemple, à ce que les acteurs y parlent japonais, car peu importe que le film soit une production française réalisée par un Français, a) ça se passe au Japon et b) ça a la tronche d’un film d’animation japonaise… et l’on peut donc en tirer la désagréable impression, dans un premier temps, de voir un « anime » en VF. Ensuite, même si le trait est fin, le relatif manque de fluidité de l’animation rend parfois flagrante la petite taille du budget, et laisse craindre le pire, considérant le sujet (on parle du SOMMET DES DIEUX, là, quand même) ; oui, c’est une chose que l’on peut ignorer lorsque la mise en scène, la direction artistique, les arrière-plans, ou encore le montage sont au rendez-vous… mais il faut qu’ils le soient. Au rendez-vous. Fort heureusement, ceci est un top, donc, que les lecteurs susceptibles de partager l’a priori négatif de votre serviteur dépassent impérativement cet a priori, car le reste l’EST, au rendez-vous. Au bout d’une trentaine de minutes à tout casser, on est happé par l’action, car quand le film décolle, c’est pour un aller simple vers ledit sommet : les performances des interprètes français, toutes excellentes, font vite oublier l’inadéquation culturelle – sauf rares cas où on les entend prononcer des mots ou noms japonais dans un accent über-français –, la caractérisation de leurs personnages est solide, peu importe qu’ils soient archétypaux, les enjeux dramatiques s’imposent avec aisance, et l’alliance de la mise en scène rigoureuse de Patrick Imbert aux somptueux panoramas peints à la main accouche de scènes de grimpe phénoménales, chargées en adrénaline, tendues par la verticalité, dans des décors d’une beauté à couper le souffle… à tel point qu’on peut y voir un des films d’escalade les plus impressionnants que le cinéma a en rayon. On se laisse emporter dans la quête d’absolu de ses personnages, qui n’ont pas peur de la mort mais tiennent à la vie, et embrasser son vibrant hommage à l’alpinisme, ainsi qu’à toute chose que l’homme fait au péril de sa vie dans le simple but de donner un sens à cette dernière (beaucoup de plans larges des alpinistes perdus au milieu de l’immensité), là où le pèlerin moyen dirait que « ouaiiiiis non, je crois que je vais plutôt rester ici et attendre que vous reveniez » ; une démarche transcendantale, de ces choses à la fois si malavisées et nobles qui nous distinguent de l’animal, pour le meilleur et pour le plus jeté, au prix d’une solitude inévitable mais embrassée. De loin, ça n’a pas l’air de grand-chose ; de près, ça transporte ; la magie du septième art.

09. ROUGE

Les thrillers environnementaux où un David, un chevalier vertueux, s’attaque à un Goliath de l’industrie, le cinéma US connait bien. L’un peu terne mais beau Dark Waters, de Todd Haynes, l’a récemment rappelé. Le cinéma français de ces quarante dernières années, bien moins : un des rares exemples qui me viennent en tête est Le Nouveau Protocole, de Thomas Vincent, sorti en 2008. Il faut donc croire qu’on en avait besoin, de ce Rouge. La bonne nouvelle est que sa formule pour se démarquer de l’oncle Sam est à toute épreuve. D’abord, s’arrêter sur le dilemme, qu’Hollywood oublie souvent alors qu’il est bien concret, entre protection de l’environnement et protection des emplois de centaines, voire milliers de gens – ils sont bien gentils, d’abattre Goliath, mais quid de tous ses employés qui n’ont fait de mal à personne ? Ensuite, prendre la notion de principe, car c’est généralement le point de départ de ce type d’histoire, quelqu’un disant « non », et le tordre le plus sadiquement possible en le mêlant à la trahison, ici la trahison familiale, soit la pire. Rarement film de ce genre aura autant mis à mal sa figure du chevalier vertueux. Et si ça marche si bien, c’est parce qu’étonnamment, la forme n’est pas indigne des ambitions du script. Ce n’est pas irréprochable, le réalisateur se permet quelques facilités pour tenir le spectateur alerte, on aurait aimé un peu de développement chez certains personnages secondaires, et la mise en scène manque généralement un peu d’audace… mais ça ne dérape jamais, et c’est intelligent. Donc fort. Parce qu’au bout du compte, le message écologique est secondaire : tout ce qui compte, c’est le duo Slimane/Nour, cet épisode crucial de la relation entre un père et sa fille, que Bentoumi a eu l’excellente idée de chiader, jusqu’à son interprétation : Bouajila et Henrot brillent (elle passe une bonne partie du film sonnée par ce qu’elle découvre, mais le fait avec nuance) ; aucune amourette avec un personnage secondaire ne vient troubler la trajectoire de ce film (trop) court, et le seul qui compte est celui de la journaliste interprétée par la toujours très juste Céline Sallette. C’est au contact de ces personnages que le spectateur sera vigoureusement invité à réfléchir en profondeur à l’importance des valeurs dans sa propre vie. J’ai été très touché par ce film d’enquête politico-social qui ne révolutionne rien, mais coche toutes les bonnes cases avec nuance et fait battre fort le cœur de son histoire. Il méritait un bien plus grand succès en salle.

08. LES MAGNÉTIQUES

Surprise du mois de novembre 2021. La veille, j’étais allé voir cet inepte foutoir qu’est House of Gucchiottes, pardon, Gucci, de Ridley Scott. Cette fois-ci, en sortant de la salle, j’ai dit à mon camarade de toile : tu vois… LÀ, on a eu du caractère. Les Magnétiques est… eh bien, magnétique. C’est un grand petit film sur la jeunesse, à la mise en scène sensuelle et inspirée, mené par un cinéaste qui savait où il allait – sa caméra parle souvent à la place des dialogues, au demeurant de qualité, et les ellipses passent comme une lettre à la poste – et POURQUOI il y allait, maintenant de bout en bout le cap vers l’émancipation de son attachant protagoniste, et tenant un propos riche sur son époque, sur l’opposition entre l’espoir mitterrandien et le matérialisme consommateur alors en plein boom, sur l’uniformisation des mentalités par la pop-culture, et en même temps sur cette liberté d’expression et de création qui caractérisait ce qu’on appelait le « monde libre », couplée à un franc besoin de positive attitude après des années 70 bien déprimantes… Un film un peu construit comme un album, son récit repartant de plus belle à chaque nouveau morceau de rock au choix diablement inspiré, retrouvant sa belle énergie à chaque fois que pointait le risque de l’enlisement dans la pose d’auteur ou le drame social misérabiliste (par exemple, on craint un peu que la partie service militaire soit moins enthousiasmante que ce qui a précédé, sauf que non). Le travail apporté au son est, comme on l’espérait, à la hauteur du sujet, portant très haut les scènes où se déploie le monde de son héros un peu autiste. Il est par ailleurs important d’adhérer à la belle histoire d’amour qui accompagne la progression psychologique de ce dernier : un film sur la jeunesse sans ça, c’est un peu comme la mer sans le sel, ou comme le sel sans le poivre, et dans Les Magnétiques, on l’a, ce sel (ou ce poivre), et partage donc l’infatuation du héros pour cette grande blonde qu’on espère revoir un de ces quatre.

07. DÉSIGNÉ COUPABLE

Un peu comme Le Sommet des dieux, The Mauritanian (titre original) est un film à ne pas sous-estimer. On s’attend à un énième thriller à dossier hollywoodien adapté de faits réels un peu moroses et réalisé sur commande par un faiseur lambda. Honte à moi : jusqu’à ce que son nom apparaisse à l’écran, j’ignorais même l’identité de son réalisateur, Kevin McDonald, à qui l’on doit l’excellent Dernier roi d’Écosse. Mais la surprise n’en aura été que plus grande : MacDonald, documentariste de talent ET filmeur TRÈS à l’aise dans le spectaculaire, livre ici un thriller aussi charismatique qu’il n’est engagé, porté par un réalisme impressionnant qui rend carrément éprouvantes les scènes de torture du dernier acte – avis aux épileptiques –, et qui déjoue habilement ses aspects conventionnels par a) sa mise en scène frontale (l’immersion à Guantanamo calme bien, apprécions le passage au format 4/3 pour accentuer le sentiment d’oppression) et b) le charisme de ses personnages habilement brossés. Par exemple, l’évolution du procureur militaire joué par Cumberbitch… pardon, je veux dire Cumberbatch, est certes attendue (il commence en méchant procureur pour rejoindre progressivement le camp des gentils à mesure qu’il découvre les faits), MAIS son exécution est un sans faute. Thriller à dossier, donc, et réquisitoire limpide, Désigné coupable est surtout un drame majuscule, capable de briller d’humanité sans jamais sortir les violons (d’où le fait que je n’utilise pas l’expression « déborder d’humanité »…), et porté par une quadruple-performance d’acteurs au top de leur forme – à commencer naturellement par un intense Tahar Rahim. Au risque de paraître tarte, il m’a inspiré à la fin un VRAI sentiment de révolte face à l’impunité d’un système moralement abject (le coup des sept ans supplémentaires fait office de coup de grâce), alors que je ne suis pas du genre à m’outrer aisément face à ce genre d’histoires – la dernière fois que j’avais l’été à ce point remonte à Au nom du père, de Jim Sheridan, c’est dire. En d’autres termes, Désigné coupable fait un carton plein. Oh, et, conseil d’ami : il fait un bon tandem avec Camp X-Ray (The Guard en français, sic), autre excellent film sur Guantanamo, filmé du point de vue d’une garde-chiourme américaine jouée par Kristen Stewart.

06. LE DERNIER DUEL

Ridley Scott a été mentionné plus haut. Nouvelle bonne nouvelle : autant s’il s’est planté avec Gucci, autant il ne s’est pas avec Le Dernier Duel, son premier film de grand standing depuis American Gangster, sorti en 2008, oui ça date, les années 2010 n’ayant pas été tendres avec le vieux réalisateur. Peut-être ne lui fallait-il rien de moins qu’un retour aux sources, à une histoire de duel comme l’était son premier long-métrage Duellistes, pour retrouver sa forme, du moins partiellement ? Le Dernier duel est une reconstitution médiévale brillante (seule faute de goût, avoir fait parler en français certains personnages en arrière-plan, pas du tout logique) et une immersion visuellement superbe dans un monde brut et brutal, aussi riche que glaçante (excellent travail de Dariusz Wolski, directeur de la photographie attitré de Scott, qui n’est pour rien dans la médiocrité de leurs récentes collaborations, voyons). Interprétation de qualité (Damon livre sa meilleure performance à ce jour, Affleck surprend dans un rôle d’aristocrate cynique dont il n’est pas coutumier, Jodie Comer continue son ascension), scènes de bataille courtes mais intenses (avec ses mini-bains de sang filmés caméra à l’épaule, on a l’impression que Scott a maté l’épisode de la Bataille des Bâtards de Game of Thrones juste avant de tourner…), absence de musique assourdissante qui fait du bien après le supplice zimmerien de Dune, et, évidemment, histoire aussi riche d’un point de vue dramaturgique (les enjeux sont considérables) que pleine de choses à dire (sur la condition de la femme dans la France du bas Moyen-Âge en premier lieu, en écho avec celle de la femme du 21ème siècle). Le film a cependant une épine dans le pied : son féminisme, justement, bien trop calibré #MeToo, qui, d’abord, donne lieu à pas mal d’anachronismes (de son héroïne parfois bien trop moderne à ses répliques parfois juste trop Californie, 21ème siècle, en passant par ses illustrations de la fameuse « masculinité toxique »…), ensuite, mine son style de narration « rashomonesque », où une même scène est contée de différents points de vue (et que le récit n’exploite déjà pas sans quelques petits problèmes de cohérence). Alors qu’un de ses intérêts est de complexifier une histoire en mettant à égal niveau divers points de vue, dans Le Dernier Duel, UN des trois points de vue est CLAIREMENT présenté comme la vérité… je vous le donne en mille, celui de la femme ! Autant dire que ça ne passe pas. Mais les forces de cet imparfait et imposant film qu’est Le Dernier Duel décapitent au final ces griefs, notamment lors de son climax, le fameux dernier duel, d’une sauvagerie et d’un suspense qui vous enfonceront au fond de votre siège comme peu de scènes du genre, a fortiori si l’on ne vous a rien spoilé. Et n’oubliez pas : le viol n’a jamais été prouvé… PS : achetez Le Dernier Duel en DVD/blu-ray… Continuez de snober ce cinéma américain-là, et d’ici cinq ans, vous n’aurez plus que des Black Widow et des S.O.S. Fantômes-machintruc à vous mettre sous la dent.

05. SLALOM

Et une nouvelle petite production ajoutée à ce top, une. Grande surprise que ce premier long impressionnant, par moment même intimidant par la maîtrise de son récit, rivé au regard fébrile de sa jeune héroïne, et par sa mise en scène qui explore avec une grande nuance les mécanismes de l’emprise pour mieux en faire ressentir toute la complexité, plutôt que de caricaturer. Le sujet laissait craindre un emballage un peu tristounet, mode par défaut des films français appartenant à ce registre, mais il n’en est rien, et c’est la source principale de la surprise susmentionnée : l’esthétique de Slalom, film très soigné visuellement, est à la hauteur de son envoûtant cadre naturel, assurée par un chef-opérateur, Yann Maritaud, à qui l’on devait déjà la photographie du formidable Cessez-le-feu (mention à la composition contrastée des plans, comme celui qui a été repris pour l’affiche). Notons aussi la formidable BO tendance new wave de Low Entertainment, qui ajoute à l’atmosphère éthérée et pénétrante du film. Et ce travail sur la forme a l’intelligence d’éviter tout maniérisme qui aurait parasité le fond en édulcorant la tragédie. Le refus de la Charlène Favier de cocher toutes les cases attendues, comme [spoiler alert !] l’arrestation qui ne viendra jamais [fin du spoiler !], rend Slalom encore plus singulier. Ce n’est pas un film sur un maniaque à enfermer – le gars n’est certainement pas un maître diabolique de la manipulation, en tout cas –, ni un film sur la compétition sportive – ce qui n’a pas empêché la réalisatrice de chiader ses scènes de descente ; c’est un film sur l’épreuve d’une gamine qui doit vivre avec cette blessure béante que semble représenter l’obscurité à laquelle elle fait face, à la toute fin, [spoiler alert !] après s’être libérée de l’emprise de son gourou lubrique [fin du spoiler !]. En bref, un film discrètement captivant au début, puis de moins en moins discrètement. Jérémie Rénier se bonifie décidément avec le temps, et Noée Abita méritait un gros prix réconfortant comme un chocolat chaud.

04. ONODA

Offrir à sa cinéphilie un petit dépaysement n’est jamais une mauvaise idée. Si j’avais appris AVANT de le voir qu’Onoda a été réalisé par un Français, j’aurais probablement passé trois heures à halluciner, au sens figuré, bien sûr… et pourquoi pas littéral, allez savoir. Tourner un film dans une langue qu’on ne parle ni ne comprend pas, réussir à diriger des acteurs étrangers et à reconnaître une bonne performance dans cette langue, saisir l’esprit de leur culture, leur ethos, et ne pas se planter dans l’exercice, c’est un accomplissement remarquable. Pour trouver un autre de ce calibre, il faut remonter au Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, de 2007. Il a dû lui en falloir, de la passion, et de la patience, à Arthur Harari. Mais là aussi, la surprise n’en a été que plus grande, face à cette épopée intimiste filmée dans un somptueux écrin naturaliste, où la majesté cruelle de la nature y est honorée sans esbrouffe ni tentative assez courante de faire du Terrence Malick. La mise en scène d’Harari surprend sous bien des aspects, témoignant d’une gestion maline des éléments (du décor à la météo !), d’une perception fine des tourments psychologiques de ses personnages, et d’un art consommé de l’ellipse – par exemple, le changement de casting passe crème, comme on dit, alors que la majorité des films se plantent à cet exercice-là. Passé un début qui laisse craindre le cliché du cinéma japonais contemplatif dont le moindre geste prend quatre heures, on est heureux de voir que ce n’est pas le cas, et vite saisi par ce voyage hypnotique aux confins du respect aveugle de l’ordre (cf. le rapport du protagoniste au vieux major Taniguchi) et de l’honneur, qui rappelle parfois l’immense Aguirre, de Herzog, avec cette idée de nommer les divers lieux de l’île pour se les approprier. Un discret mais puissant crescendo dramaturgique habille ce voyage au bout du déni : [spoiler alert !] toute la dernière partie entre le jeune touriste et le protagoniste, dont on craint qu’il dégaine son fusil à tout moment pour le descendre, est d’une tension incroyable, en plus d’être fascinante – ça relève moins du choc de deux cultures (la nipponne des années 40 et celle des années 70) ou des générations que du choc de deux réalités. [fin du spoiler !] Une œuvre posément majeure.

03. LA PANTHÈRE DES NEIGES

Troisième film de ce top à se passer dans un décor enneigé, allez savoir ce que ça veut dire. J’ai toujours eu un faible pour l’écrivain Sylvain Tesson (lire les magnifiques Dans les forêts de Sibérie et Sur les chemins noirs), inénarrable aventurier-philosophe d’un ancien temps à contre-courant de la modernité (et de l’idéologie du Progrès tant prisée par la gauche, au passage, désolé). Pour cette exploration exigeante des hauts plateaux tibétains, l’homme a joint son art de l’écriture au talent du photographe animaliste Vincent Munier… et ça donne ce documentaire assez sensationnel, célébration poignante de tout ce qu’a abandonné notre société hyperconnectée (« Le destin nous a détournés de cet âge d’or où bêtes, hommes et dieux tenaient une conversation »). À ses mots, qu’il lit en personne dans un beau passé simple, s’ajoutent la magnificence des images de Munier, comme ces silhouettes des yacks dont la respiration forme des panachures de vapeur dans l’aube frissonnante, et une bande-son puissamment atmosphérique à laquelle a collaboré le grand Nick Cave (rappelant parfois sa collaboration au western australien The Proposition), et l’on ne peut QUE tomber en arrêt devant ce moment d’évasion majestueux, partageant la fascination des auteurs pour une nature (« tout ce à quoi l’on a renoncé ») qui rappelle combien « tout n’aurait donc pas été créé pour le regard des hommes ». Une ode à la patience, vertu suprême qui aide à aimer le monde, s’exprimant notamment à travers le plaisir que tire le documentariste de l’« affût » : un pari, selon Tesson, qui exige une bonne vie intérieure tant les heures d’attente peuvent être nombreuses; une ode à rompre de toute urgence avec le brillamment abominable monde OPPOSÉ, le nôtre, celui de l’hyperconnexion trompeuse et de l’insatiabilité névrotique, dont le mot d’ordre est « tout, tout de suite », là où l’affût est l’INVERSE de la promesse publicitaire. Une remarque aussi forte que déprimante m’est restée : lorsque Tesson avoue souhaiter que nous, humains, apprenions de nouveau à « nous contenter du monde »… déprimante en ce qu’elle est à la fois absurde, puisque notre monde est TOUT, or on ne peut se contenter de TOUT, et néanmoins réaliste, car la modernité est parvenu, par ses diverses sortilèges, à nous déconnecter de la réalité. Oh, et mention à l’association du tout dernier plan et de la toute dernière phrase de Tesson, pour un moment très… malickien.

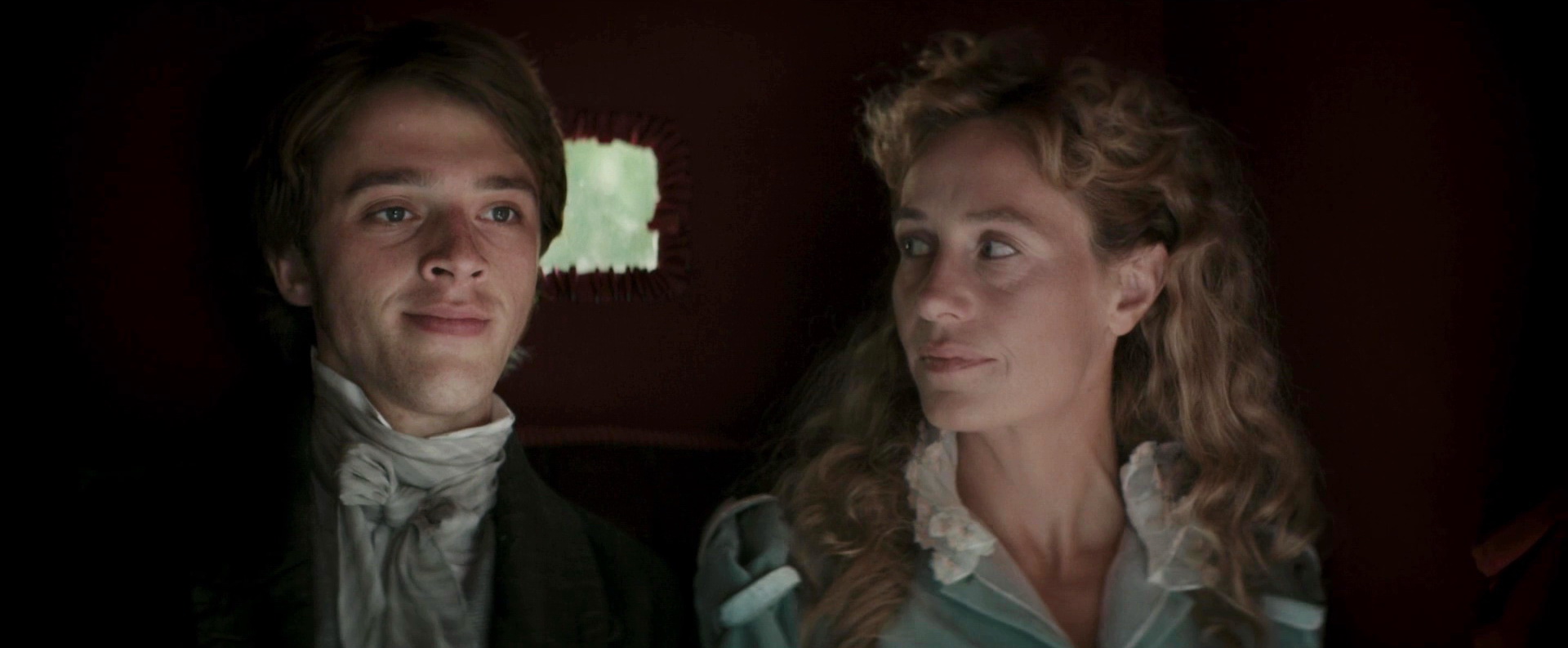

02. ILLUSIONS PERDUES

« Il perdit ses illusions, et commença à vivre. » Qui dit mieux, au rayon des phrases de conclusion ? Pas grand monde, et Xavier Giannolli partage probablement cet avis, cinéaste inspiré qui perdit un jour ses dernières hésitations à adapter ce monument de la littérature française, et se mit en tête de lui dédier un film… suffisamment digne de sa grandeur. Illusions perdues, en 2021, c’est du grand cinéma, flamboyant et passionné, dont la réalisation virtuose et l’image magnifiée par l’utilisation d’un objectif anamorphique rappellent par instants ce que Milos Forman a fait d’inestimable sur Amadeus. Une adaptation minutieuse qui relève de l’orfèvrerie, respectueuse sans jamais être intimidée… une reconstitution fastueuse du Paris de l’époque ET de sa faune, magnifiée par la photographie de Christophe Beaucarme… un souffle romanesque qu’on avait presque oublié… des dialogues cinglants dans lesquelles brillent tour-à-tour la cruauté des rapports sociaux et la pureté de l’amour d’un Rubempré, émouvant faux cynique… une collection de ces personnages aux antipodes du manichéisme qui font toute la force dramatique du roman, peu importe tout le mal qu’on pense d’eux… une interprétation superbe, à commencer par celle d’un Benjamin Voisin qui irradie l’écran de sa fragilité de petit provincial écrasé par la machine urbaine comme le sont les protagonistes des Déracinés de Maurice Barrès, un Vincent Lacoste qui s’épanouit merveilleusement dans un rôle d’ordure joviale qu’on n’osait plus attendre, et un Xavier Dolan épatant d’élégance en observateur empathique du déraillement en cours… Tout dans ce film est aussi raffiné que vivace, aussi euphorisant que sinistre, au service de la poignante tragédie d’un jeune homme qui n’avait pas… eh bien, les « codes », dans une société où ça ne pardonne pas, et d’un propos hallucinant d’actualité, car c’est ce qui fait d’Illusions perdues un film non seulement réussi, mais carrément incontournable : il met en scène les germes de notre société, la société française de 2021, dans ce qu’elle a de plus problématique, celle de la cooptation, du « buzz » et de la cancel culture, cette société où le journalisme sollicitait déjà le meilleur COMME le pire de la nature humaine, où une rumeur pouvait faire et défaire une vie, et où l’on mourrait sous les applaudissements – en gros, Twitter n’a pas inventé grand-chose. La presse s’en prend plein la gueule, mais pas seulement : « un, jour un banquier entrera au gouvernement » est une autre de ces nombreuses répliques où tout notre monde est dit. MÊME la (très belle) voix-off de Dolan, qui n’est pas de trop pour changer (la voix-off, pas Dolan), fait un job impeccable : le gars doit y faire 95% des liaisons. De nos jours. 95% des liaisons. Encore une fois : qui dit mieux ? « Il allait cesser d’espérer, et commencer à vivre »… une leçon à retenir ?

01. THE FATHER

Finissons avec le clou du spectacle, climax très, très évident de ce top, qu’est Ze Fazer. Les mots me manquent, et pas à cause d’Alzheimer. Florian Zeller a réalisé un des plus grands films d’horreur de ces dernières années. Si, si. Les dix premières minutes laissent attendre quelque chose de pas trop inconfortable… ok, c’est l’histoire d’un vieil homme un peu aux fraises dont sa fille doit s’occuper, c’est triste, attendons de voir… mais dès qu’on comprend ce qu’il se passe, dans le film ? Mayday, mayday. L’horreur, la VRAIE horreur, ce n’est pas chez Sadako, Freddy ou Leatherface qu’on la trouve. Ça, c’est de l’horreur pour se faire peur. Non, la VRAIE horreur, c’est celle-là. Celle qui terrifie avant, pendant, et après le film. Si le chef-d’oeuvre de David Cronenberg La Mouche est un de mes films préférés, ce n’est pas grâce à l’épouvante vomitive suscitée par le brillant travail d’effets spéciaux, mais parce que l’irréversible transformation du protagoniste n’est rien de moins qu’une parabole du sentiment d’aliénation de son propre corps que suscitent bien des maladies, comme le cancer. Seulement, les saloperies congénitales que rappellent la mouche n’aliènent pas de soi-même. Jusqu’à sa mort, le malade reste plus ou moins lui-même. Dans The Father, le protagoniste se perd lui-même. Il pourrait être dans une forme olympique pour son âge, il n’en serait pas moins mort. Narré d’une façon scandaleusement inédite (on est loin d’un Still Alice), porté par un travail de montage éblouissant de maîtrise et un travail aussi rigoureux qu’inventif de transformation scénique (cf. les nombreuses, diverses, et subtiles modifications apportées au décor, et le crescendo de ces modifications a quelque chose oppressant), communion de talents œuvrant de conserve à la parfaite confusion du spectateur, le film de Zeller est à la hauteur de l’horreur qu’il décrit, à la hauteur de l’horreur de ce mot qui fait si peur : Alzheimer – horreur amplifiée par le traitement hostile dont le pauvre vieillard est victime de la part d’un gros con d’employé de sa maison de retraite, qui incarne cet extérieur perpétuellement étranger. C’est aussi un film poignant sur l’amour d’une fille impuissante face à la lente agonie de son père. Le sujet avait un potentiel dramatique illimité, Zeller l’a pris à bras-le-corps, et voilà ce qu’il a obtenu à la fin : le spectateur, épuisé d’avoir été secoué dans tous les sens, comme une poupée de chiffon, tant psychologiquement qu’émotionnellement. Et Hopkins, méritant aaaamplement son Oscar. Et Olivia Colman, brillante, comme toujours. Sans oublier la trop négligée Olivia Williams, impressionnante partenaire de jeu de Hopkins dans la toute dernière scène, peut-être la meilleure de l’année, et son affectueux monologue. « I feel like I’m losing all my leaves… » ? Je le répète : meilleur film d’horreur de ces dix dernières années, à côté d’Hérédité. Attendez une minute… c’est héréditaire, Alzheimer, déjà ?

MENTIONS

– Boîte Noire : un quasi-classique du genre, qui a failli avoir sa place dans le top à la place des Magnétiques (sauf que non). Quasi parce que seulement à 85% porté par une tension incroyable, un mixage son qui mériterait dix Césars (cet enregistrement du crash !), une maitrise impeccable des codes du registre du thriller paranoïaque, et un Pierre Niney habité jusqu’à l’hyperventilation. Les 15% sont le couple formé avec Lou de Laâge, qui ne fonctionne pas ; ça gâche la belle idée de changer de point de vue en cours de film, et aboutit surtout à une fin pompée sur Minority Report…

– La Loi de Téhéran : autre film à deux doigts d’intégrer le saint des saints, empêché essentiellement par le pathos assez grotesque de son dernier acte où ça chouine interminablement alors que c’était, juste que là, super-viril… mais quel tempérament dans la mise en scène ! C’est électrique, ça grouille, c’est tendu comme le slip de Carlos… c’est quelque chose.

– Enfin, Bac Nord : pas un film parfait… scénaristiquement, c’est du gros ouvrage (Jimenez n’est pas le meilleur écrivain de personnages, ni un fin psychologue)… mais la scène-pivot de la descente de police aux tréfonds d’un des fameux, et véritables, « territoires perdus de la République », absolument spectaculaire, à faire passer les bas-fonds de Los Angeles pour le Manège enchanté, justifie à elle seule de visionner ce thriller ANTI-sociologique, parce que c’est pour les baltringues. Et parce que ça a fait péter une durite aux gars de Libé, aussi.

Ont été carrément zappés…

Le cinéphile hip, enfin, s’il y en a au moins un qui lit le présent texte, aura peut-être remarqué l’absence de quelques grands favoris de la critique de 2021. Cet aparté n’est aucunement une tentative de me justifier, j’ai juste envie de m’exprimer à leur sujet. Alors, dans l’ordre alphabétique, parce que c’est plus rigolo, j’ai zappé :

– Annette, parce que sans nier la maestria visuelle de Carax et les pics d’inspiration, j’ai trouvé BIEN trop de trucs franchement ridicules, et pas en bien (il y a du ridicule bien), comme le choix suicidaire de la poupée… comprendront ceux qui comprendront, nieront les autres. Si tout avait pu être du niveau du final avec la môme (ENFIN vraie !)…

– Dune… parce que sous l’épate de l’artillerie lourde villeneuvienne, ça manque cruellement de personnalité ET de subtilité, à l’image de la musique bourrine et incessante de Hans Zimmer… c’est du cinéma Panzer. Je n’ose imaginer ce qu’aurait fait Lynch avec un budget aussi conséquent et une aussi grande liberté artistique.

– L’Événement… parce que certes, l’actrice est saisissante, et le propos, intelligent, mais c’est quand même un peu pauvre, sur le plan dramatique, et la mise en scène manque cruellement de souffle. En d’autres termes, je n’y ai rien vu qui justifie son prix à Venise.

– The French Dispatch… parce que je n’aime pas quand des cinéastes que j’adore (The Royal Tenenbaums, pour toujours) se vautrent dans l’autocaricature la plus à côté de la plaque possible, et je m’arrêterai là sur ce film, c’est trop douloureux (allez, je triche un peu avec ce lien vers ma critique).

– Julie (en 12 chapitre) parce que… c’est TRÈS bien, elle est TRÈS bien, TOUT est TRÈS bien… mais ça ne m’a, à aucun moment, vraiment emporté, même lors des retrouvailles avec l’ex. Sans doute un problème avec l’héroïne. C’est pour moi le moins réussi de son cinéaste, je lui préfère même l’OVNI Thelma. La très jolie scène de la soirée est le souvenir que j’en garde.

– Nomadland… car bien que très beau à regarder (la photographie est discrètement superbe), le film manque d’originalité et de nuance dans son écriture ; l’excitante rareté du cadre (que ce soit le naturel comme la communauté de marginaux qu’on y croise) n’empêche pas certains personnages d’être un peu trop clichés, ni les actions de l’héroïne d’être prévisibles, par exemple.

– Pour finir, Titane, que j’ai trouvé aussi vulgaire, prétentieux et artificiel que sa réalisatrice. Putain, je zappe tous les films de réalisatrices primées, je vais passer pour un affreux crypto-mussoliniste… oui parce que là, je confirme, c’est carrément non.

Petits aparté

Je profite du côté généraliste de cet article pour rendre hommage à deux personnalités chères à mon cœur. D’abord, Miura Kentarô, immense mangaka dont chaque planche est un tableau, à qui l’on doit ce qui a été, pendant des décennies, une des plus grandes histoires jamais contées en BD, j’ai nommé Berserk : son décès, brutal, sonne l’interruption suprêmement frustrante d’une histoire qui s’essoufflait certes, ces dernières années, notamment à cause de la baisse dramatique de la cadence de parution, et ne connaîtra donc, a priori, jamais de suite (je le vis comme une grande tragédie personnelle, faut l’savoir, ça). Ensuite, Jim Steinman, qui nous a quittés en avril 2021, ce génie du rock wagnérien, à qui l’on doit un des plus beaux albums de l’histoire dans ce registre musical, Bat Out of Hell, chanté par un des plus formidables performeurs scéniques de l’histoire tout pareil, l’inénarrable Meatloaf – Jimmy, spéciale cacedédi.

Conclusion

Voilà copain, c’était mon top 10 de l’année 2021 et plus si affinités, dont l’action se déroule cinq ans après l’action de Los Angeles 2016, soit dit en passant. Tous d’excellents films à mon goût, logique, mais pas tous des chefs-d’œuvre, hélas, parce qu’on aimerait tous ne mettre, dans nos tops, QUE des films face auxquels on s’est dit « ok, celui-ci, direction le top 10 annuel »… or ce n’est pas mon cas cette année. Ça ne l’est jamais, en fait, les films auxquels je colle un 10 se comptant peut-être sur les dix doigts de la main (neuf si l’on est un yakuza), mais comment faire mieux avec une année amputée de ses cinq premiers mois ? Même avec les sorties streaming, de toute façon rarement bonnes ? Non, compte tenu de tout ça, je m’estime heureux de ce top, et j’espère avoir convaincu un maximum d’entre vous d’aller découvrir les films du lot qu’ils n’ont pas encore vus.