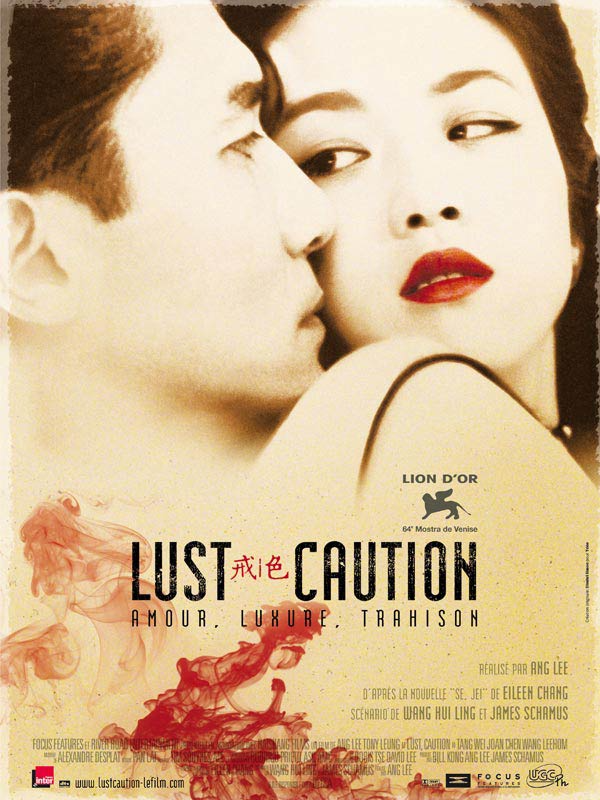

Lust, Caution

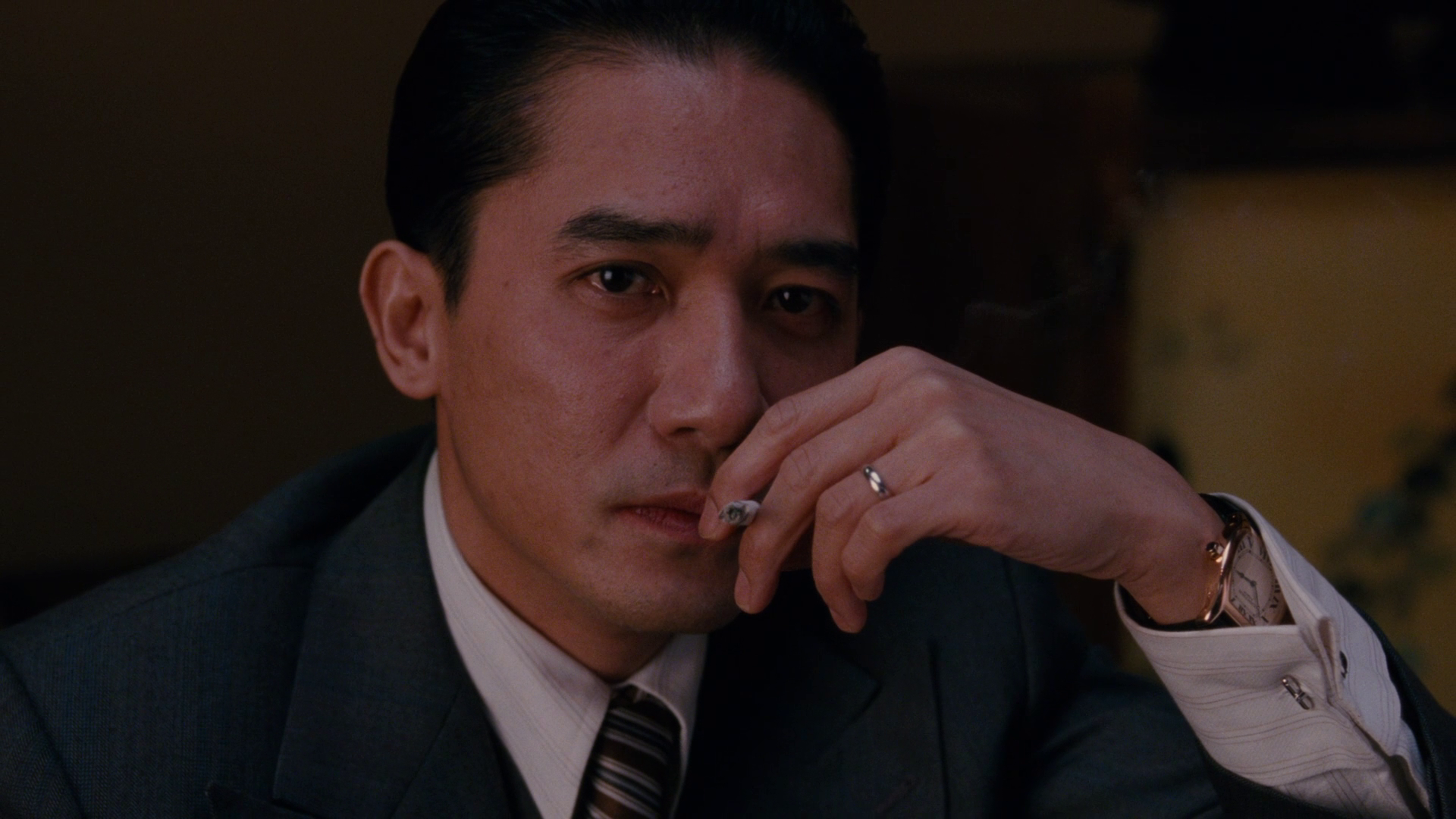

De Hong Kong à Shanghai, dans la tourmente de l’occupation nipponne durant la Seconde Guerre Mondiale. Avide de justice, un groupe d’étudiants patriotes décide de monter un plan visant à assassiner M. Yee, un des chefs de la collaboration avec les Japonais (Tony Leung Chiu-Wai, dans un puissant rôle de salaud torturé). Pour ce faire, ils comptent sur les charmes d’une des leurs, Wong Chia-Chi (Tang Wei, premier rôle, certainement pas le dernier), pour gagner la confiance de l’infâme, et, ainsi, lui faire baisser sa garde. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et il leur faut attendre trois longues années d’occupation pour que le groupe lui mette à nouveau la main dessus, et que le couple d’amants manipulateurs tombe VRAIMENT amoureux l’un de l’autre… On avait tant fait de foin au sujet du cru 2008 d’Ang Lee, et de ses scènes de baise explicites incluant une superstar (Tony Leung Chiu-Wai, Infernal Affairs, 2046), qu’un bien mauvais pressentiment avait finir par saisir le cinéphile rôdé aux pétards mouillés. Lust, Caution, son cul, son faste, sa reconstitution, sa distribution, tout. Des préjugés, plein. À la sortie de salle obscure, un seul mot : impressionnant. Impressionnant dans son fond, d’une richesse thématique et d’une sophistication auxquelles le registre n’est pas habitué, dans son habileté à ne tomber dans aucun des pièges sur lesquels tout le monde pariait, mais aussi dans sa forme, à poil ou habillée, par la grâce d’un cinéaste et d’acteurs transfigurés. Amer, poignant, érotique et massif, in fine âpre et bouleversant, le premier chef d’œuvre d’Ang Lee est un des films asiatiques phares de la décennie.

De Hong Kong à Shanghai, dans la tourmente de l’occupation nipponne durant la Seconde Guerre Mondiale. Avide de justice, un groupe d’étudiants patriotes décide de monter un plan visant à assassiner M. Yee, un des chefs de la collaboration avec les Japonais (Tony Leung Chiu-Wai, dans un puissant rôle de salaud torturé). Pour ce faire, ils comptent sur les charmes d’une des leurs, Wong Chia-Chi (Tang Wei, premier rôle, certainement pas le dernier), pour gagner la confiance de l’infâme, et, ainsi, lui faire baisser sa garde. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et il leur faut attendre trois longues années d’occupation pour que le groupe lui mette à nouveau la main dessus, et que le couple d’amants manipulateurs tombe VRAIMENT amoureux l’un de l’autre… On avait tant fait de foin au sujet du cru 2008 d’Ang Lee, et de ses scènes de baise explicites incluant une superstar (Tony Leung Chiu-Wai, Infernal Affairs, 2046), qu’un bien mauvais pressentiment avait finir par saisir le cinéphile rôdé aux pétards mouillés. Lust, Caution, son cul, son faste, sa reconstitution, sa distribution, tout. Des préjugés, plein. À la sortie de salle obscure, un seul mot : impressionnant. Impressionnant dans son fond, d’une richesse thématique et d’une sophistication auxquelles le registre n’est pas habitué, dans son habileté à ne tomber dans aucun des pièges sur lesquels tout le monde pariait, mais aussi dans sa forme, à poil ou habillée, par la grâce d’un cinéaste et d’acteurs transfigurés. Amer, poignant, érotique et massif, in fine âpre et bouleversant, le premier chef d’œuvre d’Ang Lee est un des films asiatiques phares de la décennie.

L’affirmation aurait fait sourire poliment encore quelques années plus tôt : en 2008, Ang Lee, le brave garçon d’honneur salé-sucré sans « patte » notable, aux films habituellement surestimés par la presse cosmopolite en pamoison, réussit là où Lou Ye (Suzhou River, Une Jeunesse chinoise), l’artiste passionné, s’est royalement planté avec le confus Purple Butterfly. Aujourd’hui, on est content pour lui : après de bons films encensés plus que de raisons par la critique (Tigre et Dragon parce qu’il montrait des Chinois volant partout, Brokeback Mountain parce qu’il montrait des cowboys gays qui se sautant partout), et des ratages tenant davantage de la regrettable erreur (Hulk, Chevauchée avec le Diable), le cinéaste tient ENFIN son premier grand film, grand à l’échelle de l’histoire du septième art.

Lust, Caution incline ainsi à tout type d’éloge

Dès son titre, d’ailleurs, qu’il soit original ou littéralement traduit en anglais à l’international : Lust, Caution (« luxure, prudence »), a-t-on déjà vu plus direct et assumé ? La musique du français Alexandre Desplat (De Battre mon cœur s’est arrêté), indolente et obsédante, imprègne ces termes d’une mélancolie qui touchera son sommet à la fin. Les airs sont beaux, les visages pâles, comme doivent l’être ceux de tout bon Chinois de la haute. La photographie est réaliste, et les décors, exquis, qu’ils sonnent vrai ou évoquent l’âge d’or des studios. Deux ans plus tôt, on avait eu l’occasion d’admirer une autre représentation du Shanghai de la même époque avec Jasmine Women, mais l’on n’en avait pas vu d’aussi beau depuis Shanghai Grand, de Poo Man-Kit (1).

Au début, on pense sérieusement au Black Book de Paul Verhoeven, sorti en 2006 ; Les ressemblances entre les deux films sont nombreuses : il y a d’abord le postulat de départ (un groupe de résistants employant une jeune et belle femme pour qu’elle devienne la maîtresse favorite d’un haut gradé de l’axe du mal) ; puis cette même crudité et cette même radicalité, tant physiques que morales, qu’Ang Lee met en exergue, sans pour autant se complaire dans les effusions d’hémoglobine comme fait délicieusement son confrère néerlandais, à quelques exceptions notables comme le meurtre collectif bien salissant qui survient à mi-métrage. Ce qui rapproche davantage l’autre partie de son film d’un classicisme proche du mélodrame hollywoodien des années 50.

Justement : le décor, a priori confortable et pépère écrin de luxe pour le filmage classique d’Ang Lee (classique dans le sens académique), produit sur sa mise en scène l’effet inverse : la perfection qui l’entoure agit en désinhibiteur. La lumière et les corps qu’elle éclaire, habillés ou pas, lui servent la soupe, l’homme se libère, comme animé du désir de dévorer la vie, à l’instar de ses personnages. Mais il ne trahit pas son identité : il la transcende. Ang Lee sublime le classicisme par un péché improbable d’abnégation de son identité de voyeur, en incarnant ce classicisme des temps anciens, jusque dans le moindre atermoiement nocturne, les moindres cheveux défaits, la plus infime menace de mort et le plus délicat sursaut de vie. À la clef, une poignée de scènes magistralement montées.

Drame renseigné

Ang Lee, de retour en Chine après une longue parenthèse américaine, a peut-être étoffé outre-pacifique la contenance de son cinéma ; mais il n’a pas oublié d’où il vient, ni ce que, de fait, il doit faire. En signant Lust, Caution, il nous a offert un des films les plus authentiquement chinois que l’on ait eu à voir depuis longtemps. Pas dans la technique, la technique n’est qu’un support ; le générique en anglais, qui pose d’entrée la vocation internationale du film, ne trompe d’ailleurs pas sur la marchandise ; mais dans l’âme qui possède le spectacle et la bouleversante subtilité qui caractérise son récit. Peut-être fallait-il un metteur en scène à la fois étranger à la Chine à proprement parler, la République Populaire de Chine, et totalement ancré dans son histoire, Taïwan se considérant comme la « vraie » Chine en ce qu’elle n’a pas subi le lavage de cerveau maoïste, pour parler histoire avec une hauteur salutaire, de la même manière qu’il fallait être un grand cinéaste AMÉRICAIN pour réaliser Lettres d’Iwo Jima… ?

Les données historiques qui émaillent l’intrigue, dans un film qui ne gaspille aucune de ses deux heures trente, comblent le moindre instant de flottement du récit dans sa dynamique principale – instant qui ne correspond certainement pas aux étouffants silences qui précèdent et suivent l’action. La densité nourrit celui qui sait dévorer, et à généreuses bouchées, avec : la périlleuse situation de Hong Kong durant l’occupation japonaise, les différences culturelles et linguistiques entre régions (de Shanghai à Hong Kong en passant par Canton), le collaborationnisme chinois avec l’ennemi… autant d’éléments pour le moins méconnus du spectateur étranger. Par ailleurs, ce qui fait également la grandeur du film tient dans le fait qu’aucun desdits envahisseurs n’occupe le devant de la scène, les vilains Japonais n’ayant pour eux pas plus de cinq minutes de bobine, en comptant large… vous l’avez compris, Lust, Caution est une affaire de Chinois. Mais les scénaristes, James Schamus et Wang Hui-Ling, vieux collaborateurs d’Ang Lee (2), ont su, dans leur adaptation de l’apparemment ample roman d’Eileen Chang, reproduire la sophistication extrême du récit jusque dans leur représentation de l’envahisseur, ivre, hagard, désespéré, impulsif. Ce que dit le personnage de M. Yee à leur sujet précède une de ses plus belles répliques (« je sais mieux que toi faire la putain »), et l’ensemble est un sommet d’humanisme – dans un film dont l’action se situe à des milliers de kilomètres du berceau de la philosophie humaniste, certes.

L’amour comme unique réalité

Immense et crépusculaire autopsie d’un peuple violé, Lust, Caution consacre toute sa féroce virtuosité à ses divers tableaux, du collaborationnisme, à travers le personnage de M. Yee, de la résistance, à travers les étudiants, sans oublier à aucun moment d’introduire dans le récit des clefs de ce ressort éternel qui pousse les uns à se plier et les autres à se cabrer. Ainsi les hommes et les femmes au centre ne perdent-ils pas un instant de leur chaleur, fût-elle faible, de leur flemme, fût-elle vacillante, et la caricature n’a-t-elle pas voix au chapitre, et l’héroïsme n’est-il pas ce qu’on croit, et l’ordure reste-t-elle ce que le désigne le terme, et la martyre vit-elle BIEN PLUS de choses que ce que l’histoire retiendra de son rôle.

À propos de rôle. En faisant des résistants une troupe d’acteurs amateurs et en plaçant son héroïne dans un rôle d’infiltration qui requiert de sacrés talents d’actrice, Lust, Caution, en plus de réaliser un grand film sur le jeu, distille le doute quant à la vérité des sentiments et des raisons qui poussent chacun à choisir sa voie. Parce que chacun joue, sur le tragique échiquier, un rôle dont il aimerait se soustraire, qu’il soit victime ou oppresseur, toutes proportions confondues, le SEUL moyen d’expression véritable restant est le sexe. Ce qui éloigne le plus de l’infernal paraître l’homme et la femme, fut-ce pour un bref instant. Ainsi Lust, Caution fait-il ressentir au spectateur le puissant besoin de scruter en toute circonstance, dans l’océan noir qui submerge les personnages, un éclat spontané qui le guidera dans sa compassion.

Au cœur du récit, donc, éclate l’amour, mis en scène dans ce qui est peut-être une de ses plus bouleversantes et amères déclinaisons : il naît entre deux lignes de fuite, tutoie l’irrationnel en restant fidèle à lui-même, coexiste aux côtés de la haine, de l’incompréhension, des affèteries blessantes, il brille dans le corps-à-corps, et dans les demi-mots, et dans les derniers mots… puis il disparaît, car il s’accommode parfois mal du reste de l’existence. Bien qu’il soit un collabo doublé d’un violeur (oui, c’est quand même du lourd), M. Yee n’est pas davantage le MAL incarné qu’un survivant en temps de guerre, un survivant à tout prix – sa spectaculaire cavale de fin en atteste –, endossant de fait des habits du mal qu’il n’a d’autre choix que de garder sur lui, jusqu’au bout de la nuit ; Chia-Chi trahit par amour, mais exprime son refus de la fuite par une ultime et poignante décision qui illustre parfaitement son personnage. Dans le bal pathétique des survivants et des vivants demeure l’amour de la résistante et du collabo, seule chose véritable de bout en bout, véritable jusque dans l’injustice, car l’amour ne souffre aucune incohérence. A cet instant-là, Lust, Caution s’impose comme une des plus grandioses tragédies du cinéma, portant cet amour-vérité qu’effleure de l’objectif Ang Lee au panthéon de ses congénères impossibles du cinéma, aux côtés du Casablanca de Michael Curtiz, par exemple.

Vous l’avez compris, on revient ici au grand cinéma hollywoodien des années 40-50. En dépit de la densité de son récit de 2h30, le film parvient à maintenir le focus sur son intrigue, soit une des plus précieuses caractéristiques du cinéma susmentionné.

Et la baise, aussi

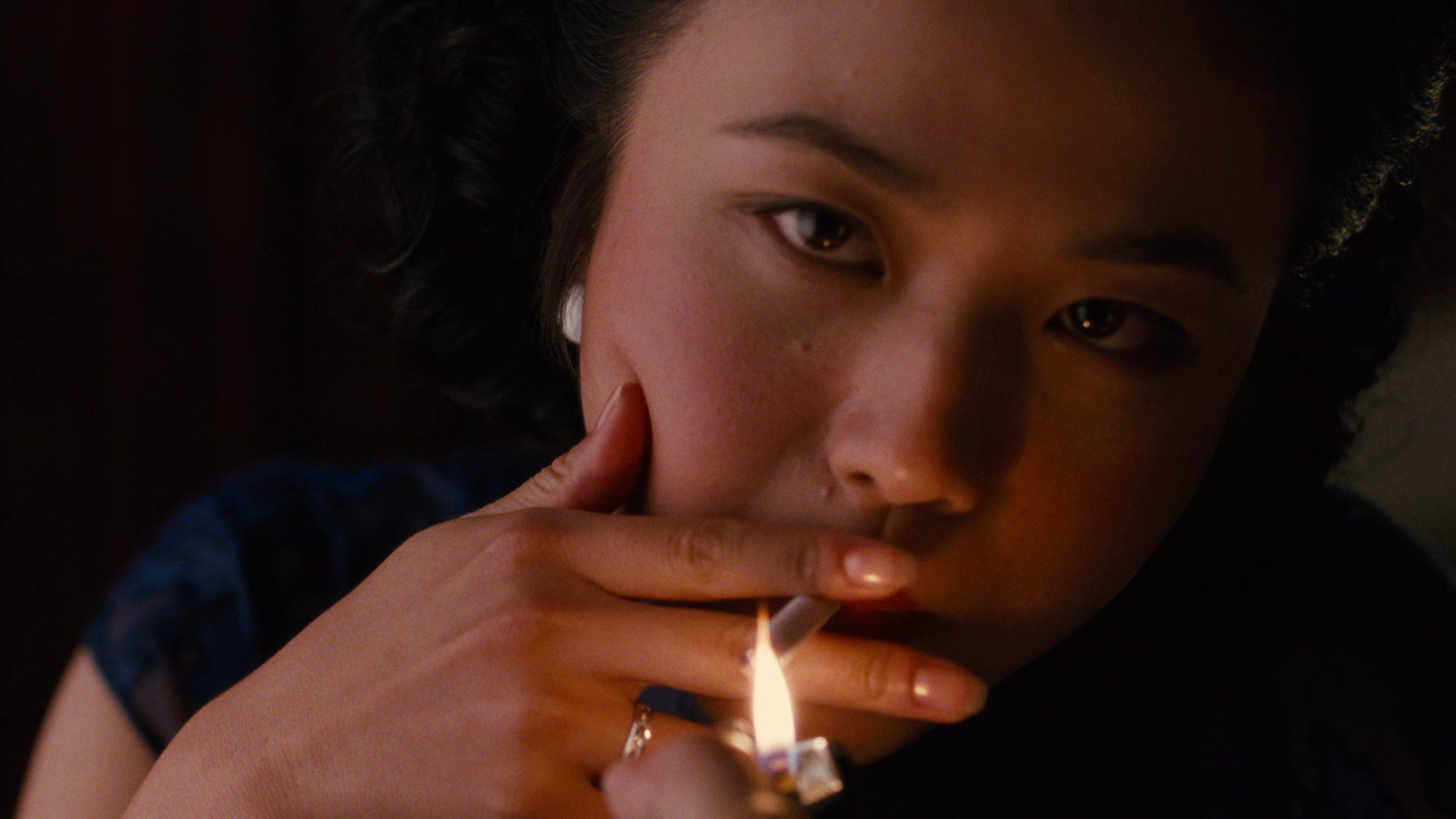

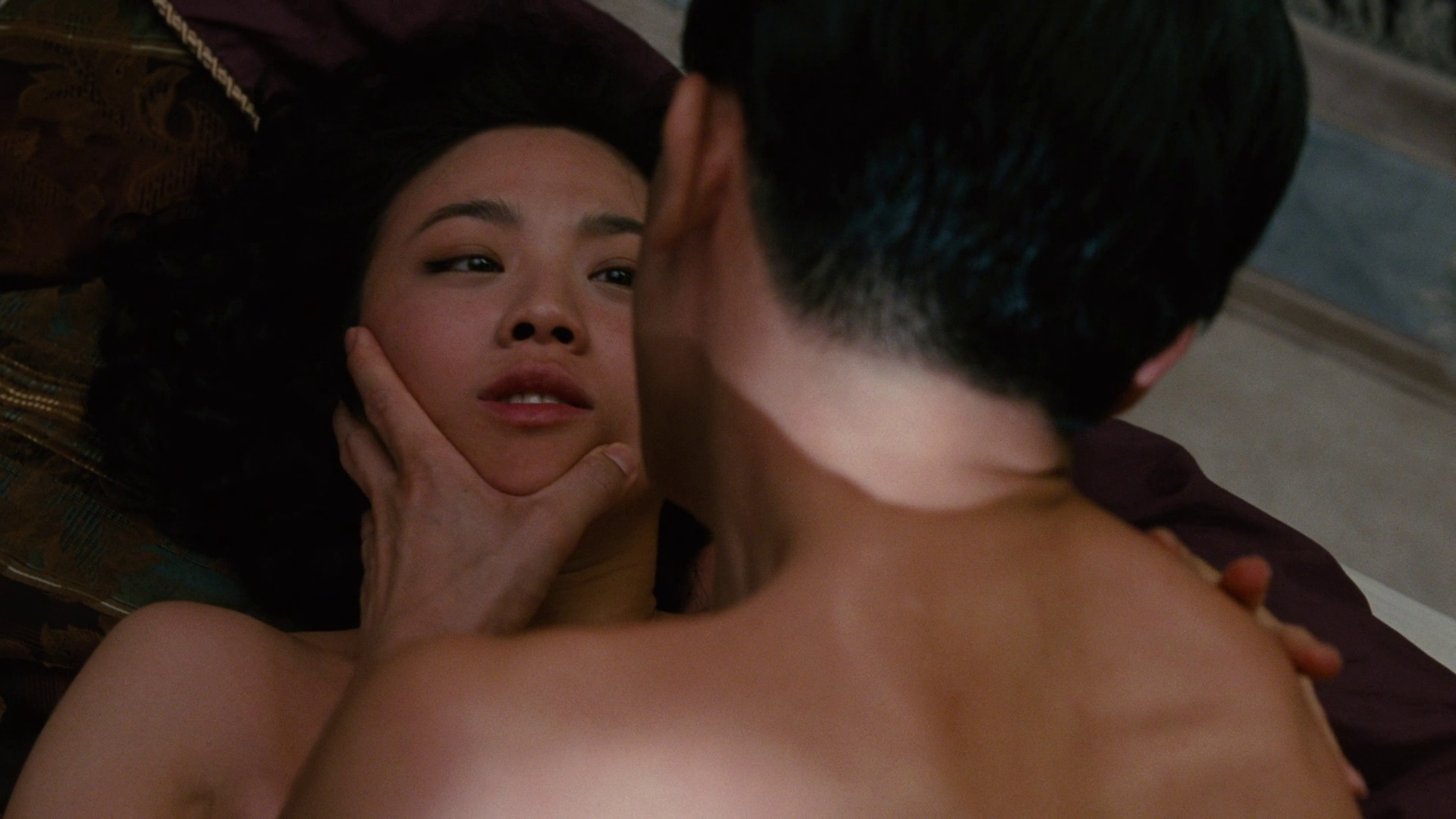

Comme dans Casablanca, la guerre, une des plus éprouvantes et assassines de l’histoire, fait rage hors de ces territoires occupés, et à l’intérieur, dans ses dédales à l’abri de la pluie ; mais la violence réelle, l’hémoglobine criarde, sont rares. La seule mort que Lust, Caution donne à subir est d’ailleurs le fait des étudiants, des « gentils », elle est laborieuse, et dure, et n’augure rien de bon. Les autres décès, en nombre et en sourdine, ne seront qu’évoqués. Parce que la violence hors-champ a toujours plus d’impact qu’en pleine face (pas vrai, Michael Haneke ?), il n’aurait servi à rien de les montrer. Pour communiquer un infime atome de cette tragédie éternelle, quoi de plus, à la place, que la mise en scène de l’existence dans ce qu’elle a de plus animal, moite et palpitant phénomène tenant à notre discutable soif de perdurer ? La vérité : Lust, Caution n’est pas un thriller-type contenant du cul comme argument de vente, démon commercial auquel cèdent nombre de films étalant presque autant de nudité que d’explosions, car ses coucheries SERVENT son propos… en plus de ne commencer qu’après une bonne heure et demi de préliminaires (!). Et jusqu’au bout : la juxtaposition de l’érotisme et de la saleté morale, puis irrémédiablement physique, est une figure de style dramatique qui perturbe, un mélange qui provoque le malaise. Ainsi, fidèle au roman, Ang Lee filme la baise frontalement et aussi implacablement qu’il filme l’infiltration, sans aucune pudeur, maniant dans la première partie du film un érotisme délectable (l’héroïne commençant par laisser des gouttes d’eau tacheter sa robe pâle, pour ensuite ôter ses bas, etc.), pour après ouvrir les vannes d’un concert d’ébats à la limite de la pornographie. Mais de la pornographie millimétrée, hein.

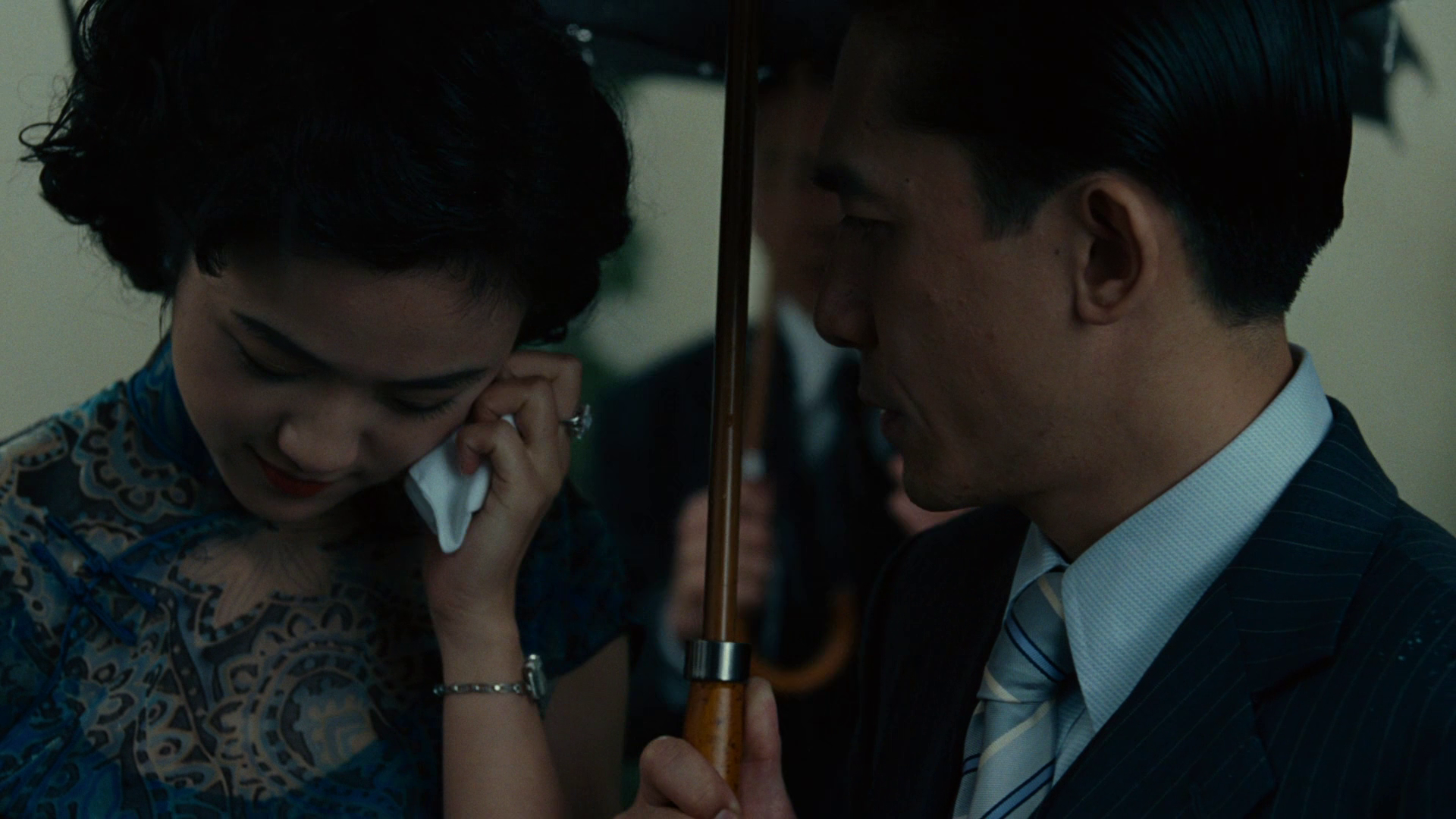

Les limites de la bienséance ne seront jamais dépassées, il va sans dire : Lust, Caution s’intéresse bien trop aux visages, aux expressions tourmentées par le désir, aux regards qui se donnent et à ceux qui refusent. Le jeu de domination entre Elle et Lui fait instantanément monter les enchères dans la tête du spectateur, la vérité du lien passe par la vérité des corps, si bien que l’on a simplement envie de croire à l’authenticité de ces scènes – jusqu’aux aisselles poilues de la belle pour coller à la réalité de l’époque –, troublantes et inquiétantes sans jamais perdre de leur stupre hyperbolique, très éloignées des esthétisantes coucheries de l’Amant (3), même si certains sont tentés d’établir un lien (4). Rencardé sur le plan narratif, on peut alors admirer pleinement la beauté de ces chairs incarnées, d’abord de la jeune et renversante Tang Wei, avec sa bouille ronde et candide d’adolescente, qui pose un visage durable sur la notion de désir réfréné et change des filles-la-pudeur du type de Zhang Ziyi, ensuite du monstre Tony Leung Chiu-Wai, frisson atone dans un état de torpeur constant, qui parvient à émouvoir en en faisant le moins possible dans un des meilleurs rôles de sa carrière.

Avec ou sans habits. Ces astres extatiques et sadomasochistes sont les ambassadeurs d’une classe dévastatrice, portée par la rigueur des cadrages et des chorégraphies, d’une élégance ravageuse – cf. la scène de mah-jong au début, celle du restaurant désert entre elle et lui, etc.

La guerre, c’est nul

Apposé à la mécanique oppressante de la narration, aurait pu vivoter sournoisement, quelque part dans le film, un quelconque message politique du genre d’« à mort l’ennemi nippon » ou de « vive le guide de la révolution ». Non. On a déjà évoqué la perspicacité et le vérisme qui accompagnent chaque anecdote historique, fût-elle mineure : dans Lust, Caution, nulle propagande. L’excellente scène de la pièce patriotique, provoquant l’émoi d’une foule sur le point d’être occupée, n’est chargée de rien d’autre que ce sentiment qui poussera, quelques scènes plus tard, notre groupe d’étudiants à faire son choix tragique. Ce n’est pas de la propagande ; c’est l’instinct d’un peuple.

Choix tragique parce qu’Ang Lee prend bien soin de conférer à tout ce qui passe à l’écran, à mesure que son récit progresse, une dimension TERRIBLE, à l’instar de la pièce de théâtre. On y passera tous : malgré l’évocation de ses divers succès (assassinats d’un maire, d’un général, etc.), qui donnent envie d’être optimiste, la résistance chinoise ne semble à aucun moment échapper vraiment au contrôle des puissants, qui la laisserait s’agiter en connaissance de cause, en attendant d’attraper un gros poisson. Cette omnipotence apparente du mal, qui descend le personnage de M. Yee de son trône de salaud ultime puisqu’il n’est qu’un rouage, rend du même coup inutile l’acte final de Chia-Chi, puisqu’à aucun moment le plan des résistants n’était voué au succès, pour mieux se concentrer sur la RAISON de cet acte final : les sentiments irrépressibles de l’héroïne pour le salaud.

Lust, Caution est, en définitive, une histoire aussi belle que sale. La radicalité de son cheminement, et surtout de sa fin, portés par une mise en scène sobre évitant les violons, glacent le sang du spectateur en attente de romanesque confortable. Lust, Caution n’est pas confortable, c’est un film de guerre. Elégant, apprêté, mais de guerre. Et la guerre, c’est la perte. Massive. En réalisant un film qui ne la montre frontalement à aucun moment, Ang Lee accouche paradoxalement d’une grande œuvre sur elle, qui avale tout sur son plus ou moins long passage, pour ne recracher que remords et regrets, puis aussi un arrière-goût de pourriture, quelque chose dans la bouche qui ne disparaît vraiment jamais. L’océan noir, lorsqu’il ne noie pas, laisse ses errants échoués sur la rive, des plaies à l’âme, une ombre quelque part inconnue de l’autre. Cette ombre, que le salaud pose, géante, sur le lit vide de Chia-Chi, est de la même espèce que celle qui s’est emparée de lui à une époque lointaine et le suivra par-delà la défaite du « mal », par-delà la guérison des blessures ostensibles. Cette ombre, c’est l’impuissance.

Et pourtant semble veiller, par-delà la mort et malgré l’intolérable cruauté de l’histoire, le lien entre chaque esprit, embarqué sur le même horizon. On pourrait croire que l’amour est une des nombreuses victimes de la guerre, mais à la fin de Lust, Caution, n’est-ce pas au contraire LUI qui domine le « narratif », comme on dit ? N’est-ce pas simplement notre héroïne, qui meurt, plutôt que son amour ? Que si. Parce que tout cela n’empêche effectivement pas les sentiments, et que le cinéaste se plaît à le rappeler dans ces derniers, complexes moments, le spectateur interdit se demande, à la fin de Lust, Caution, s’il vaut mieux qu’il en pleure, ou qu’il en rie. Peut-être les deux à la fois. Peut-être ira-t-on quand même tous au Paradis.

Notes

(1) Shanghai Grand, de Poo Man-Kit, HK, 1996. Avec Leslie Cheung et Andy Lau.

(2) Tous les films d’Ang Lee SAUF Brokeback Mountain dans le cas de James Schamus, et Eat Drink Man Women et Tigre & Dragon dans le cas de Wang Hui-Ling.

(3) L’Amant, de Jean-Jacques Annaud, France-Angleterre-Vietnam, 1992. Adapté du roman éponyme de Marguerite Duras. Avec Jane March, Tony Leung Ka-Fai, Arnaud Giovaninetti…

(4) Bien sûr, la chose est tentante, entre Tony Leung Ka-fai sautant la juvénile Jane March et Tony Leung Chiu-wai sautant l’à peine moins juvénile Tang Wei. Mais ce serait oublier que le premier couple a utilisé pas moins de sept doublures, tandis que le second n’en a pas fait suer une seule.