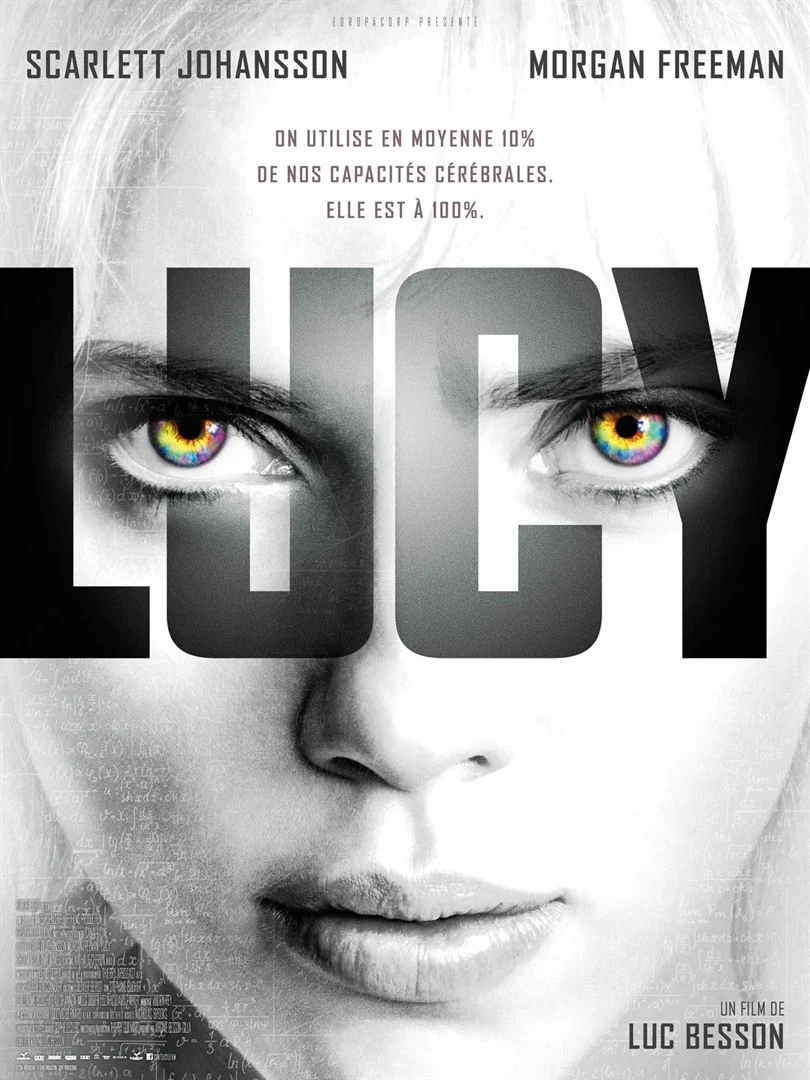

Lucy

Le pitch est simple, du moins à en croire Allociné : « à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle “colonise” son cerveau et acquiert des pouvoirs illimités. » Voilà. La formule, elle, l’est tout autant : Lucy, c’est le scénariste de Wasabi explorant les origines et la destiné de l’espèce humaine, le pourquoi de l’univers, le sens de la mort, et l’universelle puissance des mathématiques. Céline a écrit que « l’amour, c’est l’infini à la portée des caniches » : on peut remplacer l’amour par Lucy. Et ce n’est même pas (encore) une façon de dire que Scarlet Johansson est TELLEMENT meugnonne qu’on y tombe tout de suite raide dingue d’elle. Non, c’est juste que c’est con. Non, pas « juste » : grandiosement. Lucy, c’est un des films les plus cons jamais réalisés sur le génie. C’est le 2001 des blaireaux. La science bruyante du néant crasseux. Besson invente donc pour vous : un mix de 2001, justement, pour l’enfant des étoiles, d’Akira pour le pouvoir écrasant, de The Tree of Life pour les origines du monde et la scène du lézard, et de Taxi pour les flics beaufs et les voitures qui s’encastrent dans un tas de trucs. Vous arriver à compiler ? Non ? Lui non plus.

Le pitch est simple, du moins à en croire Allociné : « à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle “colonise” son cerveau et acquiert des pouvoirs illimités. » Voilà. La formule, elle, l’est tout autant : Lucy, c’est le scénariste de Wasabi explorant les origines et la destiné de l’espèce humaine, le pourquoi de l’univers, le sens de la mort, et l’universelle puissance des mathématiques. Céline a écrit que « l’amour, c’est l’infini à la portée des caniches » : on peut remplacer l’amour par Lucy. Et ce n’est même pas (encore) une façon de dire que Scarlet Johansson est TELLEMENT meugnonne qu’on y tombe tout de suite raide dingue d’elle. Non, c’est juste que c’est con. Non, pas « juste » : grandiosement. Lucy, c’est un des films les plus cons jamais réalisés sur le génie. C’est le 2001 des blaireaux. La science bruyante du néant crasseux. Besson invente donc pour vous : un mix de 2001, justement, pour l’enfant des étoiles, d’Akira pour le pouvoir écrasant, de The Tree of Life pour les origines du monde et la scène du lézard, et de Taxi pour les flics beaufs et les voitures qui s’encastrent dans un tas de trucs. Vous arriver à compiler ? Non ? Lui non plus.

Histoire de dégager l’éléphant de la pièce, l’idée de l’Homme n’utilisant que 10 à 15% de son cerveau est un délire aussi romantique qu’infondé remontant possiblement à la première moitié du 20ème siècle, popularisé à la fin des années 90 par une pub débile américaine, et relayée depuis par des gourous peu inspirés et des toqués de paranormal en quête de justification à leurs fantasmes adolescents de super-pouvoirs – tel que la télékinésie… si, si, on est sur le point d’y arriver, juré craché. Deux contre-arguments qui viennent en tête : d’abord, l’imagerie cérébrale démontre sans ambiguïté que si une de nos activités (lire, par exemple) ne sollicite qu’une partie de notre cerveau, la SOMME de nos activités finit par en solliciter la majorité. Ensuite, si la portion « exploitée » de notre cerveau est a) localisable et b) réduite, comment se fait-il qu’une balle entrée dans le cerveau, lorsqu’elle ne tue pas, cause des dommages cérébraux conséquents dans l’écrasante majorité des cas ? Et ce ne sont que deux parmi d’autres. En gros, le postulat de base est du niveau d’une blague Toto. Voilà, ça, c’est dit. Ah oui, et autre fun fact, Lucy ne fut PAS le premier être humain de l’histoire, ça, c’est un autre délire du film (afro-centrique, en l’occurrence) (deuxième photo ci-dessous, la principale intéressée apprenant la mauvaise nouvelle avec son flegme coutumier)… mais bon, Besson n’en sera rapidement plus à ça près.

À partir de là, le spectateur usant de plus de 0% de son cerveau, plutôt que de se fermer comme une huître et attendre la fin du film, peut toujours accepter de jouer le jeu. Après tout, l’expression anglaise « suspension of disbelief », suspension d’incrédulité, a une raison d’être : c’est du cinéma, et l’on peut, on DOIT souvent faire comme si c’était possible. Le problème est que même à l’intérieur de sa logique, Lucy ne tient pas vraiment la route, enchaînant les prouesses de son héroïne sans s’arrêter une minute sur la logique de leur progression dans l’énormité (à 20%, c’est déjà une super-tueuse désensibilisée), et s’autorisant absolument N’IMPORTE QUOI au nom du seul spectaculaire, comme à ce moment ubuesque où Lucy SAIT, comme par magie, qu’un stylo rouge se trouve sur le bureau du mec qu’elle a à l’autre bout du fil et qui se trouve à 10 000 km de distance. Besson ne comprend vraisemblablement rien à la physique – raison pour laquelle, lorsque la drogue bleue se répandra dans l’organisme de Lucy, cette dernière sera projetée contre les parois de sa cellule, comme la première victime de Freddy dans Les Griffes de la nuit… logique, zéro. En même temps, il ne comprend pas grand chose au fonctionnement d’un téléphone portable, donc ça se tient. Le gars ne fonctionne qu’au feeling, comme un collégien en chaleur. Pour montrer que son héroïne devient génialement géniale, il la fait taper à la vitesse de la lumière sur deux PC portables à la fois. Pourquoi deux ? Pourquoi pas trois, soyons fou ? Et quid de la capacité des machines à encaisser cette vitesse ? On s’en fout, les gars, ça fait bien, les gamins vont adorer. Justement, on pourra toujours dire que c’est à eux que s’adresse le film. Plus précisément, aux lycéens de seconde sous forte influence de marijuana (« whoaaa duuuude »). Faut se décoincer un peu. Le postulat de base n’offre aucun autre cadre que celui de l’illimité au sens le plus paresseux du terme. Ça va tellement loin qu’au bout d’un moment, on s’attend à ce que Besson traîne de force Dieu dans son délire. Ce qu’il fera, à sa façon. Et c’est là que la chose doit être dite à voix haute : Lucy, c’est Luc Besson mettant en scène Dieu. Et là, même toute la bonne volonté du monde ne peut rien pour lui car son film joue bieeeeen trop avec la tolérance du spectateur et étale bieeeeen trop généreusement sa connerie. Un blogueur américain a qualifié le film de « cocaine movie ». C’est vrai. Comme un accro, le film finit par se prendre pour Dieu, au point de nous faire au premier degré le coup des yeux de 2001, par se croire invincible, alors qu’en fait, non – bien que son regrettable succès au box-office pourra donner à Besson l’impression temporaire de l’être. Au bout du chemin, il ne fait que se vautrer – ainsi que Scarlett puisque toute canon soit-elle, elle n’a pas ce qu’il faut pour être crédible dans un tel rôle. Au moins le réalisateur affiche-t-il, sur ce plan-là, un vrai sens de la progression dramatique : c’est à la toute fin de son film que la partie la plus improbablement débile survient, quand Scarlett-Dieu offre tout le savoir de l’univers à l’Homme… sur une clé USB. Mais toute noire, hein, la clé USB. Parce que Dieu, il a la classe. Euh, pardon, elle a la classe. Une question vient alors : c’est une de 64 ou une de 128 go ? Luc ? Hé ho, Luc ?

Blague à part, pas que ce joyeux bordel soit dénué de qualité. Une pareille entreprise exige plus qu’une inconscience totale, elle exige certaines compétences. La première étant celle de Besson en matière de spectacles chers, cons, et divertissants. On a la thune, on a le concept révolutionnaire (Akirette), on a deux-trois scènes de blabla pseudo-scientifique pour donner à l’ado l’impression de découvrir des secrets du monde inconnus de leurs parents, débité par un Morgan Freeman auquel le cinéma aime décidément recourir quand il n’a rien à dire d’intelligent mais veut absolument « faire sérieux », on a des course-poursuites et du boum-boum pour amuser les pop-corneurs, on a ScarJo, hip, hop, ze tour is played. En fait, derrière ses prétentions science-fictionnelles, Lucy est une europacorperie typique qui rappelle l’hilarant détournement de Mozinor : on a les Chinois en pétard et les Audi, manquait plus qu’une pute et un gros black, et on aurait fait péter la banque. Bon, fallait peut-être pas exagérer. Après tout, Lucy, c’est le retour de Besson au registre de la SF, genre chéri de son premier scénario et de son film le plus cher à ce jour, Le Cinquième Élément. Un gros black, ça aurait fait négligé. Là, c’est sérieux.

À l’instar du scénariste du tragiquement nul Transcendance, sorti peu de temps avant son film et comptant lui aussi Morgan Freeman dans son casting, Besson n’a, en résumé, pas été à la hauteur de son sujet, et ça donne un spectacle d’action débile qui n’est divertissant qu’à condition de fermer sa gueule – manque de bol, Scarlett parle souvent pour bien nous faire comprendre qu’elle plane dans la stratosphère à coups de répliques qui se croient intelligentes comme « on ne meurt jamais vraiment » (whoaaa duuuude). Et encore, même quand il la boucle, on n’est pas à l’abri de sa connerie intersidérale, puisque bieeeeen avant de partir en chupa-chups vers la fin avec sa métaphysique chocapics, Besson montre qu’il s’est définitivement perdu dans la stratosphère DÈS la première scène d’action du film, lorsque son héroïne se fait pécho par les gangsters coréens, en entrecoupant cette scène d’images d’archives de la chaîne Animaux montrant des fauves en train de capturer une gazelle : la subtilité à l’état pur, qui ne serait même pas pardonnée à un étudiant en réalisation de première année. Et le film sera tout du long parsemé de stock-footage généralement destiné à illustrer le blabla de Morgan sur la biologie de l’espèce humaine, l’histoire, les caprices de la nature, toussa toussa, comme si Besson prenait son public pour une classe de primaire.

Mais bon. Soyons tolérants. Tout n’est pas à jeter, dans Lucy. Le film séduit même, au début, par la simplicité heureuse de son action. Jolie captive innocente, Asiats patibulaires (Choi Min-sik est amusant en méchant TRÈS méchant, donc l’introduction est un peu une resucée bidon de celle de Gary Oldman dans Léon), décor photogénique, caméra fluide, musique d’ambiance d’un Eric Serra qu’on a étonnamment connu moins inspiré… et surtout, l’oeuvre d’art Scarlett. Si Besson sait faire quelque chose, c’est filmer les femmes d’action. Dans ce film, la Scarlett crève l’écran, charismatique, flamboyante, ingénue et fatale, physique et mutine, et puis, euh, sacrément canon. La voir passer progressivement de victime paumée à Wonder Woman platine n’est certainement pas le pire des spectacles estival : il fallait au moins une fille de sa trempe pour faire passer le goujon. Et Besson, histoire de rappeler qu’on a quand même affaire au réalisateur de Nikita et Léon – qui reste son seul chef-d’œuvre –, trousse quelques scènes d’action fort divertissantes à défaut d’être sérieuses, comme la grotesque fusillade parisienne entre la PJ et des Coréens surarmés. Et il y a bien deux-trois gags qui font mouche, aussi. Le flic reubeu en sidekick largué est amusant, par exemple. Enfin, un peu. Et il y a des Audi, aussi. Pif-paf-badaboum. Merde, non, décidément, faut revenir à Scarlett.

Ah non, il y a une SECONDE chose qui rend fort tolérable le visionnage de Lucy, en plus de Scar Jo : sa durée très faible, une heure trente. Se contenter de 90mn quand on veut raconter l’univers est ridicule, mais c’est justement comme si, dans un éclair de lucidité, le Besson avait SENTI qu’il valait mieux faire court… vous savez, par instinct de survie. Cette durée rend son film plus digeste qu’un de ces fours interminables dont Hollywood semble devenir friand. Il fallait au moins cela à un réalisateur réduit depuis plus de quinze ans à ce qu’on appellera poétiquement l’ombre de lui-même.

Notes

– Au cas où ma critique incendiaire ne vous aurait pas suffi : Everything Wrong With Lucy In 15 Minutes Or Less. De rien.

– Ci-dessous, quelques captures d’écran sympas.