L’Ombre d’Emily

L’Ombre d’Emily est un plaisir. Certains, parmi ses défenseurs, le qualifient de plaisir coupable, mais cette expression a quelque chose d’absurde. D’où vient-elle, au juste ? De notre culture du péché originel ? Les amis, soit vous aimez Katy Perry, soit vous ne l’aimez pas, mais si vous l’aimez, assumez-le, ça vous soulagera d’un poids, et puis vous pourrez vous rattraper plus tard en affirmant avoir écouté vingt-huit fois le meilleur enregistrement de L’Or du Rhin de Wagner, en entier (celui orchestré par Georg Solti en 1966, soit dit en passant). Face à L’Ombre d’Emily, rare exemple de titre français supérieur à l’original (ici A Simple Favor), l’embarras n’est de toute façon même pas mérité, puisque le film n’a rien de coupable. Il correspond pile à ce que sa bande-annonce promettait : une série B pop et fun, à la fois gentiment sexy et doucement trash, sucrée ce qu’il faut et tordue ce qu’il faut, drôle et parfois pas seulement, dont l’esprit vous surprendra même par moments, menée tambour battant par deux actrices au top de leur forme… et doublée d’un hommage assez malin à Hitchcock à travers son enquête à tiroirs et sa mystérieuse blonde.

L’Ombre d’Emily est un plaisir. Certains, parmi ses défenseurs, le qualifient de plaisir coupable, mais cette expression a quelque chose d’absurde. D’où vient-elle, au juste ? De notre culture du péché originel ? Les amis, soit vous aimez Katy Perry, soit vous ne l’aimez pas, mais si vous l’aimez, assumez-le, ça vous soulagera d’un poids, et puis vous pourrez vous rattraper plus tard en affirmant avoir écouté vingt-huit fois le meilleur enregistrement de L’Or du Rhin de Wagner, en entier (celui orchestré par Georg Solti en 1966, soit dit en passant). Face à L’Ombre d’Emily, rare exemple de titre français supérieur à l’original (ici A Simple Favor), l’embarras n’est de toute façon même pas mérité, puisque le film n’a rien de coupable. Il correspond pile à ce que sa bande-annonce promettait : une série B pop et fun, à la fois gentiment sexy et doucement trash, sucrée ce qu’il faut et tordue ce qu’il faut, drôle et parfois pas seulement, dont l’esprit vous surprendra même par moments, menée tambour battant par deux actrices au top de leur forme… et doublée d’un hommage assez malin à Hitchcock à travers son enquête à tiroirs et sa mystérieuse blonde.

Aux spectateurs exigeants, oui, même vous : oubliez vos préjugés à l’encontre des personnes associées à l’entreprise, et donnez-leur donc une chance, rien qu’une petite. Paul Feig a beau être un tocard à qui l’on doit plus de déchets que de réussites (d’un côté, le hit Mes meilleures amies, de l’autre, Les Flingueuses, Spy, le remake féminin de S.O.S. Fantômes…), ça ne lui interdisait théoriquement pas de refaire un bon film, voire quelque chose d’esthétiquement un peu ambitieux, comme ici. Le hamster humain Anna Kendrick a beau ne pas être instinctivement associé à des chefs-d’œuvre, les exceptions In the air et M. Wolff suggèrent que le problème se situe surtout au niveau de ses choix de carrière. L’ex-gossipeuse Blake Lively a beau peiner à se bâtir une image d’actrice respectable, nous savons tous à quel point peut être injuste une réputation tirée d’un seul film ou d’une seule série télé. Vrai, vrai, vrai. Voici deux autres vérités : L’Ombre d’Emily est le premier vrai bon film de son réalisateur, et son duo de personnages a offert à ses deux actrices les meilleurs rôles de leurs carrières, à ce jour. Et rien de tout cela n’est difficile à intégrer à partir du moment où, après lecture du pitch, on ne se prend pas à comparer Feig à Hitchcock et Blake Lively à Kim Novak. L’Ombre d’Emily est un film dont la légèreté est parfaitement assumée, sans être synonyme de superficialité. L’humour y est bien trop important pour qu’on puisse le qualifier de thriller mâtiné de comédie.

Fun mais substantiel

Une fois passée une scène d’introduction en milieu scolaire pas très convaincante, la première chose qui étonne, dans L’Ombre d’Emily, c’est son esprit, la répartie rafraîchissante de ses dialogues, et ses deux stars au diapason de cet esprit rafraîchissant : entre l’échange avec la peintre un peu glauque (« Les gens adorent les saintes. » « Ouais, quand elles sont mortes ! »), [spoiler d’une ligne alert !] le « Hey, tu veux qu’on commande des pizzas ? » d’Emily dans la seconde qui suit son baiser archi-sensuel avec Stephanie, les répliques politiquement incorrectes des gamins (« Fuck you ! » « Whoopsie ! »), et le mémorable « brotherfucker ! » (le fun n’est pas exactement family-friendly) (vue la peinture d’Emily, le film n’est de toute façon PAS family-friendly), l’amateur d’humour potache comme celui d’humour noir aura de quoi faire : la fibre comique du film ne se résumera pas à des gags visuels ni aux mimiques de hamster d’Anna Kendrick. Il tiendra énormément à ses dialogues. Le montage alerte de Brent White, vétéran des productions Apatow, explique peut-être que l’humour du film fasse à ce point mouche, le timing étant fondamental dans la comédie.

Mais c’est sa singularité qui mérite d’être abordée en premier. La singularité, voilà un qualificatif plutôt inattendu pour caractériser un film du registre de L’Ombre d’Emily. C’est qu’il évoque tant de films ! Citons, pêle-mêle : Gone Girl pour son point de départ (version comédie, tout un concept), Prête à tout pour son épouse aux intentions louches, Diaboliques pour son second acte paranoïaque (« Are you trying to diabolique me ?! »), Sex Crimes pour son périlleux enchaînement de rebondissements (sans que ça ne le desserve, contrairement au film de McNaughton), et Une place au soleil pour son lac (okay, c’est mince)… que des films très sérieux, en somme, auxquels le spectateur ne sera pas obligé de le comparer, puisqu’encore une fois, le spectacle n’a qu’une prétention, celle de l’amuser avec l’enquête de sa petite héroïne toute droit sortie d’une tarte aux pommes – allez, à laquelle on peut ajouter celle de le charmer. Du début à la fin, il maintiendra le cap de la comédie noire, dissipant nos craintes d’une dernière partie qui aurait basculé dans un sérieux malavisé, comme cela arrive souvent. Ce n’est PAS une comédie dramatique. D’aucuns pourraient dire que L’Ombre d’Emily n’est ni un thriller, ni un film à enquête, ni une comédie noire, ni une farce légère, ni une comédie dramatique… mais tout ça, passé au mixeur, pour un résultat pas dégueu. Contre toute attente.

Il faut dire que dès son générique d’intro, sur fond de pop-musique française des années 70 et sous perfusion pastelle de Saul Bass, on sent qu’il veut être PLUS que ça. Du fun, mais du fun orchestré par des gens qui sont capables de plus si nécessaire, comme d’un thriller à part entière, par exemple. Sa lubie pour le répertoire musical français (ça va de Comment te dire adieu, de Françoise Hardy, au Bonnie & Clyde de Serge Gainsbourg, en passant par les Cactus de Jacques Dutronc), quoiqu’assez charmante, semble un peu superficielle au départ… avant que n’apparaisse clairement, à mi-chemin, l’aspiration du film à proposer un roman policier rétro digne de ce nom en même temps qu’une comédie, nous y reviendrons. Était-ce trop ambitieux ? Pour certains, oui. Mais c’est faire son difficile.

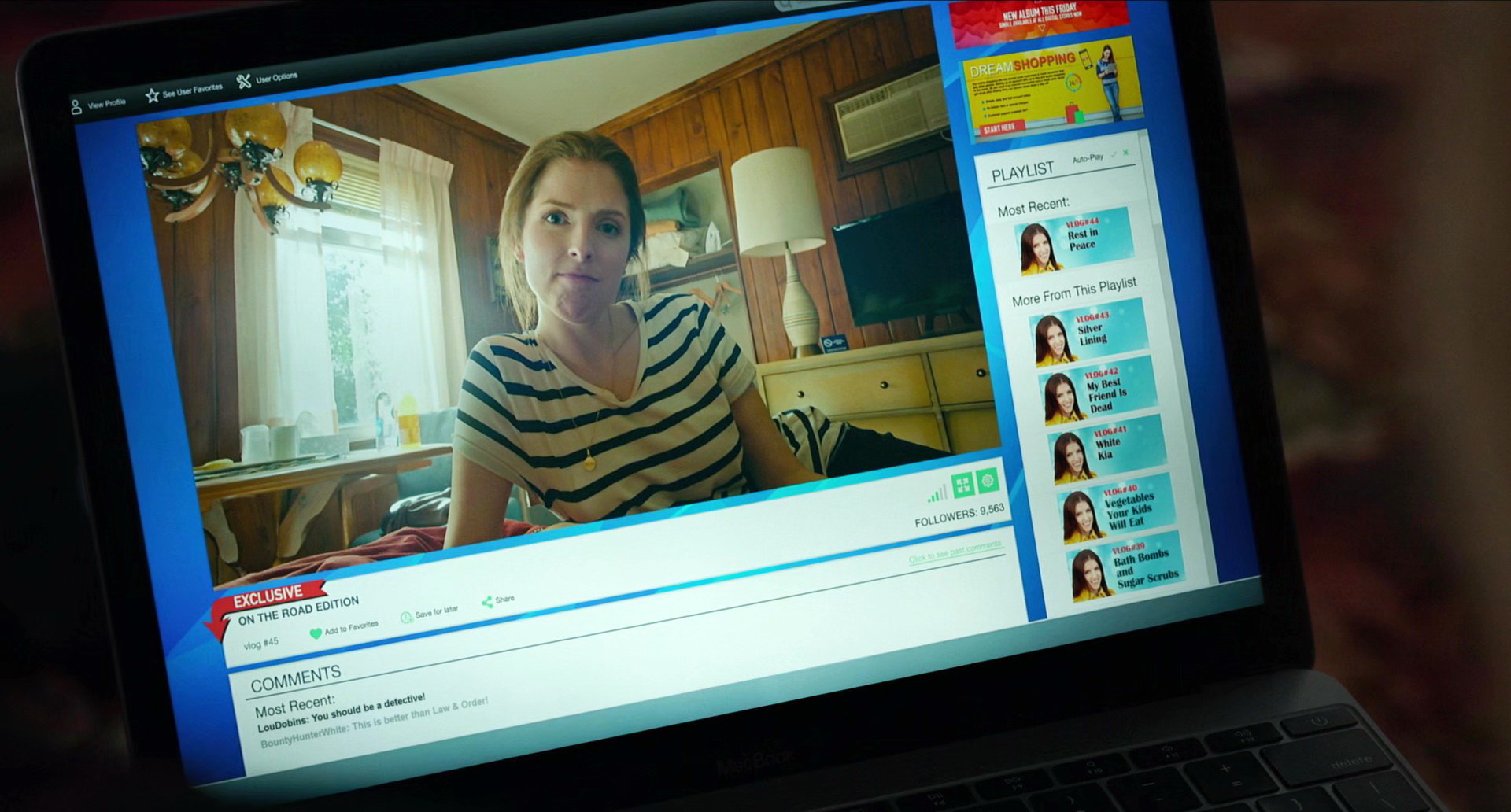

La mise en scène de Paul Feig s’est montrée relativement à la hauteur de cette ambition. Oui, Feig, dont la médiocrité du CV a été rappelée en début de critique. Ce qu’il a fait sur ce nouveau film n’est naturellement pas sans reproche : ses quelques scènes d’action sont filmées et montées gauchement, ses scènes de sexe rappellent un épisode de la CW (chaîne qui produisait Gossip Girl…), son utilisation de la grammaire visuelle du vlog est sans grand intérêt, et dans l’ensemble, la réalisation manque de ce surplus d’âme qui caractérise les grands réalisateurs de comédies et aurait fait du film un classique du genre. Mais ce sont bien là les seuls reproches qu’on peut lui faire : elle n’est pas pour autant dépourvue d’un caractère propre, sans doute tout ce que Feig avait à donner de caractériel, et ses parti pris esthétiques témoignent d’un raffinement mainstream mais heureux et d’une conception élaborée, notamment dans son rapport à la géométrie des intérieurs, eux aussi rétros, qui encadrent souvent son aventureuse héroïne, par exemple. On peut également parler de raffinement dans le cas des costumes (et cette fois-ci sans qualificatif), à apprécier dans toute leur classe louboutinesque, que l’on doit à la costumière primée Renée Ehrlich Kalfus. La canne d’Emily au pommeau tête de mort dit tout : ils se sont amusés.

L’Ombre d’Emily n’est par ailleurs pas dénuée de substance, ce n’est pas un défilé de mode. L’atmosphère sibylline du film, le côté trompeusement confiant de sa mystérieuse blonde, et celui faussement ingénu de son héroïne d’apparence bonne pâte, dissocient assez tôt le film d’une comédie inoffensive (avoir pour objectif premier de divertir n’empêche pas d’avoir des objectifs secondaires traités avec soin). On ne s’attend pas à ce qu’Emily perde si aisément son sang froid, ni à ce que Stephanie s’adapte si aisément à son univers. L’intrigue a beau être construite sur le mystère de la première, c’est surtout la seconde qui surprend. La subversion des figures de la mère au foyer et de la gentille voisine de quartier résidentiel sans histoire a, de toute évidence, beaucoup intéressé l’auteure du roman (le film est l’adaptation d’un bouquin publié en 2017, Disparue) comme la scénariste (deux filles, s’il vous plait), et la belle réplique « I think loneliness probably kills more people than cancer », en addition de la déconcertante sous-intrigue du frère, sur laquelle je reviendrai, font du personnage quelque chose de moins accessible qu’attendu. C’est un peu Desperate Housewives, mais sans l’époux, et en plus tordu.

[spoiler long d’un paragraphe alert !] Qui dit roman policier digne de ce nom dit cependant intrigue digne de ce nom. Le « pourquoi » de la disparition d’Emily joue dans l’attrait de L’Ombre d’Emily, de toute évidence, mais il valait mieux ne pas nourrir TROP d’attentes sur ce plan. La surprise n’en a été que meilleure : d’abord, sans être du Agatha Christie, l’enquête tient la route en dépit de ses twists. On voit venir de très loin certaines choses, comme le fait qu’Emily n’est pas morte (y a-t-il seulement un suspense ?) ou que le craquage de plomb de Stephanie est simulé, mais rien de dommageable. Alors que son mystère aurait pu n’être qu’un prétexte à faire faire un tas de trucs marrants au hamster, Feig n’a jamais perdu de vue l’intérêt du spectateur pour cet aspect du film, ce jusqu’à son dénouement, notamment quant à la culpabilité du mari, joué impeccablement par Henry Golding : quand Stephanie le confronte au sujet des quatre millions de l’assurance, ce dernier a une explication totalement crédible. L’histoire n’est même pas tirée par les cheveux… du moins jusque dans son dernier quart d’heure, le moins inspiré du film. Sans jamais susciter l’ennui, puisque trop de choses s’y passent avec des personnages trop amusants, il se met à bredouiller, à en faire trop, et débouche sur une résolution assez surréaliste à l’exécution puérile. Le moment improbable où Darren, personnage aussi nullissime qu’heureusement secondaire, renverse Emily avec sa voiture, rappelle plus un mauvais sketch du Saturday Night Live qu’autre chose. On parle donc d’un quart d’heure pas exactement glorieux… en même temps, le film aurait gagné à être plus long d’un quart d’heure – fallait le faire. Ce cafouillage final en dérangera inévitablement certains, et pourtant, votre serviteur a su le lui pardonner. D’abord parce qu’à ce stade du récit, L’Ombre d’Emily a bouclé avec succès son intrigue policière, qui est donc à l’abri, et retrouve sa coloration humoristique initiale que ne saurait entacher un dérapage grand-guignolesque, si décevant soit-il. Le film a été sympa avec le spectateur ; il mérite que le spectateur soit sympa avec lui.

Two-women-show

Le quatuor Stephanie/Anna Kendrick + Emily/Blake Lively reste la bouée de sauvetage du film. Non, toutes les blagues ne font pas mouche, et chaque apparition du nullissime groupe de parents d’élèves, dont fait partie le fameux Darren, rappelle que l’on regarde un film de Paul Feig, et que Paul Feig est un tocard, et que le gars n’est pas prêt de se transformer par magie en Blake Edwards : leurs commérages nous rapprochent d’une sitcom standard. Mais ça, c’est quand ni Anna Kendrick, ni Blake Lively ne sont à l’écran.

Excusez les quelques répétitions de la présente critique : L’Ombre d’Emily a offert son meilleur rôle à Anna Kendrick, comédienne riche en adorabilité qui mérite amplement le pseudonyme de « cupcake » que lui attribue un personnage du film. Cette performance n’était pas une évidence, elle n’avait jamais été la protagoniste d’un film mainstream, mais avec elle, Kendrick se rapproche de ce que les Américains appellent « lead material », de la tête d’affiche. Sa performance dans le film de Feig donne lieu à un véritable one-woman-show où l’actrice fait ce qu’elle sait faire de mieux AVEC, en plus, une touche de folie et d’impertinence tout à fait inédite, et à dose mesurée, nous épargnant tout risque d’overdose. Son jeu avec la lubie francophile susmentionnée (« Entrez-vous ! »), ce moment où elle chante sur Les Cactus de Dutronc, son numéro de hip-hop gangsta déjà culte dans sa voiture, son échange avec le Christ (« It’s not lying if I’m actually cleaning ! »), ce moment de comédie visuelle où elle manque de tomber d’un pouf, ou encore la scène de la robe de soirée sont autant de moments irrésistibles, et l’on peut parler d’authentique talent comique à chaque fois que son personnage réagit à l’inattendu et à l’étrangeté, que ces derniers prennent la forme d’Emily, constante source de perplexité pour Stephanie, ou de l’étrange peintre lesbienne susmentionnée (Linda Cardellini dans un rôle inattendu).

[Spoiler long d’un paragraphe alert !] Mais L’Ombre d’Emily ne se contente pas d’exploiter sa fibre comique, il est établi que le film de Feig est davantage qu’une comédie, tout comme il est établi que le personnage de Stephanie n’est pas si simple que prévu. Stephanie, jeune mère célibataire à qui sa rencontre avec la spectaculaire Emily donne envie d’être « davantage », suscite la curiosité avant même d’être drôle, et évolue de ce point A à un point B tout aussi juste, soit une femme qui n’a pas besoin d’être une Emily pour exister, et qui ne donne plus tant d’importance aux apparences, trop souvent trompeuses. Elle passe de la vlogueuse à « friendship bracelets », charmante mais insignifiante, à quelque chose de plus authentique. Sur ce plan, son « péché originel » susmentionné, que j’ai qualifié de déconcertant, aussi déglingué que salutaire car Kendrick parvient à le rendre excusable, apporte à son personnage une nuance inattendue. Matière à penser que le masque de hamster cache peut-être davantage que prévu… chose qui se confirmera par la suite. Paul Feig a beau filmer ses pseudo-coucheries comme un pied, sa manœuvre de « sensualisation » de l’actrice n’en est pas moins un succès à mesure que Stephanie se transforme en Emily bis, bien aidée par la déconcertante capacité de Kendrick à jouer la fille chauffée à bloc – par son demi-frère, par Emily, par le mari, par tout le monde.

La toujours mirifique Blake Lively était un choix plus risqué. Bien que des films comme Adaline et Instinct de survie aient montré, ces dernières années, qu’elle peut être davantage qu’une bimbo (chose qu’elle s’efforce de prouver depuis son rôle de prostituée héroïnomane dans The Town), l’actrice n’a pas le charisme ni l’extrême sensualité d’une Michelle Pfeiffer ou d’une Angelina Jolie à son âge, deux actrices qui auraient fait de la mystérieuse Emily un objet d’obsession bien plus intensément partagé par le public. Mais ne soyons pas trop durs. Tout d’abord, je l’ai suggéré plus haut, elle et sa garde-robe sont un pur régal pour les yeux – ce costume qu’elle porte dans la scène du cimetière, mamma mia. Une scène donnera à l’actrice l’occasion de rendre le martini blanc aussi sexy pour les spectateurs que Sean Connery l’avait fait pour les spectatrices dans les années 60 (en parlant de sexy, la touche lesbienne passe comme une lettre à la poste). Ensuite, bien qu’elle ait moins à faire que Kendrick, Lively joue son personnage avec un degré de cynisme débridé qui rend chacune de ses apparitions tout à fait réjouissante, tout en ayant l’occasion de composer joliment dans le dernier acte. Pour finir, et plus simplement, son Emily fonctionne : à aucun moment l’on ne s’étonnera que Stephanie puisse être sous son charme. Blake vamp est une réussite complète dont la méchanceté est toute aussi délectable que sa garde-robe.

Voici donc les deux atouts que même le détracteur blasé aura du mal à nier : la réussite des deux personnages, leur complémentarité, et l’impeccable alchimie qui unit les deux actrices. Toutes deux excellent à jouer la confrontation insoluble de la normalité et de l’anormalité, la première en figure de mère au foyer bien tarte, la seconde en überwoman perchée si haut qu’elle ne semble jamais VRAIMENT présente à 100%, même assise à la même hauteur que la pourtant très basse héroïne. À travers cet antagonisme, la scénariste Jessica Sharzer, à qui l’on doit l’anecdotique mais divertissant Nerve, se permet de traiter en douce la tension qui règne actuellement entre la culture de la femme au foyer et celle de la femme active.

Quand les personnages fonctionnent, la réussite du film est assurée à 50%. Voilà le « truc » avec un film comme L’Ombre d’Emily, surtout lorsqu’il tire si bien parti de son casting : son intrigue aurait pu être complètement ratée, il n’en n’aurait été ruiné qu’à 50%, tout au plus. Reconnaissons également à Paul Feig qu’il est un directeur d’actrice compétent.

Encore un bonbon ?

À combien de pourcents s’élève le taux de réussite d’un film quand, à la fin, et malgré le cafouillage qui vient de se produire, tout ce qui vient à l’esprit est le vif désir de revoir la même chose, mais en série télé ? Parce que c’est ce qui arrive devant le film de Feig. On voit sa Stephanie telle qu’écrite par Darcey Bell/Sharzer et composée par Anna Kendrick, on se fait la remarque qu’elle ferait une parfaite Jessica Fletcher (Arabesques) de la génération Y, et se prend à fantasmer une série qui conterait les pérégrinations de la vlogueuse/détective privée en herbe résolvant des énigmes plus ou moins farfelues aux quatre coins de l’Amérique, entre banlieues bien graphiquement chics et zones urbaines gentiment craignos, et où la mystérieuse Emily ferait office de joker dont on ne saurait jamais vraiment si elle est une alliée ou une antagoniste. Cette dernière passerait la saison 2 dans sa prison à sécurité moyenne où l’héroïne lui rendrait fréquemment visite pour lui demander conseil telle Jodie Foster dans Le Silence des agneaux, puis elle s’évaderait au début de la saison 3 pour retrouver sa SECONDE sœur jumelle, en fait TOUJOURS VIVANTE et directrice d’une ONG humanitaire au cœur gros comme ça. Ou quelque chose dans le genre. Pas comme si les options manquaient. Et le pire, c’est que ça marcherait (enfin, sans la seconde sœur jumelle, peut-être). À condition d’avoir les mêmes standards de production, car répétons-le : le charme de L’Ombre d’Emily ne va pas sans son esthétique ultra-léchée dont découle en partie son effet bonbon.

En résumé, L’Ombre d’Emily est peut-être LA surprise de la rentrée 2018, un divertissement irrésistible à 80%, aussi surprenant par son acerbité que par sa malice contagieuse, que son réalisateur a eu l’excellente idée de ne jamais trop prendre au sérieux, même quand il devient un peu sérieux, et dont la pétulance du duo féminin excuses les faiblesses scénaristiques : si le film est plus réussi en tant que comédie noire qu’en tant que thriller à tiroirs, ce dernier saura satisfaire jusqu’au quasi-bout les amateurs.

J’ai parlé de mixeur, plus haut. J’aurais tout aussi bien pu parler de shaker. Les anglais appellent les cocktails non-alcoolisés des « mocktails ». Le terme a beau être éminemment ridicule comme la plupart des mots-valises de nos jours, voilà ce qu’est, dans le bon sens, le film de Paul Feig: un « mocktail » cinématographique, dont la valeur ajoutée est de fusionner l’esprit de la comédie US des années 2000, potache et irrévérencieuse, et le chic d’un certain cinéma européen indé… soit un accomplissement assez épatant, quand on voit le monde qui les sépare. La leçon a en retenir est que ça peut marcher. On en apprend tous les jours.

Notes :

– Rupert Friend est génial en Tom Ford du pauvre (« On ne mélange pas du Hermès avec du GAP ! »). Pourquoi ne le voit on pas plus souvent, déjà ?

– Comme c’est un film de Paul Feig et que Paul Feig est, sur le plan politique, une caricature de mâle beta progressiste au degré le plus castrateur (ou comme on dit, un homme-soja), L’Ombre d’Emily n’est pas sans micro-éléments de propagande, comme sa prof de primaire voilée qu’il place en douce au début du film, son casting multiethnique, ou encore son père sexuellement bien ambigu joué par un acteur homo à 148%… mais rassurez-vous, spectateurs conservateurs, rien qui ne soit capable de gâcher le plaisir.

– Par ailleurs, le film n’est pas vraiment qualifiable de féministe, du moins pas au degré actuellement en vogue à Hollywood, ne me venant en tête qu’un vague encouragement des mères célibataires. S’il fait un peu peur au début, avec la réplique de Blake Lively « You don’t need to apologize, it’s a fucked up female habit » (euh… hein ?), le fait demeure que l’antagoniste du film est une fille… et puis, une féministe aurait pour définition du triolisme deux hommes pour une femme plutôt que l’inverse, non ? Mais si. En bref : avec son scénario, Jessica Sharzer prouve, si c’était nécessaire, qu’une sensibilité féminine tout à fait assumée peut très bien se passer de toute dimension revendicative.