Le Monde de Charlie

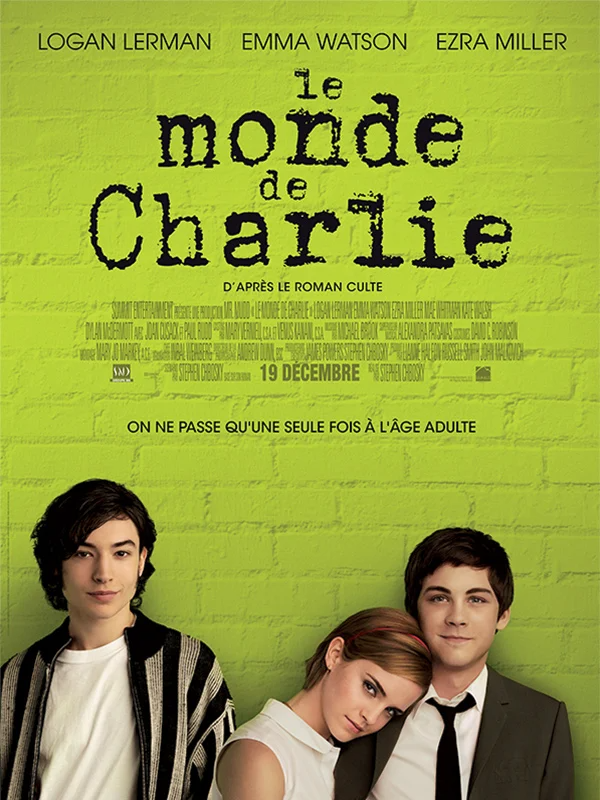

Il y a des films, comme ça. Ils débarquent dans votre cinéma le plus proche, l’air de rien, sans plus-value apparente, et vous retournent comme une crêpe, peu importe que vous aimiez les crêpes ou pas. Ça a été le cas, dans mon aventure de cinéphile, avec Le Monde de Charlie. Il est fortement recommandé de ne PAS caler sur son titre français, largement inférieur à l’original, The Perks of Being a Wallflower, littéralement « les avantages d’être une plante murale ». Ce titre français un peu bidon, ajouté au vert chartreuse de l’affiche et aux bouilles juvéniles des trois acteurs dont seule celle de la chtite Hermione était alors reconnaissable à mes yeux, a forcément joué dans les faibles attentes que le film m’inspirait. Mais je ne veux pas être ingrat. Sans lui, sans ces conditions de visionnage, je n’aurais justement PAS été retourné comme une crêpe.

Il y a des films, comme ça. Ils débarquent dans votre cinéma le plus proche, l’air de rien, sans plus-value apparente, et vous retournent comme une crêpe, peu importe que vous aimiez les crêpes ou pas. Ça a été le cas, dans mon aventure de cinéphile, avec Le Monde de Charlie. Il est fortement recommandé de ne PAS caler sur son titre français, largement inférieur à l’original, The Perks of Being a Wallflower, littéralement « les avantages d’être une plante murale ». Ce titre français un peu bidon, ajouté au vert chartreuse de l’affiche et aux bouilles juvéniles des trois acteurs dont seule celle de la chtite Hermione était alors reconnaissable à mes yeux, a forcément joué dans les faibles attentes que le film m’inspirait. Mais je ne veux pas être ingrat. Sans lui, sans ces conditions de visionnage, je n’aurais justement PAS été retourné comme une crêpe.

The Perks est un des plus beaux films sur l’adolescence qu’Hollywood a produits ces trente dernières années. C’est un film habité de bout en bout par ce déferlement d’ivresse naïve et d’amertume profonde, d’esquisses de grands gestes et d’émotions inoubliables qu’est cet âge formateur, à la fois le début électrique d’une aventure qu’il ne faut pas craindre et un âge où, généralement, tout se décide. Un film aussi important pour la jeunesse des années 2000, même si son histoire se déroule dans les années 80, que le génial Breakfast Club de John Hughes l’a été pour celle des vraies années 80 – sans doute ne l’est-il pas vraiment puisqu’il n’a pas eu son succès retentissant, mais sa nature avérée de film culte saura lui rendre justice. Oui, rien que ça. Et les cyniques peuvent aller chouiner tant qu’ils veulent leur fiel de cyniques, leurs âmes n’en seront pas moins vouées à la damnation éternelle, celle qui inclue la privation de Kinder bueno.

Parce qu’on tient une œuvre incroyablement personnelle, avec ce film aux airs trompeurs de « teen movie » générique, amoureusement écrite, produite, réalisée et montée par l’auteur même du best-seller éponyme dont il est tiré. Ce détail rare aurait pu préparer à la divine surprise, en partant de l’idée que rien ne garantit mieux la fidélité d’une adaptation au matériau d’origine… mais d’une part, ce détail n’importe que lorsqu’on a LU le roman, et d’autre part, il est des cas de figure où l’on n’est pas plus mal servi que par soi-même (1). Savoir écrire un roman et savoir mettre en scène un film n’ont rien en commun, Bernard Henri-Lévy peut en témoigner (quoi, qu’est-ce que j’ai dit, encore ?). De fait, ce « détail rare » était peut-être, au contraire, une bonne énième raison de douter. Une caméra, ce n’est pas une machine à écrire. Savoir conter une histoire sur papier ne requiert pas d’avoir en tête des plans clairs montés rationnellement dans sa petite tête. C’est vrai. Mais il est des gens qui ont les deux talents, et savent les conjuguer. Notamment parce qu’ils sont passionnés par les deux. Des auteurs cinéphiles pour lesquels deux lignes peuvent être autant d’images et de chansons d’une musique de film rêvée. Il y en a un, par exemple, qui a réalisé un long-métrage dix-huit ans plus tôt, puis écrit deux-trois trucs pour le cinéma par la suite, puis attendu son heure.

Ça se voit et se sent très, très vite, avec Stephen Chbosky, par l’inventivité de la forme et l’énergie de la narration qui caractérisent son film. Ça aurait pu être moins éclatant. Dans The Perks, Chbosky domine son récit dans toute sa longueur, en pleine maîtrise de ses effets, mêlant les tripes à la pratique, la foi à la raison. Son film est l’archétype du bébé choyé, adoré, dont on imagine la moindre scène fantasmée de longue date, jusque dans ses moindres détails, par son géniteur, des années durant. Une œuvre quasiment vide de faute de goût, de moment où l’on se dit « ah, dommage… », parce que son auteur a apparemment bon goût, et qu’il a eu le contrôle créatif. Le « précieux » de son Gollum, si vous voulez. Et ce qui est génial, c’est que le spectateur voit à chaque fois, et sans le moindre mal, où il veut en venir. Parce qu’avec cette histoire de lycéen introverti nouant une amitié aussi singulière qu’inattendue avec un duo de lycéens qui vont l’aider à trouver sa voie… bon an mal an, un conteur a touché à l’universel.

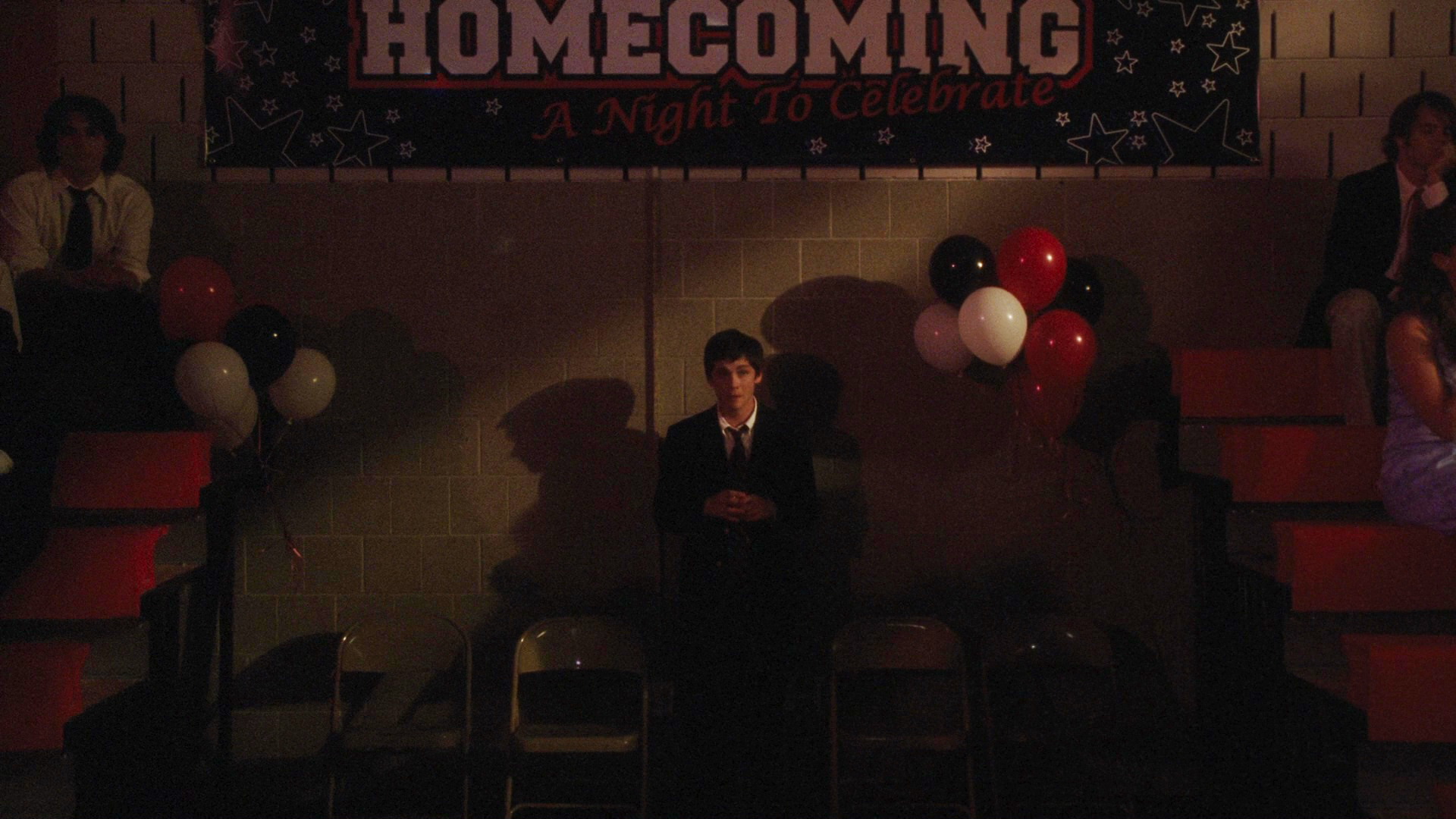

Le fantasme invitant à l’obsession, Chbosky se devait de travailler les moindres aspects de son film, à commencer par sa forme : l’esthétique incomparable du support analogique saute immédiatement aux yeux, le réalisateur ayant choisi de tourner sur pellicule, peut-être le seul choix possible pour un film cherchant à restituer l’atmosphère d’une époque (2). Chbosky, en collaboration avec son chef opérateur Andrew Dunn, a tiré le meilleur profit de ce support pour donner à leur film une esthétique évanescente, aux couleurs chaudes, aux nombreux moments peu éclairés, et à la lumière diffuse, une identité visuelle troublante qui lui donne par moment des airs de rêve, ou de mauvais rêve, éveillé, parfaitement adapté à l’état d’esprit de son protagoniste qui n’est pas encore tout à fait connecté à un monde qu’il peine à pleinement intégrer. Cet aspect confère également au film un air de collection de souvenirs plus ou moins agréables qui illustre la dimension semi-autobiographique du film. Des souvenirs aux contours incertains d’événements discrètement marquants de la jeunesse, comme la fascinante découverte de la chambre de jeune fille d’un amour de lycée ou encore le premier baiser qui généralement s’ensuit – la chambre de Sam est un modèle d’authenticité dans lequel l’adolescent subsistant en soi se perd volontiers.

La distribution suit immédiatement, toute la beauté de son histoire reposant sur ce qui unit ses trois héros. La puissance dramatique du film tient en bonne partie à ses trois jeunes acteurs, à la tête duquel se trouve l’impressionnant Logan Lerman, dont la performance toute en nuances aurait mérité une nomination à l’Oscar du meilleur espoir si cet Oscar existait. Suit immédiatement l’inénarrable Ezra Miller, qui parvient à transcender son personnage de gay flamboyant frôlant pourtant le cliché à plusieurs moments. Suit tout aussi rapidement la lumineuse Emma Watson, que Chbosky traite avec un soin qualifiable d’amoureux, et à raison, puisque son histoire adopte le moins de vue de Charlie, et que son amour, un amour primal de débutant (3), devait s’imposer à l’image. Pratiquement chacune des scènes entre les deux personnages captive, et vers la fin, pratiquement chaque geste qui les unit ou les sépare aura un poids ; leur alchimie fonctionne dès leur premier moment ensemble, durant le match de football, plus précisément dès le mémorable plan d’introduction de Sam, en vue subjective de Charlie, et ne faiblira pas un seul instant.

The Perks n’a pas manqué d’étonner par ses éclats de noirceur réaliste. Au détour d’un morceau de pelloche, le film nous balance ses traumatismes et ses morts volontaires d’ami d’enfance là où l’on s’attendait à du Parker Lewis ne perd jamais (enfin, quand on a l’âge d’avoir connu ce chef-d’oeuvre). Mais la couleur est annoncée dès son premier acte, lors d’une scène, pivotale elle aussi, où Charlie évoque ledit suicide dudit meilleur pote, laissant Sam muette – performance parfaite de Watson. C’est généralement là que l’on réalise combien The Perks ne ressemblera à rien de ce qu’on a vu dans le genre… précisément parce qu’il a OSÉ cette noirceur dans le cadre d’un « coming-of-age film », film narrant le passage à l’âge adulte d’un ou plusieurs personnages adolescents via une ou plusieurs expériences marquantes, raisonnablement doté en romance et en moments de comédie pour tromper (notamment à travers l’hilarante Mae Whitman) (hé, le film inclue même Paul Rudd !). C’est pourquoi le parallèle avec Breakfast Club a ses limites (4), car ce dernier traitait des problèmes existentiels typiques du lycéen typique, sans dommage collatéral autre qu’un coup de blues passager. Tant mieux. Cette mélancolie profonde mais électrique est l’essence même de The Perks, et ce qui fait vibrer toutes les cordes nostalgiques chez le spectateur suffisamment trentenaire pour apprécier le spectacle (5). Comme suggéré plus haut, la mise en scène de Chbosky et l’interprétation générale de son cast se montrent étonnamment dignes l’une de l’autre ; il en est de même pour son exploration de sujets comme le suicide adolescent – sujet hautement périlleux s’il en est –, l’homosexualité – raison pour laquelle Ezra Miller se permet de la jouer flamboyante sans craindre le cliché –, ou plus généralement la marginalité. Chbosky touche aussi juste en abordant ces thèmes délicats que dans ses portraits de personnages iconiques : qui n’a pas connu, dans son adolescence, au moins un Charlie, gamin aux airs de rien en quête d’une communauté de soutien, une Sam, jolie fille en graaaand besoin d’amour propre, ou un Patrick, entité refoulée cachant sa douleur sous une couche d’extraversion, tous trois déglingués à leurs manières distinctes ? Leurs drames personnels n’en ont que plus d’impact.

Tout fonctionne, jusqu’au twist final, qui présente le double-avantage de surprendre a) sans donner l’impression de surgir de nulle part, et b) sans pour autant être indispensable à l’appréciation du film.

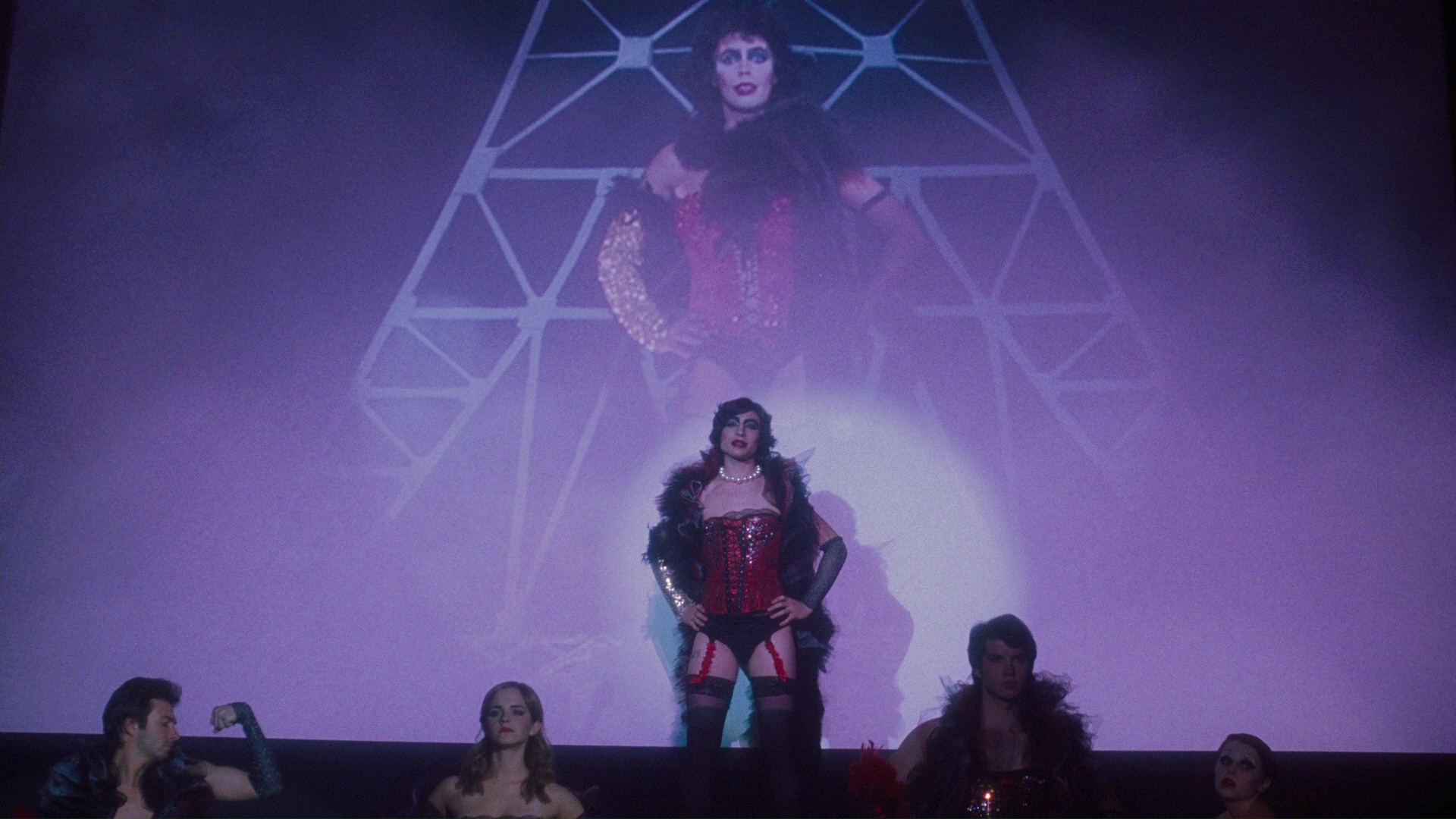

Difficile de TROP insister sur l’emballage, constamment en alerte et créatif, même sur un mode mineur. À partir du moment où l’on entre dans le film, où l’on adopte ses lubies, son emphase totalement adaptée à l’âge exploré, son harmonie et son brio constants sautent aux yeux. Les scènes mémorables, voire cultes, s’enchainent, de la danse du bal de fin d’année sur l’irrésistible Come on Eileen des Dexys Midnight Runner (autre scène pivotale dans cette histoire de salut par la connexion à l’Autre) aux deux traversées du tunnel, aussi magnifiques que grisantes (la seconde profitant pleinement de cette étrange brillance de la photographie qui renforce son aspect symbolique de libération), en passant par la représentation osée du Rocky Horror Picture Show, inoubliables moments pourvoyeurs d’images-étendards assurant à leur film la postérité. Naturellement, qui dit film générationnel dit bande originale générationnelle, qui dit film culte du genre dit bande originale culte, et dans ce domaine, Chbosky a fait un carton plein avec une playlist de tubes emblématiques de l’époque, de Bowie à Sonic Youth en passant par The Smith ou New Order ! En fait, tout ce qu’on est en droit de reprocher à The Perks, c’est sa durée d’1h40, inhabituellement courte pour un film de ce genre – nous sommes dans une intrigue autrement plus riche que celle d’un Breakfast Club. Il y a pire grief.

The Perks of Being a Wallflower, Le Monde de Charlie, est donc un immense film sur l’adolescence, unique et précieux, montagne russe rock & pop, salée-sucrée, douce-amère, qui remue l’âme par vagues, prend la magnifique réplique du professeur joué par Paul Rudd, « on accepte l’amour que l’on pense mériter », et montre au spectateur comment surmonter cette réalité. Not another high school movie.

Note :

(1) Pas vrai, version télé de Shining ? Et encore, cette dernière n’a pas été RÉALISÉE par Stephen King (merci…), qui s’est contenté de produire pour s’assurer que ce téléfilm ne serait pas une trahison de son roman comme l’a, selon lui, été le film de Kubrick…

(2) Désolé, le numérique ne survit toujours pas à la comparaison, fût-il encensé par un Fincher. Comment ça, « on s’en fout de ton avis » ?

(3) Franchement, le film aurait dû inclure la merveilleuse Absolute Beginners de David Bowie. À moins que Chbosky n’ait pu se payer qu’un seul titre du chanteur, et ait choisi l’iconique Heroes ?

(4) Je n’arrive pas à trouver de film des années 80 qualifiable d’équivalent de The Perks, du moins aucun avec ce mélange si brillant de drame majuscule et de comédie sentimentale adolescente.

(5) Une essence qui rappelle le roman monumental de Murakami Haruki Norwegian Wood (La Ballade de l’impossible en VF), , ce qui n’est pas rien.

– M6 Distribution n’a pas édité de version blu-ray de ce film. Un film américain, comprenant une tête d’affiche (Emma Watson), ayant plutôt bien marché en salles, en 2013. Pas de blu-ray. Alors qu’ils en ont un tout prêt aux USA. Si quelqu’un a l’adresse du gars responsable, qu’il me la passe en message privé. Merci.

– Ci-dessous, quelques captures d’écran cholies, pour le plaisir.