Le Cercle des neiges

L’ennui, avec la pérégrination américaine d’un cinéaste à la fois talentueux, peu prolifique, et suffisamment naïf pour croire qu’il saura résister au rouleau compresseur mainstream d’Hollywood la grande (ou devrais-je plutôt dire la petite, aujourd’hui), est que ça fait attendre bieeeeeen trop longtemps entre les BONS films. Onze ans, dans le cas de Juan Antonio Bayona (lui aussi très, très petit, mais juste en taille), entre le superbe The Impossible, son éprouvant deuxième long-métrage sur le tsunami de 2004, anglophone peut-être, MAIS de nationalité espagnole, et ce tout aussi remarquable Cercle des neiges, qui, lui, ne s’est pas seulement contenté des capitaux espagnols, mais a aussi embrassé cette magnifique langue. Et PUTAIN qu’il a été bon de retrouver son sens de l’image viscérale, de l’image qui te prend aux tripes, parfois l’air de rien, comme ces plans de brioches fumantes que dévorent les survivants à la fin du film, parfois l’air de tout, comme à l’occasion d’une des plus belles scènes de crash aérien jamais filmées, qui parvient à être archi-graphique sans recourir au gore, et qui mérite sa place à côté de celles d’État second (Peter Weir, 1993), Seul au monde (Robert Zemeckis, 2000), ou encore Le Territoire des loups (Joe Carnahan, 2012)… au service d’un film qui n’a PAS pour objectif d’abrutir le monde, contrairement par exemple au Jurassic World: Fallen Kingdom que le cinéaste a commis durant son égarement hollywoodien (aaaaaah, les grands écarts qualitatifs dans la carrière d’un artiste !). Au service d’un film qu’il est préférable, par ailleurs, de voir SANS connaître l’américain Les Survivants (Frank Marshall, 1993), premier film internationalement connu consacré à cette sidérante tragédie du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571, plutôt réussi (scène du crash comprise !), mais à mille lieues de l’expérience sensorielle du Cercle des neiges.

L’ennui, avec la pérégrination américaine d’un cinéaste à la fois talentueux, peu prolifique, et suffisamment naïf pour croire qu’il saura résister au rouleau compresseur mainstream d’Hollywood la grande (ou devrais-je plutôt dire la petite, aujourd’hui), est que ça fait attendre bieeeeeen trop longtemps entre les BONS films. Onze ans, dans le cas de Juan Antonio Bayona (lui aussi très, très petit, mais juste en taille), entre le superbe The Impossible, son éprouvant deuxième long-métrage sur le tsunami de 2004, anglophone peut-être, MAIS de nationalité espagnole, et ce tout aussi remarquable Cercle des neiges, qui, lui, ne s’est pas seulement contenté des capitaux espagnols, mais a aussi embrassé cette magnifique langue. Et PUTAIN qu’il a été bon de retrouver son sens de l’image viscérale, de l’image qui te prend aux tripes, parfois l’air de rien, comme ces plans de brioches fumantes que dévorent les survivants à la fin du film, parfois l’air de tout, comme à l’occasion d’une des plus belles scènes de crash aérien jamais filmées, qui parvient à être archi-graphique sans recourir au gore, et qui mérite sa place à côté de celles d’État second (Peter Weir, 1993), Seul au monde (Robert Zemeckis, 2000), ou encore Le Territoire des loups (Joe Carnahan, 2012)… au service d’un film qui n’a PAS pour objectif d’abrutir le monde, contrairement par exemple au Jurassic World: Fallen Kingdom que le cinéaste a commis durant son égarement hollywoodien (aaaaaah, les grands écarts qualitatifs dans la carrière d’un artiste !). Au service d’un film qu’il est préférable, par ailleurs, de voir SANS connaître l’américain Les Survivants (Frank Marshall, 1993), premier film internationalement connu consacré à cette sidérante tragédie du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571, plutôt réussi (scène du crash comprise !), mais à mille lieues de l’expérience sensorielle du Cercle des neiges.

Insistons sur cet aspect : Le Cercle des neiges nous rappelle pourquoi Bayona reste un des maîtres de la mise en scène immersive, peu importent les couacs de sa filmo. Dès les premières minutes, le spectateur est plongé dans un véritable maelström émotionnel grâce à des scènes d’une intensité rare. La manière dont le cinéaste capture la terreur du crash est à la fois horrifique et hypnotisante, ancrant l’action dans une réalité brutale et palpable qui ne nous lâchera pas une seule seconde jusqu’à la plus cathartique des fins, et au final, peu de films vous auront autant fait comprendre, non, RESSENTIR, combien le froid, c’est la mort. Le chaud peut l’être aussi, après tout, on tue bien des gremlins au micro-ondes, mais ça augmente aussi les chances de tomber sur quelque chose à grignoter. Alors qu’au fin fond de la Cordillère des Andes, tout… n’est que rien. Et Le Cercle des neiges fait passer cet état de fait comme une lettre à la poste. La Cordillère est son antagoniste. C’est un véritable tour de force technique et narratif.

Le film de Bayona marque donc un retour aux sources pour lui, loin des blockbusters pour gogols, et cela se ressent dans chaque aspect de la production. Le choix de tourner dans sa langue maternelle, justifié par le fait que c’est la langue dans laquelle la tragédie s’est déroulée (1), apporte un surplus d’authenticité essentiel à une reconstitution sur laquelle les astres les plus brillants et inspirés se sont télescopés. Comme celui de l’écriture, maline au point d’éviter la plupart des clichés du genre, de faire des ses voix-off, notamment celle de Numa Turcatti, une force dans un pareil registre (!) (beaucoup de répliques mémorables comme « les intrus, ici, c’est nous »), et même de parvenir à retourner le cerveau du public avec un twist-choc [spoiler alert !], celui de la mort de Numa, que l’on prenait pour le protagoniste, mais qui n’était en fait qu’en sursis, et incarnerait, en fin de compte, la voix des défunts dans une géniale idée d’hommage. [/spoiler off] Les dialogues, naturels et percutants, parviennent à poser immédiatement non pas l’ambiance, car celle-ci s’assombrira par la suite, mais un souci d’authenticité que servent à merveille les jeunes acteurs, dans l’ensemble exceptionnels. Parce que Bayona fait dans l’immersif et est un bon directeur d’acteur (voir ce qu’il a fait d’énorme avec Tom Holland sur The Impossible), chaque membre du casting du Cercle des neiges habite son personnage avec une intensité remarquable, notamment les très, très charismatiques interprètes de Numa, Fernando Parrado, et Roberto Canessa (je recommande vivement le visionnage du making-of), tous trois de ces nombreux personnages de survivants qui combleront le spectateur du Cercle des neiges en lui rappelant, pour changer, ce qui se passe quand les personnages d’un film ne se comportent pas de façon totalement débile JUSTE pour créer artificiellement de la tension – surtout Matias Recalt, dans le rôle de l’étudiant en médecine Roberto, dont on se dit très vite que « celui-là, il va en faire, du bien ».

L’implication radicale des jeunes acteurs et la caractérisation brève mais efficace de leurs personnages permettent de glisser sur leur manque d’épaisseur, qui peut étonner pour un film de 2h30 (on en savait plus du personnage joué par Ethan Hawke dans Les Survivants, par exemple). Bayona semble avoir compté sur leur alchimie et sur sa célébration universelle de l’amitié dans un film qui est une ode solennelle et âpre à ce qui compte dans l’humain, à ce qui FAIT l’humain, à son instinct de survie, donc, mais aussi, SURTOUT, à la glorieuse puissance de l’esprit collectif – ce n’est pas un hasard que les survivants aient été une équipe de rugby, un vol régulier composé de passagers réguliers n’aurait probablement fini qu’en un concert de voix décédées dans le froid, comme Numa, et encore, bieeeen plus tôt que lui. C’est vraiment un des plus beaux accomplissements du Cercle des neiges : la dynamique qui régit et unit les survivants semble couler de source dès leur sortie, hébétés, de la carlingue de l’avion, renforçant l’immersion et l’attachement émotionnel du public à l’égard non seulement des personnages principaux susmentionnés, malgré le manque de développement susmentionné, mais carrément du groupe entier. Les liens d’amitié et de solidarité qui se tissent entre eux sont d’une force désarmante, rendant leurs épreuves et leurs triomphes encore plus captivants – [spoiler alert !] la scène déjà iconique où Nando voit le lézard, premier signe de vie en trois mois, m’a rappelé celle de Jurassic Park où Alan Grant voit un dinosaure pour la première fois, si, si. [/spoiler off] Le propos sur le cannibalisme, après tout ce que l’imaginaire populaire a retenu en premier de cette tragédie, bénéficie lui aussi grandement de cette dynamique, car elle clarifie les divers positionnements qu’adoptent les survivants vis-à-vis de la nécessité de se nourrir des défunts pour survivre, et parvient même à rendre compréhensible, pour le public massivement athée d’aujourd’hui, celui des abstentionnistes pour qui c’était péché. Ces quelques hommes et femmes qui ont fait le choix délibéré de mourir plutôt que de se considérer comme de vulgaires bouts de bidoche parmi d’autres, mais oui, même une fois morts, et donc vidés de leur fameuse « âme ». Célébration de notre espèce opposée au choix de la survie qui, à sa façon, en est lui aussi une. L’auteur de ces lignes aurait beau n’avoir aucune hésitation à croquer la première cuisse venue en cas de nécessité suprême, il n’en a pas moins été infiniment touché par la pudeur d’un Numa.

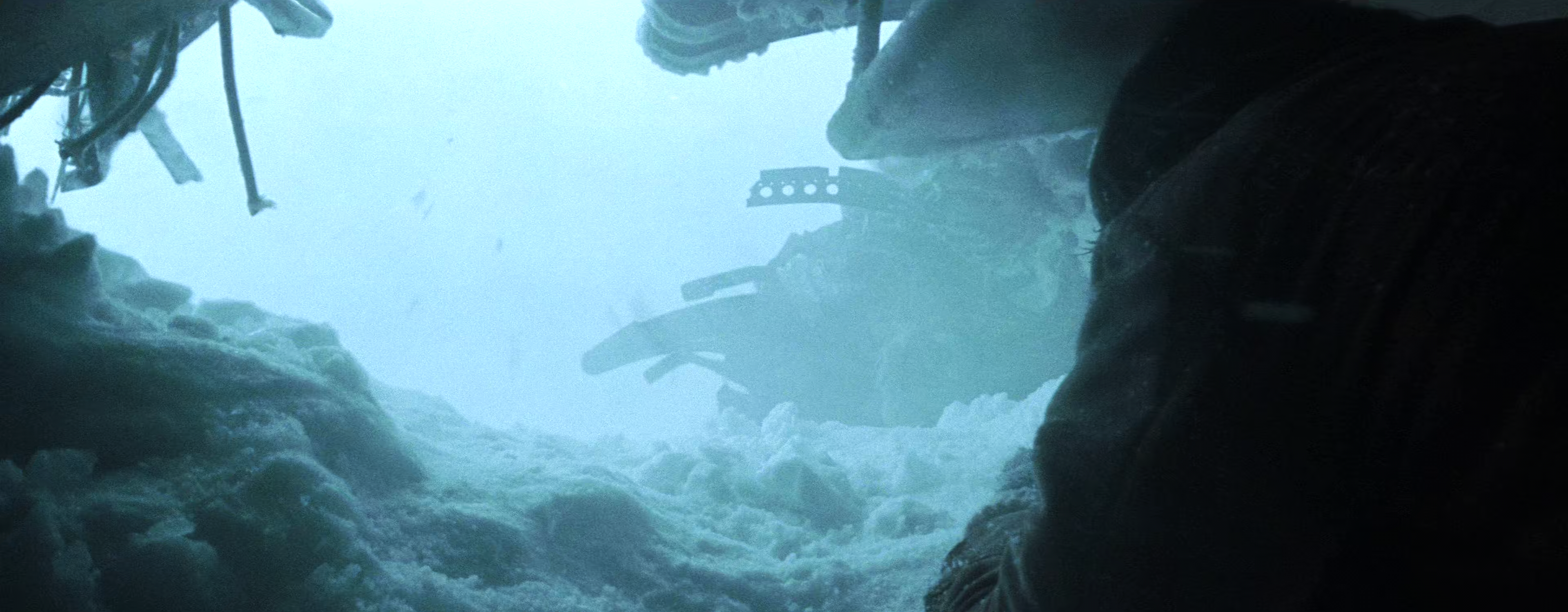

L’immersivité (new mot) de la mise en scène de Bayona joue énormément dans l’adhésion du public audit collectif, mais l’honnêteté nous impose de mentionner à égalité son chef opérateur Pedro Luque (aaah, la fulgurance d’horreur Don’t Breathe, que toute l’étouffante partie sous l’avalanche m’a rappelée !) : son usage, que dis-je, sa SCIENCE des gros plans en grand angle confère une immédiateté et une intensité viscérale à bien des images, et ses cadres soigneusement composés ont capturé à merveille l’austère et impitoyable beauté des paysages enneigés, notamment en utilisant la lumière pour accentuer la sensation de froid et de désolation qui imprègne le film – par ailleurs, les CGI, quoique nombreux, sont intégrés de manière si fluide, si organique, qu’ils passent inaperçus, comme ça devrait toujours être le cas, servant la narration sans jamais la distraire. L’auteur de ces lignes aime beaucoup ce qu’a fait le chef opérateur Oscar Faura sur The Impossible, mais le duo Bayona/Luque doit à tout prix se reformer, d’urgence. Au passage, le thème du cannibalisme donne lieu à une de ces nombreuses images viscérales évoquées plus haut, dont Bayona a le secret : le plan, filmé de l’intérieur de l’épave de l’avion, des cousins alors qu’ils sont en train de découper les corps pour en faire de la protéine anonyme, sur fond de ciel rougeoyant…

La honte : il m’aura fallu une bonne demi-heure pour comprendre POURQUOI la série culte Lost ne cessait de me venir en tête. Certes, on y suit les aventures des survivants d’un crash aérien, mais elle a quand même un PAQUET de dissemblances avec l’aride et crasseux Cercle des neiges. Alors ? Ben, simple : c’est Michael Giacchino qui s’est occupé de la musique. Giacchino le virtuose, qui a accompli le miracle de faire passer le suprême foutage de gueule du final de Lost. J’ai d’autant plus honte que la musique du Cercle des neiges rappelle VRAIMENT par endroits ce qu’il a fait sur Lost, à tel point qu’on aurait aimé quelque chose d’un peu plus original, d’aussi unique que le film… bien que le compositeur ait eu l’intelligence de changer un peu de style pour mettre au point I See the Sky, probablement le morceau-amiral de la BO. Et puis… pour tirer des larmes, ses violons ont peu d’égaux. Je pense notamment au bouleversant épilogue du dernier quart d’heure, où chaque nouvelle note ajoute à une humanité déjà bouleversante.

En jouant les difficiles, on peut se plaindre de l’inconsistance de la pilosité faciale des personnages : soyons sérieux, trois mois passés à l’état sauvage recouvriraient d’une barbe hirsute de survivant TOUT Urugayen normalement constitué, et Bayona aurait pu être BIEN plus rigoureux là-dessus, quitte à utiliser des postiches pour éviter la prise de tête logistique. Dans un film au souci d’authenticité si remarquable, cette petite incohérence attire l’œil et distrait du récit… TRÈS légèrement. C’est un défaut mineur dans un océan de grandeur. Le Cercle des neiges, voyage au cœur de la résilience humaine rappelant combien nous sommes à la fois PEU et TANT de choses, est une œuvre majeure, une expérience cinématographique inoubliable confirmant Bayona comme l’un des grands réalisateurs de notre époque s’il ne retourne pas tourner des merdes chez l’Oncle Sam… et un rappel qu’il ARRIVE à Netflix de faire de la qualité. Et le lecteur qui me connait un tant soit peu sait combien cet aveu me coûte. 2024 a beau commencer, n’hésitons pas à qualifier ce film d’un des meilleurs de l’année (2).

Notes

(1) En gros, paix à l’âme des clients amerloques de Netflix qui se sont tapés la version doublée en anglais sans se poser de question !

(2) Mise à jour mai 2024 : Le Cercle des neiges est TOUJOURS dans mon top 10 à ce stade, et j’ajouterai même qu’il méritait PLUS qu’Anatomie d’une chute l’Oscar du meilleur film étranger !