La Proie d’une ombre

Warning : si certains articles incendiaires rédigés par des critiques pleins de mauvaise volonté et/ou incapables de tenir en place plus de cinq minutes vous ont donné l’impression que The Night House, intitulé en français « La Proie d’une ombre » dans un grand élan de crétinerie spoileuse, n’est qu’un énième produit d’horreur insipide et formaté semblable à ceux que les plateformes aiment pondre en masse, ces dernières années (tels You Should Have Left ou Dans les angles morts), ou même une maison de production Bloomhouse en perdition (dont le souvenir du surestimé Invisible Man vient en tête à deux-trois reprises face à TNH) (The Hunt, leur seul film fun en trois ans ?), j’ai une bonne nouvelle : ils se sont plantés royalement. Mais pop-corneur plein de bonne volonté, ne culpabilise pas de t’être laissé influencer par la moyenne critique d’Allociné. Se pencher sur le détail d’un film d’horreur sortant en salles et ne bénéficiant d’aucun bouche à oreille, en 2021, est beaucoup exiger du spectateur, qui, à l’ère des plateformes justement, va moins au cinéma, et réserve ses sorties à des gros trucs. Apprendre l’identité du réalisateur de TNH, David Bruckner, aurait tout de suite intrigué quiconque connait son confidentiel mais très réussi The Ritual (okay, un film Netflix, okaaaaay), et sait donc de quoi le gars est capable dans le domaine de l’horreur. Se renseigner sur lui aurait permis d’apprendre qu’il a été engagé pour réaliser le reboot de Hellraiser (David S. Goyer co-écrit, mais bon, on croise les doigts quand même). On aurait été suffisamment curieusé pour tenter l’expérience. Hélas…

Warning : si certains articles incendiaires rédigés par des critiques pleins de mauvaise volonté et/ou incapables de tenir en place plus de cinq minutes vous ont donné l’impression que The Night House, intitulé en français « La Proie d’une ombre » dans un grand élan de crétinerie spoileuse, n’est qu’un énième produit d’horreur insipide et formaté semblable à ceux que les plateformes aiment pondre en masse, ces dernières années (tels You Should Have Left ou Dans les angles morts), ou même une maison de production Bloomhouse en perdition (dont le souvenir du surestimé Invisible Man vient en tête à deux-trois reprises face à TNH) (The Hunt, leur seul film fun en trois ans ?), j’ai une bonne nouvelle : ils se sont plantés royalement. Mais pop-corneur plein de bonne volonté, ne culpabilise pas de t’être laissé influencer par la moyenne critique d’Allociné. Se pencher sur le détail d’un film d’horreur sortant en salles et ne bénéficiant d’aucun bouche à oreille, en 2021, est beaucoup exiger du spectateur, qui, à l’ère des plateformes justement, va moins au cinéma, et réserve ses sorties à des gros trucs. Apprendre l’identité du réalisateur de TNH, David Bruckner, aurait tout de suite intrigué quiconque connait son confidentiel mais très réussi The Ritual (okay, un film Netflix, okaaaaay), et sait donc de quoi le gars est capable dans le domaine de l’horreur. Se renseigner sur lui aurait permis d’apprendre qu’il a été engagé pour réaliser le reboot de Hellraiser (David S. Goyer co-écrit, mais bon, on croise les doigts quand même). On aurait été suffisamment curieusé pour tenter l’expérience. Hélas…

Un peu comme avec Hérédité, toutes proportions naturellement gardées puisque ce dernier est un chef-d’œuvre, plus je pense à TNH, c’est-à-dire plus je réfléchis à ses détails et à son sens, plus je l’apprécie. C’est une belle petite surprise, qui a des AIRS de cliché mais se révèle progressivement quelque chose d’AUTRE, un film assez surprenant au bout du compte qui mixe thriller à enquête et fantastique/horrifique, comme le Hypnose de David Koepp, réalisateur de You Should Have Left, à la différence qu’Hypnose était réussi), et qui fonctionne tant en tant que drame sur le deuil qu’en tant que divertissement paranormal – il faut juste apprécier les récits à infusion lente, ce que semble lui reprocher pas mal de monde… alors que tout compte fait, l’intrigue ne perd pas vraiment de temps à se mettre en branle. En fait, et c’est une surprise, la dimension divertissement paranormal est, au bout du compte, secondaire par rapport au thriller à enquête, ce pour deux raisons : A) parce que L’ESSENCE du film tient aux tourments intérieurs de son héroïne, dont la détermination, le caractère frontal (ce n’est PAS une chouineuse), et le rapport privilégié à la mort et aux ténèbres en font une protagoniste très « agréable » à suivre (incroyable Rebecca Hall, de quasiment tous les plans), et B) parce que son propos sur le deuil, ainsi que l’expression de ce propos, sont étonnamment originaux et pertinents (le deuil est lui-même un labyrinthe auquel peut s’ajouter la qualité de créature vorace, et l’absence d’un être cher peut aussi être la PRÉSENCE de son absence). Sa symbolique rappelle vaguement The Babadook, tout comme son propos et l’expression de son propos sur la dépression (il n’y a pas de lumière au bout du tunnel, « seulement le tunnel »). À quelques facilités près, le scénario est sans faute de goût, jusque dans l’écriture de ses personnages secondaires (la meilleure amie survit au cliché, même les échanges avec l’aspirante-concubine ne mènent pas au mélodrame craint, et leurs interprétations par Whoopie Goldberg et la toujours mimi Stacy Martin aident bien) et dans ses scènes les moins essentielles à l’intrigue (comme celle du bar où l’héroïne, dont l’état d’esprit est un intriguant mystère, déconcerte ses collègues). Tout se passe assez fluidement et organiquement.

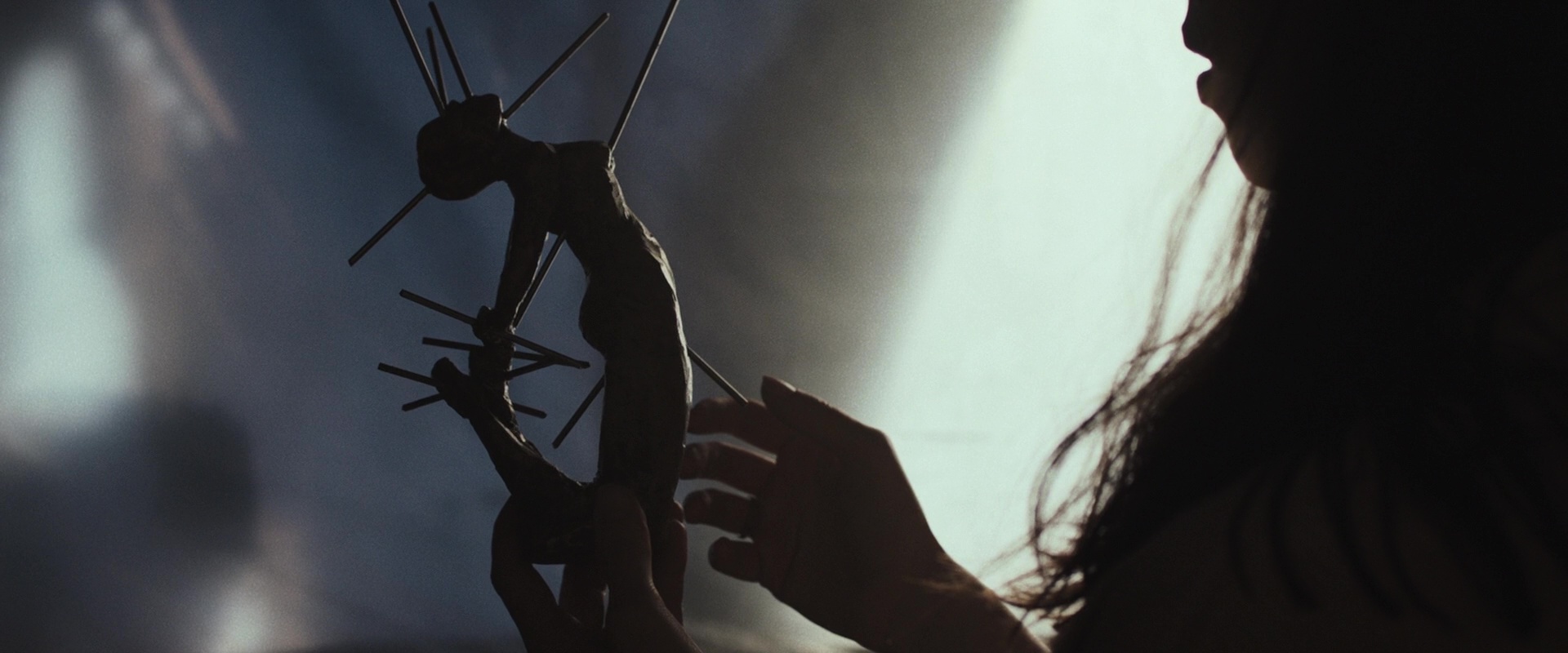

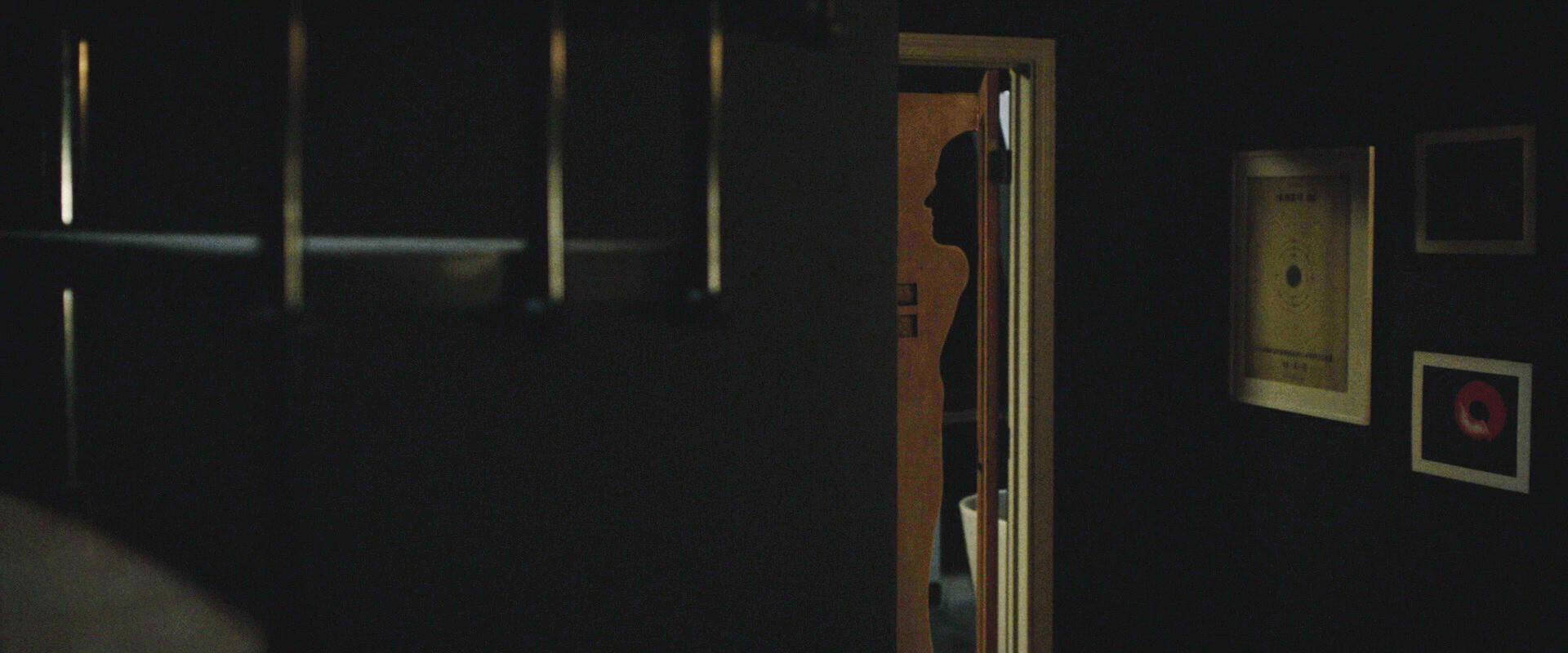

Exit l’épouvante, également : à une mémorable exception près, qui fera bondir de leur siège les plus émotives, il n’y a quasiment aucun « jump scares » dans TNH (qualité que j’aime relever dans un film dit d’horreur), et l’on n’aura que très rarement PEUR, l’espèce de petite figurine sadomaso bien glauque étant vraiment tout ce qui inspire de l’angoisse dans les deux premiers actes… parce que Bruckner a privilégié une VRAIE atmosphère malaisante, avec des notes de giallo dans le troisième – saluons cependant ces changements de perspective qui forment avec les éléments du mobilier quelques silhouettes bien perturbantes. Il est donc important d’identifier ce qu’est le film avant de le juger, car le spectacle en vaut vraiment la peine, sur le plan dramatique et de l’ambiance, comme nous venons de l’observer, mais aussi, inévitablement, visuellement : la photographie d’Elisha Christian est discrète mais sophistiquée) que sur le plan sonore (une bonne partie de ses effets se basent sur l’environnement sonore, à la Sinister, citons par exemple toutes les scènes aux abords du lac). Et que dire du climax, qui a une sacrée gueule, une bien violente, et physiquement bien exigeante pour son actrice ? On en dit du bien, comme d’un peu tout le reste de cette étonnamment impressionnante méditation sur l’horreur de l’esprit humain… et des dangers son propre esprit.

![]()

En parlant de climax, ne tournons pas autour du pot : l’idée du monde inversé conçu par les hommes pour piéger les démons païens, et le fait que sa mise en image TIENNE LA ROUTE – on aurait juste aimé en voir bien plus – justifient à eux seuls le visionnage de TNH. Mais on peut malgré tout se poser la question de la justification dudit climax, qui découle non de l’excellent, impressionnant premier twist qui se suffisait d’ailleurs à lui-même (le mari est un tueur en série, ce qui rend la compassion de l’héroïne à son égard un peu étrange mais l’on va mettre ça sur le compte de son nez dans le guidon), mais du SECOND twist, la révélation à la fois complètement inattendue et finalement assez logique (combinaison en soi admirable) que cette espèce de démon est en fait l’INCARNATION du « rien » susmentionné, qui représente rien de moins que la dépression, ce qui fait du « there is nothing » de la lettre de suicide une idée assez géniale. Au-delà du fait qu’on aurait aimé bien plus d’explications sur les origines de la relation entre le défunt-mari et ce « Rien »(QUAND ce dernier s’est-il immiscé dans sa vie, et surtout, COMMENT le mari a-t-il mis en place sa baraque-labyrinthe ?), on peut se demander si cette partie était nécessaire à la réussite de l’entreprise. Est-elle un apport positif, ou négatif ? Pour ma part, je le qualifierai de positif, car non seulement il conduit à des visions mémorables (les victimes du tueur en série vivant leur mort à répétition, la juxtaposition des deux soleils), il n’interdit pas la possibilité que toute cette dernière partie ne soit rien de plus que la manifestation visuelle de la psychose d’une protagoniste traumatisée par sa découverte et refusant d’accepter que son mari était un monstre – monstre qui donne l’occasion d’un « portrait » de tueur en série en fait assez original. Après tout, le film aura pas mal insisté sur la confusion entre rêve et réalité… Vous en connaissez beaucoup, vous, des films d’horreur « génériques » capables de proposer tout cela ?