Jupiter : Le Destin de l’univers

Bon. Jupiter Ascending… Jupiter Ascending, c’est l’histoire d’un brillant scientifique qui est TELLEMENT brillant qu’en fait, le seul prénom qu’il a été foutu de trouver pour sa fille, c’est celui d’un dieu masculin, et ce malgré les protestations inspirées de son épouse. « Il y a bien des femmes qui s’appellent Georges, donc tout est possible », l’entend-on presque dire. Ce à quoi l’on répondra instantanément, non sans une certaine perplexité, que les parents des Georges filles ont le sens de l’humour, ou plus probablement des goûts de chiottes. En parlant de chiottes… ! Non, c’est trop tôt. On y revient après la pub.

Bon. Jupiter Ascending… Jupiter Ascending, c’est l’histoire d’un brillant scientifique qui est TELLEMENT brillant qu’en fait, le seul prénom qu’il a été foutu de trouver pour sa fille, c’est celui d’un dieu masculin, et ce malgré les protestations inspirées de son épouse. « Il y a bien des femmes qui s’appellent Georges, donc tout est possible », l’entend-on presque dire. Ce à quoi l’on répondra instantanément, non sans une certaine perplexité, que les parents des Georges filles ont le sens de l’humour, ou plus probablement des goûts de chiottes. En parlant de chiottes… ! Non, c’est trop tôt. On y revient après la pub.

Avant-propos pour rire (la « vraie » critique commence au chapitre suivant)

Jupiter Ascending… ça ressemble à une blague Toto qu’un autiste tirerait en longueur parce que son chaperon est parti jouer à Dance Dance Revolution. Au début, on se dit « Une blague Toto, ouaiiiis ! », du moins moi, parce qu’elles sont toujours drôles dix secondes, les blagues Toto, faut les prendre dans le contexte. Puis on se rend compte que le mec qui nous la raconte, c’est Rain Man, qu’il n’a lui-même rien compris à la blague, et qu’il n’est pas prêt de la finir, tournant indéfiniment en rond autour de Toto, ou du plafond à repeindre, ou du nombre d’allumettes tombées de leur boite, ou je-ne-sais-quoi. On ne sait vraiment comment réagir, et comme on est poli, on décide de rester jusqu’à la fin. Total, fallait pas : vers le milieu, on se retrouve limite hypnotisé, subjugué. On se dit « c’est pas possible, y a forcément un truc ». Et tout autour de nous, les gens semblent se dire la même chose, c’est ça, le pire. Aux rires bon enfant succèdent des plus nerveux, face à des passages du film dont on comprend qu’ils sont sérieux comme une crise cardiaque alors qu’ils ne devraient pas l’être. Lentement, le spectacle se transforme en cauchemar, et le cauchemar en épreuve, l’épreuve d’une vie. On ne saura jamais vraiment la fin, qui ne sera pas la fin du film, ni même le sens de la blague. On subodore qu’elle n’en a pas, de sens. Voilà, peut-être est-ce une bonne façon d’introduire Jupiter Ascending, boursouflure intergalactique, polyvalente et omnidirectionnelle qui poussera votre esprit critique dans ses derniers retranchements, et vous aidera peut-être à comprendre ce que le colonel Kurtz, dans Apocalypse Now, voulait dire par « The horror… !! The horror… !! ». Bref.

On pourrait également commencer ainsi : il est des répliques qui, en une poignée de mots, peuvent détruire un film, comme un simple mauvais choix est capable de détruire une vie – l’effet papillon, tout ça. Et si Jupiter Ascending, la nouvelle fresque de SF des frè… euh, des soeu… allez, disons des créatures humanoïdes liées génétiquement et répondant au nom de Wachowski (mais pourquoi est-il si méchant ?), en avait une, ce serait sans doute celle-ci : « Bees are genetically designed to recognize royalty ». Voilà, quoi. Avouez qu’elle est corsée. Avec elle, on approche le niveau d’à peu près tous les dialogues de Battlefield Earth et The Room réunis. Et elle sort de nulle part, en plus, cette putain de réplique, posant d’entrée de jeu le ton face au spectateur déjà médusé.

Hélas, ce dernier réalisera bien assez tôt qu’elle n’appartient pas à la catégorie des répliques capables de détruire un film car elle ne détruit rien, puisqu’il n’y a RIEN à détruire. On pourrait croire que cette réplique pose les fondations de la catastrophe aérienne qu’est Jupiter Ascending. Erreur : JA, pour les intimes, n’est pas une catastrophe aérienne : l’avion n’a jamais décollé. Et le spectateur se retrouve comme un con à attendre, plié en quatre au milieu des bancs de sardines de la classe éco, s’esquintant les yeux sur un écran minuscule qui lui propose, en format 4:3, dans une version censurée, le dernier film de Jennifer Aniston. La comparaison se tient : JA sera à peine plus spectaculaire que ça. JA et ses 170 millions de dollars de budget faisant passer l’affaire Madoff pour une vulgaire escroquerie à la carte bleue. C’est un acte de terrorisme. Un crime d’une telle bassesse, d’une telle vilénie que dans un monde juste, il vaudrait aux gens Wachowski des poursuites judiciaires. Seulement, les deux zigotos ne sont pas les seuls à blâmer, dans cette affaire. JA est un acte terroriste de grande ampleur. Il va lui falloir son Nuremberg. Mais un Nuremberg concis, hein, parce qu’on n’a pas que ça à foutre non plus. Alors, donc.

Lecture des sentences

Pour les réalisateurs et scénaristes Andy et Lana Wachowski, coupables d’entreprise criminelle et d’association de malfaiteurs sous aucune contrainte : peine de mort par Nicki Minaj, commuable à la limite en peine de mort par décapitation à la hache, comme dans Aladdin, au cas où le bougnat n’aurait pas les couilles d’appuyer sur lecture.

Pour le directeur artistique Hugh Bateup, coupable de direction artistique doublement-nulle car pompée sur quasiment tous les classiques de la SF et POURTANT fade comme un sandwich Subway : peine de mort par supplice de la goutte, commuable en enfermement à vie dans le camp de travail sibérien où réside Pitof depuis qu’il a violé les modalités de sa libération conditionnelle en réalisant Catwoman.

Pour les exécutifs de la Warner bros et de Village Roadshow Pictures, responsables de financement d’entreprise terroriste : peine de mort par immolation, basée sur l’économie budgétaire, laissant aux PDG des studios respectifs le choix de disposer des corps comme ils le désirent – planter leurs têtes carbonisées sur les grilles d’entrée des studios est suggéré par le jury.

Pour le chef opérateur John Toll, de toute évidence coupable de complicité dans le rendu visuel final du film : dix ans de prison, commuables en quatre ans avec sursis pour services rendus au cinéma américain (Braveheart et La Ligne Rouge, quand même !), et 168 ans d’inéligibilité aux Oscars.

Pour le compositeur Michael Giacchino, coupable de contribution musicale : trois ans de prison avec sursis, huit milliards de yens d’amende, et six mois de travaux d’intérêt général dans une école de salsa pakistanaise. Plus un CD des Jonas Brothers à passer en entier une fois par jour dans son casque, et pour une durée de six mois, à quatre heures du matin.

Enfin, pour Mila Kunis, coupable d’avoir l’air d’attendre la prochaine pause clope pendant deux heures, Channing Tatum, coupable d’avoir volé les oreilles de Legolas, Eddie Redmayne, coupable de l’improbable (je développe plus bas), et Sean Bean, coupable de ne pas mourir : rien, la honte devrait suffire.

Potentiel gâché

Pourtant, ça ne démarrait pas trop mal. Si une chose est claire, c’est que les W. n’ont pas perdu leur capacité à trousser une scène d’action lisible et efficace, le kitschissime Speed Racer en attestait. Leur maîtrise de l’espace est identique à celle dont ils faisaient preuve dans leur surestimée mais toujours techniquement impeccable saga Matrix. Dans JA, ils l’illustrent de nouveau via une brillante course-poursuite aérienne (vol-poursuite ?) à travers les gratte-ciels de Chicago (omettons la résolution super-cheap du problème qu’elle pose, soit une ville entière constatant que nous ne sommes pas seuls dans l’univers…), et une scène d’attaque de ferme se finissant dans un champ de blé (même si ça rappelle furieusement Looper). Ils n’ont pas perdu leur sens du spectaculaire, et sur ce plan, quelques scènes de vol spatiaux vous en mettront plein la vue – en même temps, c’est un peu pour ça qu’on est venu. Alors, c’est simple, quand les W. ont quelque chose de pas trop con à raconter, et même si le spectacle est un peu pompier et les personnages des clichés bon à tuer un diabétique, on est prêt à jouer le jeu. Le problème est que dans JA, à l’exception des scènes susmentionnées, tout est très, très nul.

C’est con, ou c’est con ?

Au pop-corner qui n’a pas encore vu le film : on vous a donné un aperçu de ladite connerie transgénitale avec une de ses meilleures répliques, vous savez, celle sur les abeilles et la royauté et le pollen comme ressource convoitée d’un bout à l’autre de l’univers comme ultime remède contre l’impuissance sexuelle des mangoustes hermaphrodites (ok, cette dernière partie est totalement inventée). Maintenant, imaginez-vous deux heures de ça, ou presque, disons à 80% : vous aurez, pêle-mêle, un personnage génétiquement conçu comme un homme-loup sauf qu’à aucun moment on ne saura à quoi ça sert ; une fontaine de jouv… euh, un jacuzzi de jouvence d’où sort une paire de fesses pour le quota ; des patins à roulettes volants que Channing il fait trop son troooop son bôgosse avec, limite à la Philippe Candeloro ; Babar reconverti dans l’aviation (et ruinant littéralement le sérieux d’une scène pourtant très sérieuse) ; un personnage de gardien d’abeilles s’appelant Stinger (sérieusement) ; ou encore une cité futuriste toute-puissante qui explose juste parce qu’une petite brèche a été ouverte dans le ciel (variante XXXL de la voiture qui explose parce qu’elle se prend une balle dans le capot). Et il y en a mille autres, en cherchant bien.

Le pire est que ce ne sont pas là des loupés dans un tout dont on pourrait au moins louer l’originalité, histoire d’accorder au film un “F for Effort“, comme disent les Amerloques, nooooon. Ce qui rend JA si mauvais, à la frontière de la nullité presque antipathique, c’est la sensation, prégnante du début à la fin, que les W. n’y ont pas investi le moindre effort intellectuel. Par exemple, à partir du moment où Mila et Channing se retrouvent dans l’espace, l’intrigue se résume à un schéma de situation : a) Fifille, un peu bête, se fait pécho par un vilain, b) Rantanplan vient la secourir contre vents et marées spatiales, et hop, niveau suivant – pas super féministe, comme vision de la femme, on est d’accord ? Les ellipses bien pratiques seront un autre problème. Par exemple, après que Rantanplan ait sauvé tout seul Fifille, nos deux héros se retrouvent dans un environnement hostile, à deux pas du vilain prince en second et donc de sa garde prétorienne ; l’instant d’après, ils sont de retour dans le vaisseau des gentils, en mode « ouf, tout est bien qui finit bien ! Tu me passes le sel ? ». Ce genre de chose.

L’originalité, c’est dépassé

Le film des W. est par ailleurs dénué de la moindre parcelle d’originalité. Prenez son héroïne-roturière au grand cœur (et bien roturière, hein, qui récure les chiottes susmentionnées), en fait une princesse au destin super-épique. Prenez son héros-chien (je l’appelle Rantanplan mais on n’a aucune idée de ce qu’il a de canin en dehors des oreilles, en fait) taciturne et impassible (façon polie de dire qu’il n’a rien d’intéressant à dire) au passé forcément mystérieux (à la nuance près que quand on l’apprendra, ça ne changera rétrospectivement rien à rien). Prenez son antagoniste prince machiavélien de supermarché traumatisé par sa maman (Hollywood adore les bad guys à complexe d’Œdipe) et tellement écorché vif qu’il passe son temps à murmurer ses mots comme un emo incompris et à pleurnicher comme une gamine à qui on a volé sa trousse Hello Kitty dès qu’un truc ne se passe pas comme il le veut. Et l’on n’a cité ici « que » les trois pires clichés du film. Quiconque est un tant soit peu familier de la japanimation, riche terreau à récits d’aventures aussi futuristes que délirants où toutes les variantes possibles du registre starwarsien ont été exploitées ces trente dernières années (ce qui nous fait à peu près 4000 princesses-roturières et 3200 méchants sardoniques), subira JA comme une resucée exaspérante de tout et rien, et même les « simples » cinéphiles dotés d’un minimum de culture cinématographique peineront à ne pas voir du Star Wars, du Star Trek, du Dune, du Terminator, du Babylon 5, du MIB, et même du Transformers à chaque coin de rue. Prenez tous les éléments précités, passez-les au shaker… et vous obtiendrez cette bouillie sans goût ni couleur.

Encore moins pardonnable : les W. iront même jusqu’à recycler leurs PROPRES films, en l’occurrence Matrix, avec cette histoire d’êtres humains exploités comme une ressource par une espèce supérieure. Au moins, dans Matrix, les cinéastes ne s’étaient pas trop hasardés à élaborer toute une mythologie ni à développer les méchants robots – c’était juste des gros bâtards à démonter. Et ses personnages de chair, à défaut d’être renversants d’épaisseur, avaient une sacrée gueule. Ceux de JA ne ressemblent à rien.

Là-haut, tout en-haut, les ambitions des Wachowski. En bas, tout en bas, les Wachowski.

Dans JA, la terrifiante ambition des W. n’a qu’un seul effet : montrer à quel point ces derniers n’ont pas le niveau. Certes, ils n’avaient pas réussi à déringardiser et encore moins sublimer l’idée de réincarnation dans Cloud Atlas, mais le résultat n’était pas TROP ridicule, ce qui était en soi un accomplissement ; là, c’est sans commune mesure. Ce n’est pas qu’ils ne parviennent pas à bien faire, mais plutôt qu’ils s’y prennent trop bien à mal faire. Avec JA, c’est comme s’ils s’étaient pris pour Dan Simmons écrivant Hypérion, pour un résultat inévitablement apocalyptique. On ne croit à aucun moment à leur « humanité supérieure » : au hasard, leur administration est trop archaïque pour une civilisation prétendument aussi ancienne qui ne semble pas avoir connu de vraies décadences, et l’on trouvera aussi peu crédibles les 14 000 ans (!) de la sœur Abrasax que les siècles des minets gominés de Vampire Diaries. On ne croit pas plus à leur civilisation avancée : QUI irait s’établir sur Jupiter, a fortiori sous sa fameuse Grande Tache rouge des enfers, et surtout quand le principal intéressé a les moyens de traverser les systèmes stellaires pour coloniser d’AUTRES planètes ?

Tout dans l’écriture de JA semble avoir été dicté par une obsession adolescente du « truc qui claque », étrangère au moindre souci de logique ou d’exactitude – soit le sacrilège ultime pour tout nerd digne de ce nom, non ? Les espèces de mercenaires, dont le look néo-punk est plus mémorable que leurs personnalités, sont un bon exemple de cet état d’esprit (« cool, et là, on va refiler une perruque rose à Bae Doo-na ! »). On ne dit pas qu’il n’y a pas de potentiel, attention. Par exemple, on est intrigué par cette idée du temps comme dernier horizon d’une intelligence qui a déjà tout… mais finalement, le sujet est à peine exploité : les W. font à peine mieux qu’Andrew Niccol dans son affreux In Time, et l’on retient surtout qu’avec sa récolte de populations humaines destinée à en extraire une substance anti-âge, l’espèce supérieure nous a monté la plus énorme compagnie de cosmétiques de l’histoire. Idem pour l’idée de la planète Terre « appartenant » à un aristocrate au même titre que des terres appartenaient à un seigneur : incroyable potentiel ! Puis pschitt. Tout juste la chtite Mila trouvant l’idée amusante et sortant une réplique bidon – nombre de one-liner un tant soit peu mémorables, au passage : zéro.

Le film atteint peut-être son plus haut degré de ridicule hystérique dans une séquence administrative toute droit tirée de la maison des fous des Douze Travaux d’Astérix et de Brazil, et qui n’a eu d’autre intérêt que de caster Terry Gilliam pour bien insister sur le fait que « Hey les gars, vous avez vu comment on l’a hommagé ! ». À ce sujet, JA est truffé de références, la plus amusante étant sans doute la Station Spatiale V rotative de 2001 l’Odyssée de l’Espace nichée en touuut petit au beau milieu des centaines d’autres vaisseaux d’un beau panorama spatial. Mais… des bonnes références ne font naturellement pas un bon film.

Et sur Terre, ce n’est pas mieux : la famille de l’héroïne est une véritable caricature d’immigrants russes, bruyante, bordélique, et pas super légale, dont la subtilité rappelle les heures les plus sombres de Taxi 2. Puisqu’on parle de Luc Besson, JA fait passer son enfantin Cinquième Élément pour du Frank Herbert, au même titre qu’il fait passer La Menace Fantôme pour un four pas si fourré que ça. Sérieusement, JA rappelle le film de Lucas à plusieurs endroits, entre autres par la mollesse de son écriture que sont incapables de compenser deux-trois scènes-chocs. Mais ok, j’arrête les comparaisons.

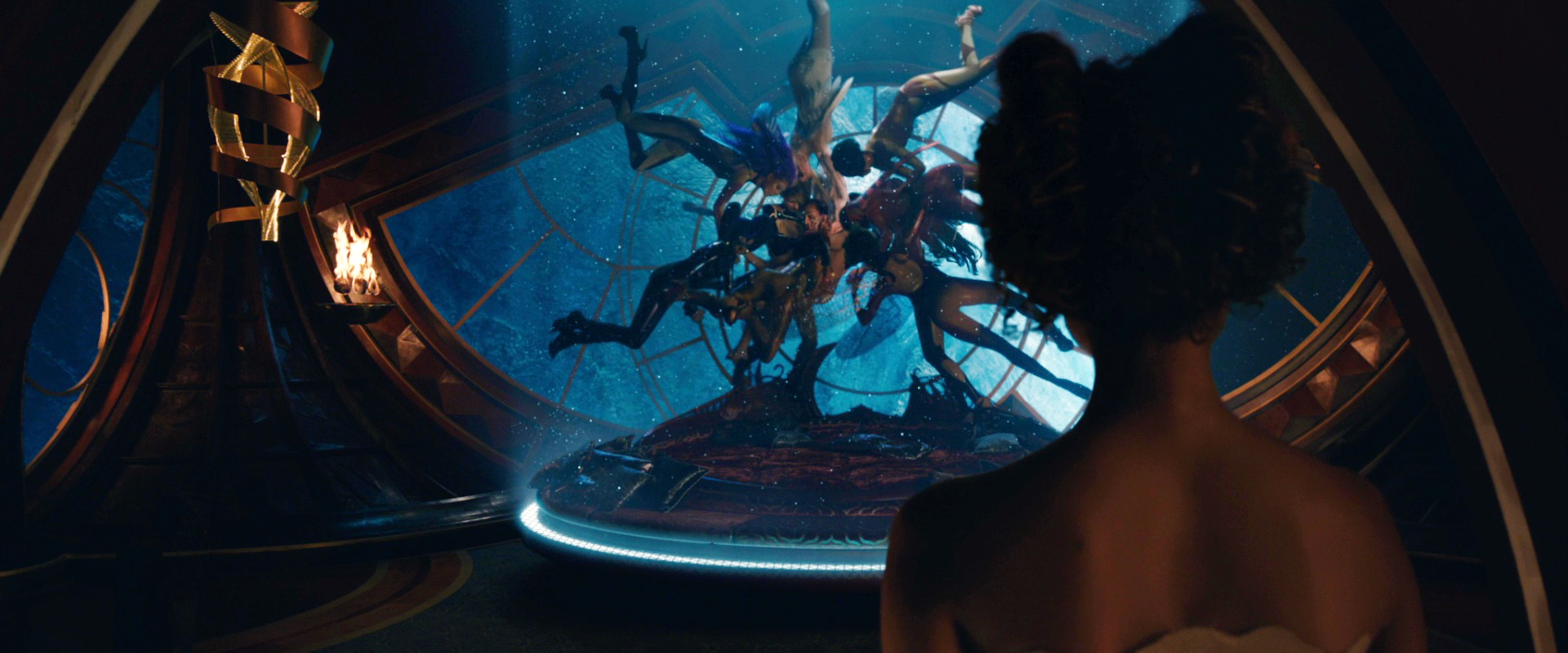

Ainsi JA est-il incapable, du début à la fin, de susciter l’enthousiasme chez le spectateur, l’émotion, l’émerveillement, incapable de lui inspirer ce sentiment d’évasion qu’il est pourtant en droit d’attendre d’un film de ce répertoire – voir le « climax » interminable dans la cité en flammes, durant lequel votre serviteur a dû repasser dans sa tête les meilleures scènes de la saison 2 de Community pour ne pas mourir d’ennui. Mais ce n’est pas qu’une affaire d’écriture : la mise en scène des W. est également un échec cuisant car l’incapacité du spectateur à croire à l’univers d’un film tient aussi à l’incapacité de son réalisateur à lui donner corps… scénario débile ou non.

En route, mauvaise troupe !

Quand je vous dis que la nullité de JA est contagieuse, l’interprétation est, elle aussi, une hécatombe, un charnier in progress. Les W. n’ont jamais été de grands directeurs d’acteurs – trop occupés derrière leurs écrans, sans doute –, mais avec JA, ils ont touché le fond, laissant leurs pauvres interprètes en mode pilote automatique jusqu’à l’immersion de destruction. Mila Kunis est fort meugnonne, et je m’étais fait la promesse de tout lui pardonner en mémoire de That 70’s show, mais ici, Fifille montre à quel point elle n’a pas les épaules pour jouer un personnage central de… grand-chose, en fait. Semblant avancer à une vitesse différente de celle de l’action, c’est-à-dire à deux à l’heure, l’air jamais VRAIMENT concerné, l’actrice doit changer à peu près deux fois d’expression, ce qui choque un peu de la part d’un personnage qui a) découvre que nous ne sommes pas seuls dans l’univers, b) apprend les origines insoupçonnées de l’humanité, c) traverse l’espace, d) apprend qu’elle est reine d’une galaxie lointaine, e) manque de mourir à plusieurs reprises, et f) trouve l’amour de sa vie ; problématique, pour le côté épique.

De son côté, si Channing Tatum a prouvé qu’il peut jouer avec Magic Mike, le bôgosse montre ici qu’il n’a pas pour autant le super-pouvoir de maintenir à flot un rafiot troué de partout ; son charisme relatif se marie au contraire parfaitement à l’insipidité de l’ensemble.

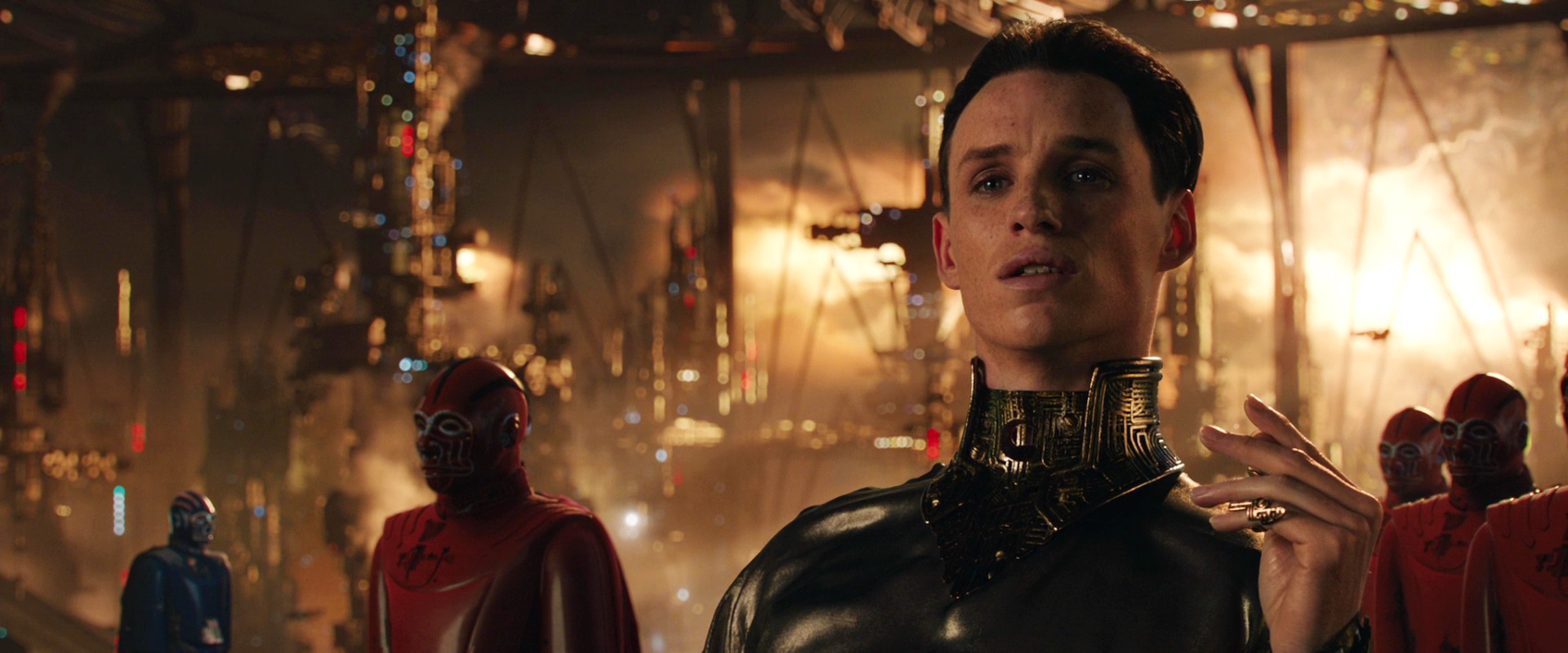

Mais c’est surtout Eddie Redmayne, dans le rôle du méchamment méchant lord Balem (comme Salem, mais avec un B à la place du S), qui fait entrer JA dans l’histoire des trucs juste pas bien. Sa performance… il n’y a pas de mot. On dit qu’un méchant réussi fait la moitié du boulot, ce qui signifie qu’un acteur talentueux dans le rôle du méchant a la capacité de sauver à moitié un film (« Ok, le film est pourri, mais ce bad guy ! »)… mais le cancer de la nullité s’est métastasé au film entier, et nous pouvons parler, ici aussi, d’échec lamentable. Avec JA, un acteur en lice pour l’Oscar du meilleur acteur (pour The Theory of Everything) tutoie les abimes de la nullité grand-guignolesque susceptible de valoir un Razzie award : murmurant non-stop comme si son chat persan lui avait volé sa boite de Strepsil lidocaïnés, surcaricaturant par moments le Joaquin Phoenix de Gladiator, hurlant sans crier gare lorsqu’il veut à la fois donner un ordre et montrer qu’il est très en colère, chouinant sur commande pour exprimer en même temps toute la complexité de la psyché humaine, et consacrant tous ses plus beaux effets à un empilement de répliques soit débiles, soit déjà entendues mille fois (« Don’t fail me again… »), le pauvre Eddie a dû composer avec le méchant le plus nul qu’Hollywood nous ait servi depuis celui de Donjons & Dragons joué par Jeremy Irons. Il n’a plus qu’à espérer une pandémie d’amnésie planétaire. En même temps, ça nous ferait oublier The Theory of Everything, donc il y a comme qui dirait dilemme.

Naufrage artistique

Vous l’avez compris, cette infertilité créative s’étend jusqu’à l’univers visuel de JA. Si je n’aborde ce point pourtant crucial que maintenant, APRÈS ceux de la réalisation, du scénario et de l’interprétation, c’est parce que son traitement relèvera probablement du coup de grâce. « C’est con, ok ! C’est bordélique, ok ! C’est mal joué, trois fois ok ! Mais au moins, ça va avoir de la gueule ! », entends-je dire. Oui, on pourrait le croire. Mais non. Allez, on va l’écrire en majuscules pour que ça rentre bien : CE PUTAIN DE FILM N’EST MÊME PAS PARTICULIÈREMENT BEAU À VOIR. En tout cas, certainement pas suffisamment pour justifier les six mois de délai en post-prod.

C’est comme si Hugh Bateup, le directeur artistique de l’inégal MAIS fertile Cloud Atlas, avait chopé le rhume cérébral des Wachowski. Une profusion de trouvailles visuelles et une esthétique de goût auraient pu rendre tout à fait tolérable la connerie congénitale de JA. Rien dans le fond et tout dans la forme, on peut accepter ça, ça fait quelque chose à se mettre sous la dent, ça distingue l’expérience cocasse de la perte de temps complète. Hélas, la forme de JA a tout, sauf « tout ». En adéquation avec le reste, l’originalité formelle y est inexistante. Ce néant se manifeste très tôt, dès l’entrée en scène des petites créatures censées assassiner l’héroïne sur le bloc opératoire. Leur design aurait peut-être brillé d’originalité dans le cinéma des années 50 ; là, certainement pas, d’autant plus qu’elles sont moins bien intégrées au décor que celles d’un « vieux » film comme MiB. Mais ça, ce n’est rien. Quelques temps après, le bras droit de Balem apparait à l’écran, et là, c’est la bérézina : si vous trouviez que le cinéma hollywoodien d’aujourd’hui manquait de gros lézards ridicules, vous allez adorer. Lui et ses copains dinos font passer les créatures de Zorg dans Le Cinquième Élément – encore lui – pour des chefs-d’œuvre conceptuels du niveau du xénomorphe. Le reste du bestiaire sera à peu près de ce niveau, soit une insulte ignominieuse à l’art du character-design. Idem pour le reste de la direction artistique, des costumes ridicules aux vaisseaux bidons – la série Battlestar Galactica en avait des plus originaux et architecturalement mieux pensés –, en passant par les mégacités censément futuristes… Pour tout dire, la direction artistique de JA rappelle, sous certains aspects, celle du nullissime Thor 2 dans ses scènes extraterrestres, alors que ce dernier est un film bien moins prétentieux et ambitieux… Ah, et on vous ne l’a pas dit ? La moitié des arrière-plans ne se contente pas d’être esthétiquement insipide, elle pue aussi l’écran vert – ou bleu – dans un film aux effets spéciaux d’une qualité étonnamment médiocre au regard du budget.

JA échoue donc lamentablement à dépayser le cinéphile suffisamment éduqué. Prenons le cas Dune, de David Lynch, déjà cité dans cette critique. Raté, kitsch, boursouflé, renié par son réalisateur, soit… mais également, indéniablement, porteur d’un univers visuel cohérent ne ressemblant à nul autre. J’ai écrit plus haut que JA n’est pas un accident aérien puisque l’avion n’a jamais décollé ; celui de Dune avait décollé.

Jupiter Ascending est, par ailleurs, le premier VRAI plantage de la carrière du compositeur virtuose Michael Giacchino depuis le début de sa collaboration avec J.J. Abrams – sa contribution à Lost devrait lui valoir la canonisation à elle seule. Dans JA, tout ce qui fait la puissance de sa musique, notamment au niveau des instruments à corde, se dilue dans un gloubi-boulga tintamarrant trop occupé à « faire » dantesque pour l’être, exactement à l’image du film, en fait. Alors que votre serviteur a récemment reconnu le style de Giacchino dans la comédie dramatique d’intérieur This is where I leave you, il a eu besoin du putain de générique de fin de JA pour réaliser qu’un de ses compositeurs préférés était derrière la bouillie qu’il avait entendue deux heures durant. Dur.

Même pas drôle

Le dernier problème de JA, davantage susceptible d’achever le bestiau que tout autre, est qu’il s’est permis de ne pas être drôle. D’abord parce qu’il se veut généralement imposant et majestueux (rires du public), ensuite parce que les quelques fois où il s’est senti obligé de blaguer ont donné quelque chose d’AU MIEUX ringard – seule la fameuse réplique « j’aime les chiens » reste en mémoire, c’est dire le niveau. Je continue de jouer au « et si… » : si les W. avaient ajouté un élément parodique à leur film, la casse aurait pu être limitée. Au bout du compte, ils ont préféré la gravité sentencieuse, et donc ridicule – mention à la réplique « In our world, genes have an almost spiritual significance » (double-sic). Ainsi, peut-être est-ce par attachement à la justice que l’on ne peut passer sous silence la révoltante crétinerie de sa conclusion : Jupiter, princesse de galaxies, est TELLEMENT amoureuse de son humanité et de son insupportable famille toute droit sortie d’un feuilleton roumain des années 80 qu’au lieu de profiter de son statut pour s’élever et élever dans le même mouvement son petit monde, dans les deux sens du terme… elle préfère s’en retourner récurer les chiottes. Parce que c’est ça, l’humanité : récurer les chiottes. Chose que les W., progénitures de famille aisée, n’ont probablement pas fait une seule fois dans leur vie, probablement la raison pour laquelle la chose a dû leur paraître très poétique. Ni eux, ni la chtite Mila, au passage, en tout cas pas depuis longtemps, vu comment elle s’y prend – mention à sa belle chevelure noire trainant sur la cuvette. Priez pour eux.

Conclusion

L’essentiel est dit : Jupiter Ascending, ou le space opera dont le message est que récurer les chiottes, beeen faut bien que quelqu’un le fasse, et puis y a pas d’sot métier, ma p’tite dame. Refiler à ce nanar de luxe la note de 2/10, même les deux plus petits et maladifs points possibles, c’est lutter contre l’envie de lui envoyer un seul point symbolique dans les dents. Qu’il ait été conçu dans l’esprit d’une future franchise relève de l’hallucination collective. Et l’origine de sa moyenne de 3,0 sur Allociné est aussi mystérieuse que l’horizon d’un trou noir – le bon sens populaire est davantage a trouver du côté d’IMDB. Si l’on doit la débâcle irakienne à George W., on doit celle de Jupiter Ascending aux W. Ok, c’est un peu tiré par les extensions capillaires de Bae Doo-na, mais au moins, c’est dit.

Notes

– Edit mai 2022 : deux ans après le présent film sortira un AUTRE bon gros four de SF, cette fois-ci réalisé par Luc Besson, Valérian… pour un résultat moins effroyablement nul, mais très bessonien quand même, si vous voyez ce que je veux dire. De quoi perdre l’espoir qu’un jour sorte le nouveau Star Wars…

– Edit mai 2022 : hé, mais c’est Vanessa Kirby !