Jackie

Avec son personnage historique fascinant mais pas nécessairement intéressant dans l’intimité, son actrice déjà bien primée, ses seconds rôles plus ou moins grimés, et la pléthore de biopics féministes rasoirs sortis ces dernières années – on pense par exemple aux ignominieux Diana, avec Naomi Watts (2013), et Grace de Monaco (2014), avec Nicole Kidman –, Jackie semblait avoir tout du pudding hagiographique à Oscars : on voyait venir à mille bornes la performance ovationnée pour le principe, le monologue-tour de force au milieu du film, les quelques figures de style que se permet à peine, pour exister dans un spectacle consensuel, un réalisateur trop effrayé par son sujet pour prendre de vrais risques… Par ailleurs, l’auteur de ces lignes ne pouvait qu’attendre ce film au tournant en grand amateur des Kennedy (et plus spécifiquement de Robert, figure plus tragique encore que son frère, mais c’est une autre histoire). Tout cinéphile fasciné par ce sujet se devait d’aller le voir, mais… cela relevait plus du principe qu’autre chose. Depuis quand faut-il être cynique pour s’inquiéter ?

Avec son personnage historique fascinant mais pas nécessairement intéressant dans l’intimité, son actrice déjà bien primée, ses seconds rôles plus ou moins grimés, et la pléthore de biopics féministes rasoirs sortis ces dernières années – on pense par exemple aux ignominieux Diana, avec Naomi Watts (2013), et Grace de Monaco (2014), avec Nicole Kidman –, Jackie semblait avoir tout du pudding hagiographique à Oscars : on voyait venir à mille bornes la performance ovationnée pour le principe, le monologue-tour de force au milieu du film, les quelques figures de style que se permet à peine, pour exister dans un spectacle consensuel, un réalisateur trop effrayé par son sujet pour prendre de vrais risques… Par ailleurs, l’auteur de ces lignes ne pouvait qu’attendre ce film au tournant en grand amateur des Kennedy (et plus spécifiquement de Robert, figure plus tragique encore que son frère, mais c’est une autre histoire). Tout cinéphile fasciné par ce sujet se devait d’aller le voir, mais… cela relevait plus du principe qu’autre chose. Depuis quand faut-il être cynique pour s’inquiéter ?

Depuis que tous les cinéastes ne sont pas Pablo Larrain, mais plutôt des yes men comme Dahan et Hiershbiegel (passer de La Chute à Diana, putain, fallait le faire). Critiquer Jackie avant de le voir, c’était hâtivement négliger le talent de son réalisateur, à qui l’on devait déjà les excellents No et Neruda. Mais c’est qu’il fallait PLUS encore que du talent. Il fallait aussi du caractère, et une aptitude à bien s’entourer, pour concevoir une pareille plongée dans le tumulte des trois jours historiques qui ont séparé l’attentat de Dallas des funérailles de Kennedy, vus à travers les yeux d’un de ses personnages emblématiques et pourtant très peu traité à l’écran, car il fallait que ça fonctionne en tant que film AVANT de fonctionner en tant qu’histoire. Eh bien : le cinéma a parlé.

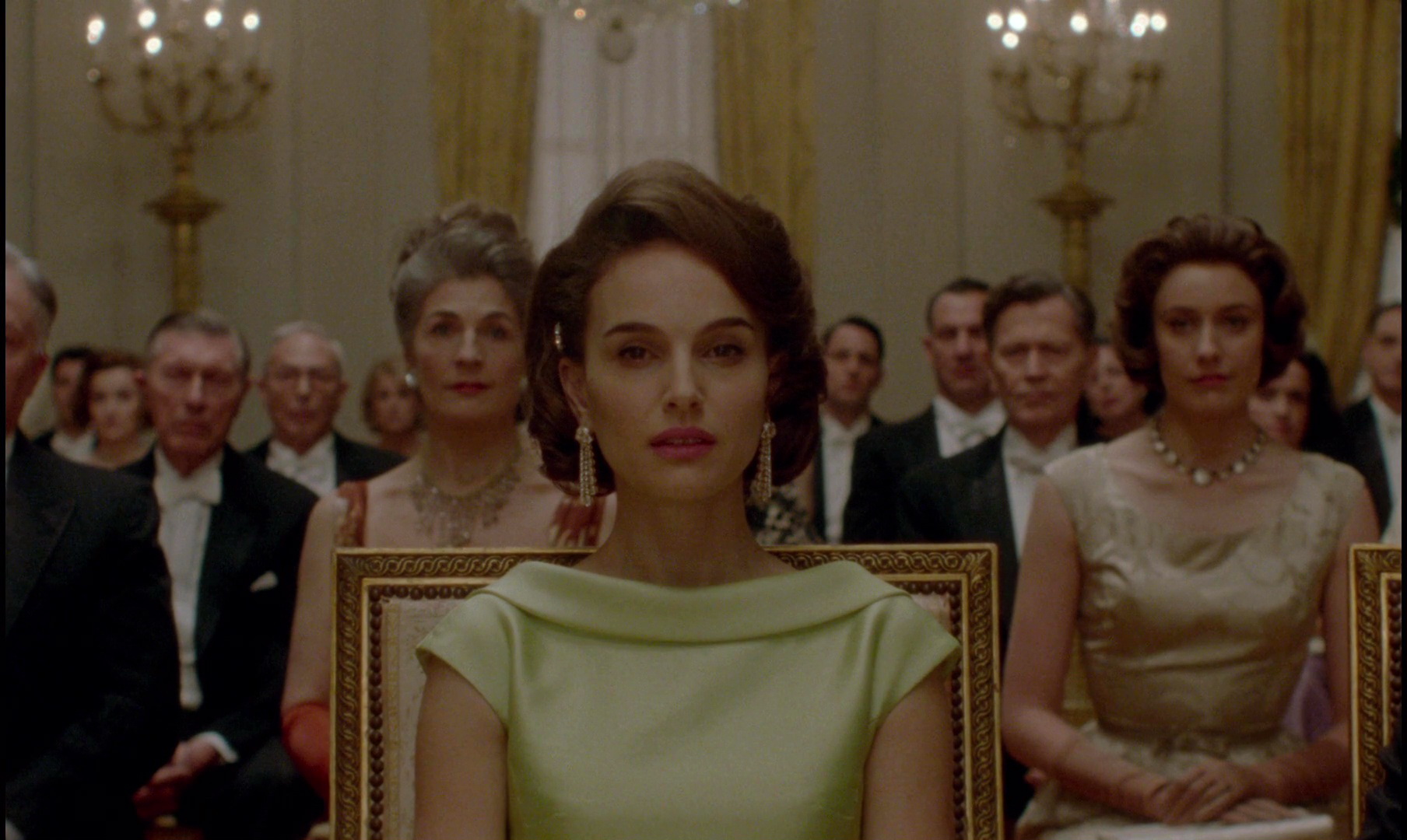

Bien sûr, il est difficile de s’épargner le prévisible éloge de la performance de Natalie Portman, brillante de bout en bout. Black Swan reste à mes yeux sa consécration, mais son travail sur Jackie est impressionnant : elle ne s’est pas seulement appropriée la gestuelle et l’accent de la First Lady ; ça va jusqu’à l’intonation de sa voix, son timbre, son coffre, appelez ça comme vous voulez. Contrairement à ce qu’avancent certains critiques, elle ne DEVIENT pas Jackie Kennedy, en tout cas jamais vraiment – le succès de cet exercice est rarissime –, mais peu importe : l’actrice s’efface derrière la figure, et si cette figure ce n’est pas exactement Jackie, c’est une fascinante créature, aussi photogénique que tragique, née à la croisée de puissants chemins que sont l’évocation d’un mythe déjà écrasant, la restitution d’un réel enseveli sous les préjugés, et sa propre transfiguration. (Comment une actrice aussi sotte peut-elle être aussi douée ? C’est la magie du cinéma.)

Quand la démarche fait toute la différence

Mais une actrice ne « fait » pas un film – sinon, Diana aurait fonctionné. Revenons donc à Larrain et à son scénariste Noah Oppenheim, ceux qui ont habité le film tandis que leur actrice s’occupait d’habiter son personnage à la fois figure « bigger than life » et petite créature vacillante dans la tempête. Si Portman livre une performance aussi mémorable, c’est parce qu’ils l’ont liée charnellement à leur conception singulière et cohérente de la tragédie du 22 novembre 1963, et plongée dans un espace cinématographique aussi approprié qu’insolite. Dans les limbes. Jackie n’est pas toujours agréable à suivre. Pas mal de gens sont rebutés par certains partis pris, jugés trop radicaux, notamment dans le domaine musical, sur lequel je reviendrai, mais aussi sur le plan narratif, qui départage d’entrée de jeu : la structure non-linéaire de l’intrigue entremêle quatre « moments » (Dallas, les trois jours de préparation, les funérailles, l’entretien avec le journaliste) en se préoccupant d’agencer les émotions qui en émanent plutôt que de respecter la chronologie. C’est plutôt casse-gueule. Face aux films qui s’y risquent, on a tendance à penser que ça n’a strictement rien apporté au schmilblick, et que le réalisateur aurait au contraire gagné à raconter son histoire dans l’ordre, à l’ancienne. Cette narration désordonnée demande, indéniablement, un petit temps d’adaptation, qui coïncide avec de légers problèmes de rythme de ce qu’on appellera sa première partie (puisqu’il n’y a pas vraiment d’actes…), où l’on se demande un peu OÙ va exactement le film. Ce qui déconcerte peut-être un peu, aussi, c’est que l’on ne s’attache pas vraiment à la protagoniste ; on est touché par sa tragédie, mais elle ne nous est pas particulièrement sympathique. Et la musique du film, pas toujours mélodieuse, ni même agréable à l’oreille, pour ne pas dire assourdissante à quelques reprises, évoque par moments celle d’un film d’horreur, ce qui n’arrange rien : on craignait le biopic générique, on avait tort, très bien… mais il ne fallait pas non plus sombrer dans l’excès inverse !

Même ratés, les films qui tentent quelque chose d’original, qui OSENT le tenter, ont toujours pour eux ce goût du risque. Réussis, ils effleurent la frontière qui sépare l’inédit de l’inaccessible, et tanguent sans jamais basculer. Le bénéfice d’un caractère bien trempé. Quelque part au bout du premier tiers de Jackie, dès que sont concrètement engagées les problématiques de la procession funéraire (publique comme le veut l’héroïne, donc dangereuse, surtout dans le contexte) et de l’héritage de son défunt mari, pratiquement TOUT s’emboîte dans le film de Larrain , non pas miraculeusement, mais plutôt ambigument. Les deux mots d’ordre qui semblent guider l’intrigue s’y révèlent : obstination et confusion. L’obstination est celle d’une épouse décidée à inscrire son mari dans l’histoire telle qu’il le mérite à ses yeux, par amour – malgré ses infidélités – et non fierté, face à un entourage déjà prêt à passer à autre chose, à commencer par les membres de la toute nouvelle administration Johnson ; un esprit qui rappelle d’ailleurs un peu le mésestimé Vincere, de Marco Bellocchio. La confusion est celle d’une First Lady obligée de lutter sur plusieurs fronts, le deuil de « Jack », le déménagement indécemment précipité de la Maison Blanche, la préparation des funérailles, la consolation de ses enfants, et l’incompréhension qu’elle lit sur tous les visages, mis à part celui de sa fidèle assistante et amie Nancy Tuckerman – excellente Greta Gerwig, avec qui Natalie Portman partage une des scènes les plus émouvantes du film. Obstination et confusion, donc, deux choses qui guident Jackie et, par conséquent, Jackie, car Larrain et Oppenheim sont parvenus à traduire en images ces deux émotions, notamment dans quelques beaux moments de storytelling.

On prend la pleine mesure du fossé, persistant encore aujourd’hui, entre les intentions réelles de Jackie (honorer la mémoire de « Jack ») et la vision cynique que certains en ont gardé (se bricoler sa petite légende personnelle), discordance qui est d’ailleurs un autre moteur dramatique du film – qui était vraiment Jackie Kennedy ? On s’adapte à la narration, dont le désordre exprime précisément celui qui règne dans l’esprit de la protagoniste, âme blessée tanguant au bord du gouffre et usant ses souvenirs comme repères pour ne pas sombrer. On comprend que l’absence d’empathie profonde pour la protagoniste n’est pas un écueil mais un calcul dans un film qui ne cherche à aucun moment à la rendre aimable : Jackie est tout, sauf sentimentaliste. Par exemple, les scènes entre son héroïne et Bobby Kennedy sont houleuses car deux deuils violents s’y confrontent, et même son prêtre, joué par feu-John Hurt, la malmène un peu…

Engager un cinéaste étranger était peut-être la seule manière d’éviter tout risque de sanctification du personnage, voire du clan Kennedy entier, sujet trop sensible pour un Américain. Même la musique finit par imposer son angoissante excentricité, plus organique et sensitive que mélodique, ne faisant plus qu’une avec la protagoniste, et donc avec le chaos de son esprit, pas davantage là pour plaire que cette dernière. Quand j’ai appris qu’on devait à la compositrice Mica Levi la musique du génial OVNI Under The Skin, tout aussi expérimentale et disposée à malmener le spectateur, tout a fait sens.

L’histoire et le mythe

« I’ve grown accustomed to a great divide between what people believe and what I know to be real. » (Jackie Kennedy)

À partir de là, on ressent le pouvoir de fascination de cette page de l’histoire encore jeune et pourtant déjà mythique dans un monde pressé de faire tourner les têtes. Le mot « Camelot » est prononcé. Camelot, cour légendaire du roi Arthur, et trois syllabes qui résonnent encore douloureusement dans l’esprit de nombreux Américains tant l’ex-First Lady y a durablement associé l’histoire des Kennedy, bien aidée, il faut dire, par les tragédies ultérieures qui marqueront le clan ET son image, de l’assassinat de Bobby en 68 à la mort un peu conne de John-John en 99, en passant par l’inénarrable chienlit de Chappaquiddick. Le mythe se fonde sur l’histoire. Comme la crise des missiles cubains qui a duré treize jours durant lesquels le monde a frôlé le pandémonium nucléaire, les trois que content le film de Pablo Larrain auraient pu se dérouler d’une myriade de façons différentes… et celle que rapportent les manuels d’histoire est, en bonne partie, celle qu’a choisie Jackie Kennedy, par la seule force de sa détermination. Dans un moment d’abattement, Bobby se demande ce que l’histoire gardera du demi-mandat de son grand-frère et du rôle que lui-même y a joué. Idéaliserait-on autant John Fitzgerald Kennedy sans la procession funéraire hyper-médiatisée ou le salut du petit John-John immortalisée en photo ? Ainsi est-on conscient de ce qui se joue d’historique, dans Jackie, à travers le destin du clan Kennedy. Ses images ternes et crépusculaires couronnent son atmosphère de fin de règne : certes, la vie continue et ce bon vieux « LBJ » trépigne déjà de s’installer dans le bureau ovale, mais c’est la fin qui prévaut dans les esprits, et Jackie n’est clairement pas seule dans la confusion. Jackie Kennedy, « reine sans couronne qui a perdu à la fois son trône et son mari » pour reprendre les mots de Larrain, « première reine américaine », confirme Oppenheim, n’est techniquement plus la First Lady, mais elle est toujours traitée comme telle ; Bobby n’est plus ministre de la justice mais donne encore des ordres auxquels on se sent obligé d’obéir ; on ne sait plus vraiment qui décide, et jusqu’à quand cela va durer ; l’histoire échappe aux hommes comme cela arrive souvent, rappelant le superbe Vol 93 de Paul Greengrass dans sa façon de saisir cette terrifiante vérité dans les regards. Tout ce que l’on sait, c’est qu’on se trouve au lendemain d’un authentique coup d’État dans un pays lardé de cicatrices-fondatrices – voir la trace de la guerre de Sécession traitée par Tarantino dans ses 8 Salopards. Certains sont dupes, d’autres ne le sont plus. Certains croient encore au rêve, d’autres n’y croient plus.

« The world’s gone mad. You should take the children and disappear. Build a fortress in Boston and never look back. » (Bill Walton à Jackie)

En parlant de croire, je me permets de mentionner deux éléments du casting susceptibles de sortir un peu de l’action toute personne un tant soit peu connaisseuse de l’histoire : John Caroll Lynch dans le rôle de Johnson, pas bien moins âgé que l’original au moment des faits, certes, mais nettement moins marqué par le temps, et surtout Peter Sarsgaard, acteur souvent impeccable mais terriblement inapproprié dans le rôle de Bobby Kennedy – ils auraient dû recaster Barry Pepper, qui était sensationnel dans la minisérie The Kennedys ! Deux petits ratés que je me permets également d’ignorer, essentiellement parce que comme nous l’avons vu, tel Danny Boyle sur son mal-aimé Steve Jobs, Pablo Larrain n’a pas tant cherché à reconstituer au millimètre près la réalité qu’à saisir la vérité des faits, et communiquer des émotions, des sensations, des couleurs, fidèles à cette vérité.

Quand un film est avant tout… du cinéma

Avant que ne termine la période d’adaptation à Jackie et qu’on ne réalise à quel point l’édifice tient incroyablement en dépit de, ou peut-être grâce à, ses quelques imperfections, les images conçues par Larrain et son chef opérateur Stéphane Fontaines (Un Prophète, quand même) sont « seulement » sensationnelles, au sens littéral du terme, c’est-à-dire qu’elles font une très forte impression, notamment grâce à au parti pris visuel très fort du format 16mm, mais on attend de voir où ils veulent en venir avec tout ça. Puis on finit par voir. Une des caractéristiques du format 16mm est sa capacité à créer une proximité inimitable, par moment intimidante, avec ce qui est filmé : quoi de mieux pour un portrait intimiste ? On n’aura jamais été si proche de Jackie, ou du moins de la version qu’en propose le cinéaste. Une autre caractéristique, sa première, même, est son grain tout aussi inimitable : quoi de mieux pour filmer cette époque (même si c’était le 8mm qu’on utilisait à l’époque…) ? Tous les filtres et traitements du monde ne changeront jamais rien à la suprématie de ce support sur le numérique. Ce fait, qui frappe déjà dans le long plan serré où Natalie Portman, face au miroir de sa cabine de l’Air Force One, essuie le sang de « Jack » sur son visage, gagne en évidence à mesure qu’évolue l’histoire, pour atteindre une acmé sidérante lors de la scène de la procession funéraire, climax du film s’il en est arrivant dans le dernier tiers du film. Au risque d’en faire un peu trop, les mots m’ont un temps manqué pour exprimer la puissance de ce morceau du film, qui combine les pouvoirs de chaque parti pris formel, le grain 16mm, la caméra au plus près de l’héroïne comme si elle allait se fondre en elle – la caméra est avec Natalie Portman, Jackie est avec la caméra –, la musique de Mica Levi traduisant le maelström d’émotions qui agitent sous son voile noir un petit bout de femme dont le sang-froid aura eu, l’espace de quelques jours, raison du monde : tout dans cette scène est génial, et c’est un des plus forts moments de cinéma que j’ai pu voir de récente mémoire – mais quoi de plus logique dans un film qui a des airs de marche funéraire du début à la fin ?

À partir de là, Larrain enchaîne les séquences fortes, comme l’inévitable assassinat, fulgurant et sans chichi (pas de ralenti, pas d’effets superflu, rien qui ne fait traîner artificiellement l’instant historique), et judicieusement placé, le parcours en voiture jusqu’à l’hôpital, que son silence rend presque surréaliste, ou encore toute cette scène où Jackie, seule dans les appartements de la Maison Blanche, simule la préparation d’une de ses fameuses réceptions mondaines. Mention aussi à ce simple plan tout aussi fort de la fameuse robe rose tâchée de sang, qui saisit aux tripes par sa frontalité dans un film qui n’oubliera jamais la brutalité de la tragédie – jamais n’avait-on eu droit à une reconstitution aussi graphique de la mort du président. Certains reprochent justement cela à Pablo Larrain, arguant qu’Oliver Stone, lui, n’est pas allé jusqu’à montrer le crâne explosé de ce pauvre « Jack » dans son JFK. Mais JFK, ce n’est pas Jackie. JFK, c’est la vision d’ensemble, centrée autour d’un personnage qui, lui, n’aura pas passé les vingt-quatre heures suivant l’attentat recouvert du sang de son mari. Là aussi, Larrain se devait d’être sans concession s’il voulait atteindre sa cible, et il en avait la totale légitimité.

Un autre élément tout aussi intéressant, tant sur le plan esthétique que thématique, est la reconstitution ultra-réaliste de la fameuse émission A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy, qui fut diffusée sur CBS le 14 février 1962. Émission fameuse puisque rarissime aperçu, à l’époque, de l’intérieur de la Maison Blanche, suivi par 80 millions de téléspectateurs, et considérée comme le premier programme télévisé destiné à un public féminin. En plus de permettre à Natalie Portman de jouer DEUX rôles dans un même film (la « vraie » Jackie, au bord de l’implosion, et celle souriante et apprêtée du reportage), cette partie du film rappelle combien la popularité médiatique de John Fitzgerald Kennedy dut à l’esprit moderne de son épouse, qui fut la première, dans l’histoire de la présidence, à laisser derrière elle un héritage visuel. Vers la fin du film [spoiler alert ! Non je déconne], la protagoniste, qui vient de quitter la Maison Blanche et se fait conduire en berline jusqu’à sa nouvelle résidence, regarde défiler la vitrine d’un grand magasin de vêtements féminins, dont tous les articles sont inspirés de son style vestimentaire. On repense à ce que la série Mad Men disait de remarquable sur ce phénomène, alors que le médium télévisuel était en train de tout changer.

Jackie, c’est l’ANTI-docu-fiction de la chaîne Histoire, pour le meilleur et l’un peu moins meilleur. Vaguement inégal car pas touuuujours super inspiré dans ses dialogues, pas touuuujours convaincant parce que tel est le risque des projets aventureux, mais TOUJOURS intriguant, jusque dans ses scènes avec le journaliste joué par Billy Crudup, de prime abord archi-conventionnelles, en réalité très intéressantes elles aussi car au service des mêmes choses : l’intrication de l’historique et de l’intime. Sans être LE film définitif sur le sujet, le film de Pablo Larrain constitue une puissante contrepartie au JFK d’Oliver Stone, cité plus haut, en ce qu’il aborde la petite histoire avec le même respect infini que celui dont Stone fit preuve à l’égard de la grande histoire – peu importe que ses thèses fussent un peu foireuses.

Notes :

– Mention au glorieux cut au noir de fin sur le final de Camelot chanté par Richard Burton.

– MAJ mars 2022 : cinq ans plus tard, Larrain réitèrera l’accomplissement de Jackie avec un deuxième portrait intimiste et biopic partiel d’une figure féminine de l’histoire du 20ème siècle, le superbe Spencer.