How to Talk to Girls at Parties

Avant-propos : le présent texte ne devient vraiment une critique du film qu’à mi-chemin, la première partie traitant des attentes qu’il avait suscitées chez l’auteur de ces lignes… puis de politique, parce qu’aucune loi européenne ne l’interdit (pour l’instant). Par ailleurs, aux cinéphiles timides espérant que HTGP leur donnera effectivement des tuyaux pour aborder les filles en soirée, calmez vos ardeurs car ce titre n’est peut-être justifié qu’à deux moments d’un film qui parle carrément d’autre chose.

Avant-propos : le présent texte ne devient vraiment une critique du film qu’à mi-chemin, la première partie traitant des attentes qu’il avait suscitées chez l’auteur de ces lignes… puis de politique, parce qu’aucune loi européenne ne l’interdit (pour l’instant). Par ailleurs, aux cinéphiles timides espérant que HTGP leur donnera effectivement des tuyaux pour aborder les filles en soirée, calmez vos ardeurs car ce titre n’est peut-être justifié qu’à deux moments d’un film qui parle carrément d’autre chose.

HTGP est le premier film de John Cameron Mitchell que j’ai vu. Son Hedwig and the Angry Inch date de 2001 et comprend une performance parait-il épatante de Michael Pitt, son Shortbus a enfiévré la croisette en 2006 alors que je m’y trouvais mais préférais le cinéma coréen, et le cinéaste est idolâtré par un groupe de fans dérisoire en nombre mais particulièrement zélé : de quoi susciter la curiosité. Pourquoi, alors, avoir attendu dix-sept ans avant de jeter un œil à son cinéma ? Pour deux raisons, assez simples.

La première est mon conservatisme politique (modéré, on se calme), élaboré sur plusieurs années au fil d’innombrables lectures qui m’ont rendu à la fois davantage conscient du monde dans sa complexité, et renforcé mes convictions profondes. J’avais trouvé la bande-annonce d’Hedwig aussi séduisante qu’une cuillerée d’huile de foie de morue avariée – ce qui n’est en rien une façon de suggérer qu’un film traitant de la transsexualité ne peut avoir de grandes qualités – et Shortbus m’avait semblé, à raison semble-t-il, un étalage de sexe cheap sous l’emprise d’un hédonisme urbain branchouille dans lequel seul un hipster « edgy » pouvait voir quelque chose de substantiel – la confirmation que Mitchell s’était particulièrement concentré sur les scènes de cul gay n’avait pas aidé, que voulez-vous. La seconde raison, qui concerne Rabbit Hole, film a priori plus classique et moins masturbatoire, est plus triviale : l’amertume que suscitait déjà en moi la vue d’une Nicole Kidman rafistolée de partout, elle qui était pour moi, il y a encore dix ans, l’absolu érotique du cinéma. Je vous ai prévenus, cette critique est assez personnelle.

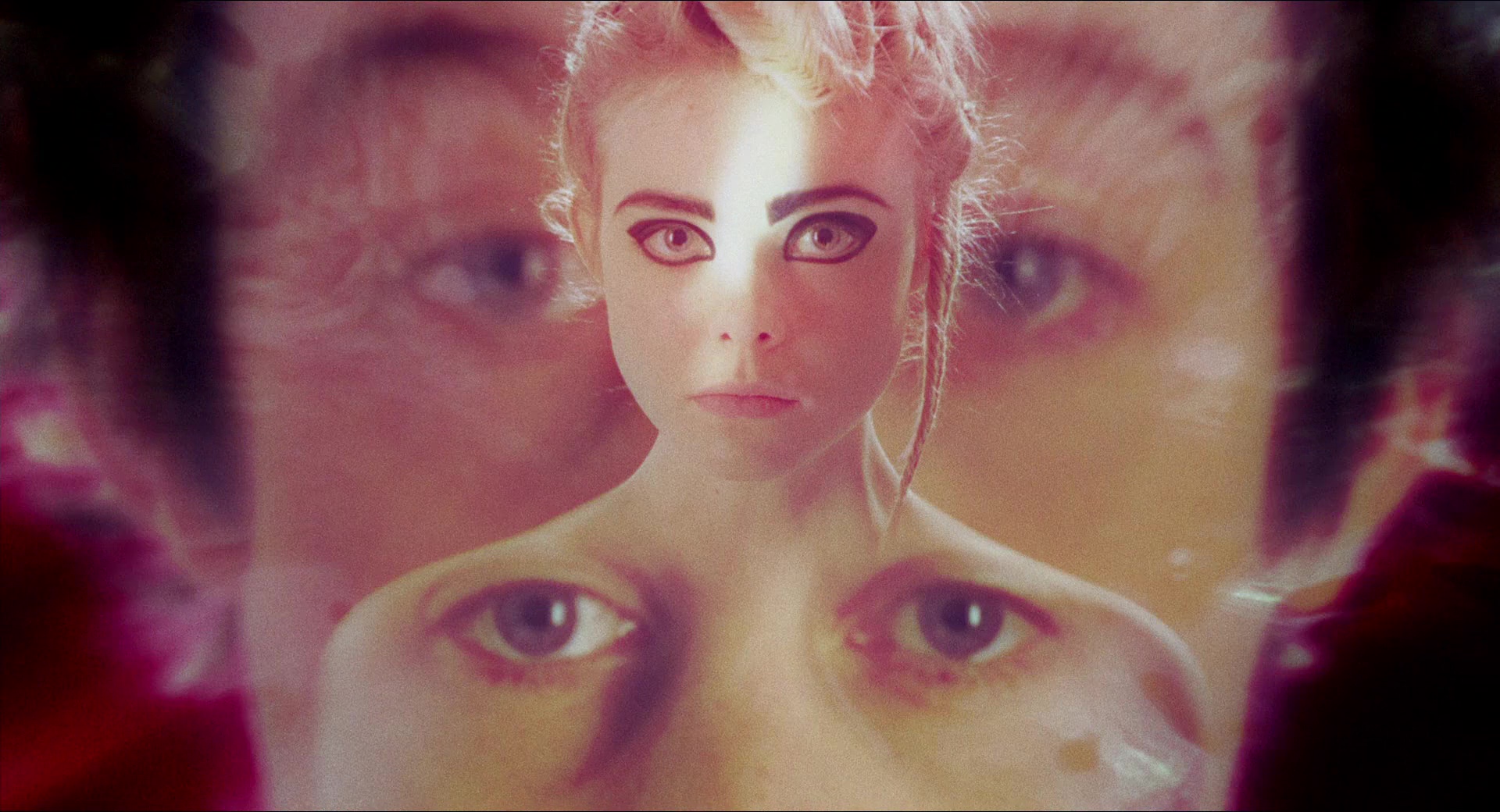

Maintenant, passons à 2018, et sans transition, puisque le cinéaste n’a tourné que trois courts et deux épisodes de série entre temps : place à HTGP… premier film de Mitchell qui m’a fait envie dès son teaser. La première raison : Elle Fanning. Elle Fanning, d’abord « petite sœur de », ensuite enfant-star grâce à Super 8, enfin star tout court convoitée de partout, et surtout grande beauté au charisme sans cesse grandissant (cf. The Neon Demon, que l’on aime ou pas le film en lui-même). La deuxième raison : l’idée assez séduisante et totalement WTF d’un Roméo et Juliette où les Montaigu seraient remplacés par des punks et les Capulet par des extraterrestres. La troisième raison : Neil Gaiman, trublion de la fantasy anglosaxonne, esprit original s’il en est, doté d’un univers délicieusement singulier aux frontières du gothique – il suffit de jeter un œil à Coraline, American Gods ou The Graveyard Book pour s’en convaincre.

Foutue politique !

Le mot a été écrit : « punk ». Un autre mot est écrit plus haut : « conservateur » (brrrr). Encore une fois, il n’est pas question ici des qualités intrinsèques d’un film mais de la société qu’il nous vend : on peut considérer comme un grand film Le Triomphe de la Volonté, de Leni Riefenstahl, sans pour autant trouver que la Shoah était une super idée. Par ailleurs, si un conservateur restreignait sa culture ciné aux œuvres clairement marquées à droite, ça réduirait sans doute sa culture cinéphilique de… moitié ? (Quoique cette affaire soit moins évidente qu’on le prétend sous prétexte que le milieu artistique est instinctivement de gauche, puisque bien des films sollicitent des sentiments conservateurs, mais c’est une autre affaire.) Mais on peut néanmoins fixer une limite, en l’occurrence sur la ligne qui sépare sensibilité et propagande.

En 2016 est sorti Sing Street, épatant petit film de John Carney qui mettait en scène un groupe d’adolescents fans de rock dans une ville ouvrière du Royaume-Uni, au milieu des 80’s : pas d’extraterrestres en vue, ni de punk à proprement parler puisque le genre était agonisant, mais un esprit de liberté et d’épanouissement par l’individualité et par la passion que l’on retrouvera logiquement dans HTGP en un peu plus violent. Peu importe la sensibilité politique de son réalisateur : son film est un témoignage assez authentique de l’indéniable état d’esprit d’une époque et d’une génération. Conter sur un ton affectueux l’histoire d’un groupe de jeunes rebelles dans l’Angleterre de l’époque (ou dans l’Amérique, ou dans la France, etc.) ne fait pas de soi un suppôt de l’anarchie.

Un coup d’œil à deux ou trois interviews de John Cameron Mitchell peut cependant rendre au conservateur la tâche difficile. Rien que celle publiée dans Trois Couleurs, le magazine des cinémas Mk2, est truffée de perles « woke » jusqu’au cliché le plus déprimant : il compare les leaders extraterrestres voulant taire la soif d’émancipation de l’héroïne, tous blancs au passage, à « l’alt-right » en arguant que ce mouvement s’attaque à « tout ce qui s’écarte de la norme »… alors que les premiers pourfendeurs de la liberté d’expression et de la diversité d’opinions aux USA sont à trouver dans le mouvement culturo-marxiste qui gangrène les campus universitaires – et ce n’est pas une question d’opinion mais de faits ; il fait de son touchant récit d’amour « inter-espèces » un argument en faveur de l’abolition des frontières, idée totalement crétine en ce qu’elle a) ignore généralement ses implications pratiques gargantuesques et ses effets dramatiques, b) s’oppose à la notion-même de diversité puisque pas de frontière = pas d’Autre, et c) appelle logiquement à un État mondial que l’on peine à imaginer défenseur de la liberté. Starman, de John Carpenter, avait beau conter lui aussi une romance inter-espèces, et une très belle, le cinéaste ne s’était pas senti pour autant obligé de s’exprimer comme un flyer du NPA. Et vers la fin, Mitchell parle du punk macho Vic en ces termes : « il accepte de se faire fister : il évolue »… que dire, sinon que les mots manquent ? Un des potes d’Enn dit des extraterrestres chelous qu’ils doivent venir de Californie, dans le sens où il n’y a que là-bas qu’on peut trouver de tels barjos ; les scènes au QG extraterrestre donnent effectivement à HTGP des airs de produit parfait du brainstorming woke d’un campus californien.

En même temps, quand Mitchell fait dire à sa Zan « There are contradictions in your metaphor, but I’m deeply moved by it » à un Enn lancé dans un monologue antifasciste peu inspiré, c’est presque comme s’il était frappé par un éclair de lucidité…

Mais là n’est heureusement pas l’intérêt

Et pourtant, ET POURTANT, sept étoiles. D’abord parce qu’il faut toujours différencier une œuvre de son auteur, car l’art, de prime abord aussi superflu que les rêves, en réalité aussi fondamental qu’eux, est une connexion de l’individu au divin – indépendamment de tout dogme religieux –, autorisant celui qui en jouit à se l’approprier. Mitchell nous sortirait probablement par les yeux autour d’un dîner mondain : rien à cirer. En accordant trop d’importance à l’interprétation que va faire le réalisateur de son propre film, on court le risque de déprécier le cinéma d’un Kitano, par exemple, qui voyait rarement dans ses films touuuut ce qu’y trouvaient les critiques béats coupeurs de cheveu en huit… et comme disait Louis Jouvet, « le théâtre n’est pas fait pour comprendre, mais pour sentir » !

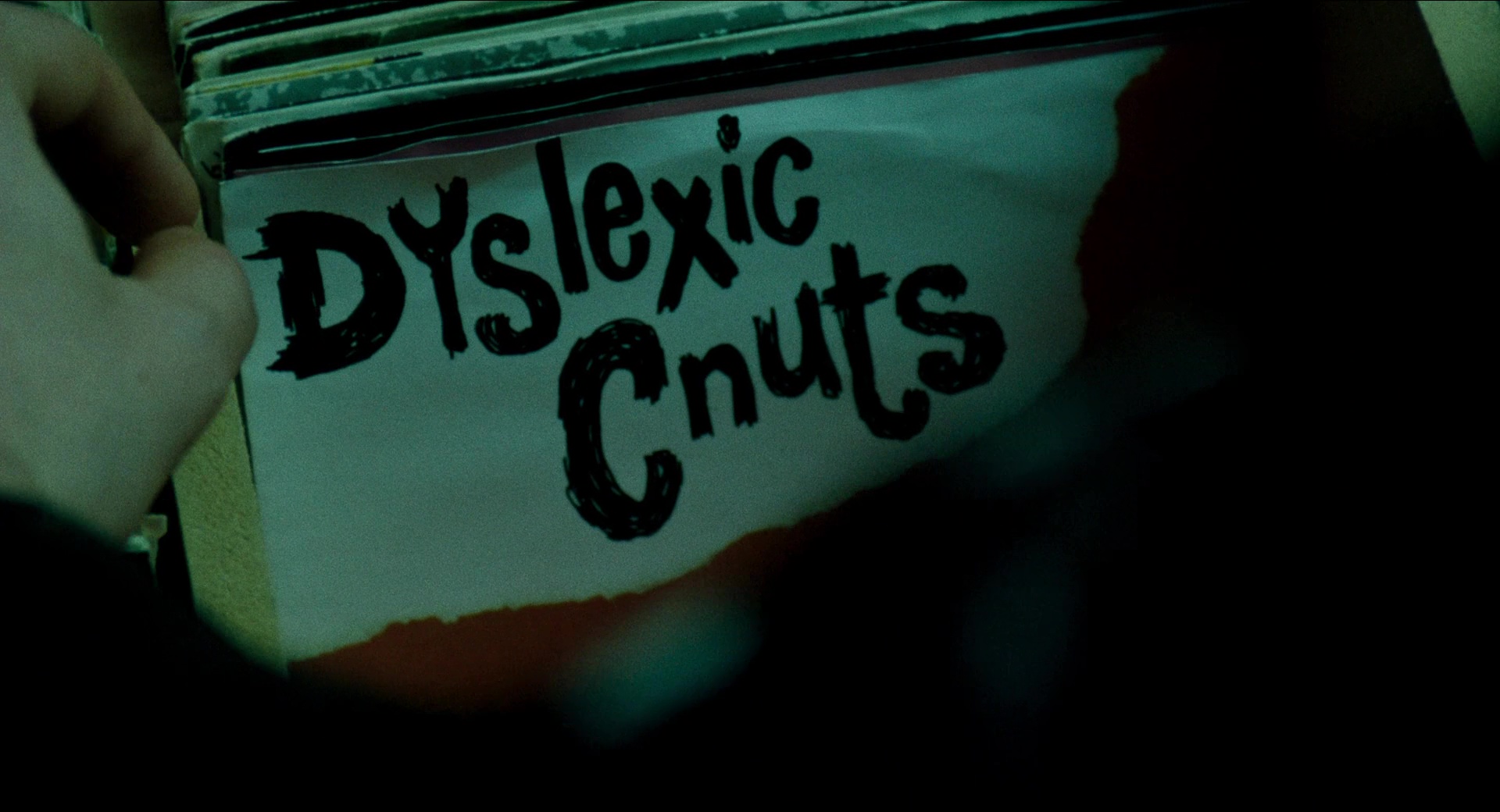

Ensuite parce que HTGP n’est pas vraiment un film punk. Le magazine Première soutient l’inverse en le qualifiant « d’œuvre foutraque, sincère, amusante, énergique, bordélique »… mais le punk est bien plus que ces caractéristiques, qui collent tout autant au mouvement hippie. Le punk se veut avant tout anarchiste, son refus des normes expliquant l’irrégularité extrême et la médiocrité globale de sa musique – les gars ont essayé de contrer un rock n’roll vendu au grand Capital en faisant eux-mêmes du rock, mais… en mal, car en dehors des Stranglers, de The Damned, des Banshees, et de quelques autres, il n’y a pas grand-chose à garder. Le film de Mitchell, lui, ne s’est pas monté sur une absence de professionnalisme, – on a tout au plus quelques effets visuels foireux, comme les ralentis saccadés du début, mais c’est une affaire de choix formel –, ni sur un mépris de la technique, ni sur des performances en roue libre : tout y est assez propre, soigné, fruit du travail d’artisans talentueux, respectueux de leur art, et dont la vie ne se résume sans doute pas à une lutte perpétuelle contre le système fascistaliste.

Le punk est anticapitaliste. En plus d’avoir payé notre place pour son film hélas assimilable à de la marchandise, nous imaginons mal Mitchell avoir volé le matériel qui lui a permis de le filmer. Pour finir, le punk est anti-autoritaire (rires). Nous imaginons tout aussi mal Mitchell avoir laissé à la collectivité se partager le « final cut » dans la salle de montage… JLG a essayé ça avec son groupe Dziga Vertov, pour le résultat qu’on sait. Ainsi, sous son verni joyeusement foutraque, HTGP est un film dont il ne faut pas confondre le caractère déluré avec une quelconque démarche contestataire RADICALE et digne de ce nom – Mitchell fait même dire à un de ses personnages « dancing, free trade, duplication… no limit ! », même pas foutu de voir les contradictions de son discours en réalité ultra-conformiste. Mais vous savez quoi ? C’est un peu ce qui le sauve, en fait, du moins pour l’auteur de ces lignes, car encore une fois, rien à cirer, de ses velléités révolutionnaires. Par exemple, le délire « queer » (vive la déculturation par la langue) plaira aux compatibles, mais pourra également être royalement ignoré, même par les esprits non-festifs.

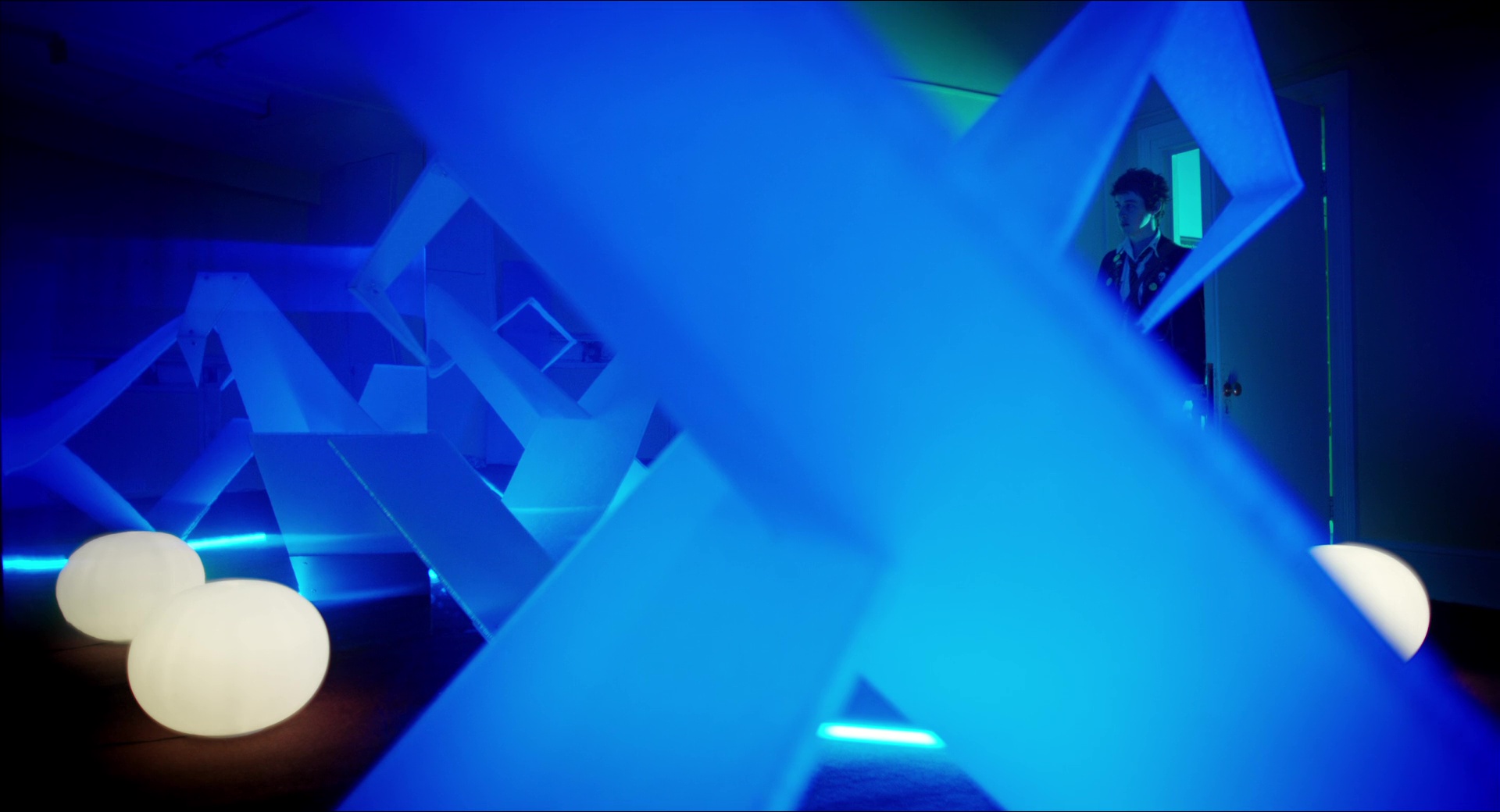

Dans un monde où la suprématie du libéralisme libertaire et son corollaire marchand font du conservatisme le vrai courant contestataire, tout ce qu’on peut attendre d’un pareil film est une jolie histoire d’amour, forte d’un emballage chiadé et pas trop proche des conventions, de performances de qualité, d’un humour qui fait mouche, d’un rythme un minimum soutenu, de quelques moments mémorables, et d’un caractère – pas trop demandé, bordel ! Ce que HTGP a, en quantité fort raisonnable. Comédie ado téméraire, film initiatique original en bien, critique sociale candide faute de mieux, ode au rockn’roll et délire SF : Roméo et Juliette a été cité plus haut, mais on peut aussi le présenter comme une version teen, musicale et kawaii de l’Under The Skin de Jonathan Glazer. Comment ça, « oulà » ? Il y a certes de quoi faire, mais ne vous inquiétez pas : le tout tient tant bien que mal, grâce au caractère susmentionné.

De quoi parlait-on, déjà ? Ah oui, du film. Qui est bien.

L’auteur de ces lignes a établi plus haut son appréciation enfiévrée d’Elle Fanning. La grande fille livre ici une performance tout bonnement extraordinaire, dont chaque instant est du niveau de l’iconique « do more punk to me » que l’on entend dans la bande-annonce (suivi peu après de « How do I further access the punk? »), et qui atteint son apogée dans la DÉSOPILANTE improvisation de son personnage sur l’Amérique végétarienne face aux trois ados médusés (« The FBI. Yes. They would be vulnerable » est une réplique géniale). Et, surprise, l’actrice forme un duo très fort avec Alex Sharp, acteur qui ne ressemble à rien (expression française géniale), dont je n’attendais rien, et qui se révèle impeccable en grand ado mal dans sa peau, généralement en pétard contre sa mère endurcie par le célibat, et transi face à Zan, le personnage joué par Elle Fanning, comme se doit de l’être tout petit gars de son âge. Ils sont le cœur du film. (De toute évidence, Mitchell aurait pu caster quelqu’un de plus conventionnellement beau et de plus charismatique dans le premier rôle, le public féminin est clairement moins gâté que le masculin, mais Sharp convient parfaitement à l’esprit de l’entreprise.)

Si, en dépit de sa nature éparpillée, HTGP est un film sur quelque chose, c’est sans doute davantage la jeunesse que le punk. Il bénéficie grandement de la capacité du cinéaste à exploiter sa propre énergie de grand gamin un brin lubrique, qui dote le film d’une poignée de scènes fort mémorables dont au moins UN tour de force, le live improvisé dans le hangar du personnage de Boadicea, climax légitime du film : non seulement c’est musicalement entraînant, c’est surtout une belle illustration (sous acide) du pur instant de communion que doit être tout duo musical, joué ici par nos deux jeunes acteurs qui donnent à peu près tout ce qu’ils ont – au passage, Elle Fanning, potentielle bête de scène, pas de surprise.

Je l’ai suggéré plus haut, HTGP n’est pas toujours convaincant d’un point de vue formel. Les fautes de goût ne sont pas rares, on peut citer l’espèce de « trip-sequence » fantasmagorique aux airs de clip pauvrement kitsch des années 80 (d’autres moments de kitsch passent crème, notamment parce qu’il est complètement assumé), et la photographie des extérieurs est nettement moins maîtrisée que celle des intérieurs (peut-être était-ce intentionnel car PUNK… ?), mais sa palette de couleurs contrastée, entre le grisâtre du monde réel et le polychrome acidulé du monde alien, séduit généralement l’œil, et il est même plutôt bien habillé par une cheffe costumière qui a su tirer profit de son faible budget. Ajoutons à cela une bande originale de qualité – on pense à Don’t Cry, des Silvertones, à Between the Breaths, qui n’est pas du tout d’époque puisque écrite et enregistrée spécialement pour HTGP, ou encore au magnifique Nobody’s Baby, de Martin Tomlinson et Bryan Weller, sur laquelle finit le film, et c’est très, très enthousiasmant. Oh, et la bande originale : absolument pas limitée au punk.

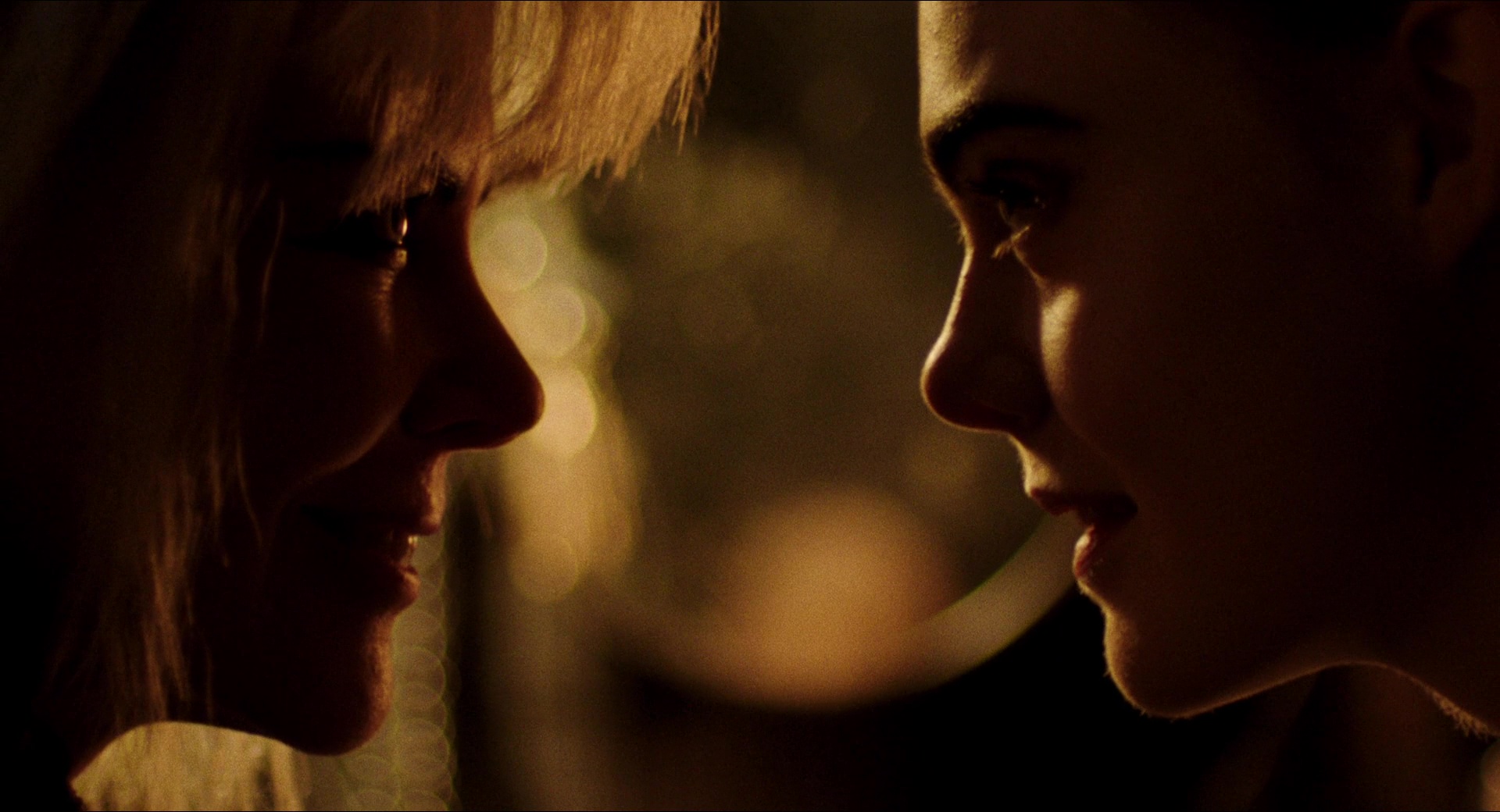

HTGP étant un film qui part un peu dans tous les sens, il était presque condamné à un résultat inégal, à souffler le chaud et le froid sur un spectateur ne demandant qu’à être charmé. Entre deux beaux moments, se sentant peut-être autorisé à partir en sucette par sa convocation du dieu punk, Mitchell perd parfois le fil. Et frustre par moments car on aimerait que tout soit du niveau des meilleurs moments. Mais… et si l’on parlait desdits meilleurs moments, avant de se plaindre ? Du live et de l’impro tonitruante de Zan susmentionnés ? Du face-à-face/combat de zyeux entre Nicole Kidman et Ruth Wilson, actrice trop rare à qui l’on doit quelques fous rires vers la fin, une fois son personnage de cheftaine extraterrestre converti au punk et passé du côté « rien à foutre » de la force (« oooh, level one violation, woo-hoo !! ») ? De cet épilogue très émouvant, dont une réplique résume tout l’esprit du film (« we want to start a band ») ? Nicole Kidman, parlons d’elle, fardée et attifée comme David Bowie dans Labyrinthe pour jouer le rôle délicieusement destroy de Boadicea, est assez représentative de ce n’importe quoi : en roue probablement TRÈS libre, elle se livre à une performance tantôt inspirée, tantôt caricaturale au possible, mais s’amuse tellement à en faire des tonnes qu’on veut bien jouer le jeu à ses côtés. Le caractère, encore et toujours lui, qui parvient par sa magie à donner aux deux insipides potes du protagoniste des véritables personnalités, alors que l’on s’attendait tout au plus à deux caricatures fonctionnelles…

Autant dire que la note IMDb du film, 5,7/10, est parfaitement ridicule, peu importent ses ratés et son portnawak ambiant. Sur ce site, passer sous la barre du 6/10 est le signe, pour un film, qu’il mérite à peine d’être vu. Mieux vaut se fier à la bonne moyenne presse d’Allociné ou au 6,5 de SensCritique – les Français comprendront de toute façon toujours plus le cinéma que les Américains, on est d’accord, hein ? Pour autant, il serait intéressant de connaître la raison pour laquelle HTGP a écopé d’une si mauvaise note sur un site qui attribue un étincelant 8,5/10 à Intouchables (si, si). Le côté déconcertant de son faux punk, peut-être ?

L’essentiel a été dit. Alors que HTGP avait tout ou presque pour virer au grotesque, il l’évite tant bien que mal jusqu’au bout, parfois sur le fil du rasoir, sauvé par son don naturel pour le bizarroïde inclusif, pendant inoffensif et occasionnellement appréciable du grotesque, et incroyablement naïf comme on aimerait l’être, parfois. Le mauvais goût guette, comme dans son introduction à l’hystérie fatigante, mais il est chassé en deux regards, ceux de son joli couple, aussi profonds que leur bleu, et quelques sucreries qui font la différence, comme la bonne idée d’attribuer une couleur différente à chaque communauté d’extraterrestres. L’éparpillement guette, lui aussi, avant que tout ou presque finisse par s’emboîter, le plan desdits extraterrestres se tenant bien plus qu’on ne s’y attendait, justifiant l’estampille SF du film. Le sérieux malavisé, lui, menace à quelques moments avec les semblants de messages politiques évoqués plus haut, mais la joyeuse cacophonie couvre leur bruit somme toute assez faible, peut-être plus faible que ne le croit le réalisateur. La « série z » n’est jamais bien loin, mais elle sera jusqu’au bout chassée par les cris d’amour nus de Enn et Zan, « absolute beginners » incarnés, par ceux de triomphe de Boadicea, fussent-ils éphémères, et par le braillement collectif du reste des marginaux. Pour le meilleur et pour le pire, John Cameron Mitchell a bricolé un OFNI qui donne plus envie de l’aimer que de faire son blasé. Et puis, Elle Fanning, quoi.

Notes

– « Punk, the best thing that happened to ugly people. »

– « Sex is over, haven’t you heard ? » (Aaaaah, VOILÀ qui est punk !)

– « He’s different. » « Yes. I’m an artist. »

– Pour finir sur une note sérieuse, concernant les frontières, je ne saurais trop recommander aux lecteurs avides de réflexion le remarquable essai de Régis Debray Éloge des frontières. Régis Debray, pas exactement un homme d’extrême-droite.

– Ci-dessous, quelques captures d’écran supplémentaires, parce que pourquoi pas.