Gunbuster (rétro-critique)

Fin 2008, l’éditeur Beez Entertainment publiait, dans un double-coffret DVD un peu cheap, une version abrégée de la « saga » Gunbuster. Pourquoi « abrégée » ? Parce que la « saga » consiste en l’addition des six épisodes de la mini-série d’origine, réalisée en 1988, et des six épisodes de Gunbuster 2/Diebuster, sorte de suite pondue en 2004, à l’occasion des vingt ans du mythique studio Gainax… et que ce que Beez Entertainment a sorti en DVD n’est rien de plus que les « films » de ces deux parties, soit rien de plus que des remontages bourrins visant à réduire de moitié leur longueur, opération mercantile des plus catastrophiques d’un point de vue artistique ET moral, rappelant en mal les « films » de la série Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Parce qu’il ne cautionne pas les actes de profanation, le pieux auteur de ces lignes va se concentrer sur les version intégrales de Gunbuster et Diebuster, en espérant donner aux non-initiés l’envie de rattraper le temps perdu… du moins pour le premier. Car si Gunbuster tutoie le chef d’œuvre, on ne peut CERTAINEMENT pas en dire autant de sa « suite » indigne (beaucoup de guillemets, dans cette introduction, hein ?)… mais chaque chose en son temps. Le pitch : dans un futur modérément lointain, l’humanité, partie à la conquête de l’espace, se retrouve face à une espèce extraterrestre particulièrement belliqueuse. Une première bataille, historique, décime les rangs humains. Six ans plus tard, la fille du commandant d’un des vaisseaux qui y ont péri, Noriko, s’engage dans une toute nouvelle branche de l’armée, destinée à former ses soldats pour la défense de l’humanité. Pour devenir une vraie combattante de l’espace et ainsi venger son père, fifille est prête à surmonter sa timidité naturelle de Nipponne, et même son manque de confiance en elle. La bienveillance du charismatique coach de sa section, un rescapé de la première bataille, ainsi que son amitié avec sa « grande sœur » Azumi, pilote d’élite des robots géants qui devraient leur permettre de vaincre l’ennemi, l’aideront sans nul doute à surmonter ces épreuves !

Fin 2008, l’éditeur Beez Entertainment publiait, dans un double-coffret DVD un peu cheap, une version abrégée de la « saga » Gunbuster. Pourquoi « abrégée » ? Parce que la « saga » consiste en l’addition des six épisodes de la mini-série d’origine, réalisée en 1988, et des six épisodes de Gunbuster 2/Diebuster, sorte de suite pondue en 2004, à l’occasion des vingt ans du mythique studio Gainax… et que ce que Beez Entertainment a sorti en DVD n’est rien de plus que les « films » de ces deux parties, soit rien de plus que des remontages bourrins visant à réduire de moitié leur longueur, opération mercantile des plus catastrophiques d’un point de vue artistique ET moral, rappelant en mal les « films » de la série Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Parce qu’il ne cautionne pas les actes de profanation, le pieux auteur de ces lignes va se concentrer sur les version intégrales de Gunbuster et Diebuster, en espérant donner aux non-initiés l’envie de rattraper le temps perdu… du moins pour le premier. Car si Gunbuster tutoie le chef d’œuvre, on ne peut CERTAINEMENT pas en dire autant de sa « suite » indigne (beaucoup de guillemets, dans cette introduction, hein ?)… mais chaque chose en son temps. Le pitch : dans un futur modérément lointain, l’humanité, partie à la conquête de l’espace, se retrouve face à une espèce extraterrestre particulièrement belliqueuse. Une première bataille, historique, décime les rangs humains. Six ans plus tard, la fille du commandant d’un des vaisseaux qui y ont péri, Noriko, s’engage dans une toute nouvelle branche de l’armée, destinée à former ses soldats pour la défense de l’humanité. Pour devenir une vraie combattante de l’espace et ainsi venger son père, fifille est prête à surmonter sa timidité naturelle de Nipponne, et même son manque de confiance en elle. La bienveillance du charismatique coach de sa section, un rescapé de la première bataille, ainsi que son amitié avec sa « grande sœur » Azumi, pilote d’élite des robots géants qui devraient leur permettre de vaincre l’ennemi, l’aideront sans nul doute à surmonter ces épreuves !

Non, cette sanctification n’est pas une blague

Quel fiel cynique le fan énamouré de Gunbuster n’a-t-il pas entendu verser sur l’objet gentiment ringard de son affection, au fil des années ! Gunbuster, « anime » culte pour nerds irréductibles qui ne se seraient pas remis de la fin des années 80, avec ses six « OAV » (1) aussi courts que glorieux…

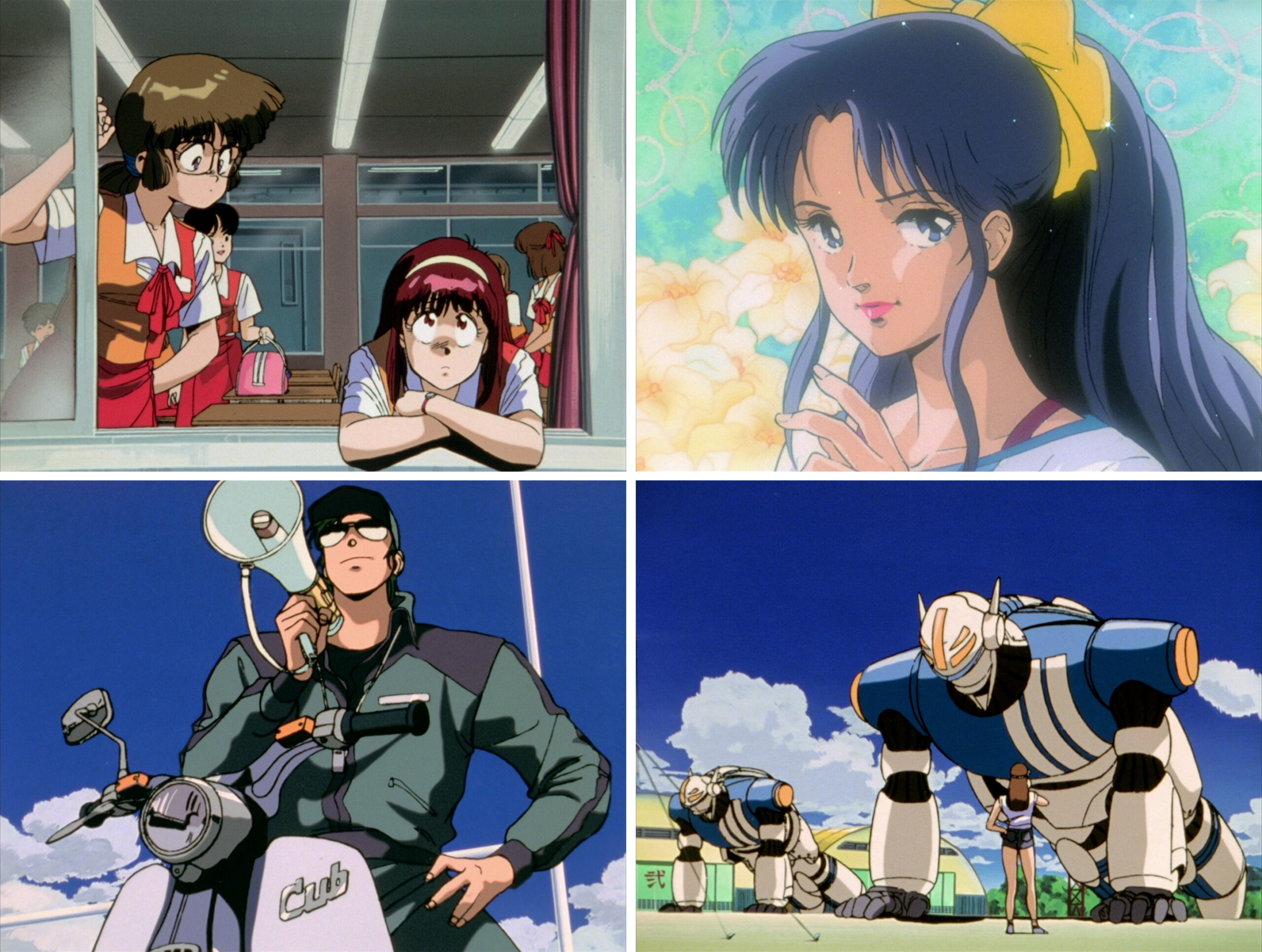

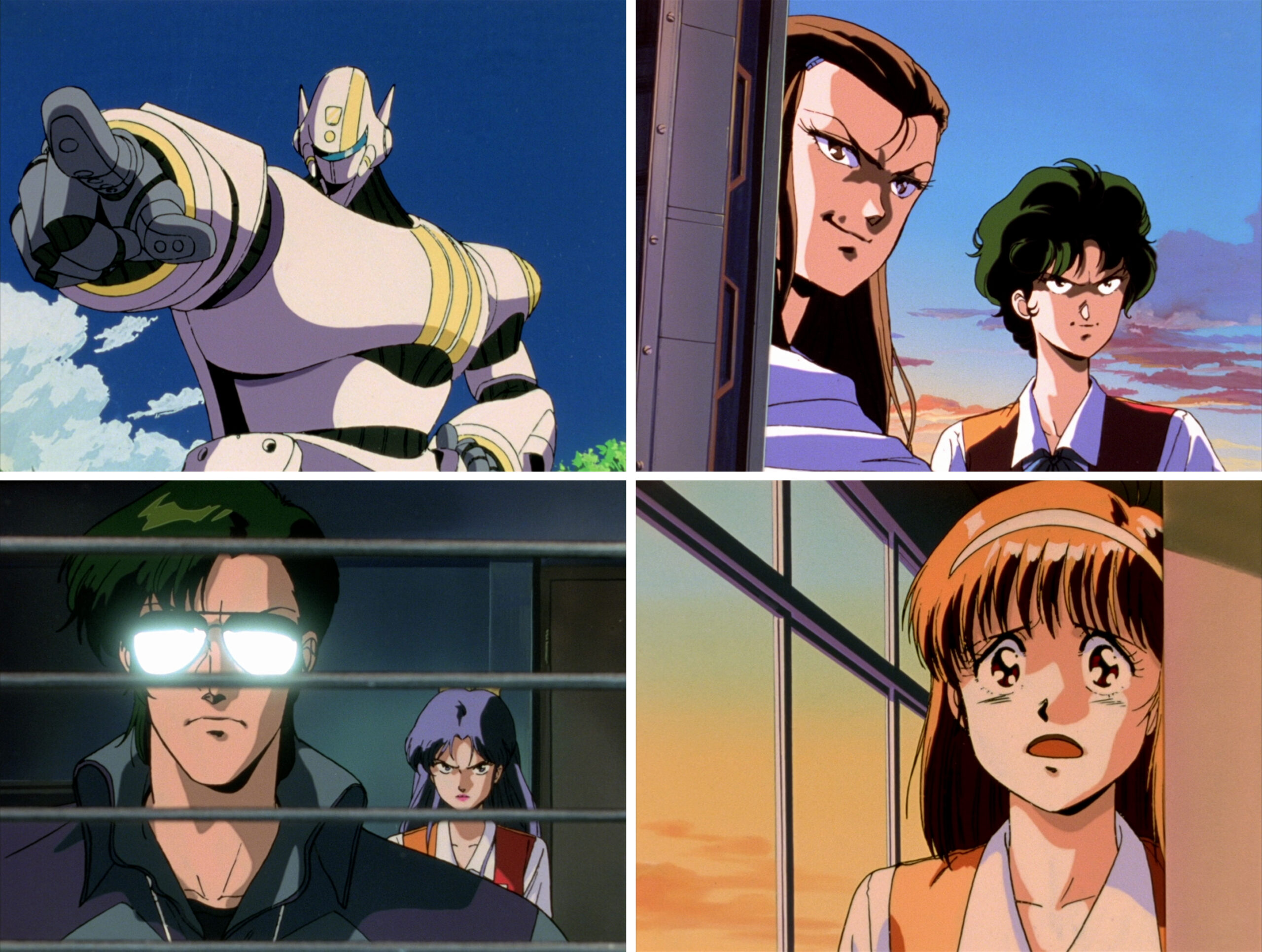

Le premier épisode est une parodie explicite, et par conséquent réservée aux initiés, des séries sportives kitschissimes de l’époque, et surtout de l’anime de tennis Aim to the ace, « Ace wo nerae » en japonais – référence assumée puisque le titre original de Gunbuster est « Toppu wo nerae ». Exposé brutalement à la vue du spectateur étranger, le spectacle a de quoi dérouter : ses méchas-majorettes qui font des pompes ou gémissent sur un ton d’adolescente geigneuse, ses futures combattantes de l’espace se livrant à des intrigues de cour de collège dignes du Club Dorothé, son recyclage des pires clichés de l’époque (pop bruyante, bôgosse à ray-ban, rire machiavélique de la camarade jalouse façon Carrie au bal du Diable, etc.), semblent par moments CONÇUS pour décrédibiliser la mini-série auprès du spectateur majeur et vacciné qui n’a pas que ça à foutre, tuer toute chance d’efficacité dramatique auquel une production de ce calibre est censée pouvoir prétendre. Cerises sur le gâteau, les tenues légères des étudiantes (maillots pour uniformes et décolletés généreux), tout comme la « fameuse » scène du bain de l’épisode 2, illustrent un fan-service pervers pépère qui n’augure rien de fascinant. Malgré la remarquable qualité de son animation ET de son score aussi réjouissant qu’éclectique, dont les inspirations vont de Vangelis à Brahms, les débuts de Gunbuster tendent ainsi un sérieux bâton à l’amateur blasé. On trouve même par endroits un premier degré BIEN casse-gueule, en ce qu’il s’allie très mal à la parodie, et un pathos rappelant les mauvais Spielberg de l’époque, comme Hook. On craint alors vite que, vendue dans un tel emballage, cette histoire de petite cane boiteuse s’émancipant héroïquement ne manque pas SEULEMENT d’originalité.

Mais… un peu de recul. Il importe de replacer Gunbuster dans son contexte. Certes, les scènes de transformation des méchas sont dans la veine de ce qui se faisait à l’époque – les termes appropriés ont déjà été employés plus haut, de « kitsch » à « ringard » –, et les situations convenues, que le premier acte de la mini-série enchaine comme autant des clichés précités, pourraient inciter à la critique. Seulement, lorsque l’œuvre est la GÉNITRICE d’une partie desdits clichés, ou plutôt devrait-on dire de ce qui n’était alors que de FUTURS clichés, les juger hors contexte relève de la malhonnêteté intellectuelle la plus abominable. Par ailleurs, l’approche radicalement graphique de ces futurs clichés que Gunbuster adopte rappelle le caractère pionnier de l’anime, en tant que première réelle célébration d’un genre alors encore jeune.

Le naïf magnifique

Il est sûr que faire cohabiter un récit de guerre universelle avec les états d’âme d’une adolescente pleurnicheuse était un pari pour le moins risqué, a fortiori si l’on traitait la lourde tâche à la légère. Seulement, le pari a été tenu, et la tâche, sérieusement traitée, si bien qu’à défaut d’avoir pris la voie du tout-parodique, ce qui aurait été un peu vain – le premier épisode suffit –, il découle de ces deux premiers épisodes un premier degré s’avérant vite la condition sine qua non à l’appréciation suprême de Gunbuster, objet audiovisuel peu enclin à la demi-mesure.

Traité avec ledit premier degré, le postulat de départ prête alors à la mini-série une sorte de brillante naïveté qui n’est autre que celle de Noriko, jeune et touchante protagoniste dont le récit épouse le point de vue, sauf rares digressions, comme dans E.T., pour rester chez Spielberg. Gunbuster est aussi naïf et ingénu qu’elle. Et ? Le déconsidérer en raison de sa naïveté serait aussi idiot que de reprocher à la violence de La Reine Margot d’être trop graphique : c’est l’idée ! La naïveté est une composante essentielle des émotions que fait ressentir Gunbuster. Le romantisme est général (cf. l’idylle archi-tarte avec la bôgosse Smith). Ce n’est pas qu’une question d’amourettes juvéniles, non. D’abord, d’un point de vue dramatique, Gunbuster ne se démarque pas de la culture feuilletonesque japonaise, friande en mélodrame et en relations tordues, parfois tragiques, voire inattendues entre les personnages. Deux exemples : le coach de Noriko n’est autre que le dernier homme à avoir vu son père avant qu’il ne trouve héroïquement la mort, et la grande sœur Azumi voue audit coach un amour voué à l’affliction ! Ensuite, on peut voir Gunbuster comme un anti-Planetes, brillant « seinen manga » dont l’action se situe elle aussi dans l’espace, mais dont le traitement est autrement moins fantaisiste : comme dans Star Wars, l’espace n’y est pas traité avec un quelconque souci de réalisme scientifique, mais plutôt comme un champ dramatique voué corps et âme au spectaculaire du fond et de la forme. À l’approche rigoureuse, réaliste et adulte des Ailes d’Honnéamise, précédente production Gainax qui avait fait un regrettable four, est préférée un symbolisme excusant bien des raccourcis et simplifications, à commencer par ceux de l’improbable postulat de base, qui fait d’adolescentes placées dans des robots géants la première arme de l’espèce humaine.

Néanmoins, Gunbuster étant une conception à 100% « otaku », dans le sens de maniaque, l’« otaku » étant une personne qui se consacre de façon obsessionnelle à un loisir d’intérieur, ainsi que le produit d’une époque où le préformaté n’avait pas encore remplacé la cogitation passionnée – le monumental Akira venait de sortir –, il se DEVAIT de traiter l’univers avec la minutie et la révérence caractéristiques du maniaque. Dans la présente mini-série, le plus délicieux exemple de cette maniaquerie est sans doute que les scénaristes sont allés jusqu’à concevoir la ligne de métro du giga-vaisseau amiral Exelion. Quant à son approche de la science, elle n’est certes pas celle d’un amateur de « hard-science », à la 2001… mais celle de gars malins adaptant du mieux qu’ils peuvent au cadre spatial leur goût pour les récits héroïques. Ainsi est-on très agréablement surpris par les fondations scientifiques de la technologie du « Warp » (2) et par une poignée d’autres coquetteries estampillées SF témoignant d’une curiosité studieuse tout à fait bienvenue (« l’onde de choc nous atteindra dans six mois ! »). Le prologue de l’épisode 3, bref cours de physique quantique (!) sur fond de karaoké alcoolisé, est une épatante introduction à un des grands thèmes de Gunbuster : ce « dévoreur de temps » qu’est l’espace. Alors que s’émancipe, dans la même foulée, la mise en scène d’un réalisateur encore inconnu…

Anno santo

Qu’est devenu Gunbuster, avec le temps ? Une œuvre culte. Culte comme son générique d’ouverture, culte comme son « eyecatch » – court segment d’animation ou illustration fixe utilisés pour marquer les pauses commerciales –, culte comme l’étincelle dans les ray-bans du coach… accorder une telle importance à ces détails ne peut qu’être le fait d’un créateur dans ce qu’il a de plus impératif et catégorique, d’un créateur « otaku » : Anno Hideaki (ou Hideaki Anno, dans l’ordre occidental prénom-nom). Qu’attendre de la première réalisation de celui qui, dix ans plus tard, s’inscrira dans la légende avec le carton mondial Neon Genesis Evangelion, sinon un festival d’aperçus de cet état de grâce, électrisé par son génie en révolution ?

Gainax fut le premier studio de films et séries d’animation fondé – en 1984 – par et pour des « otakus ». La liberté qu’il en tira lui permit également de mettre au monde, dans les années 90, cet AUTRE méga-succès réalisé par Anno que fut Nadia, le secret de l’eau bleu, et d’accorder au cinéaste un caprice intitulé Kare Kano (Entre elle et lui en VF), une des séries animées les plus brillantes et personnelles que votre serviteur ait vu à ce jour… avant d’entamer une dégringolade correspondant, a priori, au départ du fils prodigue, avec des productions médiocres du type de Mahoromatic et He’s my master. Autant dire que Gainax, ce sont les années 80 et 90, soit l’âge d’or de la japanimation. N’y allons donc pas par quatre chemins : Gunbuster est un spectacle appelant à la nostalgie du spectateur, l’appelant en ligne directe, un trip ultra-charismatique de « fanboy » d’un monde révolu, bricolé contre vents et marées, porté de bout en bout par l’inertie de la passion ; celle de son réalisateur pour la grammaire cinématographique, et celle qu’il partage avec son coscénariste pour la direction unilatérale de son histoire, extraordinairement cohérente à partir de son second tiers. Gunbuster n’est pas « character-driven » : la logique interne de ses personnages ne dicte pas le cours des événements pour le meilleur et pour le pire. Sans pour autant être dénigrés – ils sont caractérisés et brossés avec une affection contagieuse –, ces protagonistes sont plutôt au service de la célébration hyperbolique de deux choses : le pouvoir de la volonté, et le courage purement solitaire qu’exige le sacrifice. Consacrée toute entière à cette démarche presque fanatique, la réalisation d’Anno passe progressivement d’efficace exécution d’artisan doué à acteur central, presque vampirique, orchestre de son chef qui se serait approprié les âmes de tous ses musiciens.

Au-delà de l’envolée formelle et narrative vers les CIMES du space opera, que la mini-série marque d’une manière aussi brillante qu’inattendue, notamment via un montage de scènes de bataille spatiale d’une sidérante efficacité, le dernier tiers de Gunbuster constitue une sorte d’apothéose. Les plans décoratifs préfigurent les œuvres à venir du maître. Ayant saisi, contrairement à beaucoup de ses confrères obsédés par l’intérieur du cadre, l’importance d’un montage dynamique et contrasté, Anno pose les bases de son « art », servant la puissance dramatique du spectacle en l’espace de quelques séquences au lyrisme bouleversant, comme celle où Noriko apprend par le coach l’étendue de la menace pesant sur l’humanité. Le dernier épisode, réalisé à un stade où la production avait vidé toutes les caisses du studio, est un éclatant exemple de ce que les contraintes budgétaires peuvent faire de prodigieux à la créativité – Anno en avait déjà donné un aperçu lors de la première bataille spatiale, dans l’épisode 3, en passant par la seule voix de Smith rapportant le déroulement de l’action plutôt qu’en la montrant. Au bout du compte, aucune de ces limitations ne ternira son imagerie grandiose.

La richesse de la bande originale susmentionnée de Tanaka Kôhei, qui permet à Anno, cinéaste intégralement mélomane, de ne pas user les cordes du même thème sur ses nombreuses scènes musicales, participe au pouvoir de séduction irrésistible et immédiat du space opera Gunbuster, dont elle confère à l’action une impressionnante pesanteur dramatique, contribuant à la naissance de classiques instantanés qui ne cesseront jamais d’émouvoir votre serviteur, ces moments allant du flashback de la mort du père à la triomphalement philharmonique affirmation de Noriko/Gunbuster à la fin de l’épisode 4, en passant par le moment où le coach mourrant booste le moral de Noriko sur un air de trompette incroyablement solennel, celui où Azumi confesse enfin son amour au coach, et, évidemment, la toute fin, sur laquelle on revient sous peu). Le réalisateur fera même de son film une sorte de clip géant, par moments, un peu à la manière de Russel Mulcahy sur son Highlander !

« Miracle… c’est un mot que Dieu a inventé, pour nous, à cet instant. »

Une œuvre culte n’est pas nécessairement parfaite, on l’a suffisamment établi. Quand bien même la perfection se trouverait dans la cohérence d’une œuvre intégralement pensée par un seul et même créateur fou, cette cohérence ne se trouverait pas dans Gunbuster, hydre azimuté, produit complexe, sous ses dehors naïfs, du désir de succès d’un jeune studio ambitieux et du désir d’expression d’un réalisateur qui avait BEAUCOUP de choses à raconter. Cela dit, son inégalité surligne en rouge ce qu’il a d’exceptionnel. Ainsi se permettra-t-on de qualifier le sixième et dernier OAV, coulé dans un noir & blanc joliment contrasté et formaté scope, de MODÈLE de mise en scène d’animation, et de chef d’œuvre du genre. Le « character design », lui-même à la fois épuré et parvenu à maturité, exprime merveilleusement le passage à l’âge adulte du personnage d’Azumi, la « grande sœur ». Le nombre de coupes au montage, supérieur à la moyenne, donne corps à l’univers à la fois harmonieux et chaotique du récit, et donne ses secondes de gloire au moindre personnage secondaire, comme l’alarmant scientifique de l’épisode 4, exprimant dans quelques cadrages monumentaux, dont de mémorables gros plans léoniens, ce premier degré immersif dont on a assez parlé, et qui sied parfaitement à la déclaration d’amour à l’animation et au septième art en général que livre Anno.

Mais si Gunbuster laisse K.-O., c’est surtout par sa conjugaison d’une dramaturgie efficace (on vibre en même temps que nos personnages, jusqu’à la dernière scène de la fausse antagoniste cocassement nommée Jung Freud !) et d’un poignant essai sur le temps, qui, à la fois, détruit tout – la relativité bouffant quarante années terriennes tandis que Noriko n’en verra passer qu’une, s’isolant un peu plus à chaque voyage –, et n’anéantira JAMAIS pour autant le lien unissant les êtres à un instant t, ni le travail collectif de mémoire. Ce que l’intrigue fait du personnage de la meilleure amie Kimiko, que Noriko retrouve durant l’épisode 5 alors qu’elle a pris quinze bonnes années dans les pattes et a une fille, a été, pour beaucoup d’amateurs de japanimation qui n’en attendaient pas tant, une introduction rêvée à la théorie de la relativité restreinte d’Einstein, car à la fois réaliste, ludique, fascinante, et vertigineuse comme elle se doit (3) (mention au travail de dessinateurs, qui ont fait une Kimiko trentenaire parfaitement crédible par rapport à son apparence d’adolescente). [Spoiler alert !] Les dernières minutes de la série, qui succèdent à un climax fabuleusement fichu et hautement lacrymal, rempli de moments de la trempe des classiques instantanés précités (mention au « désolée, Kimiko, nous ne nous reverrons plus jamais ! ») MAIS un chouïa prévisible, justifient à elles seules le visionnage de la mini-série par le message magistralement POSITIF qu’elles portent, peut-être un des plus définitivement positifs du cinéma (= l’espèce humaine, toute faillible et chaotique soit-elle, est parvenue à entretenir à travers DES MILLIERS D’ANNÉES à la fois le souvenir du sacrifice de Noriko et Azumi ET le souvenir de leur date de retour !), envoyé en pleine poire au spectateur groggy, et en un temps record. Si vous participez à un débat sur les plus inoubliables derniers plans du cinéma et que l’assistance s’avère suffisamment ouverte d’esprit pour y inclure les séries d’animation, vous pourrez citer celui du sixième OAV de Gunbuster, dont la magie presque vétuste fait reconsidérer l’intégralité d’une série qui aura bâti, en tout juste six épisodes, un univers de SF à la fois ouvert et cohérent – et au passage, quand les deux pods rougeoyants entameront leur danse à leur retour sur Terre, la question du réalisme évoquée plus haut importera foutre peu ! [/off] C’est le tour de force de sa conclusion, peut-être la seule vraie fin réussie que le studio Gainax a su donner à ses créations. Peut-être n’est-ce pas une coïncidence ?

Pour finir : die, Buster, die !

Sort alors Diebuster, près de vingt ans plus tard. Il y a deux façons de concevoir cet opus « moderne ». La première : comme la suite de Gunbuster, ce qui n’est pas très bon pour ses affaires, puisqu’il ne lui arrive ABSOLUMENT PAS à la cheville. La seconde : comme une sorte d’anime tout à fait à part, vaguement inspiré de la mini-série d’Anno… une option déjà plus avisée. Mais sur le grill d’un spectateur un minimum rôdé, le bazar n’évitera pas pour autant la comparaison avec ce qui se faisait AVANT, avec ce qui se faisait de mieux, de pas encore parasité par 40 000 références, et 60 000 délires « métas », et 783 000 clichés obligés comme le « kawaii » petit animal « sidekick » qui cause. Diebuster part donc mal, d’autant plus que son titre original, Toppu wo nerae ! 2, ne laisse aucune place au doute. CQFD, et bon voyage au pays bariolé de la nullité geeko-fétichiste.

Si Gunbuster n’était pas exempt de kitscheries neuneus typiques de son époque, Diebuster, lui, se BÂFRE à tous les râteliers d’un conformisme répugnant et naturellement ouvert à un merchandising en phase terminale. Ça commence avec la voix insupportable de son héroïne, ses cheveux roses et son prénom régressif (Nono…), régressif comme l’insupportable « -nya » sur lequel finissent TOUTES les répliques d’une « guerrière » pédo-sexy ; ça continue avec un chat qui parle – l’avant-gardisme à son comble –, ou encore un robot nommé « dix-neuf », en français, parce que ça fait bien (sic)… Avec Diebuster, le fan-service dépasse les limites du mauvais goût : si l’on se contentait de trouver amusants les maillots de bain et quelques décolletés plongeants du premier opus, on a UN PEU PLUS de mal à voir ce qu’apporte ici le look de femme de chambre de l’héroïne, sinon la satisfaction libidineuse du pervers pépère susmentionné. L’âge moyen des personnages a étrangement chuté : dans le rôle de la grande-sœur, on passe de la grande et mature Azumi à une sorte de garçon manqué au teint hâlé et aux formes de préadolescente. Cette mini-série-ci rappelle, à travers une réplique laborieusement crétine de l’héroïne, que des années 80 aux années 2000, on est passé du « kawaii » au « moe »… et qu’on n’a pas gagné au change.

Si encore Diebuster avait eu le bon goût d’ignorer son royal prédécesseur, la douleur aurait été supportable… mais il fait l’exact inverse, en recyclant sans le moindre génie des thèmes musicaux du premier opus – piteux sacrilège à la clef –, les apposant machinalement sur les scènes où l’on parle de choses en « -buster », et où apparait fatalement une faune de nouveaux robots-hommages en effets spéciaux numériques assez médiocres – les méchas de Gunbuster étaient peut-être kitschs, ils ne portaient pas de cape ridicule ni de paire d’yeux pour se donner un semblant de personnalité.

Face à ce spectacle manquant cruellement de personnalité et d’ambition, qui semble surtout se fantasmer en parodie dégling’ de petit malin conscient de son manque de talent, l’amateur du verre à moitié plein sera tenté de sauver les meubles en l’interprétant comme une espèce de relecture de Gunbuster… à la sauce FLCL. Oui, en adoptant cette approche, ceux qui ont aimé ce délicieux OVNI du studio Gainax, sorti en 2000, seront peut-être moins hermétiques à Diebuster. Mais ça a plus l’air d’un vœu pieux, car ce dernier est BIEN moins amusant, puisque BIEN moins libre de ton. Pour allez savoir quelle raison, l’auteur de ces lignes pense au nom donné au genre de guerriers que veut devenir le personnage de Nono : les « topless ». Prétendu ressort comique : la candide Nono faisant l’erreur de prendre le terme « topless » au sens littéral, elle dévoile au monde ses lolos lors de son combat contre une sale bestiole. Problème : l’appellation « topless » n’ayant AUCUNE justification rationnelle dans l’univers de la mini-série… le jeu de mot n’a rien d’un jeu de mot. Alors, à quelques rares exceptions près… le spectacle n’a rien de drôle, contrairement à FLCL. Alors, au bout de deux épisodes… on préfère arrêter les frais.

En fait, le SEUL intérêt du double-coffret DVD que Beez a sorti fin 2008 semble être de réduire, dans le cas de Diebuster, le supplice de moitié. Mais céder à la facilité de la version courte ne lave naturellement pas le péché de l’actualisation prostituée. Mieux vaut donc se rabattre sur la précédente et très honorable édition DVD de Gunbuster, sortie deux ans plus tôt. Comme dirait l’autre, c’était mieux avant.

Notes

(1) Terme utilisé pour désigner les productions d’animation japonaises destinées à l’exploitation commerciale directe physique ou numérique.

(2) Méthode avancée de déplacement spatial qui permet de parcourir d’énormes distances à une vitesse dépassant celle de la lumière. La technologie repose sur la distorsion de l’espace-temps. Plutôt que de se déplacer à travers l’espace de manière conventionnelle, les vaisseaux utilisent un champ de distorsion pour « plier » l’espace, ce qui permet de raccourcir la distance entre deux points. Ça fait quand même vachement penser à Star Trek.

(3) Mise à jour juillet 2024 : la première fois que j’ai vu en salle le somptueux Interstellar de Christopher Nolan, toute la partie de l’intrigue ayant recours à la dilatation du temps, avec la fille du protagoniste vieillissant plus rapidement que lui, par exemple, m’a rappelé… Gunbuster. Un deuxième visionnage chez moi n’a pas été nécessaire, la mini-série d’Anno m’est venue comme une évidence.