Ghost in the Shell

0% « ghost », 100% « shell ». Quand on va voir un film qui ne s’est pas monté sur un scénario original, soit 99,9% des films hollywoodiens actuels, et qu’on connait le matériau original, qu’il soit un roman, une bande-dessinée, ou un précédent long-métrage, juger le nouveau venu indépendamment n’est pas chose aisée. Et lorsque le matériau original lui est supérieur, délégitimant ainsi l’entreprise dans son entièreté, c’est presque mission impossible. Bien qu’il puisse être considéré comme un très vague remake du film éponyme d’Oshii Mamoru sorti en 1995, le film de Rupert Sanders n’est pas QUE ça : avant lui, il y a eu vingt ans d’une franchise médiatique de poids comprenant quatre films d’animation, trois séries d’animation, et plusieurs jeux vidéo – donc certains pornographiques, on imagine. Et pas exactement des moindres : si l’auteur de ces lignes n’a pas joué aux jeux ni aimé le verbeux Ghost in the Shell 2: Innocence sorti en 2003, il peut attester du brillant avant-gardisme du manga, de la virtuosité cinématographique du film de 1995, et de l’exceptionnelle qualité de la série Stand Alone Complex, diffusée au Japon entre 2002 et 2006. Cela pris en compte, ainsi que la propension d’Hollywood à édulcorer tout ce qui lui passe sous la main, et la qualité assez médiocre des blockbusters actuels, il était difficile d’attendre grand-chose de cette première et pétaradante version live de GITS. Une interview du réalisateur anglais, dans laquelle ce dernier se targuait d’avoir rendu l’histoire accessible (sic !), l’a confirmé quelques semaines avant la sortie du film. Ainsi votre serviteur n’en attendait-il pas grand-chose. Et… surprise : ça n’a pas suffi. Allez, peut-être cela a-t-il suffi, de justesse, puisque le film a la moyenne… mais c’est une moyenne bien pâlichonne, et essentiellement liée à la forme, la coquille, plutôt qu’au fond, l’âme.

0% « ghost », 100% « shell ». Quand on va voir un film qui ne s’est pas monté sur un scénario original, soit 99,9% des films hollywoodiens actuels, et qu’on connait le matériau original, qu’il soit un roman, une bande-dessinée, ou un précédent long-métrage, juger le nouveau venu indépendamment n’est pas chose aisée. Et lorsque le matériau original lui est supérieur, délégitimant ainsi l’entreprise dans son entièreté, c’est presque mission impossible. Bien qu’il puisse être considéré comme un très vague remake du film éponyme d’Oshii Mamoru sorti en 1995, le film de Rupert Sanders n’est pas QUE ça : avant lui, il y a eu vingt ans d’une franchise médiatique de poids comprenant quatre films d’animation, trois séries d’animation, et plusieurs jeux vidéo – donc certains pornographiques, on imagine. Et pas exactement des moindres : si l’auteur de ces lignes n’a pas joué aux jeux ni aimé le verbeux Ghost in the Shell 2: Innocence sorti en 2003, il peut attester du brillant avant-gardisme du manga, de la virtuosité cinématographique du film de 1995, et de l’exceptionnelle qualité de la série Stand Alone Complex, diffusée au Japon entre 2002 et 2006. Cela pris en compte, ainsi que la propension d’Hollywood à édulcorer tout ce qui lui passe sous la main, et la qualité assez médiocre des blockbusters actuels, il était difficile d’attendre grand-chose de cette première et pétaradante version live de GITS. Une interview du réalisateur anglais, dans laquelle ce dernier se targuait d’avoir rendu l’histoire accessible (sic !), l’a confirmé quelques semaines avant la sortie du film. Ainsi votre serviteur n’en attendait-il pas grand-chose. Et… surprise : ça n’a pas suffi. Allez, peut-être cela a-t-il suffi, de justesse, puisque le film a la moyenne… mais c’est une moyenne bien pâlichonne, et essentiellement liée à la forme, la coquille, plutôt qu’au fond, l’âme.

« No culture » plutôt que « no future » : le vrai problème derrière une polémique débile

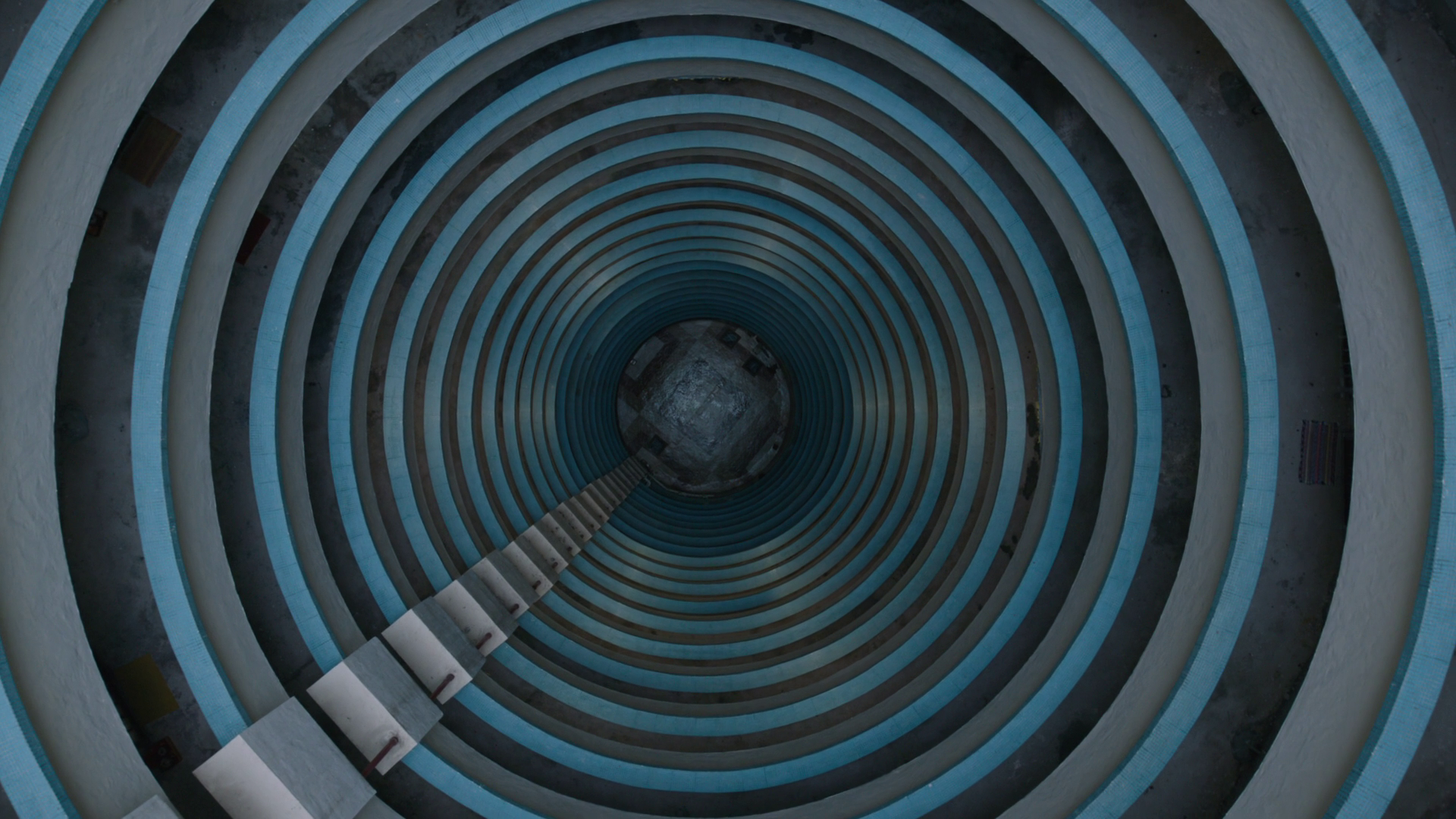

Si la flamboyante reconstitution en CGI du décor urbain du film d’Oshii est d’une minutie et d’une fidélité admirables, GITS 2017 n’en est pas moins culturellement bâtard. D’un côté, on a des geisha-robots, des panneaux de signalisation en kanjis, et un Aramaki débitant carrément ses lignes en japonais, plus à ce sujet plus bas ; de l’autre, le casting est en majorité blanc, la langue par défaut semble être l’anglais, et bon nombre de décors rappellent carrément plus Hong Kong que Tokyo – et là, on pense au considérable apport de capitaux chinois au budget ! D’aucuns argueront que l’action se situe dans le monde globalisé cauchemardesque à l’avènement duquel travaille l’hyperclasse néolibérale depuis des décennies. Un monde abâtardi où primerait l’anglais et où se mélangeraient toutes les communautés, réunies autour du progrès (rires). Ça pourrait marcher. Sauf qu’à aucun moment le film ne l’assume. GITS est censé se passer au Japon. Point. La version hollywoodienne ne situe son action nulle part. Plus simple. Et aussi, moins intéressant.

Du coup, cela place l’auteur de ces lignes en porte-à-faux vis-à-vis de la polémique du « whitewashing ». Soyons clairs : cette dernière est à 100% ridicule, comme le sont la plupart des prétendues polémiques dans nos sociétés modernes obsédées par le mélodrame et phagocytées par la névrose victimaire. Avec le présent film, nous sommes dans une société globalisée où toutes les ethnies se côtoient, et où un cyborg peut avoir l’apparence caucasienne sans que ça ne paraisse surréaliste – même si l’on sait pertinemment les raisons réelles d’un tel choix, celui de caster une star, donc une actrice blanche en 2017. Par ailleurs, dans le rôle un peu ingrat du Major version hollywoodienne, réduite à une sociopathe asexuée pleine de bonnes intentions, Scarlett Johansson fait un job tout à fait décent, en phase avec son prodigieux charme naturel, celui qui avait rendu regardable le ridicule Lucy, de Luc Besson, quelques années plus tôt. Sa performance athlétique ne restera pas dans les mémoires, mais confirmait sa viabilité dans les rôles d’action. Le seul aspect négatif de ce choix de casting tient à la silhouette de l’actrice, qui ne correspond pas exactement aux canons actuels : en partant du principe que son corps a été entièrement conçu par une bande de nerds qui ont donc dû en définir TOUS les aspects, du tour de poitrine à la largeur des hanches, la logique voudrait qu’ils lui aient dessiné de BIEN plus longues jambes, par exemple, car ScarJo, toute craquante qu’elle soit, est quand même un peu courte sur pattes. Mais c’est chipoter.

Pour revenir à la polémique du « whitewashing », on ne peut cependant nier le problème de cohérence que pose le casting d’un film culturellement bâtard. Si l’histoire de GITS avait été entièrement transposée aux USA, la cité futuriste nipponne du manga, New Port City, pouvant aisément être remplacée par une équivalente américaine, en passant du Kansai disparu sous les eaux à la Californie anéantie par un tremblement de terre, par exemple, ça n’aurait posé aucun VRAI problème : bien que GITS soit imprégnée de philosophie orientale, il était possible de la traduire sans trop de pertes car l’Asie et l’Occident, tout différents qu’ils soient, partagent nombre de dilemmes posés par la modernité. Les gens auraient été intégralement anglophones (contrairement à ce qu’il se passe ici, avec l’accident industriel qu’est le personnage d’Aramaki, voir plus bas), le casting aurait été aux deux-tiers blanc pour respecter les proportions démographiques des USA d’aujourd’hui, et le feeling aurait été définitivement amerloque, MAIS on aurait pu n’y voir que du feu, avec un travail d’adaptation intelligent. Le problème est que le studio n’en a pas eu les couilles… et l’on obtient au final un monde assis le cul entre deux énormes chaises que sont, d’un côté, les impératifs commerciaux de livrer un spectacle suffisamment familier à un public américain traité comme une bande de demeurés congénitaux, et, de l’autre, le besoin de conserver certains éléments japonais de la franchise pour en faire une plus-value marketing – teinté peut-être d’un semblant de respect envers le pays d’origine de la franchise, qui sait. Le cocktail instable qui en résulte donnera quelques grotesqueries mémorables, comme lorsque ScarJo, dont le personnage a été rebaptisé « Major » (plus de Motoko qui tienne, hop), apprend que celle qu’elle fut était en fait… une Japonaise prénommée Motoko. Mais à bien prononcer à l’américaine, c’est-à-dire “Mowtowkow”, hein.

Derrière l’abâtardissement, l’américanisation ?

Le « whitewashing », c’est bien, mais quid de l’américanisation du sujet même de Ghost in the Shell ? La saga est profondément marqué par un agrégat de philosophies extrême-orientales, que ce soit dans le manga ou encore davantage dans les films d’Oshii, jusqu’à l’overdose Innocence. Le script très médiocre de GITS 2017, coécrit par un bleu-bite et le gars à qui l’on doit Scream 3 et les derniers Transformers (sic), a jeté tout ce bazar imbitable au feu et l’a remplacé par le gros cliché amerloque de l’ode à l’accomplissement individuel (yeeeaaaaah). Toute proportion gardée, ça rappelle un peu ce qu’Hollywood a fait de la fin de Je suis une légende, de Richard Matheson : une édulcoration petite bite opérée par des tâcherons qui n’ont rien compris au film. Par souci de transparence, l’auteur de ces lignes précise que le GITS d’Oshii est un des premiers films à l’avoir VRAIMENT stimulé intellectuellement, alors qu’il était collégien, au côté du Lost Highway de Lynch, sorti à peu près à la même époque. Pourquoi ? Parce que la vision occidentale du monde était son seul horizon, le Japon lui étant encore inconnu, et que la proposition presque anti-individualiste du film, avec sa conscience collective, lui était parfaitement étrangère. Tout Ghost in the Shell traite du rapport du corps à l’âme, et du besoin de « shell » qu’a le « ghost » pour se perpétuer. Allez, ne soyons pas pédants : pas besoin d’avoir lu cent ouvrages de philosophie orientale pour être sensible à ces sujets, a fortiori de nos jours. Dans son livre Le Vaisseau des voyageurs, le très américain Robert Charles Wilson a brillamment abordé, à travers l’angle extraterrestre, la question du lien entre la personnalité d’un individu, ce qui fait de lui ce qu’il est, et le corps dans lequel il est enfermé, pour le meilleur et pour le pire. À la fin du film de 1995, le major Kusanagi s’est assimilée au « web vaste et infini ». Cela était-il incompréhensible à un jeune « gaijin » ? Nope. Cette notion d’intégration de l’individu à une collectivité transcendante n’est pas étrangère aux Lumières. Donc pas d’excuses : les petits Blancs derrière le scénario de GITS 2017 auraient PU se sortir les doigts, mettre la main à la pâte, et pondre quelque chose de plus stimulant intellectuellement qu’un message que l’on peut résumer à… « Just do it ». En d’autres termes, si vous voulez un blockbuster futuriste portant le même message sans ennuyer son monde, rematez plutôt The Matrix… les frères Wachowskis, bien que déjà bien matrixés, avait plus intéressant à raconter.

Le problème est que le film se plante même dans sa logique individualiste en UNE réplique, répétée deux fois pour bien que ça rentre : « ce ne sont pas nos souvenirs qui nous définissent, mais nos actions ». Voilà une réflexion qui cadre TRÈS moyennement avec la poursuite des racines qui anime l’héroïne tout au long du film. Si le passé importe peu, pourquoi se soucier de savoir qui est sa mère, d’où elle vient, et quel est son prénom ? Ensuite, cette réplique est d’une crétinerie sans nom. Ce ne sont pas nos souvenirs qui nous définissent, mais nos actions ? Premièrement, sans mémoire, impossible de se bâtir une identité ; deuxièmement, nos actions bénéficient des leçons que nous tirons de notre expérience ; troisièmement, allez dire ça aux victimes d’Alzheimer, bande de nazes. Si cette réplique d’un très mauvais goût illustre quelque chose, c’est la superficialité d’un scénario écrit par des gros bourrins californiens avant tout amateurs de formules qui sonnent bien. L’échec intellectuel est, par instant, total et sans rémission.

(Au passage, ci-dessous, ladies and gentlemen, Michael Wincott, ou un de mes interprètes de méchants préférés des années 90, de The Crow à 1492 Christophe Colomb en passant par Strange Days !)

Autant dire, donc, que GITS 2017 ne stimule pas des masses sur le plan intellectuel. Rappelons d’abord que le personnage de Motoko Kusanagi n’est PAS une intelligence artificielle ; amateurs de ce thème fascinant s’il en est, n’allez SURTOUT pas voir le film en attendant un croisement d’Ex Machina et de film d’action asiatisant. GITS 2017 est également très pauvre dans son développement de la science derrière tout le bazar. Oshii Mamoru, dans le scénario de son film de 1995, ne se répandait déjà pas des masses sur la « cybérisation » de la Motoko originale, initialement une femme dont seul le cerveau a survécu à un grave accident ; les questions de savoir dans quelle mesure son cerveau avait été transformé, comment, etc., n’avaient pas de réponse. Mais au moins, on savait que c’était tordu. Ici, on a juste l’impression que l’héroïne est un cerveau humain dans un corps synthétique, plus ou moins à la Robocop. Pas glop.

Par ailleurs, vous ne trouverez dans le film de 2017 quasiment RIEN de la dimension politique de GITS, passionnante dans sa peinture d’une société corporatiste où l’État, bien que puissant, est parfois coiffé au poteau par des multinationales surarmées (un classique, certes), et où les jeux de pouvoir sont légion. Trop compliqué pour la bande de nazes, faut-il croire.

Sois jolie et tais-toi

Après, s’il y a une chose qu’on ne peut enlever à GITS 2017, c’est qu’il est très joli à regarder. On pouvait AU MOINS attendre ça de Rupert Sanders, talentueux réalisateur de pubs et de clips musicaux (comme celui, surpuissant, de The Space Inbetween, de How To Destroy Angels) dont le précédent et premier long-métrage, Blanche-Neige et le Chasseur, n’avait de réussi QUE son esthétique… que certains de ses détracteurs ont reconsidérée positivement à l’aune du hideux Le Chasseur et la Reine des glaces, soit dit en passant. Ce qu’il a fait sur GITS rappelle un peu le boulot de Joseph Kosinski (Tron Legacy, Oblivion), en moins grandiosement cohérent d’un point de vue graphique, mais c’est de bon goût, c’est propre, et c’est pro. Le problème, c’est qu’à moins de tourner une pub pour BMW, propre et pro, ça ne suffit pas. Par exemple, pour filmer à sa juste valeur la scène cultissime où le Major s’arrache littéralement le bras en tirant la carapace du spidertank, il fallait quelque chose que le film de Sanders n’a pas : du caractère. Le genre de caractère suffisamment prononcé pour survivre au rouleau compresseur d’une grosse production capable d’écraser les velléités créatrices d’un réalisateur initialement plein de bonne volonté. GITS 2017 n’a pas de caractère, ni même de cojones, par conséquent, on n’y ressent pas grand-chose de fameux, alors que la sensation était viscérale, dans le film d’Oshii. Quand bien même on serait stimulé intellectuellement – ce qui n’est pas le cas –, il manquerait toujours le malaise trouble mais prégnant que nous inspirait cette alliance contrenature de l’âme et de la machine. C’est pourtant tout le putain d’intérêt du thème du cyborg, non ? Exit la fascination de l’IA, place à une autre fascination, tout aussi angoissée : celle du transhumanisme, ou la perspective de perdre une partie de soi-même, VOIRE notre humanité entière, sans même s’en rendre compte. Dans GITS 2017, rien à cirer, de tout ça. Le spectateur est là en touriste, comme les scénaristes. Même dans le mauvais remake de Robocop de 2014, son réalisateur, José Padilha, avait réussi à sauver au moins UNE scène à l’effet viscéral, lorsque Murphy réalise que son corps a été en majeure partie remplacé par de la mécanique. Ici, on n’a même pas ça. On pourra répondre que contrairement à Murphy, la Major de GITS est habituée à ce corps artificiel, mais il y avait une multitude d’autres façons de mettre en scène figurément l’enfer de sa condition.

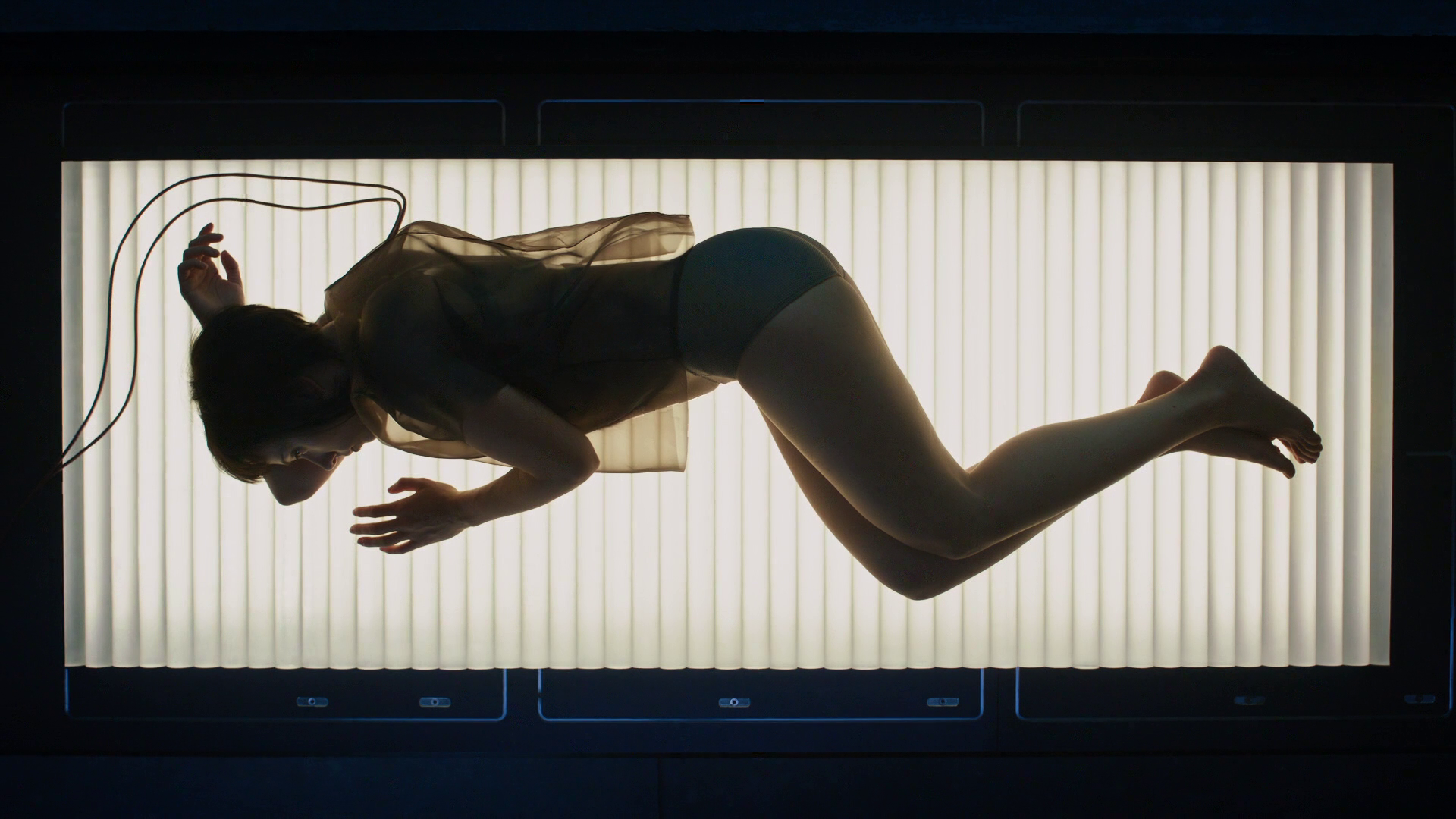

En parlant de corps : en matière de libération des moeurs, on ne peut pas dire que le blockbuster hollywoodien des années 2000 ait marqué une quelconque amélioration. La nouvelle que le studio derrière GITS 2017 a opté pour un ratification PG-13, histoire d’attirer un MAXIMUM d’enfants, n’avait absolument rien d’étonnant. Autant vous avertir d’entrée, popcorneurs du monde entier : avec leur divertissement mainstream, vous n’aurez ni hémoglobine, ni paire de lolos, contrairement à ce qu’on voit au début du film d’animation de 1995. Alors, de toute évidence, il faut atteindre un inquiétant niveau de misère sexuelle pour en avoir à tout prix besoin dans un film d’action hollywoodien. Les molosses que débaroule l’héroïne saignent une sorte de poudre grise parfaitement oubliable, et sa fameuse combinaison, bien qu’elle moule avec une admirable minutie les généreuses fesses de la Scarlett, sucre les tétons si mémorables du film d’Oshii : d’aucuns vous diront « ouais, et alors ? ». Ce n’est pas le putain de sujet. Ou bien… OU BIEN… ça l’est UN PEU. GITS ne parle pas de robots mais de cyborgs. Il traite de la fusion du vivant et du mécanique. Autant dire que dans ce genre de monde, l’exploration des corps, liée à la fascination que suscite le transhumanisme, peut très bien appeler à une nudité et à une violence graphique qui seront tout, SAUF gratuites, comme cette scène d’Under The Skin, avec ScarJo, où son personnage d’extraterrestre se déshabille entièrement pour s’observer dans le miroir. Too bad : GITS 2017, lui, s’autocensurera jusqu’au bout, dans tous les domaines, et dans un médiocre esprit mercantile. Le studio a même sucré une scène, pourtant présente dans la bande-annonce, où le Major embrasse une femme pour voir ce que ça fait, sous prétexte que ça ne « servait à rien » – c’est celaaaaaa, ouiiiiiiiii. Il y avait tant à faire ! Par exemple, on aurait volontiers pris une scène confrontant un corps non-augmenté à un synthétique dans le cadre d’un affrontement, où un humain à 100% aurait pissé le sang et bien senti le plomb passer, tandis que l’héroïne, parfaitement zen, lui aurait presque envié la puissance viscérale de sa sensation charnelle ! Too bad : SI PEU a été fait, dans ce film où la notion de « sensation » est, en fait, cruellement absente !

Pas de caractère : pas de characters

GITS 2017 manque donc de vie, ce qui est plutôt ironique, pour un film traitant de l’âme dans la machine… et parmi les victimes de ce traitement par-dessus la jambe, on trouve forcément les personnages, tous plombés par une caractérisation lamentable. En dehors de Batou, coéquipier massif du Major bénéficiant d’un minimum d’attention à défaut d’un véritable développement, et porté par la révélation du film, Pilou Asbaek, le reste de l’équipe de la section 9 tient sur un ticket de cinéma, la palme revenant sans doute au précité Togusa, personnage à la base très intéressant, en sa qualité de seul humain non-amélioré de l’équipe, mais ici réduit à deux blagues et campé par le très chinois Chin Han. La section 9 n’a aucune existence propre, remplacée par un pseudo-buddy movie que ScarJo et Asbaek gèrent du mieux qu’ils peuvent. Et ce n’est certainement pas son leader, Aramaki, qui y change quoi que ce soit : d’Aramaki, tacticien de génie et vieux singe encore plein de ressources, les scénaristes n’ont gardé qu’une figure éculée de supérieur droit dans ses bottes, interprété par un Kitano autant à sa place dans ce rôle que Cyril Hanouna le serait dans le rôle de Flash Gordon – on a beau admirer le Japonais, lui aussi un vieux singe, ce n’est pas comme si son visage mono-expressif transpirait la duplicité et la ruse. De toute façon, le fait que l’acteur ne parle qu’en japonais dans le film, sorte de joker empoisonné pour tout spectateur qui n’aime pas qu’on se foute de sa gueule, ruine toute chance d’établir une connexion, sur le plan dramatique, entre son personnage et le reste de l’équipe, anglophone : ils auraient tout aussi bien pu tourner leurs scènes séparément. D’ailleurs, qu’on ne se foute pas de la gueule du public: si Kitano a dit ses répliques en japonais, c’est très probablement parce que le gars est une quiche totale en anglais (avéré), et si le studio a agréé, c’est parce qu’il s’est dit que ça ferait exotique. C’est tout. Et au final, cela ne change rien à l’absence PARFAITE d’alchimie entre l’acteur japonais et ScarJo. Et on fait sans mal le lien entre cette dichotomie foireuse et la bâtardise culturelle précitée.

Les personnages secondaires de GITS ont ainsi été sacrifiés sur l’autel de l’économie narrative et du culte ScarJo. Pas la première fois que ça arrive. En dehors du nécessaire Batou, que les scénaristes ne pouvaient se permettre de TROP négliger sans se prendre en retour une levée de boucliers des fanboys, seuls deux personnages sont un tant soi peu brossés. Le premier est le « docteur Ouelet » (qu’est-ce que c’est que ce putain de nom ?), joué par une Juliette Binoche qui prenait alors plaisir à apparaître dans des films américains sans qu’on sache vraiment pourquoi – elle avait fait le coup dans Godzilla, pour le même effet, ou plutôt la même absence d’effet. Mais le brossage ne peut rien contre la carie qu’a générée Hollywood sur la mythologie GITS en la gavant de caramel : Ouelet n’est qu’un cliché ambulant de scientifique tiraillée entre les exigences cyniques de ses supérieurs et sa propre humanité, comme on en a déjà vu 40 000 au cinéma. Le second est Kuze, le premier antagoniste du film. En fait, la performance de Michael Pitt est peut-être tout ce qui convainc à 100%, dans GITS 2017 – en plus des CGI qui lui donnent la gueule qu’il a, bien sûr. On croit au fait qu’il n’est plus qu’une moitié d’individu, on le trouve parfaitement inquiétant lorsque l’héroïne voit en lui un ennemi, puis soudain assez touchant lorsqu’on apprend son passé et la pauvre créature qu’il est réellement. Et n’oublions pas que la voix de l’acteur est bien la sienne, et non celle d’un synthétiseur vocal, ce qui est quand même sacrément impressionnant. Sur le fond, on regrette un peu que le personnage ne soit pas le marionnettiste de l’animé, qu’une fois innocenté, il cède la place à un méchant complètement pourri (mais oui, le grand méchant PDG de la corporation maléfique, voyons !), et que le film l’utilise pour dénaturer le propos du matériau original, MAIS nous parlons ici du personnage en tant que tel, et en tant que tel, Kuze a de la gueule. Au point de faire tâche avec le reste. En même temps, Michael Pitt, quoi. Qu’est-ce qu’il foutait là ?

Pour l’entertainment…?

On a mentionné le méchant complètement pourri, le vrai, celui en osmose intégrale avec le manque d’ambition du scénario. Même en tant que thriller, GITS 2017 ne fonctionnera jamais VRAIMENT. Mais plus grave, il ne convainc même pas totalement sur le plan de l’action, alors que c’est le prérequis terminal pour tout thriller d’action futuriste, surtout lorsqu’il échoue sur le fond : de toutes les scènes de boum-boum du film, les seules restant un tant soit peu en mémoire sont les deux ou trois moments ENTIÈREMENT tirés du film d’Oshii (la bagarre dans l’eau, l’attaque du spidertank…), et encore, plus pour leur fidélité au matériau d’origine qu’autre chose. Le passage dans la boite de nuit, l’attaque de la limousine, la minute de gloire d’Arakamaki avec son vieux colt, RIEN de ça ne marque, la faute à un abus de ralentis que les années 90 auraient trouvé ringard et à un montage archi-serré qui a ruiné l’impact de scènes pourtant pleines de potentiel, selon les témoignages de gens présents sur le tournage. On imagine bien le réalisateur obligé de charcuter ses jolis plans pour faire tomber la durée du film sous l’heure cinquante ! Mais ce n’est pas une affaire de durée. Le film d’Oshii durait 1h23, les gens, ne l’oubliez pas. Non, ce n’est qu’une affaire de « storytelling », de capacité à captiver son public avec une histoire… à condition qu’on ait une histoire à raconter, naturellement. Or le film de Rupert Sanders, qui a au moins le mérite de rendre encore plus admiratif du film de 1995, n’a pas grand-chose à raconter. Il ne se distingue du lot ni par sa mise en scène, ni même par la qualité de ses effets spéciaux malgré tout le bien qu’on en a dit sur cette page, ni par ses scènes d’action, ni par son propos : c’est de l’« entertainment » PARFAITEMENT générique. À partir de là, on oublie sa profanation et lui donne de justesse la moyenne, parce qu’on ne s’est pas emmerdé non plus, ou bien l’on décide de ne pas, par principe. Dans un accès de tolérance popcorneuse, l’auteur de ces lignes a décidé de le laisser vivre. Tout en espérant qu’Hollywood se reprenne vite. Ce qui n’est, à ce jour, toujours pas arrivé.

Quelques captures d’écran supplémentaires, pour le plaisir :