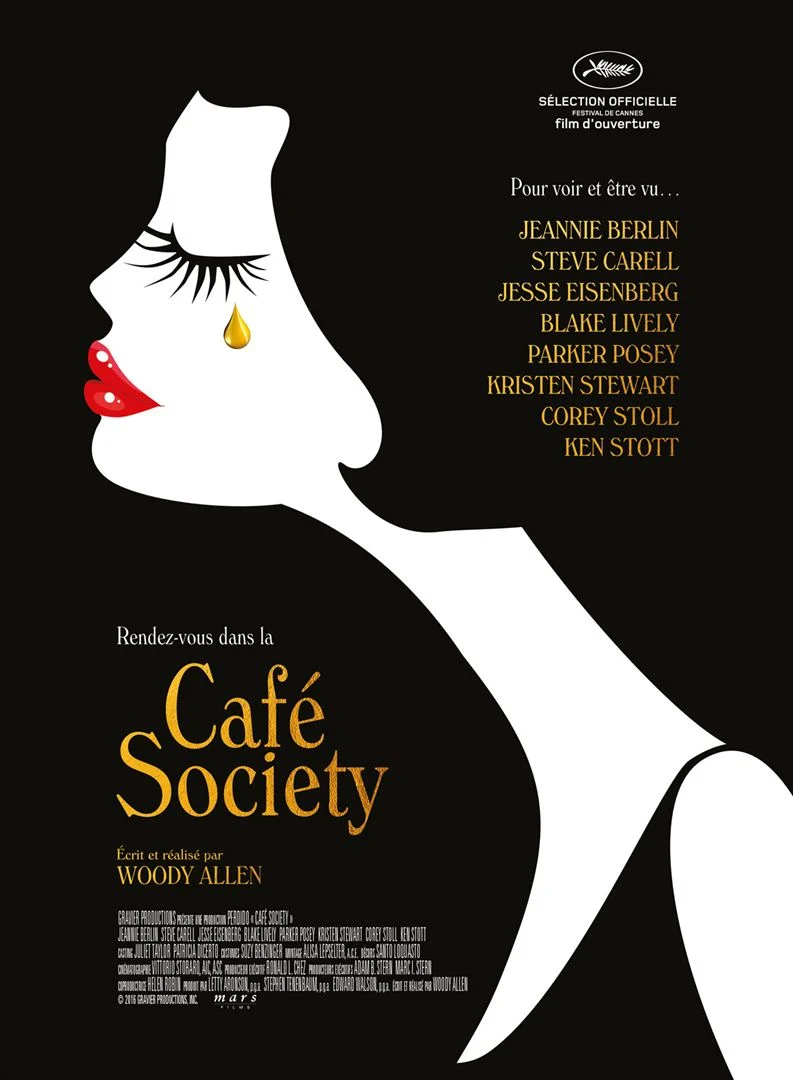

Café Society

Café Society fait l’effet d’un café froid et un peu trop sucré. Il faut dire que depuis un certain temps, le cinéma de Woody Allen me laisse généralement… froid, justement. Cette lassitude s’assume entièrement, hein. En étant méchant comme Orangina Rouge, on pourrait dire que Café Society est ce qui arrive lorsqu’un cinéaste sur le déclin se croit encore capable de stimuler l’intellect, étriller les zygomatiques, et inspirer la mélancolie alors que son cinéma n’est a priori plus qu’un tristounet et théorique bavardage de salon… mais c’est hélas un peu vrai. La trop grande cadence de production du cinéaste a commencé à lui jouer des tours dès la fin des années 90, avec des films sympatoches mais archi-mineurs comme Escrocs mais pas trop, Anything Else, ou encore Melinda & Melinda. Le frappant Match Point a donné l’impression d’assister à l’éveil d’un Woody 2.0 et ouvert l’ère Scarlett, sa muse d’alors, qui l’a requinqué dans les premières années du nouveau millénaire… avant que ne revienne la routine avec des films ennuyeux comme Whatever Works, et depuis, seul le merveilleux Minuit à Paris m’a convaincu (1). Café Society sort un an seulement après le ridicule Homme irrationnel (2015), qui a failli me faire abandonner. Deux films réussis en dix ans (Vicky Cristina Barcelona et Minuit à Paris), autant dire que c’est maigre. Et on parle de VRAIS bons films, hein.

Café Society fait l’effet d’un café froid et un peu trop sucré. Il faut dire que depuis un certain temps, le cinéma de Woody Allen me laisse généralement… froid, justement. Cette lassitude s’assume entièrement, hein. En étant méchant comme Orangina Rouge, on pourrait dire que Café Society est ce qui arrive lorsqu’un cinéaste sur le déclin se croit encore capable de stimuler l’intellect, étriller les zygomatiques, et inspirer la mélancolie alors que son cinéma n’est a priori plus qu’un tristounet et théorique bavardage de salon… mais c’est hélas un peu vrai. La trop grande cadence de production du cinéaste a commencé à lui jouer des tours dès la fin des années 90, avec des films sympatoches mais archi-mineurs comme Escrocs mais pas trop, Anything Else, ou encore Melinda & Melinda. Le frappant Match Point a donné l’impression d’assister à l’éveil d’un Woody 2.0 et ouvert l’ère Scarlett, sa muse d’alors, qui l’a requinqué dans les premières années du nouveau millénaire… avant que ne revienne la routine avec des films ennuyeux comme Whatever Works, et depuis, seul le merveilleux Minuit à Paris m’a convaincu (1). Café Society sort un an seulement après le ridicule Homme irrationnel (2015), qui a failli me faire abandonner. Deux films réussis en dix ans (Vicky Cristina Barcelona et Minuit à Paris), autant dire que c’est maigre. Et on parle de VRAIS bons films, hein.

Mais quelque chose me rendait plus optimiste que d’habitude. De loin, cette Société du Café avait quelque chose qui me branchait. La reconstitution pleine de couleurs des années 30, l’exploration des arcanes du Hollywood de l’époque, la souvent formidable Kristen Stewart en tenue estivale d’époque – désolé pour l’objectification assumée –, le couple solide qu’elle formait avec Jesse Eisenberg depuis déjà deux films (Adventureland en 2009 et American Ultra en 2015)… Peut-être la fraîcheur de ce jeune casting allait-elle rafraîchir le cinéma d’Allen, comme Emma Stone avait tant diverti dans Magic in the Moonlight ?

Air connu

Ça n’a, hélas, pas vraiment été le cas. Ne vous laissez pas tromper par l’unanimité critique : la plupart des gens qui encensent le film sont soit des néophytes du cinéma de Woody Allen, et donc un public relativement facile à combler pour peu qu’il soit ouvert aux bavardages existentiels entre bourgeois idiosyncratiques, soit des fans inconditionnels du cinéaste prêts à lui pardonner les pires plantages sous le prétexte d’un sous-texte imaginaire, ou simplement parce que ce ne serait « pas votre truc » – un peu paresseuse, celle-là, on est d’accord ? Si vous appréciez Woody Allen pour ce qu’il a à apporter de bon, pour ce qui a sauté aux yeux dès l’ère United Artist (Manhattan, Annie Hall, Stardust Memories…), comprenez ça : CS, c’est son cinéma aux frontières de la fin de course, suggérant la possibilité que son auteur sucre déjà les fraises, au manque de forces vitales dissimulé sous une esthétique à tomber par terre. L’unanimité quasi-soviétique de presse susmentionnée (même pas une critique à trois étoiles sur Allociné… ?) ne fait qu’ajouter au désabusement.

Attention, CS n’en est pas moins un Woody passable. Ce n’est pas de l’ironie : le film est une distraction tristement oubliable pour qui est attaché au réalisateur, mais distrayante néanmoins, même selon les standards alleniens. On est bieeeen loin du spectacle affligeant de futilité et de vanité qu’était L’Homme irrationnel, et tout aussi loin des « films de trop » à la To Rome with Love. Il ne fait pas une charmante récréation comme Magic in the Moonlight, mais on ne jette pas un œil à sa montre tous les quarts d’heure. Seulement, qu’il suffise de cela pour être satisfait par un Woody Allen en dit (trop) long sur l’état de son cinéma. Minuit à Paris était peut-être un dernier sursaut d’inspiration dans un cinéma qui n’est désormais que répétition sur répétition dans des emballages sensiblement différents, changeant simplement de casting et de cadre de vacances pour raconter à chaque fois à peu près la MÊME chose, avec son MÊME protagoniste, intello, névrosé, libéral, bavard et rarement sportif, ses MÊMES ingénues inatteignables qui ont au moins le mérite d’émoustiller papy, son MÊME esprit chaque année moins inventif, ainsi que ses citations de philosophes (papy A-DORE Spinoza) chaque année encore moins inspirées que ses traits d’esprit… le surplace tant cinématographique que philosophique d’un pervers pépère newyorkais qui aimerait être resté dans les années 70. Et la redondance se fait de plus en plus pesante au fil des années.

Jesse Eisenberg, acteur de talent, génial à interpréter les têtes de nœud sympathiques, campe ici un Woody plus vrai que nature (on reconnait le talent d’un acteur à sa capacité à imiter Woody Allen dans un de ses films, si, si), mais c’est encore de la répétition. Et au cas où ce ne serait pas suffisant, Woody a eu la divine idée de jouer le narrateur de sa voix reconnaissable entre mille. La voix-off, fameux procédé bien pratique lorsque la mise en scène et le montage sont infoutus de faire le job…

Simulacres d’amourettes au musée Grévin

Si CS laisse froid, c’est qu’il n’inspire pas grand-chose, et s’il n’inspire pas grand-chose, c’est qu’il ne RESPIRE pas. J’ai parlé de forces vitales : il exprime à peu près autant de vitalité que la bouille ratatinée et poudrée de naphtaline de son réalisateur. Le film veut raconter une histoire d’amour pleine de mélancolie douce-amère, mais il évite scrupuleusement TOUS les possibles moments forts, comme lorsque Vonnie (Stewart) annonce à Bobby (Eisenberg) qu’elle choisit Phil (excellent Steve Carrell), ou à peu près tout ce qui concerne l’autre Veronica (Blake Lively). Personne n’attend des violons dans un Woody Allen, mais personne n’aime la tiédeur non plus. Et tout ça pour ne surtout pas se départir de sa neurasthénie coutumière ? Le problème est que ça ne se traduit pas en flegme mais en ringardise. Allen utilise vainement le distrayant quiproquo qu’occasionne son triangle « amoureux » pour maintenir éveillé le participant à sa petite sauterie arthritique, mais l’illusion ne tient pas, et en fin de compte, on se croit dans l’équivalent cinématographique d’un musée de cire.

Les personnages eussent-ils été des clichés attachants, peut-être se serait-on montré plus réceptif, mais double-las : Bobby est un protagoniste sans relief ni éclat qui n’inspire aucune émotion particulière, et Vonnie, variante 2016 de la même femme adulée par Allen depuis quarante ans, promène son charme naturel mais facile de scène en scène, [spoiler alert !] avant de se transformer en parfaite connasse dans le dernier acte ; une surprise dans un film de Woody, certes, mais une qui ne fonctionne pas d’un point de vue dramatique, son seul intérêt étant de donner à Stewart l’occasion courte, mais amusante de briller en parvenue de la haute tout bonnement insupportable à écouter. Seul l’oncle Phil est récupérable, mais il n’existe qu’à travers le triangle amoureux précité, et la vacuité de son personnage transparait dès qu’il s’en écarte – le scénario étant cousu de fil blanc, on sait d’avance quel choix va faire ladite connasse et qui va en sortir brisé. Enfin, l’autre Victoria, charmante caricature d’anti-Vonnie, c’est-à-dire innocente et spontanée, ne sera jamais qu’une vignette surlignant l’inconsistance de Bobby, tocard d’adulescent infoutu de rester fidèle.

Mais surtout, CS est confus. Il ne sait même pas ce qu’il raconte. Il n’est pas une comédie, ou tentative de comédie, puisqu’on doit rire à peu près quatre fois et demie – on est très loin du « une réplique culte par minute » de l’âge d’or de son cinéaste. Il n’est pas non plus un drame existentiel, ou tentative de drame existentiel comme L’Homme irrationnel, puisqu’il n’invite, ou ne tente d’inviter, à aucune profonde réflexion sur quoi que ce soit… sur ce plan, certains passages sont même d’une platitude sidérante, comme la réplique « life is a comedy written by a sadistic writer » (sérieusement, Woody ?). Quant à son idylle, elle n’est en fin de compte qu’un prétexte de deux grammes d’épaisseur à la riche reconstitution historique mentionnée en début de critique. Soit… tout ce qu’a le film pour lui.

Quand l’élégance sauve (en partie) les meubles

D’aucuns diront que c’est toujours ça. C’est même en partie pour cette raison que CS ne mérite pas le purgatoire des Woody Allen calamiteux. Comme suggéré plus haut, on tient sans doute là le film le plus esthétiquement accompli du cinéaste. Sa reconstitution des années 30 américaines et du cinéma hollywoodien de l’époque, soit deux choses bien distinctes (une des deux seulement aurait pu taper dans le mille), est délicieusement flamboyante, la moitié des plans est à encadrer, et l’on ne peut ceeeeeertainement pas dire ça de tous ses films. Est-il risqué d’avancer que l’immense Vittorio Storaro, chef opérateur de films comme Apocalypse Now, 1900, et Le Dernier Empereur, est la PREMIÈRE personne à remercier, ici ? Ses compositions graphiques élaborées, ses jeux de silhouettes, ses gros plans de visages dans une magnifique lumière diffuse, magnifiant des décors déjà somptueux et des costumes d’un beau raffinement, sont autant de choses qu’on a déjà vues dans de précédents films dont il a assuré la photographie.

Autant dire que cette dimension de CS intéresse autrement plus que ses amourettes factices, ses querelles de voisinage rasoir, et le micmac de gangstérons de la côte est. Après tout, elle ne peut QUE parler à un public soudain nostalgique, lui aussi… non pas tant de l’âge d’or du cinéma hollywoodien que de celui du cinéma allénien. On en voudra d’autant plus au petit Juif newyorkais qu’il n’a RIEN fait de sa reconstitution. Tout juste en profiter pour répéter les mêmes lubies, sans insuffler de cœur à cet écrin flamboyant, tout juste le remplir de blabla sans lendemains.

Dans ce vieux musée de cire froide, les acteurs peinent à travailler la matière, si talentueux fussent-ils. Eisenberg tente bien de faire le boulot, comme indiqué plus haut, mais ce dernier est d’une ingratitude accablante ; le pourtant toujours génial Steve Carrell n’est pas vraiment à sa place ; Blake Lively se perd déjà dans l’océan de fifilles alléniennes. Il reste alors Kristen Stewart, et plus précisément dans le rôle de la Vonnie de la PREMIÈRE moitié du film, celle qui porte sa jupe d’été blanche et n’est pas encore une affreuse caricature de connasse. Le panache de son port de tête. Son sourire mutin – pardon pour le cliché. Et ses tenues à la fois pudiques et diablement sexy qui font regretter les années 30 – mais seulement les californiennes, hein, parce qu’ailleurs, l’ambiance se dégradait sévère. Sans elle, la lassitude l’aurait emporté.

Point besoin d’en rajouter. CS n’est pas un film détestable. Il a des qualités, à mettre sur le compte d’intentions louables, de participants de talent et d’un artisanat de qualité. Il veut bien faire, comme toujours chez Allen, sans vraiment s’en donner les moyens, comme souvent désormais. On ne doute pas que le Woody y croie. Ce n’est pas sa faute s’il a l’âge du baisser de rideau mais n’a certainement pas l’intention de le baisser. Il n’est juste plus assez ce qu’il était, ni plus assez à ce qu’il fait. Un cinéphile, sur l’interweb anglophone, a écrit : « Woody Allen’s strong suit has never been self-awareness, only self-consciousness ». Self-awareness, la conscience de soi, self-consciousness, le complexe. Tout est dit : ce n’est pas parce que Woody Allen est un homme brillant et forcément un chouïa narcissique qu’il est pour autant « conscient de lui-même », et donc conscient de ce qui lui arrive. C’est bien connu, l’homme n’est jamais son meilleur observateur. Et chez les artistes célébrés, ce trait de caractère finit généralement par se payer cher. Allez : quitte à se faire un hommage allénien aux années 30, mieux vaut remater pour la dixième fois Coups de feu sur Broadway.

Notes

(1) Oui, Cate Blanchett est oscarisable dans Blue Jasmine… et ? Ce n’est certainement pas une raison suffisante de s’émerveiller face à cette resucée pachydermique d’Une femme sous influence.

– Ci-dessous, quelques petites captures d’écran pour le plaisir des yeux.