Suicide Squad & The Suicide Squad

L’existence de deux films portant des titres similaires à une voyelle près, situés dans le même univers, partageant moult personnages, et sortis à (pile) cinq ans d’écart sans que le second ne soit pour autant un remake du premier, est une invitation GÉANTE au « comparatif », comme disent les scribes de sites technophiles. Suicide Squad et The Suicide Squad, deux films d’anti-superhéros sortis respectivement à l’été 2016 et à l’été 2021, ont une qualité supérieure : l’océan qualitatif qui les sépare, le second étant un des meilleurs films du DCEU, l’univers de DC comics, et le premier… le premier… bah, une sombre merde, en fait. Partant de là, il serait dommage de bouder son plaisir.

Petite précision : la culture comics m’est étrangère à 98,2%, et si j’éprouve une franche affection pour Harley Quinn, un des personnages principaux des deux films, c’est avant tout à mettre sur le compte de la Harley Quinn originale, celle conçue par Bruce Timm, aussi le présent article n’a-t-il été écrit sous l’influence d’aucune passion aveugle de fanboy. Pas que la vision de Margot Robbie me dérange pour autant, hein.

SUICIDE SQUAD

Quand Suicide Squad sort en salle, le DCEU en est encore au stade de la petite enfance, puisqu’il ne comprend que deux films, Man of Steel et Batman v Superman : l’Aube de la justice. Bien que le premier soit une entrée en matière impressionnante MAIS très inégale et le second un gloubi-boulga mythologico-pachydermique, on est donc en droit de s’enthousiasmer à l’idée de découvrir de nouveaux personnages de cet univers si prometteur avec ce troisième long-métrage. Oui-oui, on est en droit. Aaaaah. La naïveté. La naïveté. Aaaaah. Ci-dessous, critique d’époque.

Quand Suicide Squad sort en salle, le DCEU en est encore au stade de la petite enfance, puisqu’il ne comprend que deux films, Man of Steel et Batman v Superman : l’Aube de la justice. Bien que le premier soit une entrée en matière impressionnante MAIS très inégale et le second un gloubi-boulga mythologico-pachydermique, on est donc en droit de s’enthousiasmer à l’idée de découvrir de nouveaux personnages de cet univers si prometteur avec ce troisième long-métrage. Oui-oui, on est en droit. Aaaaah. La naïveté. La naïveté. Aaaaah. Ci-dessous, critique d’époque.

Que dire ? Que dire, sinon qu’il est désormais certain que l’on ne doit plus RIEN attendre de l’infâmeux duo DC/Warner, du moins dans un futur proche, les bandes-annonces Comic-Con de Wonder Woman et de Justice League étant passablement calamiteuse ? Pas grand-chose. Allez, si, deux-trois trucs. Par exemple, il est autorisé de miser sur la possible récupération et réappropriation de Batman par Ben Affleck, un jour. Mais cela ne relève-t-il pas pour l’instant du vœu pieux ? Je parlerai même d’un vœu peu inspiré, considérant la mentalité de studios pour qui les films sont des vulgaires cash-machines et leurs réalisateurs de vulgaires yes-men remplaçables à l’envi.

Pour preuve, le présent film, résultat indigeste de quelque chose qui ne devrait jamais arriver en ce monde : un studio refondant un film dans le dos de son réalisateur. Parce que ça ne donne jamais rien de bon, ou très rarement. Pour la faire courte, dans le cas de Suicide Squad, ou L’Escadron suicide en québécois, la Warner, après avoir regardé la première mouture du film et trouvé cette dernière catastrophique, a décidé d’en tirer de quoi faire SA version du film, qui s’avèrera encore PLUS catastrophique, en reliftant ce qui a été tourné par David Ayer et en y ajoutant des nouvelles scènes pour en faire quelque chose de plus comique, parce que le super-fun Deadpool de Marvel a cartonné, et que le super-sombre Batman v Superman s’est planté. En a résulté une créature de Frankenstein cinématographique, réécrite, retournée, remontée, mélange d’un premier film sans doute médiocre et d’ajouts clairement pourris, monté de toute évidence par des incapables au service de gros cons, incohérente d’un point de vue scénaristique, inconsistante sur le plan tonal, où les acteurs courent dans tous les sens comme des poulets sans tête. Un film que sa nullité place dans le top 5 des pires films de superhéros mainstream réalisés à ce jour, aux côtés de l’inévitable, du monumental Catwoman de Pitof, de Green Lantern, de La Ligue des gentlemen extraordinaires et du légendaire Batman & Robin.

On a donc un film refondu par des philistins probablement cocaïnés, désireux de rameuter le MAXIMUM de monde en salle, et donc de prendre le MOINS de risques possible, en répliquant une formule pourtant responsable de l’uniformisation du blockbuster hollywoodien actuel. En nous faisant, par exemple, le coup de la baston finale-bouillie de CGI dont une ville ressortira à moitié détruite, ou quelque chose dans le genre. Le spectateur veut du boum-boum (ou du moins le studio le pense-t-il) ? Il aura du boum-boum. Du boum-boum en quantité. Et même si le film n’est pas laid à voir, tout juste un peu sombre, dans les scènes pas trop affligées par les CGI (le chef opérateur attitré du réalisateur, à qui l’on doit l’image de Fury, s’y connait en esthétique désaturée), ce sera du boum-boum cache-misère, encore plus que les choix musicaux du film, luxueux enchaînement de tubes généralement rock, parfois pop, une fois hip-hop pour accompagner l’introduction du personnage noir (sic), et surgissant de nulle part à cadence régulière, dont on se demande généralement ce qu’ils foutent là (Fortunate Son à la première apparition de Killer Croc, Seven Nation Army juste parce qu’on voit des soldats à l’écran, Sympathy for the Devil pour je ne sais plus quelle raison pourrie…), parce qu’en réalité, ils sont là JUSTE POUR FAIRE COOL. Pas le choix : l’intrigue du film mettra à peu près une heure à démarrer, première heure résumable à une succession de scènes où les personnages essaieront d’avoir l’air, ben, le plus cool possible. Cet aspect du film, additionné à son standing élevé de production, a été du pain béni pour l’esbrouffe promotionnelle : les bandes-annonces du film ont une sacrée gueule. Pourtant, ces dernières mettaient la puce à l’oreille de celui qui savait où regarder : en proposant, à l’occasion du Comic-Con 2015, un teaser trailer sombre et grave monté sur une reprise évanescente d’I started a Joke, puis, début 2016, un trailer funky et survolté (et, reconnaissons-le, assez génial) monté sur Bohemian Rhapsody, soit deux bandes-annonces suggérant deux tons radicalement opposés, la Warner ne faisait rien de moins qu’avertir le spectateur que son film était un foutoir imbitable.

![]()

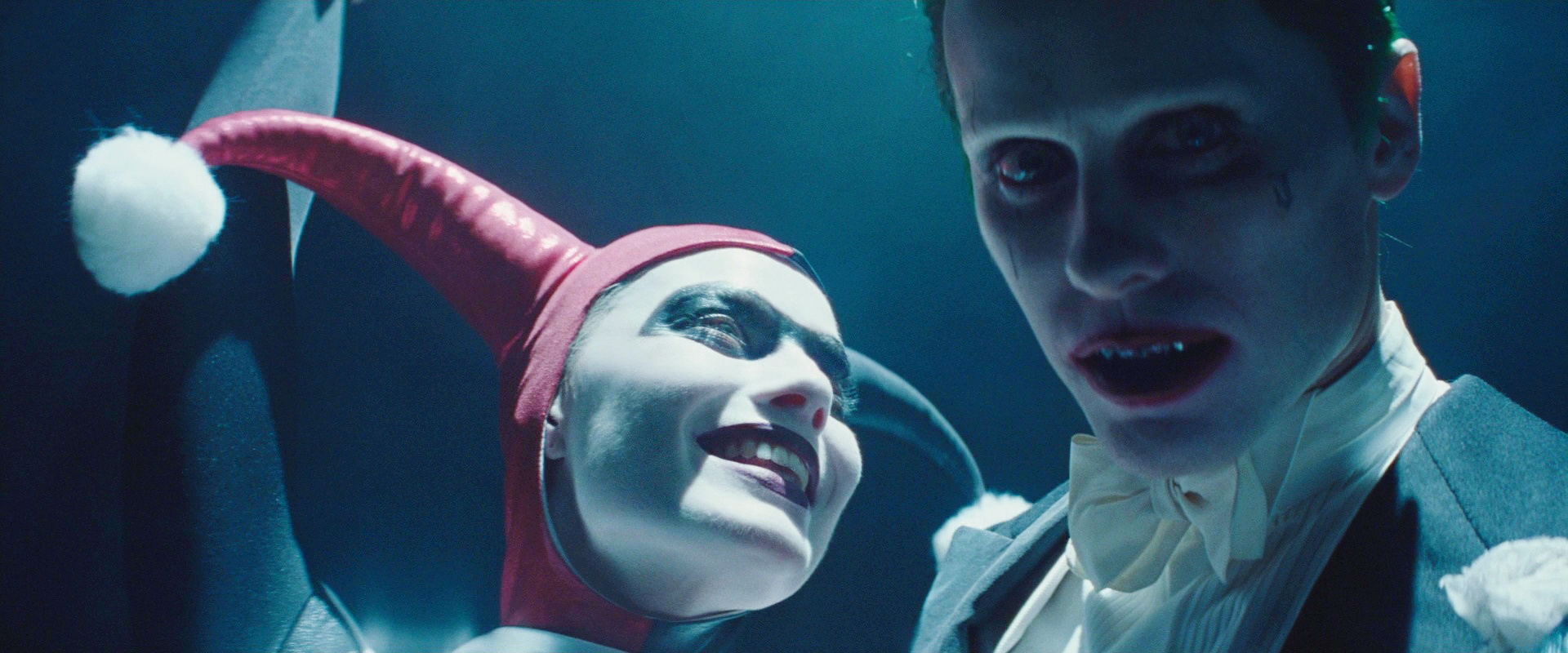

L’incohérence scénaristique susmentionnée se fait remarquer très vite car on se demande très vite de quoi Suicide Squad parle vraiment, et ce qu’il raconte, et où il va, sans avoir de réponse correcte, même lorsque se dessine l’intrigue, tant est qu’on puisse appeler ça une intrigue. En fait, ça s’aggrave même à ce moment, puisque c’est dans l’action que la dimension frankensteinesque du film saute aux yeux et que les bricolages du studio font le plus de dégâts : les personnages se téléportent d’un endroit à un autre, l’intrigue de la vile manipulatrice Amanda Waller finit par ne plus avoir aucun sens parce que certaines de ses scènes paraissent montées dans le désordre, Katana (qui veut littéralement dire « épée » en japonais…) s’incruste au tout dernier moment dans l’escadron sans qu’on ne sache d’où elle sort ni qui elle est, et ce ne sont que quelques exemples. Le studio semble avoir sérieusement cru que balancer à l’écran les fiches de chaque personnage lors de son introduction, ici remplies d’une tétrachiée d’infos passant bieeeen trop vite, règlerait les problèmes de lisibilité, et c’est douloureux à remarquer. La première victime de ce grand n’importe quoi est l’escadron en question, qui n’existera jamais. Il se forme un lundi matin pour castagner l’armée de zombies en réglisse le même jour en fin d’aprèm. Aucune véritable relation ne s’y noue, si bien que quand Diablo dit, vers la fin, « I lost one family, I ain’t gonna loose another one! », on n’y croit pas une seule seconde. La majorité des flashbacks de l’« idylle » entre Harley et le Joker ont clairement été sucrés, si bien que les quelques uns qui ont survécu au coupe-coupe ne produisent pas le moindre effet. On peut dire la même chose de cette scène suggérant une relation intime entre Rick Flag et June Moon, qui ressemblait probablement à quelque chose dans la version d’Ayer. La scène du bar, petite pause récréative du dernier acte où les personnages se parlent comme des gens à peu près normaux sans que rien d’incroyablement con ne s’y passe, est le seul moment, long malgré tout de huit minutes, où le public a un aperçu de ce que l’escadron aurait pu donner dans un film réussi. Bon à prendre, mais certainement pas assez. Puis la scène d’aprèm, boum-boum, retour à la débilité contractuelle.

Attention cependant : le charcutage opéré par le studio n’a fait qu’ACCENTUER ladite débilité. Il n’est pas responsable de TOUS les dialogues pourris (jusqu’à ceux de la scène post-générique avec Ben Affleck…), ni du fait que Waller forme notre escadron cinq secondes AVANT que la menace ne se profile comme par hasard, ni du fait que l’Enchanteresse, personnage à l’identité, aux motivations et à l’origine rachitiques, est un des pires méchants de l’histoire des superhéros, ni du fait que les espèces de soldats-zombies en réglisse de l’Enchanteresse ne ressemblent à rien, ni du fait qu’à la très courante question « euh, ils foutent quoi, les Avengers, là ? », le scénario répond « oh, regardez, là-haut, un éléphant ! ». Désolé, mais à la fin du film, New York, la ville que ces derniers avaient héroïquement protégée dans Avengers, est de nouveau en danger de destruction. Ce n’est pas logique. Et ces plantages, parmi mille autres, sont en bonne partie imputables à David Ayer. Désolé, David. (1) [Il sortirait quelques années plus tard une version longue du film, l’« Extended cut », hélas vraisemblablement incapable de sauver les meubles, raison pour laquelle je ne m’y suis pas intéressé et n’ai donc pas eu à mettre à jour la présente critique, NdA]

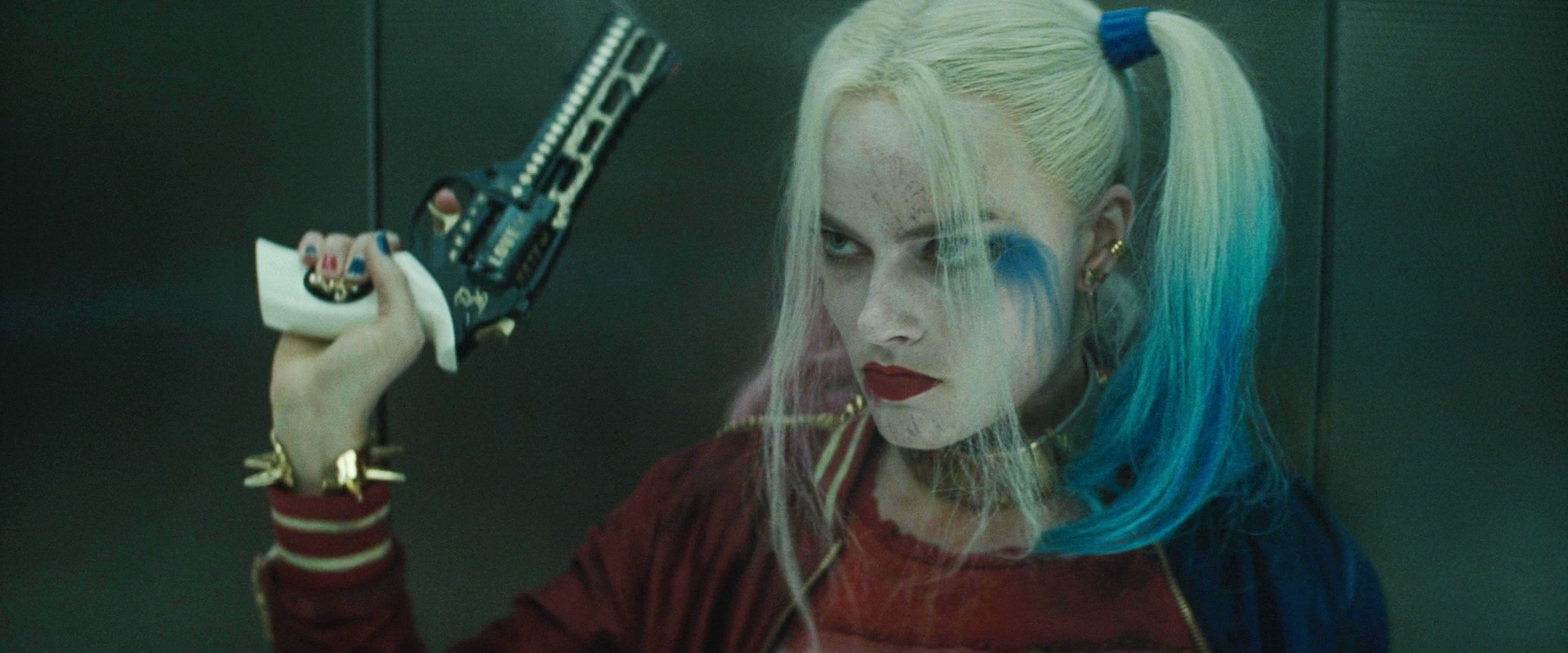

Perdus au milieu de cet accident ferroviaire long de deux heures et écopant de personnages sous-développés et sous-traités, les acteurs n’avaient aucune chance d’y réchapper. Will Smith, un chouïa miscast dans le rôle de Deadshot (désolé, mais le gars a une trop bonne bouille), n’a guère ici plus que quelques répliques « cools » à se mettre sous la dent, de cette coolitude cheap citée plus haut, son flashback avec Batfleck relevant plus du fan service qu’autre chose. Les personnages de Killer Croc et de Captain Boomerang n’existent presque pas, malgré leurs grimaces, au grand dam de leurs interprètes Adewale Akinnuoye-Agbaje et Jai Courtney, qui semblent se demander ce qu’ils foutent là. Jay Hernandez est le seul personnage bénéficiant d’un flashback qui l’humanise un tant soit peu… dont l’intrigue ne fera cependant pas grand-chose par la suite, hélas. Rick Flag, joué par l’excellent Joel Kinnaman, se limite à sa fonction de surveillant de l’escadron. Le fils Eastwood ne sert à rien. Le personnage humain que joue la très limitée Cara Delevingne, June Moon, disparait sous son alter-ego l’Enchanteresse, dont le design a une certaine gueule, mais le potentiel tragique est atrocement peu exploité. Jared Leto est un plantage douloureux dans le rôle du Joker, de ces plantages qui accablaient la mouture originale : son Joker, caricature de méchant extravagant plaqué or, ressemble plus à un malfrat un peu débile qui aurait tout au plus été à la solde d’un Joker digne de ce nom, comme celui de Heath Ledger dans The Dark Knight. Il n’a ni le nihilisme fascinant de ce dernier, ni la classe old school de celui de Nicholson, RIEN. Une mauvaise blague. La seule actrice à tirer son épingle du jeu est, sans grande surprise, Margot Robbie, quasi-évidence dans le rôle de Harley, qu’elle a très vite fait sien, oasis diablement sexy dont le côté ludique fait avaler les pires répliques (et dieu sait combien elle en a), et dont j’ai fini par boire volontiers l’eau en dépit du fait qu’elle ne porte pas le costume original (2). Bien sûr, poser la question de l’intérêt que trouve l’armée à enrôler une tarée sans aucun superpouvoir ni même aucun talent réel suffit à flinguer le personnage (elle se plaint même de ne pas faire assez de cardio, dans ce film…), mais soyons gentils. Misons sur le fait que les huiles qui l’ont engagée ont été aussi ensorcelées par ses arguments plastiques que les producteurs du film l’ont été par ceux de son interprète.

Suicide Squad, donc : une très mauvaise blague, dont l’existence d’une éventuelle director’s cut ne sauvera pas les meubles, vous l’avez compris. Un modèle d’occasion ratée parce que l’avion n’avait aucun pilote, parce que l’avion du DCEU n’a pas de pilote, contrairement au MCU sous la houlette de Kevin Feige, quoique l’on pense du gars. Marvel n’est pas près de perdre son trône.

THE SUICIDE SQUAD

Bond dans le temps, nous voici en juillet 2021, mois de la sortie en salle ET streaming de Suici… pardon, THE Suicide Squad. Alors, est-on aussi enthousiaste qu’on ne l’avait été il y a cinq ans ? Nah, nettement moins. Et la réponse serait encore plus morose si Zack Snyder’s Justice League n’était pas sorti en mars dernier. Parce que début 2021, OÙ en était le DCEU ? Pas à un bon endroit, ça, c’est sûr. Après le déraillement ferroviaire de Suicide Squad, Il nous avait donné l’impression de se refaire un début de santé avec le sympathique Wonder Woman porté par Gal Gadot, mais il avait aussitôt replongé dans les eaux sombres du blockbuster pourri avec la version cinéma de Justice League, sous-sous-SOUS-Avengers bricolé pour le pire par Joss Whedon après le retrait de Snyder, Aquaman, blague moins drôle que musculeuse et très, très peu plaisante à l’œil, Shazam!, divertissement sans personnalité que tout le monde a déjà oublié (3), Birds of Prey, illustration des dégâts que peut faire le féminisme radical sur la grâce et la sensualité, et Wonder Woman 1984, sympathique… débandade. En d’autres termes, rien de vraiment acceptable en près de quatre ans. Après la Snyder cut, on s’est tous dits « rien ne va plus », mais elle est un OVNI, un de quatre heures, relevant donc plus de la mini-série, donc possiblement l’exception confirmant la règle. Qui nous dit que le DCEU ne va pas illico retourner à sa médiocre routine dès le film suivant ? Ci-dessous, critique d’époque. Attention, cette fois-ci, les spoilers commencent carrément dans deux paragraphes.

Bond dans le temps, nous voici en juillet 2021, mois de la sortie en salle ET streaming de Suici… pardon, THE Suicide Squad. Alors, est-on aussi enthousiaste qu’on ne l’avait été il y a cinq ans ? Nah, nettement moins. Et la réponse serait encore plus morose si Zack Snyder’s Justice League n’était pas sorti en mars dernier. Parce que début 2021, OÙ en était le DCEU ? Pas à un bon endroit, ça, c’est sûr. Après le déraillement ferroviaire de Suicide Squad, Il nous avait donné l’impression de se refaire un début de santé avec le sympathique Wonder Woman porté par Gal Gadot, mais il avait aussitôt replongé dans les eaux sombres du blockbuster pourri avec la version cinéma de Justice League, sous-sous-SOUS-Avengers bricolé pour le pire par Joss Whedon après le retrait de Snyder, Aquaman, blague moins drôle que musculeuse et très, très peu plaisante à l’œil, Shazam!, divertissement sans personnalité que tout le monde a déjà oublié (3), Birds of Prey, illustration des dégâts que peut faire le féminisme radical sur la grâce et la sensualité, et Wonder Woman 1984, sympathique… débandade. En d’autres termes, rien de vraiment acceptable en près de quatre ans. Après la Snyder cut, on s’est tous dits « rien ne va plus », mais elle est un OVNI, un de quatre heures, relevant donc plus de la mini-série, donc possiblement l’exception confirmant la règle. Qui nous dit que le DCEU ne va pas illico retourner à sa médiocre routine dès le film suivant ? Ci-dessous, critique d’époque. Attention, cette fois-ci, les spoilers commencent carrément dans deux paragraphes.

Ayant depuis longtemps ras la casquette de ce cinéma américain ne jurant plus que par les franchises et accumulant ainsi suites, adaptations, reboots, adaptations de remakes et suite de reboots ; remarquant la médiocrité globale du DCEU ; haïssant plus que de raison le Suicide Squad de David Ayer ; et trouvant horripilante cette mode de l’ajout du « the » dont les studios semblent croire qu’il peut endormir son monde, je ne pouvais entrer dans The Suicide Squad qu’avec le plus grand scepticisme. La présence aux manettes de ce sacré petit pervers de James Gunn, réalisateur des deux épatants Gardiens de la Galaxie, ne suffisait pas à rassurer. C’était oublier combien le gars est décidément fort. C’était aussi oublier qu’on vit dans un monde où Hollywood est malgré tout capable de donner une suite réussie à Jumanji (qui l’aurait cru ?!). Parce que The Suicide Squad est formidable. C’est du divertissement généreux, déjanté, explosif en toute humilité et plein de caractère, fusionnant film de superhéros hollywoodien et cinéma « grindhouse » (proche du répertoire de la série Z) (4) dans un ensemble à la fois désopilant et par moment poétique, porté par une mise en scène aussi lisible que spectaculaire.

Gunn fait du Gunn

Le caractère, c’est, évidemment, celui de James Gunn. En enterrant le souvenir de Justice League, la Snyder cut a rappelé ce qu’un film gagne à être le fruit incorrompu et donc assez cohérent de l’imaginaire d’un créateur ; cet été, c’est au tour de The Suicide Squad de le rappeler en enterrant le souvenir de Suicide Squad, et ce d’une façon délicieusement turbulente. Comment ? Simple : en faisant de cette suite – plutôt qu’un « soft reboot » – d’un des pires films de superhéros jamais réalisés un des MEILLEURS films de superhéros de ces dernières années. Qui a, lui, écopé d’une bande-annonce assez pourrie. L’ironie.

Quand on regarde The Suicide Squad, à peu près tout CRIE « attention, créateur aux manettes ». Les choix musicaux divinement inspirés du film suffisent à l’illustrer (Oh no!!! de Grandson, So Busted de Culture Abuse, Hey des Pixies, Whistle For The Choir des Fratellis…) là où la compil de hits de Suicide Squad puait la superficialité. Il ne s’agissait pas « juste » de faire mieux que SS, ni même de livrer au public un divertissement acceptable comme Marvel sait les produire, mais, pour Gunn, de faire du Gunn tout craché. L’humour de TSS est généralement noir, mais son TON ne l’est pas, car le cinéma de Gunn n’est pas misanthrope ni nihiliste ; avec ce film, on a un compromis entre la vision désabusée du monde que propose le comic et la sienne propre. Le cinéaste a effectué un travail d’adaptation cohérent, respectueux de la bédé originale, et joliment adapté au genre comic (il se divise même en chapitres dont chacun s’ouvre sur son titre d’une façon unique et originale) tout en adaptant l’univers de ce dernier à SON cinéma, un brin dégling’ mais bon enfant. La Warner lui a tellement lâché la bride qu’il s’est autorisé un peu tout et n’importe quoi, comme ce moment parfaitement improbable où un kaiju (monstre géant) prend soudain la forme de la vieille mère du personnage de Krill/Polka-Dot Man… pour un résultat généralement heureux.

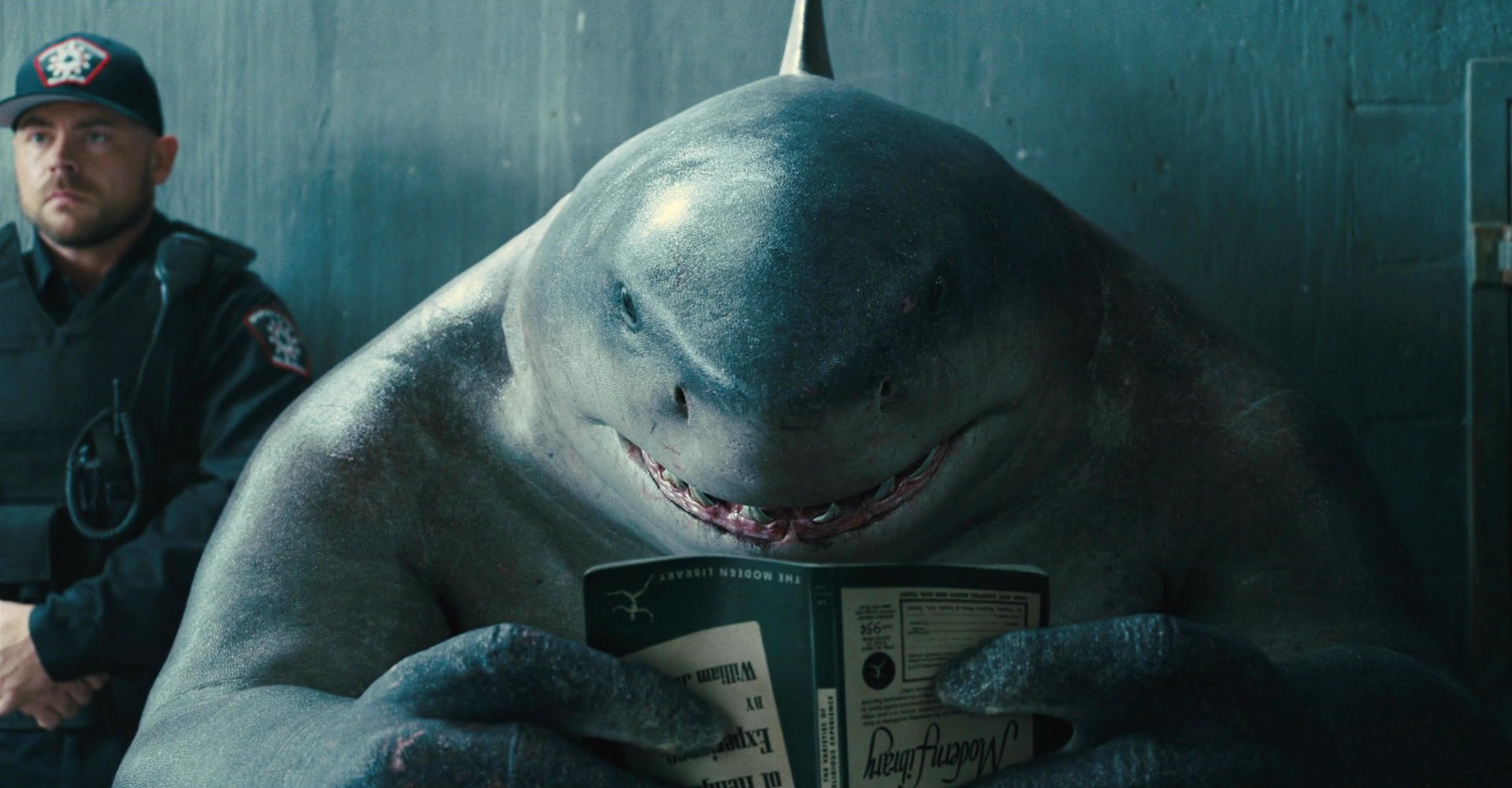

L’imagerie traditionnelle gunnienne, vibrante, colorée, pleine de contrastes panachés, s’imposera très tôt dans le film, faisant un doigt à la monotonie visuelle du précédent SS – Margot Robbie en sera la première bénéficiaire, avec sa robe d’un rouge délicieusement chatoyant sur fond de ruines claires, je reviens évidemment sur elle plus bas. Le spectacle regorge de créativité, enchaînant les plans originaux, que ce soit par leur angle ou leur composition (le reflet de Savant dans la flaque d’eau croupie en guise de premier plan, Harley entourée des perroquets de la luxueuse volière du presidente Luna, Polka-dot Man dégorgeant ses pastilles multicolores qui brillent dans la nuit, l’arrivée de l’escadron sous une pluie battante, le casque de Peacemaker sur lequel se reflète une empoignade…). Pas besoin de sortir la grosse artillerie comme le fait Zack Snyder avec son esthétique maximaliste pour adapter un comic à sa juste valeur. Gunn s’y est pris à sa façon pour un résultat presque autant éloigné que l’imagerie snyderienne des standards visuels du film de superhéros de l’ère Marvel – par exemple, avec TSS, on est esthétiquement très, très loin d’un produit de grande consommation insipide comme Black Widow. Ce n’est pas Black Widow qui nous aurait proposé des moments de poésie totalement inattendue comme cette scène où le gros requin parlant Nanaue/King Shark s’enthousiasme face au banc de poissons d’un aquarium qu’il prend pour de nouveaux amis, ou encore le climax visuel du film qu’est cet autre moment où Harley Quinn flotte dans l’œil d’une étoile de mer géante alors qu’une nuée de rats l’y rejoignent à travers le trou qu’elle a percé avec son javelot pour en ronger le contenu – maintenant, prononcez cette phrase à un psychiatre, et bon séjour à Saint-Anne.

En parlant d’animaux : compte tenu des deux coups de génie des Gardiens de la Galaxie que sont les deux créatures anthropomorphisées, le raton-laveur voleur Rocket et le tronc d’arbre simplet Groot, Gunn ne pouvait se permettre de décevoir avec TSS, et il n’a pas déçu : Nanaue, que le cinéaste et ses animateurs sont parvenus à doter d’une véritable personnalité SANS adoucir les deux glaçantes billes noires que l’animal a en guise d’yeux (mention à l’excellente refonte de son design pour le film, parce que l’original ressemble un peu à rien), et doublé par Sylvester Stallone avec une bonhomie hilarante, est un des meilleurs personnages du film, tout comme l’adorable rat au cartable rouge Sebastian, et la belette psychopathe Weasel s’inscrit au rayon collectors en l’espace de quarante-huit secondes et sans la moindre ligne de dialogue… auxquels les petits génies du studio d’effets spéciaux Toolbox ont donné une forme d’un réalisme bluffant – en CGI, naturellement. En gros, du Gunn tout craché.

En fait, The Suicide Squad aurait plutôt dû s’intituler James Gunn’s Suicide Squad. Mais bon, la vie a son lot d’injustices, comme le film le souligne.

Bijoux de famille

Ainsi, parce qu’il était frappant d’entrée de jeu que Gunn a fait du Gunn, il est devenu tout aussi frappant que sa « squad » allait autrement plus EXISTER que celle de David Ayer – le fait que TSS commence alors que l’escadron est cette fois-ci déjà formé aide, mais seulement un peu. Les deux Gardiens de la Galaxie ont démontré son goût pour les familles recomposées, son talent à les laisser se former organiquement, sa compréhension de ce qui lie des personnages que parfois tout oppose – on parle tout de même d’un film où se lient d’amitié un requin vaguement parlant et une fille capable de communiquer avec les rats. Avec le sort pathétique de Savant sur lequel démarre le générique d’intro (Michael Rooker, génialement monolithique), Gunn PEUT faire croire au non-initié que son film sera un jeu de massacre cynique et son profondeur ; il n’en sera évidemment rien ; telle la Ligue de la Justice avec la Snyder cut, l’Escadron Suicide (5) a juste dû attendre Gunn pour enfin exister. Le cinéaste, dont vous avez peut-être eu vent de la polémique qui l’a entouré il y a quelques années, a été en thérapie, et peut-être cela se voit-il un peu dans son écriture. Cette expérience enseigne généralement deux-trois trucs, que ladite thérapie finisse sur un échec ou non.

Cléo/Ratcatcher 2, la fille aux rats jouée par la délicieuse Daniela Melchior, révélation du film, fait figure de thérapeute pour Nanaue qui, à son contact, apprend quelque chose de l’homme et de la valeur d’une vie (« pas “nom-nom“ ! ») : comme la psychopathie existe chez les animaux, on peut dire qu’elle traite avec une efficacité fulgurante celle de son ami requin, qui, après tout, vit dans le monde des humains au point de maîtriser très sommairement leur langue. Au cœur d’un film d’une violence graphique inédite dans l’univers du DCEU, Cleo fait entrer Nanaue dans une famille qui s’ignore encore. On peut trouver plus classique l’autre relation qu’elle noue, avec DuBois/Bloodsport, joué par le très viril Idris Elba, quasi-remplaçant officieux de Will Smith qu’il surclasse vite-fait (6) : le gars est l’archétype de l’homme vieillissant en quête de rédemption perdant un peu de son cynisme au contact d’une jeune femme encore pleine d’idéaux. Mais la relation est un chouïa plus complexe, et elle bénéficie à l’un comme à l’autre : Cleo voit en DuBois un substitut de son père, Ratcatcher 1, et si elle sauve le monde avec sa nuée de rats dans le combat final, c’est aussi parce qu’il l’a sauvée de Peacemaker quelques scènes plus tôt. Un beau duo à l’intérieur de cette famille de branques.

Une fois passée la boucherie pré-générique d’intro, aucun personnage n’est laissé sur le carreau en termes de développement, sommaire, inévitablement, mais aussi consistant, Gunn ayant toujours excellé dans la caractérisation de ses personnages. On les voit au début comme les voit Waller, c’est-à-dire comme des outils (ou encore des objets de paris, pour l’équipe de Waller, dans un générique d’intro très marrant…), mais les six-sept qui survivent au premier acte deviennent plus que ça. Chacun a son moment pour briller, et donne même l’impression, pendant sa minute de gloire, d’être le « héros » du film. La plus belle réussite dans ce domaine, illustration de l’implication au premier degré de Gunn dans l’écriture de son monde, est le Polka-dot Man, qui passe du statut de bouffon secondaire qu’on s’attend à voir clamser sous peu à celui de personnage tragique, fait de chair et de sang. Même Rick Flag, insipide exécutant dans Suicide Squad, acquiert ici une personnalité et des motivations qui font de lui un chef d’escadron crédible en dépit de son absence de superpouvoirs.

Last but certainly not least au département familial : Harley Quinn. Chaos personnifié, elle a probablement été le plus grand challenge pour Gunn dans sa formation d’une équipe attachante, car pour que les membres d’une famille soient attachants, déjà faut-il qu’ils soient un tant soit peu attachés les uns aux autres. J’ai souligné plus haut l’idiotie de cette scène de Suicide Squad où Harley s’attaque aux méchants parce qu’ils s’en sont pris à ses « amis », des amis qu’elle connait depuis un jour par-dessous le marché. On parle quand même d’une fille qui, quelques scènes plus tôt, se réjouissait de participer à une mission où plein de gens innocents allaient crever. Mais ce n’est ni une psychopathe, ni une sociopathe, car ces deux maladies induisent une absence d’empathie, alors qu’elle en est dotée (même la Harley originale, voir ses aventures avec Poison Ivy, par exemple). Sa relation au Joker, qui est, lui, une authentique ordure, relève moins de l’amour que de la dépendance obsessionnelle. En fait, comme le résumera assez justement Rick Flag dans Suicide Squad, elle est juste tarée. Chez Gunn, sa capacité d’empathie était une condition sine qua non à son existence même. C’est ce qu’il lui fallait pour intégrer sa petite famille. Le challenge était de ne pas sacrifier l’aspect chaotique de sa personne dans le processus. Et ça marche plutôt pas mal : si, d’un côté, Harley descend à raison le vil président Luna parce qu’il projetait de génocider des familles entières avec femmes et enfants, témoignant d’un certain sens moral… de l’autre, elle se montre sans pitié avec le soudard standard, emportée qui plus est par son excitation. Après avoir perfectionné sa maîtrise du personnage dans Birds of Prey, dont elle était la SEULE qualité, Margot Robbie revient ici sous sa meilleure forme, vêtue avec un fétichisme heureux et filmée avec une passion assumée (7) par Gunn, qui, disons-le haut et fort, devrait être le seul habilité à la mettre en scène. Elle est parfaite dans ce rôle de grande romantique allumée, poupée d’une matière autrement plus solide et flexible que la porcelaine et dotée d’une âme très, très bruyante. Qui confond parfois les personnages et les prénoms, mais veut bien faire.

La passion du cinéaste iconoclaste pour ces personnages qu’il s’est si intelligemment approprié et sa liberté créative, dont il a clairement profité pour essayer tout plein de trucs, expliquent probablement son entorse à la structure narrative en trois actes conventionnelle. Vu le pitch, on pouvait s’attendre à ça : la préparation de l’escadron et l’écrémage balnéaire en guise de premier acte, le cheminement des survivants vers leur objectif dans un décor semé d’embuches exotiques en guise de deuxième acte, et le feu d’artifice tant attendu en guise de troisième. Mais ce n’est pas EXACTEMENT ce que nous a donnés Gunn, qui s’est servi de Harley comme d’un chien dans un jeu de quilles scénaristique : seule survivante de la première équipe (QUEL scénariste tuerait Harley Quinn ?), la folle vient parasiter l’aspirant-deuxième acte, qui aurait pu très bien pu divertir sans digressions, avec une sous-intrigue entièrement dédiée à elle et à son idylle délicieusement déconcertante avec el presidente general Luna. Utilité dans la trame globale ? Aucune. Puisqu’il voulait faire de Harley un des personnages principaux de son Suicide Squad, en ne pouvait donc pas la faire mourir avec les autres membres de la première équipe, n’aurait-il pas pu la placer d’entrée de jeu dans la seconde ? Pour faire croire au spectateur qu’il suivait le vrai escadron suicide ? Nah, il y avait d’autres moyens. Il voulait juste s’amuser. Donc, utilité dans la trame globale, aucune, mais… utilité dans l’appréciation générale du spectacle ? Plus mille. Peu importe le très relatif bazar du récit, puis qu’aucune information n’échappe au spectateur et que les baisses de rythme qui ponctuent l’espèce de deuxième acte sont très mineures. D’autant plus que Gunn se livre dans cette digression à un réjouissant mini-portrait de Harley en lui donnant des répliques… très authentiquement elle (« All in all, I think you’re more pretty like this, with all those rotten thoughts emptied from your head »).

Une comédie dramatique ?

Inversement, le bricolage réussi de cette petite famille du suicide (avec Monsieur Suicide, Madame Suicide…) aurait pu être synonyme d’édulcoration, le gentil réalisateur de l’écurie Marvel ménageant ses personnages pour plaire au plus grand nombre. En démarrant son film sur un bain de sang, Gunn semble poser le ton et indiquer que le Suicide de Suicide Squad n’est pas là JUSTE pour faire joli, mais ça aurait pu être de l’esbrouffe, comme ça arrive souvent avec les films hollywoodiens mainstream qui se la jouent méchants et anticonformistes pour, au final, ne casser aucune brique. Là non plus, il n’en est rien.

Et ce n’est pas qu’une question de violence graphique, comme je l’ai souligné plus haut. Le film est certes très, très riche en effusions d’hémoglobine et excès de gore, et sans rivaliser non plus avec la série d’Amazon Prime The Boys, elle se permet certes quelques répliques… graphiques, mais bien que ces excès soient la source première de divertissement, contre toute attente, ce n’est pas ce qui frappe. En plus d’un film de superhéros (ou super-antihéros), en plus d’un délire trash empruntant au Z, Gunn nous a troussé rien de moins qu’une comédie dramatique. Destroy, mais dramatique. L’attachement que finissent par nous inspirer les personnages susmentionnés ne se fait pas au détriment du jeu de massacre, non, car ce dernier se poursuivra jusqu’à la fin ou presque – même si l’on devine les deux-trois dont la survie est garantie sur facture –, mais le SERT, au contraire, en lui donnant une vraie tension dramatique. Par exemple, l’attachement du public à Rick Flag confèrera à sa lutte à mort contre Peacemaker une intensité complètement inattendue. Sa dernière réplique, les cadrages tendus, la gueule maculée de sang de John Cena – qui sait jouer ! – la musique TOUT sauf funky au moment où apparait Cleo, la réplique assez flippante de Cena « Because I’m thorough » : à ce moment du film, James Gunn nous entraîne aux antipodes des Gardiens de la Galaxie. Le dernier acte, tout excentrique, coloré, et par moments grotesque soit-il, suscitera inévitablement l’émotion chez le spectateur à qui le film parle, notamment lors du climax où Cleo sauve in extremis l’univers, le souvenir de son défunt père en tête, les larmes de Daniela Melchior concluant l’affaire. Il faut dire que là aussi, le grand John Murphy a brillé avec ses chœurs enfantins, qui confèrent au moment un lyrisme auquel les quelques précédents passages graves du film nous avaient préparés (un passage de sa musique m’a rappelé Sunshine).

Éloge du rat

Contre toute attente là aussi, TSS a une dramaturgie. Les transitions d’instants conventionnellement funkys aux passages plus graves sont parfois maigrichonnes, mais le cinéaste sait ménager les tons sans que ces derniers ne se marchent dessus, art particulièrement périlleux que peu de réalisateurs maîtrisent. Et cette maîtrise sert un propos tout compte fait… assez sérieux. Attention, le film ne se prend pas au sérieux. Nuance. Ce n’est pas une charge contre le système carcéral ou la politique impérialiste de Washington dans tout son cynisme. Mais l’esprit est là. Et si son escadron a par moments des airs de Douze salopards, c’est tant mieux. Ses soldats feront même MIEUX en désobéissant aux ordres dudit système, incarné par Waller, exquisément incarnée par une Viola Davis très à l’aise dans ce rôle d’ordure manipulatrice. En fait, Gunn ne pouvait QUE se livrer à un éloge des marginaux en phase avec le propos antisystème du comic, considérant que ses Gardiens de la galaxie le sont eux-mêmes déjà, avec leurs margoulins de protagonistes. Au bout du compte, les gardiens de Marvel on beau ne pas faire preuve du même degré de brutalité, ils restent des parias aux yeux de la société, et, inversement, les suicidaires de DC ne sont pas tous des pourritures, loin de là – cf. ce que j’ai écrit plus haut concernant Harley. Plutôt qu’un discours politique spécifique, ce sont deux choses qui constituent le fond du film, s’il en a un, et convergent dans le sang lors du surexcitant climax : d’abord, son antagoniste-surprise, Starro, l’étoile de mer géante ; ensuite… son élégie du rat.

Sous ses dehors de film de « superhéros » standard à la fin duquel les personnages s’adonnent à un jeu de destruction massive aussi distrayant que prévisible, de film cédant au climax boum-boum comme Hollywood en est friand, le film de Gunn aura décidément fait preuve de caractère jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à sa grosse bestiole. La présence de Starro l’étoile de mer géante a une plus-value : elle (oui, je pars sur le féminin) est à la fois la méchante de cette dernière partie, force destructrice que notre héroïque escadron a pour objectif justifié de neutraliser… et la gentille, du moins la victime, car emprisonnée et séquestrée x années durant par la VRAIE méchante du film, la junte militaire – son martyr est illustré dans toute la partie à l’intérieur du laboratoire de Jotunheim, étage Dirty little secrets, un de ces moments pas du tout family-friendly évoqués plus haut. Avec Starro, on n’a PAS affaire à un énième monstre aussi superficiel que ses effets numériques – pas vrai, l’Enchanteresse ? Elle est aussi effrayante qu’imposante, indéniablement, mais d’une certaine façon, elle incarne la réalité de l’histoire dans ce qu’elle a de nuancé : ni elle, ni nos protagonistes ne sont à leur place, ici, ni Starro, ni la « task force X » (8) ; ce sont les actions ou les machinations de puissantes ordures qui les y ont menées. Ni elle, ni les suicidaires ne sont foncièrement bons, ni foncièrement méchants. Ils ne sont ni à 100% responsables de leurs malheurs, ni à 0%. La colère de Starro est similaire à celle des membres de l’escadron les moins immoraux, et sa soif de vengeance est compréhensible, sans être pour autant tolérable. Et là, le film devient étonnamment grave. Le côté « Invasion des profanateurs de sépulture » a quelque chose de fun, avec ces bébés-étoiles de mer géantes se collant aux visages comme des moules à un rocher, mais aussi quelque chose d’assez glauque (la façon dont Starro fait crier les humains « snatchés » rappelle la fin du film de Philip Kaufman), et Gunn les a filmés de façon à inspirer les deux sentiments. Et le film aura beau garder son côté facétieux jusqu’à sa toute fin, où DuBois accepte Sebastian dans un moment de kawaiiness intégrale, la partie de boum-boum précédant cette fin aura inspiré davantage d’amertume que de réjouissance. Pas de forces du mal, ni de forces du bien, dans TSS. Juste un job à faire, et des dommages plus ou moins collatéraux. On a entendu moins mélancolique que la simple mais mémorable dernière réplique de Starro : « I was happy, floating, watching the stars… ». Mais que l’on se console en sachant que le boomerang de la justice revient tôt ou tard à la gueule, comme cet oiseau dégustant la trogne explosée d’un personnage qui avait assassiné un de ses congénères à plumes quelques scènes plus tôt. The Circle of Life, comme dirait Elton John.

TSS est juste malin.

Quelques remarques à ce sujet. Contrairement à SS, dont le théâtre du boum-boum final est bien lourdement New York, le film de Gunn envoie son escadron dans un pays insulaire aux abords de l’Amérique du sud, rendant l’absence des Avengers moins déconcertante. J’expliquais dans ma critique de SS que l’absence de superpouvoirs de Harley suscitait les interrogations quant à la justification de sa présence dans l’escadron. Dans TSS, le personnage, toujours biologiquement humain à 100%, a cependant une maîtrise phénoménale des armes à feu qui lui permet de débarouler plusieurs dizaines de soldats dans un esprit parfaitement… cartoonesque. Dans la logique d’un comic, ça fait toute la différence. Par ailleurs, en parlant de filles, réjouissons-nous que Gunn n’ait pas cédé au délire woke : son film se tient à bonne distance du féminisme enlaidissant et un brin misandre de Birds of Prey. Et pourtant… c’est principalement à Cleo et Harley, les deux membres féminins de l’escadron, qu’on devra le coup fatal à Starro. À n’y rien comprendre, non ?

Une dernière remarque, concernant la dimension comique du film déjà évoquée. L’humour fait partie des éléments caractéristiques fondamentaux du cinéma de Gunn, et ce n’est absolument pas un problème pour qui apprécie son sens de l’humour car il sait généralement doser cet humour. Autant Les Gardiens est un quasi-sans faute sur ce plan, autant TSS ne fait pas TOUJOURS mouche – peut-être Gunn est-il moins à l’aise dans le trash ? Mais le plaisir communicatif qu’a pris le casting compense les quelques passages moins inspirés (« If we find out you have personalized license plates, you die! », moui). On ne se roule pas de rire dans la boue pendant deux heures. Mais on rit bien des fois, notamment aux mini-étoiles de mer tombant sur Nanaue, ou au concours de bites entre DuBois et Peacemaker (qui se conclue sur le génial « Fuck, that’s true! » du premier). Et surtout, surtout, on SOURIT pendant deux heures, d’un sourire gaga de gamin déambulant dans un magasin de jouet, pour faire dans l’analogie originale. On sent qu’en gros, tout le monde s’est amusé sur le tournage, on sent que les acteurs savaient dans quel film ils jouaient et dans quelle direction allait ce dernier, et qu’ils comprenaient ce qu’ils jouaient, contrairement à ce qu’il s’est passé sur le tournage de Suicide Squad (9). Suicide Squad est un mauvais film. Le présent en est un bon. C’est d’une simplicité imparable. Presque aussi imparable que l’argumentaire de Peacemaker dans sa défense du massacre au nom de la paix.

Conclusion attristée néanmoins

Avec The Suicide Squad et la Snyder cut, à mes yeux deux des meilleurs films de superhéros, 2021 est décidément l’année où DC Comics aura pris sa revanche sur Marvel : aux avengers, il aura répondu par une ligue de la justice ressourcée, et aux gardiens de la Galaxie, par l’escadron suicide. Un salut à la Warner qui, toute critiquable soit-elle, aura au moins permis à Zack Snyder de monter sa cut, et les cojones de donner carte blanche à un trublion comme James Gunn pour pondre un film de superhéros qu’elle savait d’avance ultraviolent. Certes, Deadpool a montré qu’on peut attirer du monde avec une interdiction aux moins de seize ans, mais ça reste la minorité.

Je me dirais volontiers ouvert à l’idée d’une suite si cette dernière avait la moindre chance d’exister un jour, ce qui n’est, hélas, pas le cas, vus les mauvais résultats du film au box-office – les critiques positives ne servent à rien puisque les négatives n’empêchent pas les gens d’aller en masse voir des merdes hollywoodiennes dotées d’un bon budget marketing. À ce sujet, un mot : sidération. Bon, non, on va plutôt dire QUELQUES mots : que la SUITE DE SPACE JAM (!) fasse partie des films qui ont éclipsé The Suicide Squad au box-office donne déjà envie d’aller élever des chèvres dans le Vercors… mais que le film de Gunn ait rapporté BIEN MOINS que la merde de Ayer, là, ça donne juste envie de se la prendre et de se la mordre. Que s’est-il passé ? La mauvaise réputation de Suicide Squad a évidemment joué – tout le monde s’est précipité pour le voir la semaine de sa sortie, puis ça s’est vite calmé dans les semaines suivantes à cause des échos catastrophiques, et plus personne n’en parle depuis. En même temps, évoquer le moins possible ce film dans la promo de TSS, et donc entretenir le flou sur ce qu’il est (reboot, remake, suite ?), n’a servi à rien d’autre que semer le trouble chez les potentiels spectateurs. La paranoïa du COVID et les salles de cinéma fermées ont joué, inévitablement. Comme la politique hybride foireuse de la Warner, qui consiste à sortir ses films à la fois en salle ET sur leur plateforme. La concurrence, allant de l’über-disneyesque Jungle Cruise à l’ignominieux Fast & Furious 9 (aaaah, Vin Diesel et la famille !) en passant par le susmentionné Space Jame – Nouvelle ère, idem. Pareil pour l’absence de Margot Robbie en tenue archi-sexy, car désolé, nous sommes peu de choses. Mais ça ne suffit pas à justifier entièrement le plantage.

Sans doute est-ce principalement une question de public ? Miser une bonne partie de la promo d’un film interdit aux moins de dix-sept ans sur la popularité d’un metteur en scène connu pour des méga-hits interdit aux moins de douze était une autre stratégie d’une qualité discutable. Annoncer d’entrée de jeu la couleur avec des bandes-annonces insistant sur le côté trash aurait pu aider, même si un effort a été fait sur ce plan. Le film a son public, qui ne se résume certainement pas à trois branleurs, comme on peut le constater aux très nombreux retours sur l’interweb. Sans être celle de Natasha Romanoff au top de sa forme, la cote de popularité de Harley Quinn demeure très haute, qu’elle soit vêtue sexy ou pas, en témoigne le succès immérité de Birds of Prey. D’ailleurs, le film de Gunn A attiré tout ce petit monde ! Mais sur la plateforme HBO Max. Ce « détail », additionné au fait que le budget supermassif du film (185 millions de dollars) réduisait drastiquement ses chances de rentrer dans ses frais ET DONC d’éviter le sceau de l’infâmie, explique à mon sens cet échec parfaitement regrettable. Mais chouiner ne sert à rien. Faisons plutôt… non, amusons-nous plutôt avec ce qu’on a. Parce que ce qu’on a, avec The Suicide Squad, est un de ces signes que tout n’est pas foutu.

Notes Suicide Squad (2016)

(1) Je me fous qu’on lui doive le scénario de Training Day ou la réalisation de films solides comme Harsh Times, End of Watch ou Fury, le gars a merdé.

(2) Je me contrecarre des complaintes hystériques des bigotes féministes : la paire de fesse de Margot Robbie mérite, comme d’autres paires à elle, d’être mis en avant comme l’est son talent d’actrice. Et ça marche aussi pour les pectoraux de Henry Cavill, hein, parce que faut être équitable.

Notes The Suicide Squad (2021)

(3) En tant que fan de Chuck pour le meilleur et pour le pire (la dernière saison), j’en suis désolé, Zachary Levi. Je voulais absolument kiffer ta participation au cinéma de superhéros, mais ton film est, au moins, distrayant. Il y a pire, me diras-tu.

(4) Auquel le Planète Terreur de Robert Rodriguez rend hommage, par exemple. Un poster alternatif épousant l’esthétique grindhouse a même été conçu par l’artiste Steve Reeves.

(5) Écoutez, les Québécois l’ont appelée comme ça, moi, je me fie à leur jugement.

(6) Le fait qu’ils soient tous deux noirs est purement fortuit, on est d’accord ?

(7) En parlant de fétichisme, je me demande si James Gunn a pensé une seule seconde à Quentin Tarantino en écrivant cette scène où Harley utilise ses orteils pour crocheter ses menottes.

(8) Pour évoquer de nouveau QT, on n’est pas loin de la série Fox Force Five de Mia Wallace. Il avait tout compris.

(9) Ça se confirme dans les bonus, dont la bonne humeur m’a rappelé ceux du blu-ray de Jumanji : Bienvenue dans la jungle, justement.

Petit lot de plans supplémentaires de Suicide Squad en bonus

C’est quoi, déjà, le plan qui a fait chouiner les mères la pudeur ? Ah oui :

Petit lot de plans supplémentaires de The Suicide Squad en bonus